- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерской помощи

- •1.3. Организация стационарной гинекологической помощи

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.5. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.6. Организация специализированной гинекологической помощи

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3

- •3.1. Анатомия женских половых органов

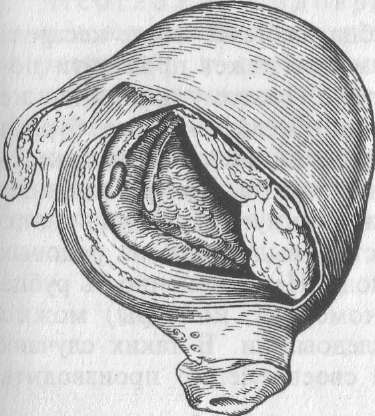

- •1'Ис. 3.2. Внутренние половые органы женщины (вид сзади).

- •3.2. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.3. Физиология женской половой системы

- •3.4. Анатомия женского таза

- •4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Размеры зрелого плода

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины но время беременности

- •4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

- •4.6. Наблюдение и уход за беременной

- •4.7. Гигиена и питание беременной

- •5.1. Клиническое течение родов

- •5.1.1. Период раскрытия

- •— Пояс соприкосновения;

- •— Передние воды; 3 — задние воды.

- •5.1.2. Период изгнания

- •Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Личико плода поворачивается в зависимости от позиции к соответствующему бедру матери: при первой позиции — к

- •5.2. Оказание помощи в родах

- •5.2.1. Порядок приема и санитарная обработка роженицы

- •5.2.2. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

- •5.3. Действия акушерки при осмотре родовых путей после родов

- •Глава 6

- •6Л. Обезболивание в первом периоде родов

- •6.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •7.1. Факторы риска развития перинатальной патологии

- •7.2. Влияние факторов окружающей среды на развитие эмбриона и плода

- •7.3. Оценка состояния фетоплацентарной системы. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности

- •7.4. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного

- •7.5. Профилактика перинатальной патологии

- •Организация работы физиологического послеродового отделения

- •Уход за родильницей

- •9.1. Структура и организация работы обсервационного отделения

- •9.2. Послеродовые инфекционные заболевания

- •9.3. Процедуры, выполняемые акушеркой (медицинской сестрой) обсервационного отделения

- •Глава 10

- •10.1. Гестозы (токсикозы беременных)

- •10.2. Кровотечения в первой половине беременности

- •10.3. Кровотечения во второй половине беременности

- •10.4. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •10.5. Заболевания почек и беременность

- •10.6. Анемии и беременность

- •10.7. Патологические роды

- •10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •10.9. Родовой травматизм матери

- •11.1. Структура и организация работы операционного блока

- •11.2. Обязанности операционной сестры

- •11.3. Подготовка к акушерским операциям

- •12.1.2. Общее исследование

- •12.2. Дополнительные (специальные) методы исследования

- •Глава 13

- •13Л. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •13.3. Опухоли женских половых органов

- •13.3.1. Фоновые, предраковые заболевания и опухоли матки

- •13.3.2. Опухоли яичников

- •13.3.3. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •Аномалии развития женских половых органов

- •Аномалии положения женских половых органов

- •13.6. Травмы женских половых органов

- •13.7. Нарушения функций репродуктивной системы

- •13.8. Нейроэндокринные и вирильные синдромы

- •13.9. Эндометриоз

- •13.10. Бесплодный брак

- •14Л. Организация работы отделения консервативных методов лечения гинекологических больных

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •14.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •14.4. Медикаментозная терапия 14.4.1. Противовоспалительная терапия

- •14.4.2. Витаминотерапия

- •14.4.3. Симптоматическая терапия

- •14.4.4. Гормонотерапия

- •14.5. Физиотерапия

- •14.6. Лучевая терапия

- •15.1. Организация работы отделения оперативных методов лечения гинекологических больных

- •15.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •15.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •15.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •15.5. Интенсивная терапия

- •15.6. Основные гинекологические операции

- •15.7. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде

- •Глава 16

- •16.1. Роль медицинской сестры в службе планирования семьи

- •16.2. Современные методы контрацепции

- •16.3. Искусственный аборт и планирование семьи

10.9. Родовой травматизм матери

При патологическом течении родов, неправильном и несвоевременном оказании акушерской помощи наблюдаются разрывы шейки матки, стенок влагалища, малых половых губ и промежности. Иногда возникают повреждения, опасные для жизни женщины, — разрыв матки или приводящие к инвалидизации разрывы сочленений таза, мочеполовые и кишечно-половые свищи.

Разрывы промежности — наиболее частая форма родового травматизма. Различают три степени разрыва промежности.

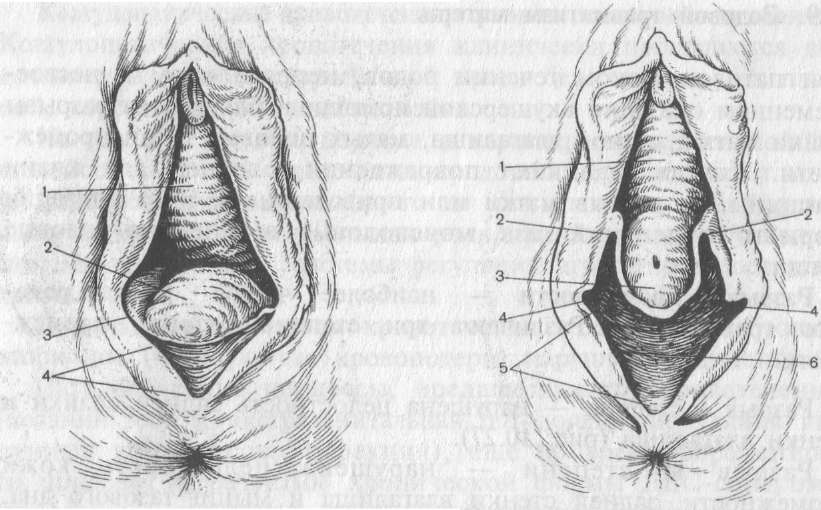

Разрыв I степени — нарушена целостность задней спайки и стенки влагалища (рис. 10.27).

Разрыв II степени — нарушена целостность кожи промежности, задней стенки влагалища и мышц тазового дна, кроме наружного сфинктера прямой кишки (рис. 10.28).

Разрыв III степени — кроме указанных образований, происходит разрыв наружного сфинктера прямой кишки, а иногда и передней стенки прямой кишки (рис. 10.29).

При угрозе разрыва промежности (отек, цианоз или поблед- нение кожи промежности), а также в ситуациях, когда это может произойти (крупный плод, высокая ригидная промежность, перед наложением акушерских щипцов и т.д.), следует произвести ее рассечение (перинеотомию или эпизио- томию).

Разрывы промежности должны быть зашиты сразу после родов.

Разрывы влагалища обычно сопровождаются кровотечением различной степени. Лечение состоит в зашивании разрывов.

Разрывы шейки матки (рис. 10.30) возникают при стремительных родах, при погрешностях в наложении акушерских щипцов, а также при плохой растяжимости шейки матки вследствие рубцов от предыдущих родов и после лечения эрозии шейки матки.

Разрыв шейки матки может быть одно- и двусторонним. Различают три степени разрывов шейки матки:

Разрыв I степени — длина до 2 см.

Разрыв II степени — длина превышает 2 см, но разрыв не доходит до свода влагалища.

Разрыв

III степени — доходит до свода влагалища

и может переходить на него.

Рис.

10.27.

Разрыв промежности I степени.

Рис.

10.30.

Разрыв шейки матки.

Рис. 10.28. Разрыв промежности II степени.

1 — передняя стенка влагалища; 2 — верхние края разрыва задней стенки влагалища; 3 — задняя стенка влагалища; 4 — края разорванной задней спайки; 5 — кожа промежности; 6 — разорванные мышцы тазового дна

.Рис. 10.29. Разрыв промежности III степени.

1 — задняя стенка влагалища; 2 — верхние концы разрыва задней стенки влагалища; 3 — края разорванной задней спайки; 4 — слизистая оболочка прямой кишки; 5 — концы разорванного сфинктера прямой кишки; 6 — анус; 7 — разорванные мышцы тазового дна

.

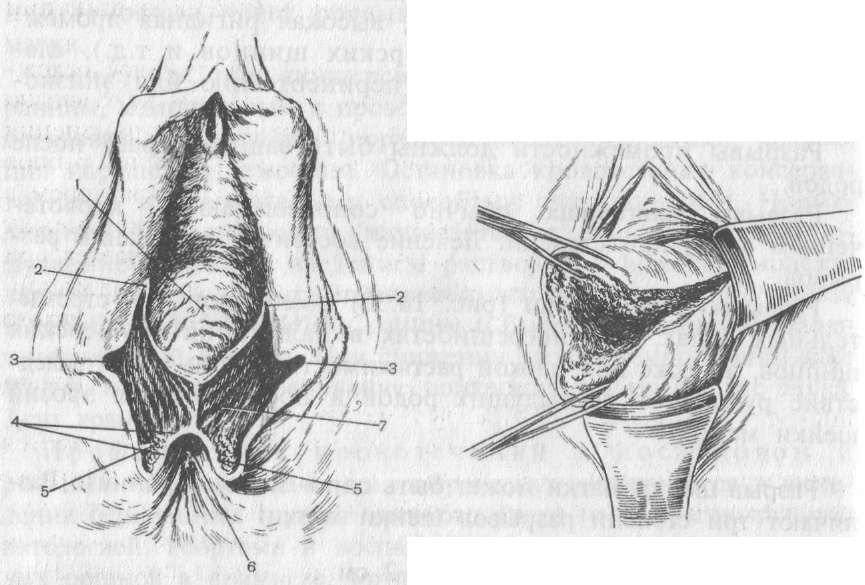

Рис.

10.32.

Неполный разрыв матки.

Рис.

10.31.

Полный разрыв матки.

Разрывы шейки матки сопровождаются кровотечением различной интенсивности, которое начинается сразу после рождения ребенка. Лечение заключается в зашивании разрыва.

Разрыв матки (рис. 10.31, 10.32) — наиболее тяжелое осложнение беременности и родов. Предрасполагающим к развитию разрыва матки фактором считают патологические изменения миометрия после абортов, воспалительных заболеваний, рубцов после перенесенных ранее операций. Разрешающим фактором в родах является пространственное несоответствие между предлежащей частью плода и тазом матери, что встречается при узком тазе, крупном плоде, поперечном или косом положении плода, разгибательных предлежаниях, опухолях в области малого таза и др.

По клиническому течению различают угрожающий, начавшийся и совершившийся разрыв матки.

Угрожающий разрыв матки. Характеризуется бурными болезненными схватками, вне которых матка почти не расслабляется. Нижний маточный сегмент резко растянут, истончен, болезненный при пальпации. Контракционное кольцо стоит высоко и имеет косое направление. Матка по форме напоминает песочные часы. Мочеиспускание затруднено вследствие прижатия мочевого пузыря предлежащей частью.

Начавшийся разрыв матки. К клинической картине угрожающего разрыва присоединяются новые симптомы, выз

-

ванные надрывом стенки матки: схватки принимают судорожный характер, из родовых путей появляются кровянистые выделения, в моче обнаруживается примесь крови, возникают симптомы острой гипоксии вплоть до внезапной смерти плода.

При наличии неполноценного рубца на матке после кесарева сечения и других операций разрыв матки может произойти постепенно путем расползания тканей. Поэтому клинические признаки разрыва матки у таких женщин невыраженные, бурная родовая деятельность отсутствует. Женщина жалуется на тяжесть и неотчетливые боли в нижних отделах живота. При расползании рубца (начавшийся разрыв) могут возникнуть тошнота, рвота, слабость, головокружение, кровянистые выделения из родовых путей, признаки острой гипоксии плода. Неполноценность рубца на матке (истончение его, неравномерные контуры) можно определить при ультразвуковом исследовании. В таких случаях нужно предвидеть разрыв матки и своевременно производить кесарево сечение.

Совершившийся разрыв матки. При совершившемся разрыве матки поведение и состояние роженицы резко меняются, развиваются явления шока. Женщина становится апатичной, кожные покровы и слизистые оболочки бледные, появляются холодный пот, тошнота, рвота; пульс частый, слабого наполнения, артериальное давление снижено. Форма матки резко меняется, родовая деятельность внезапно прекращается. Сердцебиение плода не прослушивается.

Разрыв матки всегда сопровождается шоком и сильным внутренним кровотечением из нарушенных сосудов матки.

В случае разрыва матки медицинская сестра (акушерка) должна немедленно вызвать акушера-гинеколога, анестезиолога и операционную сестру. Ей необходимо знать, что при угрожающем или начавшемся разрыве матки в первую очередь следует прекратить родовую деятельность, поскольку иначе в ближайшее время разрыв матки совершится. В связи с этим роженице нужно дать наркоз. Перекладывать ее на каталку и транспортировать в операционную можно только после полного расслабления матки. Угрожающий и начавшийся разрывы матки являются показанием к экстренному родоразрешению путем кесарева сечения. При совершившемся разрыве матки производится чревосечение и определяется объем оперативного вмешательства (зашивание разрыва или удаление матки) в зависимости от характера разрыва.Профилактика разрыва матки. Заключается в правильной организации родовспоможения. Необходимо выявлять беременных группы высокого риска развития этой патоло- гии (с узким тазом, крупным плодом, неправильным положением плода, с рубцом на матке и др.) и заблаговременно госпитализировать их в дородовое отделение для выбора рационального метода родоразрешения.

Неотложная (доврачебная) помощь при разрыве матки вне стационара заключается в срочной госпитализации беременной в акушерский стационар с круглосуточным дежурством акушера-гинеколога и анестезиолога. Врач «Скорой помощи» заранее оповещает сотрудников родильного дома о поступлении в ближайшее время больной в крайне тяжелом состоянии. Во время транспортировки проводят реанимационные мероприятия, вводят плазмозамещающие растворы

.Глава II

РАБОТА ОПЕРАЦИОННОГО БЛОКА РОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

А Операционный блок, структура и организация работы А Обязанности операционной сестры

А Акушерские операции, подготовка

Наборы инструментов

Влагалищные операции

Брюшностеночные операции