- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерской помощи

- •1.3. Организация стационарной гинекологической помощи

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.5. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.6. Организация специализированной гинекологической помощи

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3

- •3.1. Анатомия женских половых органов

- •1'Ис. 3.2. Внутренние половые органы женщины (вид сзади).

- •3.2. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.3. Физиология женской половой системы

- •3.4. Анатомия женского таза

- •4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Размеры зрелого плода

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины но время беременности

- •4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

- •4.6. Наблюдение и уход за беременной

- •4.7. Гигиена и питание беременной

- •5.1. Клиническое течение родов

- •5.1.1. Период раскрытия

- •— Пояс соприкосновения;

- •— Передние воды; 3 — задние воды.

- •5.1.2. Период изгнания

- •Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Личико плода поворачивается в зависимости от позиции к соответствующему бедру матери: при первой позиции — к

- •5.2. Оказание помощи в родах

- •5.2.1. Порядок приема и санитарная обработка роженицы

- •5.2.2. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

- •5.3. Действия акушерки при осмотре родовых путей после родов

- •Глава 6

- •6Л. Обезболивание в первом периоде родов

- •6.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •7.1. Факторы риска развития перинатальной патологии

- •7.2. Влияние факторов окружающей среды на развитие эмбриона и плода

- •7.3. Оценка состояния фетоплацентарной системы. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности

- •7.4. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного

- •7.5. Профилактика перинатальной патологии

- •Организация работы физиологического послеродового отделения

- •Уход за родильницей

- •9.1. Структура и организация работы обсервационного отделения

- •9.2. Послеродовые инфекционные заболевания

- •9.3. Процедуры, выполняемые акушеркой (медицинской сестрой) обсервационного отделения

- •Глава 10

- •10.1. Гестозы (токсикозы беременных)

- •10.2. Кровотечения в первой половине беременности

- •10.3. Кровотечения во второй половине беременности

- •10.4. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •10.5. Заболевания почек и беременность

- •10.6. Анемии и беременность

- •10.7. Патологические роды

- •10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •10.9. Родовой травматизм матери

- •11.1. Структура и организация работы операционного блока

- •11.2. Обязанности операционной сестры

- •11.3. Подготовка к акушерским операциям

- •12.1.2. Общее исследование

- •12.2. Дополнительные (специальные) методы исследования

- •Глава 13

- •13Л. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •13.3. Опухоли женских половых органов

- •13.3.1. Фоновые, предраковые заболевания и опухоли матки

- •13.3.2. Опухоли яичников

- •13.3.3. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •Аномалии развития женских половых органов

- •Аномалии положения женских половых органов

- •13.6. Травмы женских половых органов

- •13.7. Нарушения функций репродуктивной системы

- •13.8. Нейроэндокринные и вирильные синдромы

- •13.9. Эндометриоз

- •13.10. Бесплодный брак

- •14Л. Организация работы отделения консервативных методов лечения гинекологических больных

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •14.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •14.4. Медикаментозная терапия 14.4.1. Противовоспалительная терапия

- •14.4.2. Витаминотерапия

- •14.4.3. Симптоматическая терапия

- •14.4.4. Гормонотерапия

- •14.5. Физиотерапия

- •14.6. Лучевая терапия

- •15.1. Организация работы отделения оперативных методов лечения гинекологических больных

- •15.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •15.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •15.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •15.5. Интенсивная терапия

- •15.6. Основные гинекологические операции

- •15.7. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде

- •Глава 16

- •16.1. Роль медицинской сестры в службе планирования семьи

- •16.2. Современные методы контрацепции

- •16.3. Искусственный аборт и планирование семьи

10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

10.8.1. Кровотечения в последовом периоде

Такие кровотечения возникают после рождения плода и до выделения последа. Они могут быть обусловлены нарушением отделения плаценты из-за ее частичного плотного прикрепления

или приращения, а также нарушением выделения последа, вызванного гипотонией матки.

К кровотечению часто приводит нерациональное ведение последового периода. Массаж матки, потягивание за пуповину до отделения плаценты, несвоевременное введение утерото- нических средств могут вызвать частичную отслойку плаценты, спазм внутреннего зева и задержку выделения последа или его частей.

К группе риска развития нарушений сократительной активности матки относят рожениц с крупным плодом, многоводи- ем, многоплодием, аномалиями родовой деятельности, обменными нарушениями, миомой матки, аномалиями развития матки. Патологические изменения в миометрии возникают после перенесенных абортов и воспалительных заболеваний.

При нормальном течении последового периода кровопотеря обычно не превышает 250 мл (около 0,5 % от массы тела роженицы) и называется физиологической. Кровопотерю от 250 до 400 мл считают пограничной, более 400 мл — патологической.

Для предупреждения кровотечения в последовом периоде рекомендуется сразу после рождения ребенка опорожнить мочевой пузырь, ввести сокращающие матку средства: метилэргометрин — 1 мл в 10 мл 40 % раствора глюкозы внутривенно в момент прорезывания теменных бугров или 5 ЕД раствора окситоцина в 500 мл 5 % раствора глюкозы внутривенно капельно, начиная с конца периода изгнания.

В отсутствие значительных кровянистых выделений используется выжидательная тактика ведения последового периода (см. главу 5). При кровотечении диагностические и лечебные мероприятия должны проводиться в четкой последовательности. Прежде всего необходимо убедиться в наличии или отсутствии признаков полного отделения плаценты. В случае их наличия нужно провести мероприятия, направленные на ускорение выделения последа: предложить женщине потужиться, применить приемы Абуладзе и Креде — Лазаревича. В отсутствие признаков полного отделения плаценты и кровопотере, достигающей физиологической нормы (250—300 мл), показано ручное отделение плаценты и выделение последа.

Операцию ручного отделения плаценты в экстремальных условиях должен производить врач любой специальности, в отсутствие врача — акушерка или медицинская сестра.

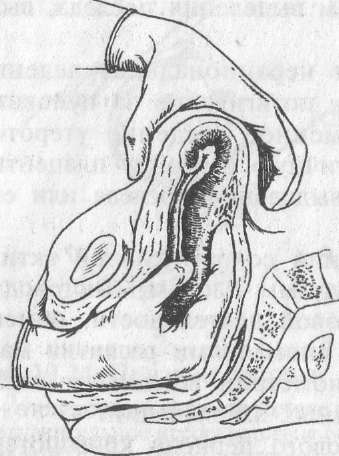

Рис.

10.25.

Ручное отделение плаценты и выделение

последа.

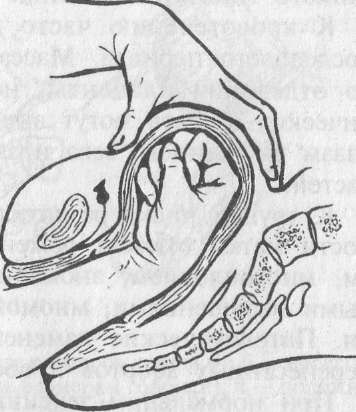

Рис.

10.26.

Массаж матки на кулаке.

Все мероприятия при кровотечении в последовом периоде осуществляются на месте его возникновения, роженица в последовом периоде нетранспортабельна. Если кровотечение возникло в условиях стационара с круглосуточным дежурством врача, акушерка (медицинская сестра) четко, быстро и квалифицированно выполняет распоряжения врача: определяет группу крови, резус-принадлежность, готовит систему для ин- фузионной терапии, под контролем врача осуществляет переливание крови и кровезаменителей.

После выделения последа вводят утеротонические средства,

10.8.2. Кровотечения в раннем послеродовом периоде

Такие кровотечения возникают в первые часы после родов. Они могут быть обусловлены задержкой частей плаценты в полости матки, гипотонией или атонией матки, коагулопатией, разрывом мягких тканей родовых путей и матки.

Задержка частей плаценты препятствует адекватному сокра- щению матки и вследствие этого является причиной кровотечения. Дефект плацентарной ткани устанавливают при осмотре плаценты сразу после выделения последа.

Лечение — ручное обследование послеродовой матки, удаление остатков плацентарной ткани.

Разрывы мягких тканей родовых путей обычно легко обнаруживают при осмотре родовых путей и зашивают.

Гипотония матки — состояние, при котором тонус и сократительная способность матки резко снижены. Матка при гипотонии дряблая, больших размеров, плохо сокращается в ответ на наружный массаж и введение утеротонических средств, кровь выделяется из половых путей струей непрерывно или периодически.

Общее состояние родильницы прогрессивно ухудшается.

Атония матки характеризуется полной потерей способности матки к сокращению в ответ на медикаментозную или другую стимуляцию. Атония матки наблюдается чрезвычайно редко, но вызывает профузное кровотечение.

При гипо- или атоническом кровотечении используют комплекс мероприятий. С целью рефлекторного усиления сократительной способности матки опорожняют мочевой пузырь, на низ живота кладут пузырь со льдом, производят наружный массаж матки через переднюю брюшную стенку. Одновременно в вену вводят лекарственные средства, усиливающие сокращения матки: метилэргометрин, окситоцин. Если проведенные мероприятия оказываются неэффективными и кровотечение продолжается, приступают к ручному обследованию послеродовой матки и наружно-внутреннему массажу ее. Подготовка к операции ручного обследования послеродовой матки не отличается от подготовки к операции ручного отделения плаценты. Технически она проще и заключается в ревизии полости матки и наружно-внутреннем массаже ее. При отсутствии эффекта осуществляют клеммирование параметриев. В ряде случаев при продолжающемся кровотечении прибегают к чревосечению и удалению матки.

При самостоятельной работе в отсутствие врача акушерка (медицинская сестра) при гипо- или атоническом кровотечении в раннем послеродовом периоде должна произвести тампонаду матки для временной остановки кровотечения на период транспортировки родильницы в акушерский стационар или прибытия выездной бригады.

Техника тампонады матки: при помощи зеркал обнажают шейку матки, фиксируют ее переднюю и заднюю губы абортцангами и низводят до входа во влагалище. Длинным стерильным пинцетом в полость матки вводят широкий (10—17 см) стерильный бинт длиной 10—12 см; тампонада должна быть тугой и равномерной, время нахождения тампона в полости матки — не более 4—6 ч.

Коагулопатические кровотечения в раннем послеродовом периоде.

Коагулопатические кровотечения клинически проявляются выделением из половых путей алой крови без сгустков при плотной, хорошо сократившейся матке.

На течение третьего периода и характер сократительной деятельности матки в раннем послеродовом периоде влияет много факторов. Нарушение одного из них влечет за собой повышенную кровопотерю. Большая роль принадлежит нарушениям системы гемостаза — системы регуляции агрегатного состояния крови.

При любом массивном кровотечении отмечается не только вторичное (в результате кровопотери) нарушение гемостаза.

Патологические процессы, предшествующие кровотечению (поздний гестоз, экстрагенитальная патология, циркуляция иммунных комплексов, инфекция), еще во время беременности приводят к развитию хронической формы ДВС-синдрома. При стрессе, например, в родах происходит срыв неполноценной (у таких больных) адаптации гемостаза и хроническая форма ДВС-синдрома быстро переходит в подострую и острую фазу.

Клинически это проявляется кровотечением. Массивные акушерские кровотечения с самого начала носят характер коагулопатических и в большей степени зависят от нарушений гемостаза перед родами и в родах, чем от гипотонии матки.

Лечение при акушерских кровотечениях должно быть ранним, комплексным и проводится в следующих направлениях: остановка кровотечения, нормализация гемодинамики, коррекция нарушений гемостаза. Остановка кровотечения консервативными и оперативными способами описана ранее. Нормализация гемодинамики начинается с инфузионно-транс- фузионной терапии введением растворов с высокой молекулярной массой — оксиэтилированного крахмала (6 % и 10 % НАЕ8-81еп1, 1пГико11-НЕ8); ранним и быстрым введением свежезамороженной плазмы. При снижении уровня гемоглобина ниже 80 г/л проводят переливание эритроцитной массы (не более 3 сут хранения).

Профилактика кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах заключается в выявлении беременных группы высокого риска (с экстрагенитальной патологией, абортами и воспалительными заболеваниями половых органов в анамнезе, крупным плодом, многоводием, многоплодием и с поздними гестозами); рациональном ведении беременности и родов, своевременном лечении осложнений периода гестации.