- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерской помощи

- •1.3. Организация стационарной гинекологической помощи

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.5. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.6. Организация специализированной гинекологической помощи

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3

- •3.1. Анатомия женских половых органов

- •1'Ис. 3.2. Внутренние половые органы женщины (вид сзади).

- •3.2. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.3. Физиология женской половой системы

- •3.4. Анатомия женского таза

- •4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Размеры зрелого плода

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины но время беременности

- •4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

- •4.6. Наблюдение и уход за беременной

- •4.7. Гигиена и питание беременной

- •5.1. Клиническое течение родов

- •5.1.1. Период раскрытия

- •— Пояс соприкосновения;

- •— Передние воды; 3 — задние воды.

- •5.1.2. Период изгнания

- •Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Личико плода поворачивается в зависимости от позиции к соответствующему бедру матери: при первой позиции — к

- •5.2. Оказание помощи в родах

- •5.2.1. Порядок приема и санитарная обработка роженицы

- •5.2.2. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

- •5.3. Действия акушерки при осмотре родовых путей после родов

- •Глава 6

- •6Л. Обезболивание в первом периоде родов

- •6.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •7.1. Факторы риска развития перинатальной патологии

- •7.2. Влияние факторов окружающей среды на развитие эмбриона и плода

- •7.3. Оценка состояния фетоплацентарной системы. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности

- •7.4. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного

- •7.5. Профилактика перинатальной патологии

- •Организация работы физиологического послеродового отделения

- •Уход за родильницей

- •9.1. Структура и организация работы обсервационного отделения

- •9.2. Послеродовые инфекционные заболевания

- •9.3. Процедуры, выполняемые акушеркой (медицинской сестрой) обсервационного отделения

- •Глава 10

- •10.1. Гестозы (токсикозы беременных)

- •10.2. Кровотечения в первой половине беременности

- •10.3. Кровотечения во второй половине беременности

- •10.4. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •10.5. Заболевания почек и беременность

- •10.6. Анемии и беременность

- •10.7. Патологические роды

- •10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •10.9. Родовой травматизм матери

- •11.1. Структура и организация работы операционного блока

- •11.2. Обязанности операционной сестры

- •11.3. Подготовка к акушерским операциям

- •12.1.2. Общее исследование

- •12.2. Дополнительные (специальные) методы исследования

- •Глава 13

- •13Л. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •13.3. Опухоли женских половых органов

- •13.3.1. Фоновые, предраковые заболевания и опухоли матки

- •13.3.2. Опухоли яичников

- •13.3.3. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •Аномалии развития женских половых органов

- •Аномалии положения женских половых органов

- •13.6. Травмы женских половых органов

- •13.7. Нарушения функций репродуктивной системы

- •13.8. Нейроэндокринные и вирильные синдромы

- •13.9. Эндометриоз

- •13.10. Бесплодный брак

- •14Л. Организация работы отделения консервативных методов лечения гинекологических больных

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •14.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •14.4. Медикаментозная терапия 14.4.1. Противовоспалительная терапия

- •14.4.2. Витаминотерапия

- •14.4.3. Симптоматическая терапия

- •14.4.4. Гормонотерапия

- •14.5. Физиотерапия

- •14.6. Лучевая терапия

- •15.1. Организация работы отделения оперативных методов лечения гинекологических больных

- •15.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •15.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •15.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •15.5. Интенсивная терапия

- •15.6. Основные гинекологические операции

- •15.7. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде

- •Глава 16

- •16.1. Роль медицинской сестры в службе планирования семьи

- •16.2. Современные методы контрацепции

- •16.3. Искусственный аборт и планирование семьи

5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

Потуги роженицы в периоде изгнания сравнивают с тяжелой физической работой. Большое напряжение испытывают сердеч- но-сосудистая, дыхательная, мышечная и нервная системы. У рожениц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы возникает опасность нарастания сердечной недостаточности, у рожениц с поздним гестозом может резко повыситься артериальное давление и даже развиться преэклампсия и эклампсия.

В течение всего периода изгнания около роженицы должны находиться врач и акушерка.

В этом периоде наблюдают за общим состоянием роженицы, окраской кожных покровов и слизистых оболочек, регулярно следят за пульсом, артериальным давлением; осведомляются о самочувствии роженицы, головной боли, расстройстве зрения и др. Характер родовой деятельности определяют по частоте, силе и продолжительности потуг, обращают внимание на состояние нижнего маточного сегмента (истончение, болезненность), высоту стояния контракционного кольца. Сердцебиение плода выслушивают после каждой потуги, обращая внимание на его частоту, звучность, ритм.

Продвижение предлежащей части по родовому каналу определяют с помощью третьего и четвертого приемов наружного акушерского и влагалищного исследований.

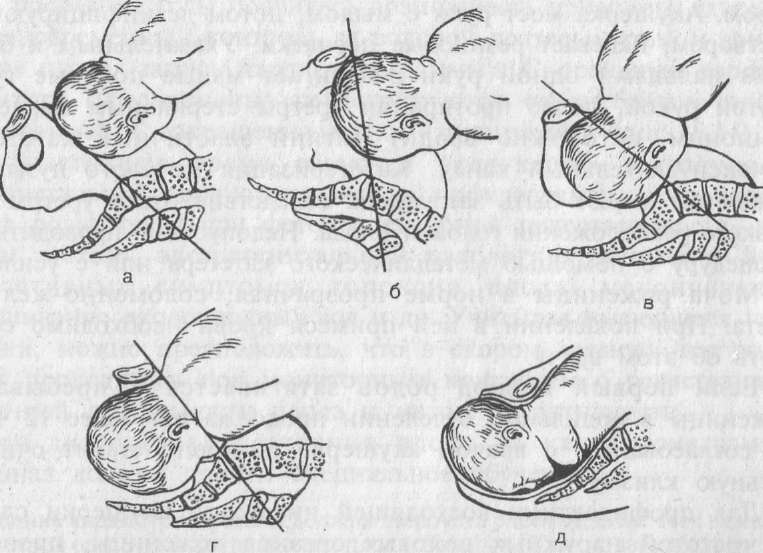

Рис.

5.15.

Различные сегменты головки плода.

а

— головка над входом в малый таз; б —

головка во входе в таз малым сегментом;

в — головка во входе в малый таз большим

сегментом; г — головка в полости малого

таза; д — головка в выходе малого таза.

Отношения головки плода к плоскостям малого таза изменяются по мере ее продвижения по родовому каналу и могут быть следующими (рис. 5.15):

Головка плода над входом в малый таз. Головка свободно перемещается при применении четвертого приема наружного акушерского исследования, т.е. «баллотирует», или прижата ко входу в малый таз. При этом по данным влагалищного исследования крестцовая впадина и задняя поверхность лонного сочленения свободны.

Головка плода малым сегментом во входе в малый таз. Головка неподвижна, большая часть ее находится над входом в малый таз, лишь небольшой сегмент головки располагается ниже плоскости входа в малый таз. При влагалищном исследовании мыс может быть достижим согнутым пальцем (если он достижим), внутренняя поверхность лонного сочленения свободна, доступна исследованию.

Головка плода большим сегментом во входе в малый таз. При наружном исследовании головка неподвижна и большей своей окружностью находится ниже плоскости входа в малый таз. При влагалищном исследовании головкой занята верхняя треть задней поверхности лонного сочленения и крестца.

Головка плода в широкой части полости малого таза. При наружном исследовании определяется лишь небольшая часть головки, при влагалищном исследовании выявляется, что головкой занята половина внутренней поверхности лонного сочленения и половина крестцовой впадины.

Головка плода в узкой части полости малого таза. При наружном исследовании головка уже не определяется, при влагалищном — вся внутренняя поверхность лонного сочленения и крестца заняты головкой, седалищные ости прощупываются с трудом.

Головка плода в выходе малого таза. При наружном исследовании головка не определяется, при влагалищном — головка заполняет крестцовую впадину и внутреннюю поверхность копчика; седалищные ости не определяются.

В случае нормального течения родов головка последовательно, не задерживаясь, проходит все плоскости малого таза. Если возникает длительное стояние головки в одной из плоскостей таза, то это указывает или на развитие вторичной слабости родовой деятельности, или на наличие несоответствия размеров таза и головки плода (узкий таз, разгибательное предлежание плода, крупный плод и др.).

В периоде изгнания необходимо наблюдать за состоянием наружных половых органов роженицы. Отек малых и больших половых губ может быть следствием сдавления мягких тканей родовых путей, например при узком тазе. Появление кровянистых выделений из половых путей свидетельствует о начавшемся разрыве мягких тканей или о преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты. Подтекание околоплодных вод, окрашенных меконием, указывает на гипоксию плода.

Роженицу переводят на рахмановскую кровать, когда головка плода устанавливается в выходе малого таза. Перед переводом наружные половые органы обрабатывают дезинфицирующим раствором. Затем акушерка раскрывает стерильный одноразовый акушерский комплект для приема родов, в котором находятся большая и малая защитные простыни, адсорбирующая подстилка, 2 пеленки для новорожденного и 6 впитывающих салфеток. Большой и малой простынями накрывают рахмановскую кровать, адсорбирующую подстилку подкладывают под ягодицы женщины.

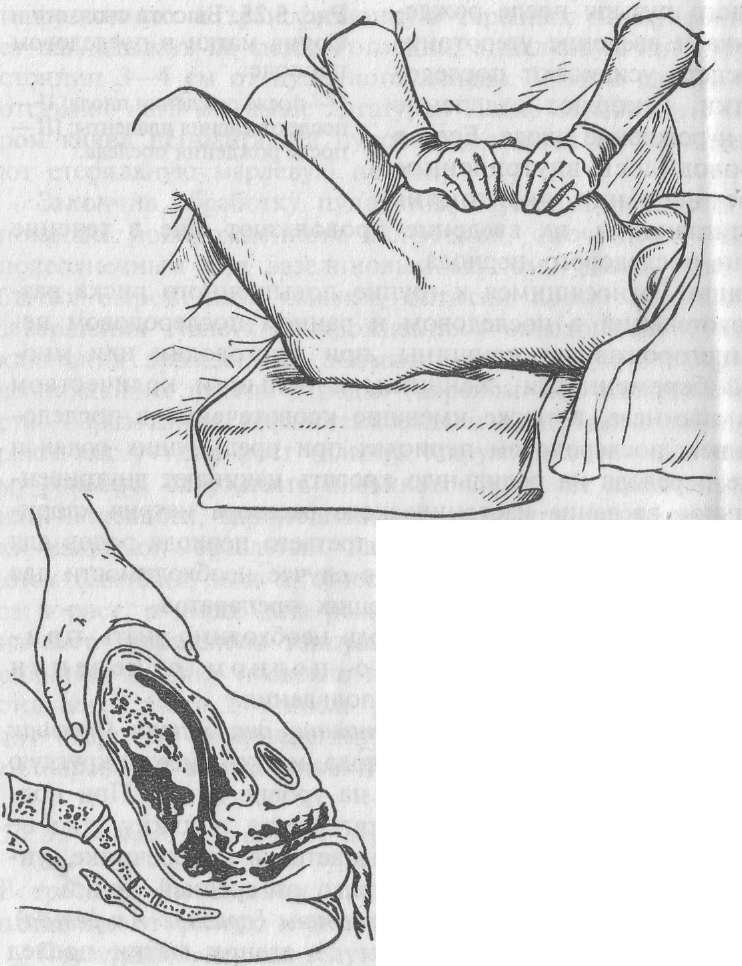

Перед переводом на кровать для родов с роженицы снимают использованную рубашку. Стерильную рубашку, косынку и бахилы надевают только после перевода роженицы на кровать для родов. Изголовье рахмановской кровати приподнимают, создавая тем самым возвышенное положение головы и плечевого пояса (рис. 5.16). Роженица сгибает ноги в тазобедренных и ко-

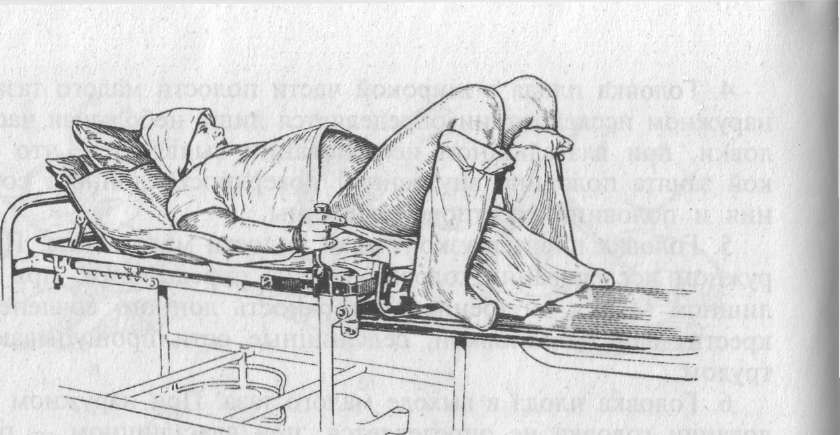

Рис.

5.16.

Положение роженицы во время потуг.

ленных суставах, ступни ног ставит на специальные подставки, в которые она может упираться во время потуг, руками захватывает края кровати. Подобное положение на рахмановской кровати помогает роженице развить достаточную силу во время потуг, а акушерке оказать пособие в родах.

Во время прорезывания головки плода мышцы и фасции тазового дна, особенно область промежности, подвергаются выраженному перерастяжению. В то же время головка плода в процессе прорезывания испытывает сдавление со всех сторон родового канала. Специальными приемами, совокупность которых носит название акушерского пособия в родах, акушерка защищает промежность от повреждений и бережно выводит плод из родовых путей.

Перед оказанием акушерского пособия в родах акушерка в фартуке из непромокаемого материала моет руки, как перед хирургической операцией, надевает стерильные халат, маску и перчатки.

Наружные половые органы роженицы (область лобка, промежность), внутреннюю поверхность бедер обрабатывают 1 % раствором йодоната, область анального отверстия закрывают стерильной пеленкой или салфеткой.

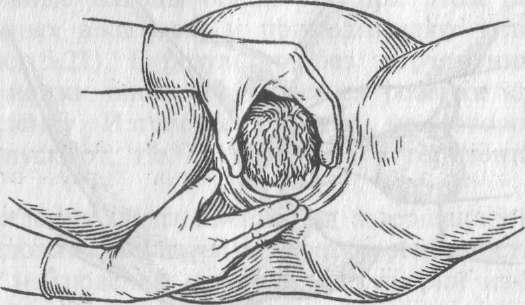

5.2.3.1. Акушерское пособие в родах

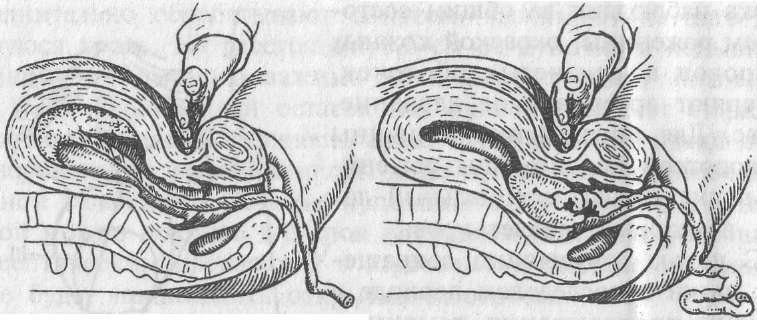

Регулирование продвижения врезывающейся головки. Во время врезывания головки плода акушерка, стоя справа от роженицы, располагает левую руку на лобке роженицы, концами четырех пальцев осторожно надавливает на головку, препятствуя быстрому разгибанию ее и сдерживая стремительное ее рождение.

Правую руку акушерка кладет на промежность таким образом, чтобы ладонь находилась в области промежности, ниже

Рис. 5.17. Положение

рук акушера при врезывании головки

плода.

задней спайки, а пальцы располагались по сторонам от Бульварного кольца — большой палец на правой, четыре — на левой большой половой губе (рис. 5.17). В паузах между потугами акушерка производит так называемый заем тканей: ткани клитора и малых половых губ, как менее растянутые ткани Бульварного кольца, низводятся в сторону промежности для предотвращения ее разрыва.

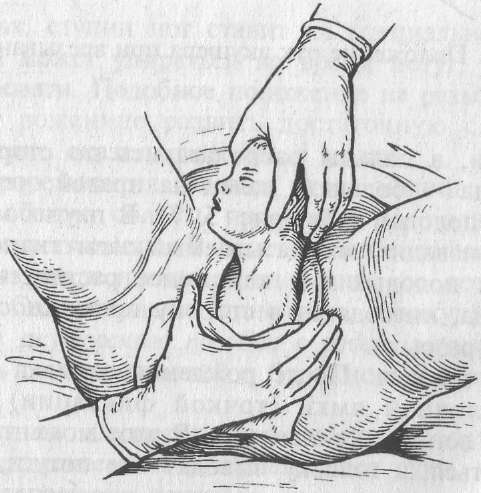

Выведение головки. После рождения затылка головка областью подзатылочной ямки (точкой фиксации) подходит под нижний край лонного сочленения. В этот момент роженице запрещают тужиться, а головку выводят вне потуги, уменьшая тем самым риск возникновения травмы промежности. Роженице предлагают глубоко дышать, так как ритмичное дыхание помогает преодолеть потугу.

Рис.

5.18.

Выведение головки плода.

Рис.

5.20.

Выведение заднего плечика.

Рис.

5.21.

Выведение туловища.

Освобождение плечевого пояса. После рождения головки в течение 1—2 потуг рождаются плечевой пояс и весь плод.

Во время потуги происходят внутренний поворот плечиков и наружный поворот головки. Плечики из поперечного переходят в прямой размер выхода таза, головка при этом личиком поворачивается к правому или левому бедру матери, противоположному позиции плода.

При прорезывании плечиков риск возникновения травмы промежности почти такой же, как при рождении головки. Защита промежности в момент рождения плечиков заключается в следующем: после того как переднее плечико подходит под нижний край лонного сочленения и становится точкой опоры, акушерка осторожно сдвигает ткани промежности с заднего плечика.

При задержке самостоятельного рождения плечевого пояса применяют следующий прием: головку захватывают обеими руками таким образом, чтобы ладони располагались в области ушей, висков, щек, не сдавливая при этом шеи. Головку вначале осторожно оттягивают вниз (рис. 5.19), способствуя рождению переднего плечика. После этого левой рукой приподнимают головку плода кпереди и сразу после рождения головки правой рукой низводят промежность с заднего плечика, предупреждая тем самым ее травму (рис. 5.20).

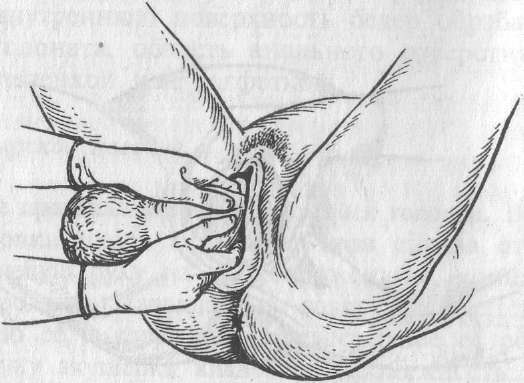

Выведение туловища. После рождения плечевого пояса обеими руками осторожно держат плод в области грудной клетки (указательные пальцы обеих рук при этом располагаются в подмышечных впадинах) и приподнимают туловище плода кпереди (рис. 5.21). В результате без затруднений рождаются туловище и ножки плода. Родившегося ребенка кладут на стерильную пеленку. Изголовье кровати, на которой находится роженица, опускают, т.е. ее переводят в горизонтальное положение.

После рождения плода начинается завершающий период родов — последовый. Несмотря на кратковременность, он требует тщательного наблюдения и врача, и акушерки из-за опасности возникновенйя кровотечения

.5.2.4. Первый туалет новорожденного

После рождения головки из верхних дыхательных путей новорожденного отсасывают слизь с помощью катетера, соединенного с электроотсосом или резиновым баллончиком. Неудаленная слизь при попадании в трахею, бронхи и легкие может вызвать асфиксию или в последующем привести к развитию пневмонии.

Родившегося ребенка акушерка укладывает у ног матери на лоток, покрытый стерильной пеленкой. До пережатия пуповины она берет из развернутого пакета для первичной обработки новорожденного пипетку и с помощью ватных тампонов (для каждого глаза отдельный), придерживая веки ребенка, закапывает в глаза, а девочкам — и на наружные половые органы по 2—3 капли 30 % раствора сульфацила-натрия (рис. 5.22). Таким образом проводится профилактика гонореи глаз (офтальмоблен- норея) и половых органов у девочек, так как инфицирование возможно при прохождении плода по родовым путям.

Первичная обработка пуповины. Производится после полного прекращения пульсации ее сосудов, что обычно происходит через 2—3 мин после рождения плода. Пуповину не следует пересекать до прекращения пульсации сосудов, так как за это время к плоду поступает около 50—100 мл крови. Перед пересечением пуповину протирают спиртом на расстоянии 10—15 см от пупочного кольца, затем накладывают три зажима Кохера: один зажим на расстоянии 10 см от пупочного кольца, второй — на 2 см ниже первого и третий — как можно ближе к Бульварному кольцу. Участок пуповины между первыми двумя зажимами акушерка обрабатывает 96 % этиловым спиртом и пересекает стерильными ножницами (рис. 5.23). Срез детской культи пупо-

Рис.

5.22.

Профилактика офтальмобленнореи.

Рис.

5.23.

Первичная обработка пуповины. Рассечение

пуповины между двумя зажимами.

вины смазывают 1 % раствором йодоната. Затем акушерка показывает ребенка матери, обращая ее внимание на пол и врожденные аномалии развития, если они имеются.

Акушерка выводит роженице мочу катетером в лоток, а другой лоток подкладывает под ягодицы женщины и опускает в него конец пуповины с зажимом, а новорожденного переносит в манипуляционную — туалетную для новорожденных. Ребенка укладывают на пеленальный столик, покрытый стерильной пеленкой, и приступают к окончательной (вторичной) обработке пуповины.

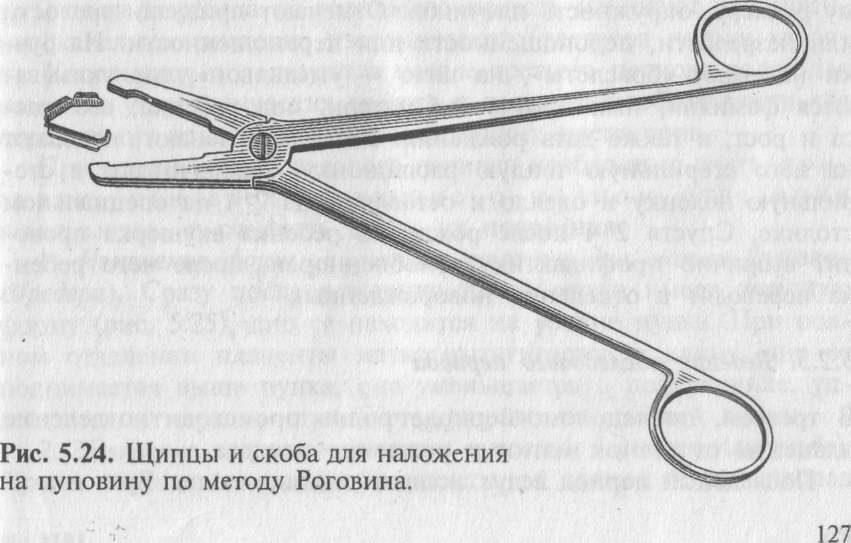

Акушерка повторно моет руки с мылом и обрабатывает их одним из кожных антисептиков. Плодовый отрезок пуповины

дополнительно обрабатывают спиртом, выжимают из него оставшуюся кровь. На расстоянии 0,5 см от пупочного кольца на пуповину с помощью зажима накладывают скобу Роговина (рис. 5.24). Пуповинный остаток над скобой отсекают стерильными ножницами, поверхность среза пуповины смазывают 5 % раствором калия перманганата. Культю пуповины закрывают стерильной салфеткой. Остаток пуповины с наложенной на него скобой можно покрыть в 3 слоя лифузолем (пленкообразующим антисептическим препаратом в аэрозольном баллоне), и заживление будет происходить открытым способом.

При резус-отрицательной крови у матери, изосенсибилиза- ции матери по системе АВО, объемной сочной пуповине, когда трудно наложить скобу, а также недоношенным, детям с малой массой тела, новорожденным в тяжелом состоянии, когда через сосуды пуповины понадобится проводить повторную инфузионную и трансфузионную терапию, на пуповину следует накладывать не скобу Роговина, а шелковую лигатуру на расстоянии 3—4 см от пупочного кольца. В этом случае пуповину отсекают на 5 мм выше лигатуры. После обработки 5 % раствором калия перманганата пупочного остатка на него накладывают стерильную марлевую повязку.

Закончив обработку пуповины, акушерка протирает кожные покровы новорожденного салфеткой, смоченной стерильным подсолнечным или вазелиновым маслом, удаляя при этом избыток сыровидной смазки, остатки крови и слизи. После завершения туалета новорожденного осматривают с целью исключения врожденных аномалий развития или повреждений, возникающих иногда в родах (перелом ключицы, плечевой кости, образование кефалогематомы и др.). Затем ребенку измеряют массу тела, рост (длину), окружность головки по прямому размеру, окружность плечиков. Отмечают признаки зрелости или незрелости, недоношенности или переношенности. На ручки надевают «браслеты», на шею — «медальон», где указываются фамилия, имя и отчество матери, пол ребенка, его масса и рост, а также дата рождения. Ребенка пеленают, надевают на него стерильную теплую распашонку, заворачивают в стерильную пеленку и одеяло и оставляют на 2 ч на специальном столике. Спустя 2 ч после рождения ребенка акушерка проводит вторично профилактику гонобленнореи, после чего ребенка переводят в отделение новорожденных.

5.2.5. Ведение последового периода

В

третьем, последовом, периоде родов

происходит отделение плаценты от стенок

матки и рождение последа.

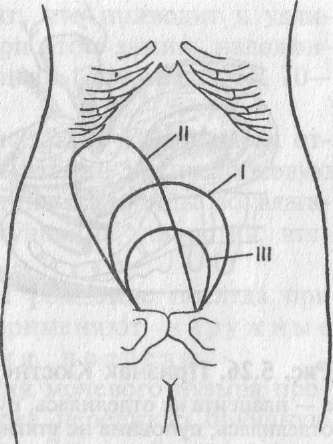

Рис.

5.25.

Высота стояния и форма матки в последовом

периоде.

I

— после рождения плода; II — после

отделения плаценты; III — после рождения

последа.

С целью стимуляции сокращения матки в последовом периоде в момент прорезывания теменных бугров головки плода женщине внутривенно вводят 1 мл метилэр- гометрина, разведенного в 20 мл 40 % раствора глюкозы. Опорожнение мочевого пузыря после рождения ребенка и введение утеротони- ческих средств усиливают последовые схватки, ускоряют отделение плаценты и рождение плода. Если в родах проводилось внутривенное капельное введение окситоцина или простагландина, их введение продолжают еще в течение 25—30 мин последового периода.

Роженицам, относящимся к группе повышенного риска развития кровотечений в последовом и раннем послеродовом периодах (многорожавшие женщины, при многоводии или многоплодной беременности, женщины с большим количеством абортов в анамнезе, а также имевшие кровотечение в последовом и раннем послеродовом периодах при предыдущих родах и др.), после перевода на родильную кровать начинают внутривенное капельное введение изотонического раствора натрия хлорида. Капельницу используют в начале третьего периода родов для введения утеротонических средств и в случае необходимости для переливания гемо- и плазмозамещающих препаратов.

При ведении послеродового периода необходимо знать признаки, свидетельствующие о полном отделении плаценты, и отмечать время их появления.

Изменение формы и высоты стояния дна матки (признак Шредера). Сразу после рождения плода матка имеет округлую форму (рис. 5.25), дно ее находится на уровне пупка. При полном отделении плаценты матка вытягивается в длину, дно ее поднимается выше пупка, она уменьшается в поперечнике, уплощается и нередко отклоняется вправо от средней линии.

Рис. 5.26. Признак Кюстнера—Чукалова.

Рис. 5.27. Выделение последа по Абуладзе.

129

5-2191

плацента

Рис. 5.28. Выжимание последа по Креде—Лазаревичу.

Удлинение наружного отрезка пуповины (признак Альфельда). После полного отделения плаценты от стенок матки послед а — плацента не отделилась, пуповина втягивается во влагалище; б — отделилась, пуповина не втягивается во влагалище.

опускается в нижний маточный сегмент, что приводит к удлинению наружного отрезка пуповины. При этом зажим, наложенный на пуповину на уровне половой щели, опускается на 10— 12 см.

3. Признак Кюстнера — Чукалова (рис. 5.26). При полном отделении плаценты надавливание ребром ладони на надлобковую область роженицы не вызывает втягивания пуповины во влагалище. При неотделившейся плаценте пуповина, напротив, втягивается во влагалище.

В ряде случаев, когда задерживается рождение последа при полностью отделившейся плаценте, применяют наружные ручные приемы для выделения последа:

Способ Абуладзе. После опорожнения мочевого пузыря производят осторожный массаж матки через переднюю брюшную стенку с целью усиления ее сокращения. Затем обеими руками захватывают переднюю брюшную стенку (рис. 5.27) в продольную складку. Роженице предлагают потужиться, после чего полностью отделившийся послед обычно рождается без затруднений.

Способ Креде — Лазаревича. После опорожнения мочевого пузыря матку выводят в срединное положение, осторожно проводят ее наружный массаж, чтобы усилить сокращение. Акушер встает слева от роженицы, лицом к ее ногам, правой рукой захватывает матку через переднюю брюшную стенку таким образом, чтобы четыре пальца располагались на задней ее стенке, ладонь — на дне, а большой палец — на передней стенке матки (рис. 5.28). Затем производят выжимание последа. При этом направление усилий правой руки — вниз и кпереди. Отделившийся послед легко рождается.

При нормальном течении последового периода его продолжительность составляет в среднем 10—15 мин. Если признаков отделения плаценты нет, то продолжительность наблюдения в последовом периоде (в отсутствие кровотечения и при хорошем общем состоянии роженицы) не должна превышать 30—40 мин. По истечении этого времени резко возрастает опасность кровотечения. Если через 15—20 мин с момента рождения ребенка признаки отделения плаценты и кровотечение отсутствуют, то целесообразно начать внутривенное капельное введение 5 ЕД окситоцина, разведенного в 400 мл изотонического раствора натрия хлорида. Если же через 10—15 мин от начала его введения плацента не отделилась, то показана операция ручного отделения плаценты и выделения последа.

5*

131

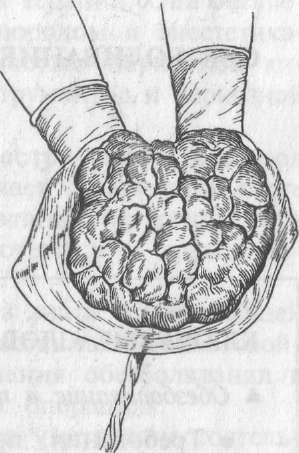

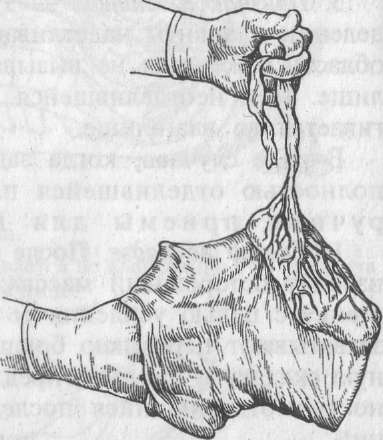

Рис.

5.29.

Осмотр оболочек последа.

Рис.

5.30.

Проверка на наличие или отсутствие

добавочной дольки плаценты.

После отделения плаценты и выделения последа с целью рефлекторного сокращения матки и профилактики кровотечения всем родильницам кладут на низ живота пузырь со льдом на 25—30 мин.

При нормальном течении третьего периода послед рождается полностью. Для того чтобы убедиться в этом, вначале осматривают плодные оболочки. С этой целью послед приподнимают за пуповину (рис. 5.29), и изучают место разрыва оболочек и их целость, при этом обращают внимание на наличие или отсутствие добавочной дольки плаценты (рис. 5.30). Затем осматривают плаценту (сначала плодовую ее часть, потом материнскую). На плодовой поверхности отмечают место прикрепления пуповины (центральное, краевое, оболочечное). Для осмотра материнской поверхности оболочки разрывают, ватным тампоном удаляют сгустки крови (рис. 5.31). Материнская поверхность плаценты должна быть ровной, блестящей, темно-красного цвета с синюшным оттенком. В отсутствие дефекта дольки плаценты

Рис.

5.31.

Осмотр материнской поверхности

плаценты.