- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерской помощи

- •1.3. Организация стационарной гинекологической помощи

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.5. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.6. Организация специализированной гинекологической помощи

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3

- •3.1. Анатомия женских половых органов

- •1'Ис. 3.2. Внутренние половые органы женщины (вид сзади).

- •3.2. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.3. Физиология женской половой системы

- •3.4. Анатомия женского таза

- •4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Размеры зрелого плода

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины но время беременности

- •4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

- •4.6. Наблюдение и уход за беременной

- •4.7. Гигиена и питание беременной

- •5.1. Клиническое течение родов

- •5.1.1. Период раскрытия

- •— Пояс соприкосновения;

- •— Передние воды; 3 — задние воды.

- •5.1.2. Период изгнания

- •Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Личико плода поворачивается в зависимости от позиции к соответствующему бедру матери: при первой позиции — к

- •5.2. Оказание помощи в родах

- •5.2.1. Порядок приема и санитарная обработка роженицы

- •5.2.2. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

- •5.3. Действия акушерки при осмотре родовых путей после родов

- •Глава 6

- •6Л. Обезболивание в первом периоде родов

- •6.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •7.1. Факторы риска развития перинатальной патологии

- •7.2. Влияние факторов окружающей среды на развитие эмбриона и плода

- •7.3. Оценка состояния фетоплацентарной системы. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности

- •7.4. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного

- •7.5. Профилактика перинатальной патологии

- •Организация работы физиологического послеродового отделения

- •Уход за родильницей

- •9.1. Структура и организация работы обсервационного отделения

- •9.2. Послеродовые инфекционные заболевания

- •9.3. Процедуры, выполняемые акушеркой (медицинской сестрой) обсервационного отделения

- •Глава 10

- •10.1. Гестозы (токсикозы беременных)

- •10.2. Кровотечения в первой половине беременности

- •10.3. Кровотечения во второй половине беременности

- •10.4. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •10.5. Заболевания почек и беременность

- •10.6. Анемии и беременность

- •10.7. Патологические роды

- •10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •10.9. Родовой травматизм матери

- •11.1. Структура и организация работы операционного блока

- •11.2. Обязанности операционной сестры

- •11.3. Подготовка к акушерским операциям

- •12.1.2. Общее исследование

- •12.2. Дополнительные (специальные) методы исследования

- •Глава 13

- •13Л. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •13.3. Опухоли женских половых органов

- •13.3.1. Фоновые, предраковые заболевания и опухоли матки

- •13.3.2. Опухоли яичников

- •13.3.3. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •Аномалии развития женских половых органов

- •Аномалии положения женских половых органов

- •13.6. Травмы женских половых органов

- •13.7. Нарушения функций репродуктивной системы

- •13.8. Нейроэндокринные и вирильные синдромы

- •13.9. Эндометриоз

- •13.10. Бесплодный брак

- •14Л. Организация работы отделения консервативных методов лечения гинекологических больных

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •14.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •14.4. Медикаментозная терапия 14.4.1. Противовоспалительная терапия

- •14.4.2. Витаминотерапия

- •14.4.3. Симптоматическая терапия

- •14.4.4. Гормонотерапия

- •14.5. Физиотерапия

- •14.6. Лучевая терапия

- •15.1. Организация работы отделения оперативных методов лечения гинекологических больных

- •15.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •15.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •15.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •15.5. Интенсивная терапия

- •15.6. Основные гинекологические операции

- •15.7. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде

- •Глава 16

- •16.1. Роль медицинской сестры в службе планирования семьи

- •16.2. Современные методы контрацепции

- •16.3. Искусственный аборт и планирование семьи

5.1.2. Период изгнания

Во

втором периоде родов происходит изгнание

плода из матки через родовые пути. Этот

период начинается с момента полного

раскрытия маточного зева и заканчивается

рождением плода. Схватки способствуют

продвижению плода по родовому каналу.

Когда предлежащая часть плода проходит

узкую часть полости малого таза, а

нижний полюс предлежащей части достигает

тазового дна, рефлекторно начинаются

потуги. Неверно отож-

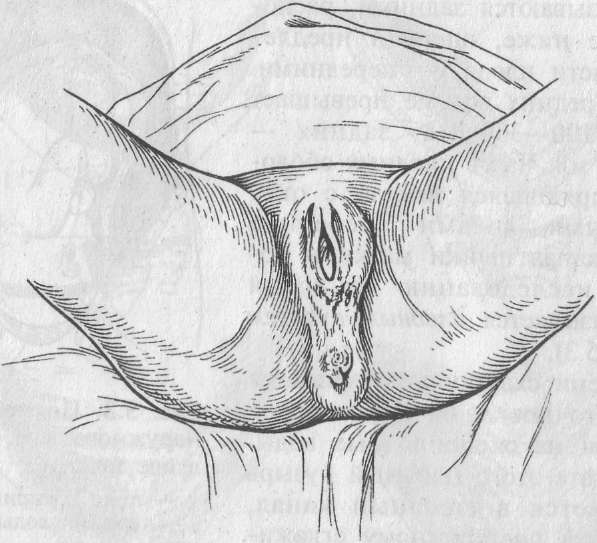

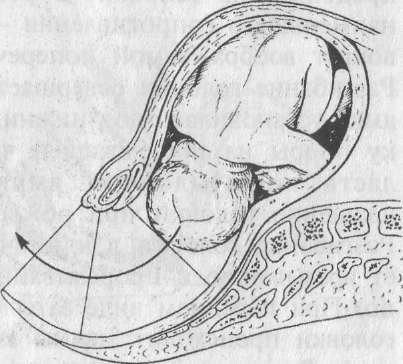

Рис.

5.4.

Врезывание головки плода.

Рис.

5.5.

Прорезывание головки плода.

а

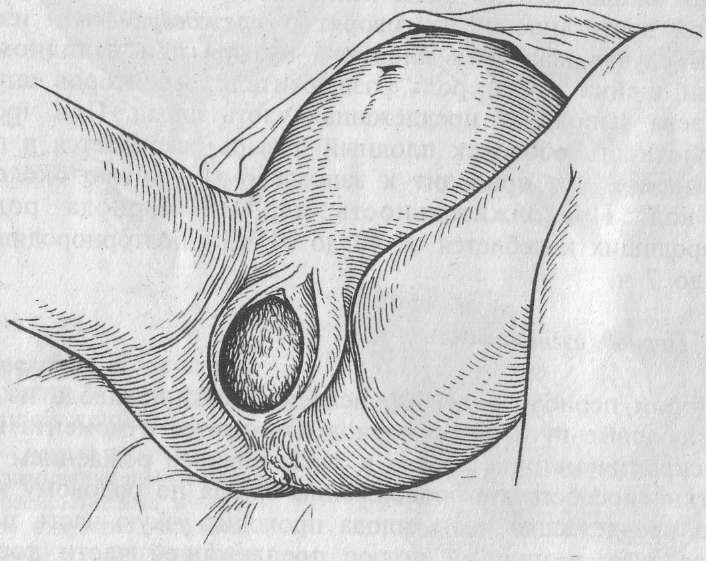

Рис.

5.6.

Первый момент механизма родов.

а — сгибание головки; б — вид со стороны выхода таза (стреловидный шов в поперечном размере таза).

дествлять появление потуг с началом периода изгнания — они появляются в конце этого периода и вместе со схватками способствуют преодолению предлежащей частью плода самой узкой части малого таза.

Период изгнания продолжается у первородящих от 1 до 2 ч, у повторнородящих — от 20 мин до 1 ч.

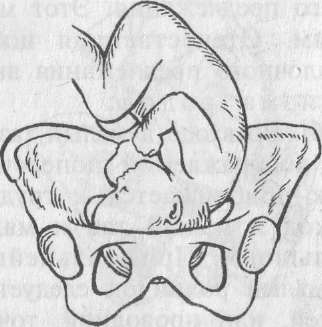

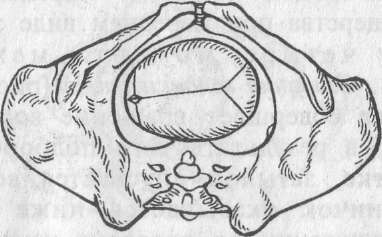

Механизм родов. Совокупность движений, совершаемых плодом при прохождении через родовые пути матери, называется механизмом (биомеханизмом) родов. Рис. 5.7. Продвижение головки по Наиболее часто встречаются проводной оси таза

.

роды при переднем виде затылочного предлежания. Этот механизм родов является нормальным. Отечественная школа акушерства при переднем виде затылочного предлежания выделяет четыре момента механизма родов:

Сгибание головки плода (рис. 5.6). Во входе в малый таз головка совершает вращение вокруг воображаемой поперечной оси, в результате чего подбородок приближается к грудной клетке, затылок опускается во вход в малый таз и малый родничок оказывается ниже большого. При дальнейшем продвижении по родовому каналу малый родничок следует по проводной оси таза, являясь ведущей, или проводной, точкой (рис. 5.7). Проводной называется та точка предлежащей части плода, которая первой опускается во вход малого таза, следует по проводной оси таза и первой показывается в половой щели. Сгибание головки приводит к относительному уменьшению предлежащей части плода.

Внутренний поворот головки. Головка плода, совершая поступательное движение, поворачивается вокруг продольной оси (рис. 5.8). При этом затылок плода поворачивается кпереди, к лонному сочленению, а личико — кзади, к крестцу. Такой поворот головки называется правильной ротацией. Внутренний поворот головки заканчивается на тазовом дне, когда головка устанавливается стреловидным швом в прямом размере выхода малого таза (рис. 5.9). Таким образом, головка при прохождении через плоскости малого таза одновременно совершает поворот на 90°, а стреловидный шов из поперечного, или слегка косого, размера входа в малый таз устанавливается в прямом размере выхода малого таза.

Разгибание головки. Разгибание головки происходит в выходе малого таза. Когда согнутая головка достигает тазового дна, его мышцы и фасции оказывают сопротивление дальнейшему продвижению головки. В результате она отклоняется к месту наименьшего сопротивления — Бульварному кольцу и, вращаясь вокруг воображаемой поперечной оси, разгибается (рис. 5.10). Разгибание головки совершается после того, как подзатылочная ямка установилась под нижним краем лонного сочленения. Точку опоры на предлежащей части плода, в данном случае область подзатылочной ямки, вокруг которой происходит вращение головки при рождении, называют точкой фиксации. Разгибание головки в клиническом течении родов соответствует врезыванию и прорезыванию головки через вульварное кольцо. При переднем виде затылочного предлежания прорезывание головки происходит малым косым размером (9,5 см).