- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерской помощи

- •1.3. Организация стационарной гинекологической помощи

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.5. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.6. Организация специализированной гинекологической помощи

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3

- •3.1. Анатомия женских половых органов

- •1'Ис. 3.2. Внутренние половые органы женщины (вид сзади).

- •3.2. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.3. Физиология женской половой системы

- •3.4. Анатомия женского таза

- •4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Размеры зрелого плода

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины но время беременности

- •4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

- •4.6. Наблюдение и уход за беременной

- •4.7. Гигиена и питание беременной

- •5.1. Клиническое течение родов

- •5.1.1. Период раскрытия

- •— Пояс соприкосновения;

- •— Передние воды; 3 — задние воды.

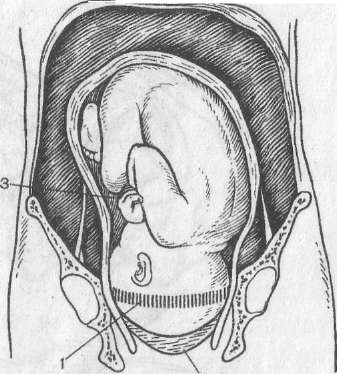

- •5.1.2. Период изгнания

- •Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Личико плода поворачивается в зависимости от позиции к соответствующему бедру матери: при первой позиции — к

- •5.2. Оказание помощи в родах

- •5.2.1. Порядок приема и санитарная обработка роженицы

- •5.2.2. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

- •5.3. Действия акушерки при осмотре родовых путей после родов

- •Глава 6

- •6Л. Обезболивание в первом периоде родов

- •6.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •7.1. Факторы риска развития перинатальной патологии

- •7.2. Влияние факторов окружающей среды на развитие эмбриона и плода

- •7.3. Оценка состояния фетоплацентарной системы. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности

- •7.4. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного

- •7.5. Профилактика перинатальной патологии

- •Организация работы физиологического послеродового отделения

- •Уход за родильницей

- •9.1. Структура и организация работы обсервационного отделения

- •9.2. Послеродовые инфекционные заболевания

- •9.3. Процедуры, выполняемые акушеркой (медицинской сестрой) обсервационного отделения

- •Глава 10

- •10.1. Гестозы (токсикозы беременных)

- •10.2. Кровотечения в первой половине беременности

- •10.3. Кровотечения во второй половине беременности

- •10.4. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •10.5. Заболевания почек и беременность

- •10.6. Анемии и беременность

- •10.7. Патологические роды

- •10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •10.9. Родовой травматизм матери

- •11.1. Структура и организация работы операционного блока

- •11.2. Обязанности операционной сестры

- •11.3. Подготовка к акушерским операциям

- •12.1.2. Общее исследование

- •12.2. Дополнительные (специальные) методы исследования

- •Глава 13

- •13Л. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •13.3. Опухоли женских половых органов

- •13.3.1. Фоновые, предраковые заболевания и опухоли матки

- •13.3.2. Опухоли яичников

- •13.3.3. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •Аномалии развития женских половых органов

- •Аномалии положения женских половых органов

- •13.6. Травмы женских половых органов

- •13.7. Нарушения функций репродуктивной системы

- •13.8. Нейроэндокринные и вирильные синдромы

- •13.9. Эндометриоз

- •13.10. Бесплодный брак

- •14Л. Организация работы отделения консервативных методов лечения гинекологических больных

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •14.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •14.4. Медикаментозная терапия 14.4.1. Противовоспалительная терапия

- •14.4.2. Витаминотерапия

- •14.4.3. Симптоматическая терапия

- •14.4.4. Гормонотерапия

- •14.5. Физиотерапия

- •14.6. Лучевая терапия

- •15.1. Организация работы отделения оперативных методов лечения гинекологических больных

- •15.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •15.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •15.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •15.5. Интенсивная терапия

- •15.6. Основные гинекологические операции

- •15.7. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде

- •Глава 16

- •16.1. Роль медицинской сестры в службе планирования семьи

- •16.2. Современные методы контрацепции

- •16.3. Искусственный аборт и планирование семьи

5.1. Клиническое течение родов

Клиническое течение родов можно разделить на три периода: первый — период раскрытия, второй — период изгнания, третий — последовый период.

5.1.1. Период раскрытия

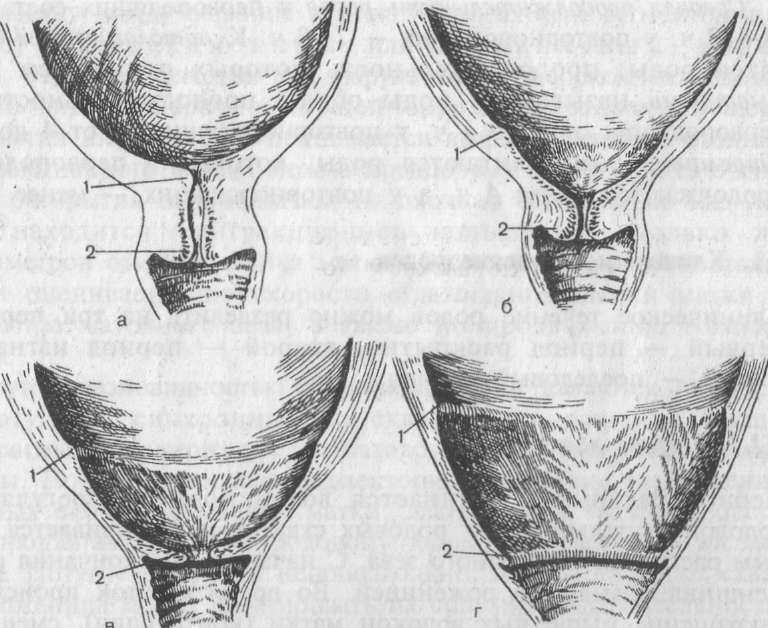

Период раскрытия начинается возникновением регулярной родовой деятельности — родовых схваток и заканчивается полным раскрытием маточного зева. С начала и до окончания родов женщина называется роженицей. Во время схваток происходит сокращение мышечных волокон матки (контракция), смещение их относительно друг друга (ретракция), растяжение (дистракция). Под влиянием родовых схваток постепенно сглаживается шейка матки и раскрывается маточный зев. Этот процесс различен у перво- и повторнородящих женщин. У первородящих вначале сглаживается шейка матки и происходит раскрытие внутреннего маточного зева, а затем раскрытие наружного зева (рис. 5.1). У повторнородящих эти процессы происходят одновременно (рис. 5.2). При полностью сглаженной шейке матки область, соответствующая наружному зеву, называется маточным зевом. Когда наступает полное раскрытие маточного зева, полость матки и влагалище составляют родовой канал. Маточный зев либо не определяется, либо определяется в виде тонкой узкой растяжимой каймы, расположенной вокруг предлежащей части плода. Диаметр маточного зева при полном открытии достигает 10—12 см, при такой степени открытия возможно рождение зрелого плода в период изгнания.

Рис.

5.1.

Период раскрытия у первородящей женщины.

Рис.

5.2. Период раскрытия у повторнородящей

женщины.

а

— начало раскрытия; б — сглаживание

шейки матки и раскрытие зева; в — полное

открытие наружного зева; 1 — внутренний

зев; 2 — наружный зев.

2

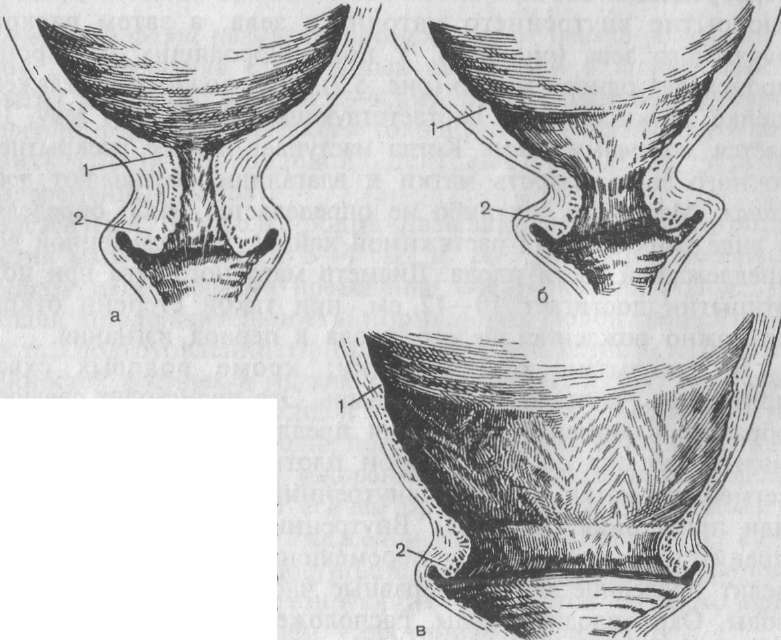

Рис. 5.3. Полное

открытие наружного зева, головка во

входе таза.

гания,

называются задними, расположенные

ниже, впереди предлежащей части

плода, — передними. Объем передних вод

не превышает обычно 200—300 мл, задних —

800—1000 мл. Часть плодных оболочек,

внедряющаяся вместе с околоплодными

водами (передние воды) в канал шейки

матки и доступная исследованию во

время родов, называется

плодным пузырем (см.

рис. 5.3).

— Пояс соприкосновения;

— Передние воды; 3 — задние воды.

Во время схватки увеличивается внутриматочное давление, которое передается на околоплодные воды. В результате этого плодный пузырь вклинивается в шеечный канал, способствуя постепенному сглаживанию шейки матки и раскрытию маточного зева. При полном или почти полном раскрытии маточного зева, на высоте схватки, при максимальном напряжении, плодный пузырь разрывается и изливаются передние воды. Задние воды изливаются обычно вместе с рождением плода. Излитие вод при полном или почти полном раскрытии маточного зева называется своевременным, при неполном раскрытии — ранним.

Если околоплодные воды изливаются до начала регулярной родовой деятельности, то говорят о преждевременном излитии вод. В случае вскрытия плодного пузыря при неполном раскрытии шейки матки роль раздражителя рецепторов внутреннего зева выполняет предлежащая часть плода. При чрезмерной плотности оболочек плодный пузырь разрывается в периоде изгнания, что приводит к запоздалому излитию околоплодных вод. Продолжительность первого периода родов у первородящих колеблется от 10 до 11 ч, у повторнородящих — от 6 до 7 ч.