- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерской помощи

- •1.3. Организация стационарной гинекологической помощи

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.5. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.6. Организация специализированной гинекологической помощи

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3

- •3.1. Анатомия женских половых органов

- •1'Ис. 3.2. Внутренние половые органы женщины (вид сзади).

- •3.2. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.3. Физиология женской половой системы

- •3.4. Анатомия женского таза

- •4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Размеры зрелого плода

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины но время беременности

- •4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

- •4.6. Наблюдение и уход за беременной

- •4.7. Гигиена и питание беременной

- •5.1. Клиническое течение родов

- •5.1.1. Период раскрытия

- •— Пояс соприкосновения;

- •— Передние воды; 3 — задние воды.

- •5.1.2. Период изгнания

- •Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Личико плода поворачивается в зависимости от позиции к соответствующему бедру матери: при первой позиции — к

- •5.2. Оказание помощи в родах

- •5.2.1. Порядок приема и санитарная обработка роженицы

- •5.2.2. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

- •5.3. Действия акушерки при осмотре родовых путей после родов

- •Глава 6

- •6Л. Обезболивание в первом периоде родов

- •6.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •7.1. Факторы риска развития перинатальной патологии

- •7.2. Влияние факторов окружающей среды на развитие эмбриона и плода

- •7.3. Оценка состояния фетоплацентарной системы. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности

- •7.4. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного

- •7.5. Профилактика перинатальной патологии

- •Организация работы физиологического послеродового отделения

- •Уход за родильницей

- •9.1. Структура и организация работы обсервационного отделения

- •9.2. Послеродовые инфекционные заболевания

- •9.3. Процедуры, выполняемые акушеркой (медицинской сестрой) обсервационного отделения

- •Глава 10

- •10.1. Гестозы (токсикозы беременных)

- •10.2. Кровотечения в первой половине беременности

- •10.3. Кровотечения во второй половине беременности

- •10.4. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •10.5. Заболевания почек и беременность

- •10.6. Анемии и беременность

- •10.7. Патологические роды

- •10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •10.9. Родовой травматизм матери

- •11.1. Структура и организация работы операционного блока

- •11.2. Обязанности операционной сестры

- •11.3. Подготовка к акушерским операциям

- •12.1.2. Общее исследование

- •12.2. Дополнительные (специальные) методы исследования

- •Глава 13

- •13Л. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •13.3. Опухоли женских половых органов

- •13.3.1. Фоновые, предраковые заболевания и опухоли матки

- •13.3.2. Опухоли яичников

- •13.3.3. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •Аномалии развития женских половых органов

- •Аномалии положения женских половых органов

- •13.6. Травмы женских половых органов

- •13.7. Нарушения функций репродуктивной системы

- •13.8. Нейроэндокринные и вирильные синдромы

- •13.9. Эндометриоз

- •13.10. Бесплодный брак

- •14Л. Организация работы отделения консервативных методов лечения гинекологических больных

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •14.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •14.4. Медикаментозная терапия 14.4.1. Противовоспалительная терапия

- •14.4.2. Витаминотерапия

- •14.4.3. Симптоматическая терапия

- •14.4.4. Гормонотерапия

- •14.5. Физиотерапия

- •14.6. Лучевая терапия

- •15.1. Организация работы отделения оперативных методов лечения гинекологических больных

- •15.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •15.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •15.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •15.5. Интенсивная терапия

- •15.6. Основные гинекологические операции

- •15.7. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде

- •Глава 16

- •16.1. Роль медицинской сестры в службе планирования семьи

- •16.2. Современные методы контрацепции

- •16.3. Искусственный аборт и планирование семьи

4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

Распознавание беременности проводится на основании данных опроса и объективного исследования. Иногда возникает необходимость в использовании дополнительных методов диагностики беременности.

Все признаки беременности разделяют на предположительные (сомнительные), вероятные и достоверные.

В ранние сроки беременность диагностируется на основании предположительных и вероятных признаков.

К предположительным признакам относятся субъективные ощущения беременной: изменения обоняния, аппетита, извращение вкуса, появление тошноты, а иногда и рвоты по утрам, слабость, недомогание, раздражительность, сонливость.

К вероятным признакам относятся объективные изменения половых органов и молочных желез: задержка менструации, цианоз (синюшность) слизистой оболочки влагалища и шейки матки, изменение величины, формы и консистенции матки, увеличение молочных желез, появление молозива из сосков.

Изменение состояния матки обнаруживается при влагалищном исследовании беременной. В начале беременности матка размягчается и становится шарообразной. Увеличение матки определяется с 5—6-й недели беременности. Консистенция беременной матки мягкая, и размягчение особенно сильно выражено в области ее перешейка. Для беременности также характерна легкая изменяемость консистенции матки: под влиянием механического раздражения (пальпации) она уплотняется и сокращается в размере, а после прекращения исследования она вновь приобретает мягковатую консистенцию. В ранние сроки беременности нередко определяется асимметрия матки за счет выпячивания места имплантации плодного яйца в области одного из углов матки. К концу III месяца беременности дно матки находится на уровне верхнего края симфиза.

В тех случаях, когда диагноз беременности в ранние сроки сомнителен, используются дополнительные методы диагностики (см. далее).

Достоверные, или несомненные, признаки переменности появляются в более поздние сроки и свидетель- ствуют о наличии плода в матке. К ним относятся: пальпация частей плода; шевеление плода, которое определяется врачом, обследующим беременную; выслушивание сердцебиения пло- да или объективная регистрация его сердечной деятельности, рентгенологическое или ультразвуковое изображение плода.

Опрос. Исследование беременной должно начинаться с подробного собирания анамнеза. Опрос производится по определенному плану. Вначале выясняют фамилию, имя, отче- ство, возраст, место работы и профессию, условия труда и быта, вредные привычки, жалобы, наследственность и перенесенные ранее заболевания. Далее фиксируют внимание на характере менструальной, сексуальной, секреторной и репродуктивной функций женского организма. Выясняют начало менструаций и характер менструального цикла, дату последней менструации, начало половой жизни, возраст и здоровье мужа, характер выделений из половых путей, перенесенные гинеко- логические заболевания.

Особенно важной частью опроса является выяснение данных о репродуктивной функции (акушерский анамнез): количество и течение предыдущих беременностей, их исход (роды или аборты), осложнения и оперативные вмешательства при предыдущих родах, послеродовые заболевания, состояние новорожденного (масса тела, рост) и его дальнейшее развитие. Опрос завершается получением подробных данных о течении настоящей беременности.

После окончания опроса приступают к объективному исследованию, которое проводится в строгой последовательности, начиная с общего и заканчивая специальным акушерским исследованием.

Общее исследование. Включает в себя измерение температуры тела, массы тела, роста, артериального давления. Далее проводится оценка телосложения, состояния кожных покровов, видимых слизистых оболочек, молочных желез, формы живота. При нормальном течении беременности и правильном положении плода живот имеет овоидную форму, которая может меняться при многоводии, поперечном положении плода или узком тазе.

После осмотра проводят исследование отдельных органов и систем по общепринятой методике.

Кроме

того, всем беременным производят

неоднократно анализы крови, мочи,

исследуют кровь на групповую и резус-

принадлежность, на RW

(реакция Вассермана — Серодиагностика

сифилиса), ВИЧ-инфекцию, а также

подвергают иссле-

Рис. 4.7. Измерение

поперечных размеров таза. 1

— distantia

spinaru,;

2 — distantia

cristrarum;

3 — distantia

trochanterica.

дованию (берут мазки) выделения из цервикального канала, влагалища, уретры на наличие возбудителей различных заболеваний (методику см. в главе 12).

Специальное акушерское исследование. Это исследование бывает наружным и внутренним. Наружное акушерское исследование производится в положении беременной или роженицы лежа на кушетке. Оно включает исследование таза, измерение и пальпацию живота для определения величины плода, его расположения и состояния. Данные о плоде получаю! лишь во второй половине беременности.

Исследование таза у беременной проводится при первом посещении женской консультации путем осмотра, ощупывания и измерения. Особое значение следует придавать осмотру крестцового ромба. Верхним углом ромба является углубление между остистым отростком V поясничного позвонка и началом среднего крестцового гребня (надкрестцовая ямка). Нижний угол ромба соответствует верхушке крестца, боковые углы — задневерхним остям подвздошных костей. При нормальных размерах и форме таза ромб приближается к квадрату, при неправильном тазе форма и размеры его меняются.

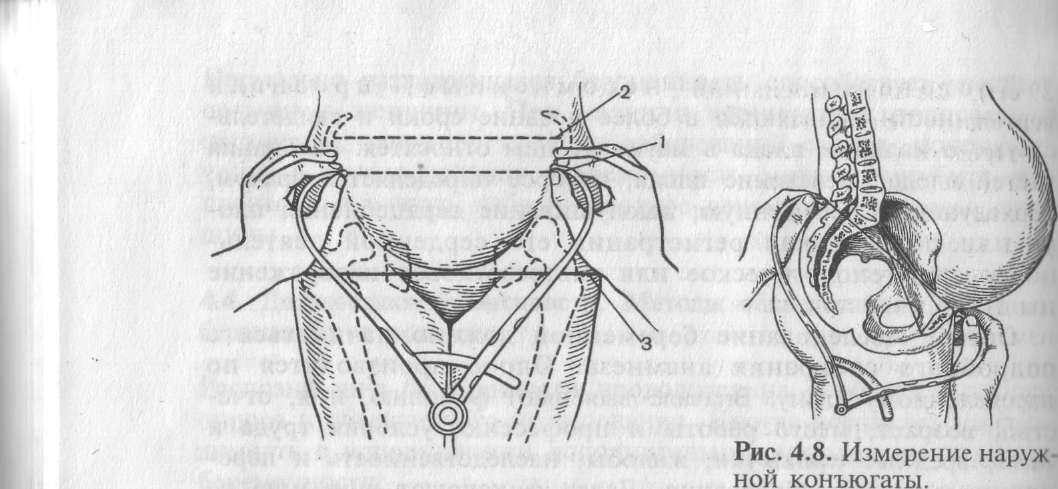

Таз измеряют специальным инструментом — тазомером. С его помощью обычно определяют 4 размера таза: три поперечных (рис. 4.7) и один прямой (рис. 4.8).

К поперечным размерам таза относятся distantia spinarum — расстояние между передневерхними остями подвздошных костей (25—26 см), distantia cristrarum — расстояние между наиболее удаленными точками гребней подвздошных костей (28

—'9 см), distantia trochanterica — расстояние между большими нертелами бедренных костей (30—31 см).

Прямой размер таза — conjugata externa — наружная конъюгата (см. рис. 4.8) представляет собой расстояние от середины верхнего края симфиза до надкрестцовой ямки, т.е. верхнего угла крестцового ромба (20—21 см).

Поперечные размеры таза определяют в положении женщины на спине, при вытянутых и сдвинутых вместе ногах. Для измерения прямого размера таза женщина должна лечь на бок, спиной к обследующему, нижнюю ногу согнуть в колене и привести к животу, а верхнюю выпрямить.

Помимо перечисленных размеров таза, при необходимости проводят еще некоторые измерения как большого (боковая конъюгата и др.), так и малого (прямой и поперечный размеры плоскости выхода) таза.

По наружным размерам таза можно судить о размерах малого таза, которые непосредственному измерению недоступны. Размер истинной конъюгаты у женщин с нормальным телосложением определяется путем вычитания из длины наружной конъюгаты 9 см (толщина костей и мягких тканей). О толщине костей можно судить по окружности лучезапястного сустава беременной (индекс Соловьева), которая измеряется сантиметровой лентой и составляет в среднем 14—15 см. Чем тоньше кости, т.е. чем меньше индекс, тем больше емкость таза. Если индекс больше, то кости таза массивнее и размеры его полости меньше.

Более точно истинную конъюгату можно определить по диагональной конъюгате. Для этого из размера диагональной конъюгаты вычитают 1,5—2 см. Наиболее правильное представление о емкости малого таза дает рентгенологический метод исследования (рентгенопельвиметрия).

После измерения таза определяют высоту стояния дна матки и окружность живота. Эти данные имеют значение для выяснения срока беременности и предполагаемой массы плода.

Окружность живота измеряют сантиметровой лентой на уровне пупка в положении беременной лежа на спине. Для измерения высоты стояния дна матки над лоном конец сантиметровой ленты прижимают правой рукой к середине верхнего края симфиза, а левой рукой натягивают ленту по поверхности живота до дна матки.

Определение расположения плода в матке. Производится путем выяснения его положения, членорасположения, предлежания, позиции и ее вида.

Положение плода — отношение его продольной оси к продольной оси матки. Различают продольное, поперечное и косое положение плода. У 99,5 % беременных плод расположен продольно

.

Рис.

4.9.

Первый прием наруж-

Рис. 4.10.

Второй прием наружного акушерского

исследования. ного акушерского

исследования.

Членорасположение плода — это отношение его конечностей и головки к туловищу. При нормальном сгибательном типе членорасположения плод имеет форму овоида, когда головка согнута и конечности приведены к туловищу.

Предлежание плода — отношение крупной части плода ко входу в малый таз. При продольном положении плода различают головное предлежание, когда ко входу в таз обращена головка, и тазовое предлежание, при котором ко входу в таз обращен тазовый конец плода.

Позиция плода — отношение его спинки к левой (первая позиция) или правой (вторая позиция) стороне матки.

Вид позиции — отношение спинки плода к передней (передний) или задней (задний вид) стенке матки.

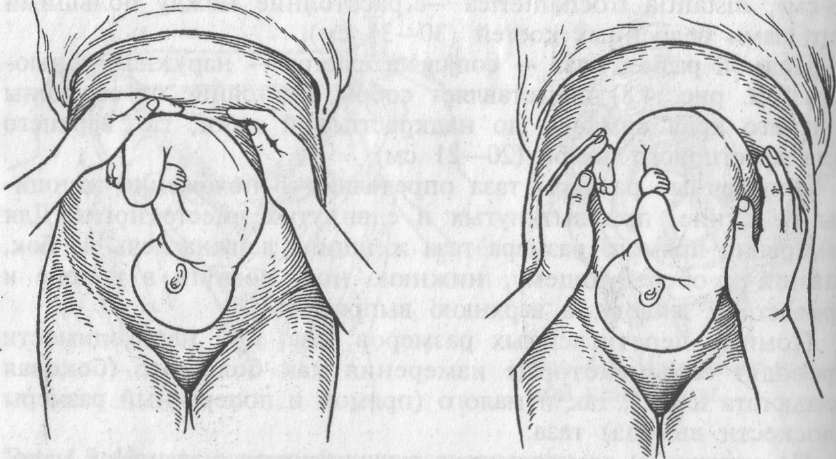

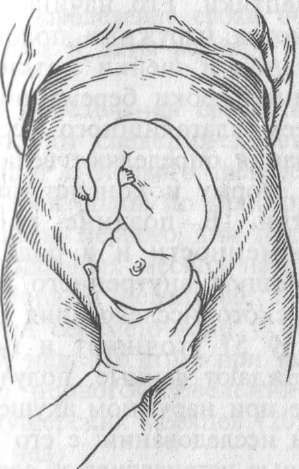

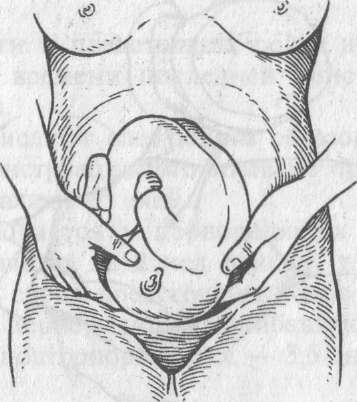

При пальпации живота беременной применяют последовательно 4 приема наружного акушерского исследования.

Первый прием позволяет определить высоту стояния дна матки и ту часть плода, которая находится в дне матки (рис. 4.9). Для этого ладони обеих рук располагают на дне матки, пальцы рук сближают и осторожным надавливанием вниз определяют уровень дна матки и часть плода в ней.

Второй прием служит для определения позиции плода и ее вида (рис. 4.10). Обе руки располагают на боковых поверхностях матки и пальпацию частей плода производят поочередно то одной, то другой рукой. При продольном положении плода с одной стороны прощупывается спинка, а с противоположной — мелкие части его — ручки и ножки.

Гис.

4.11.

Третий прием наружного акушерского

исследования.

Рис.

4.12.

Четвертый прием наружного акушерского

исследования.

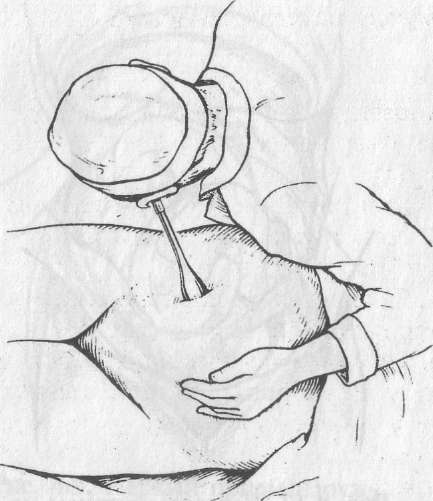

Четвертый прием дополняет третий и уточняет уровень стояния предлежащей части (рис. 4.12). Исследующий становится лицом к ногам беременной и, углубляя пальцы над симфи- зом, устанавливает отношение предлежащей части ко входу в малый таз: над входом, во входе в малый таз или в полости малого таза.

Информацию о состоянии плода при наружном акушерском исследовании получают путем аускультации (выслушивания) его сердечных тонов акушерским стетоскопом (рис. 4.13). Сердцебиение плода прослушивается в той стороне живота, куда обращена его спинка, ближе к головке. Частота сердечных гонов в среднем 120—140 в минуту. В настоящее время используются объективные методы регистрации сердцебиения плода и его изменений в ответ на шевеление или схватки (см. главу 7).

После

проведения наружного акушерского

исследования выполняют внутреннее

(влагалищное) акушерское исследование.

Оно проводится в положении женщины на

гинекологическом кресле с соблюдением

правил асептики и ан-

характер предлежащей части плода, высоту ее стояния.

При исследовании беременной или роженицы иногда возни кает необходимость в применении дополнительных ме тодов исследования. Так, с целью диагностики ран них сроков беременности используется определение в сыворотке крови или в моче хориалъного гонадотропина (ХГ) или его р-субъединицы (р-ХГ). Экскреция хориального гонадотропина нарастает с наступлением беременности и достигает максималь ной величины к 8—9-й неделе. Существует много способоп обнаружения ХГ, из которых наиболее точным является радиоиммунологический. С помощью этого метода можно определить беременность уже через 5—7 дней после зачатия Иммуноферментные экспресс-методы выявления ХГ позволяют диагностировать беременность через 1—2 нед после зачатия. Ис пользуется также серологический метод диагностики берс менности, основанный на реакции между ХГ, содержащимся н моче женщины, и специально приготовленной антисывороткой В настоящее время имеются различные тест-системы для быстрого определения ранних сроков беременности, которые могут использовать сами женщины.

Информативным методом диагностики беременности с самых ранних сроков является ультразвуковое исследование. Оценка со стояния плода и плаценты во время беременности и родом проводится с использованием современных методов диагности ки, изложенных в главе 7

.

1.5. Определение срока беременности, начала дородового <>гнуска и даты родов

1ля определения срока беременности и предстоящих родов ис- пользуют сведения из анамнеза о времени последней менструации и первого шевеления плода.

Срок родов по менструации вычисляют следующим образом:

и даты первого дня последней менструации отсчитывают три | ииендарных месяца назад и прибавляют 7 дней.

Первое шевеление плода наблюдается у первородящих с 'О нед беременности, у повторнородящих на 2 нед раньше, т.е.

18 нед. Поэтому при вычислении срока предстоящих родов к пгге первого шевеления плода у первородящих прибавляют ' акушерских месяцев (20 нед) и у повторнородящих — 5,5 мес (22 нед).

Наибольшее значение для правильного установления срока беременности и даты родов имеют данные объективного акушерского обследования беременной.

В первые 3 мес срок беременности устанавливают по величине матки, определяемой при влагалищном исследовании. Эти данные являются наиболее точными, поэтому особенно важное шачение придается ранней (в первые 3 мес беременности) явке женщины в женскую консультацию. Начиная с IV месяца матка выходит за пределы малого таза, и о сроке беременности еудят по высоте стояния ее дна над лонным сочленением, окружности живота и размерам плода. В конце IV акушерского месяца (16 нед) дно матки находится на середине расстояния между лоном и пупком, т.е. на 6—7 см над лоном.

К концу V месяца (20 нед) дно матки поднимается выше лона на 12—13 см, находясь несколько ниже пупка.

В конце VI акушерского месяца (24 нед) дно матки находится на уровне пупка (20—24 см над лоном).

В конце VII месяца (28 нед) дно матки стоит на 2—3 пальца выше пупка (24—28 см над лоном).

В конце VIII месяца (32 нед) дно матки определяется посередине между пупком и мечевидным отростком (28—30 см над лоном).

К концу IX месяца (36 нед) дно матки постепенно поднимается до наивысшего уровня стояния — мечевидного отростка и реберных дуг (32—34 см).

К концу X месяца (40 нед) дно матки опускается до середины расстояния между пупком и мечевидным отростком (28—32 см). Головка плода у первородящих прижимается ко входу в малый таз.

До IX акушерского месяца постепенно сглаживается пупок но мере роста матки, на X месяце пупок выпячивается.

Для суждения о сроке беременности во второй ее половине, помимо высоты стояния дна матки над лоном, обычно измеряют окружность живота сантиметровой лентой на уровне пупка. На VIII месяце окружность живота равняется 80—85 см, а в конце беременности, т.е. к X месяцу, — 95—100 см.

На высоту стояния дна матки и окружность живота оказывает влияние множество факторов. Помимо срока беременности, имеют значение рост женщины, количество околоплодных вод, величина и положение плода, многоплодие и др. Поэтому определение срока беременности и даты родов должно производиться по совокупности всех данных — анамнеза и объективного исследования. Дополнительную информацию для уточнения поздних сроков беременности дает измерение массы, длины плода и его головки.

Измерение длины плода производят тазомером. Одну пуговку его помещают на нижний полюс головки, другую - на дно матки, где чаще всего находятся ягодицы плода. Полученную величину умножают на 2, и из полученного числа вы читают 3—5 см в зависимости от толщины брюшной стенки. Установив таким путем длину плода, делят это число на 5 и получают срок беременности.

Измерение головки плода производится также тазомером, пуговки которого располагают на наиболее удаленных участках головки, соответствующих области затылка и лба. При доношенной беременности лобно-затылочный размер головки равен 12 см.

Предполагаемую массу плода можно определить различными методами. Наиболее простой является формула Жорданиа: масса плода в граммах равна произведению окружности живота в сантиметрах на высоту стояния дна матки в сантиметрах.

Более точно размеры плода и срок беременности можно установить при ультразвуковом исследовании.

Определение срока родов по дате ухода в дородовый отпуск состоит в том, что к этой дате (30 нед беременности) прибавляют 10 нед.

С целью наиболее быстрого подсчета как срока беременности, так и даты родов используются специальные акушерские календари.

В том случае, если все полученные данные о сроке родов не являются противоречивыми, дата родов определяется достаточ но точно. Однако вероятность ошибки всегда имеется, поскольку дата своевременных родов является индивидуальной для каждой женщины (от 38 до 42 нед).

В соответствии с законодательством в нашей стране всем работающим женщинам независимо от стажа работы пре-

I,оставляется отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 дней (70 дней до родов и 70 дней после родов). При патологических родах или рождении двух и более детей отпуск после родов увеличивается. Определение срока дородового отпуска, т.е. установления 30-недельной беременности, производится на основании учета всех данных анамнеза и объективного исследования.

Объективными показателями этого срока беременности являются следующие данные: высота стояния дна матки над лоном — 29—31 см (при росте до 160 см, массе тела до 58 кг — 27—30 см, при выраженном развитии подкожного жирового слоя — 30—32 см); окружность живота, измеренная на уровне пупка, колеблется от 95 до 103 см. Лобно-затылочный размер головки плода, измеренный тазомером, равен 10—11 см.

При расхождении полученных анамнестических и объектив- пых данных следует провести ультразвуковое исследование и уточнить диагноз срока беременности по совокупности нескольких параметров. В сомнительных случаях тридцатинедельный срок беременности устанавливается комиссией из трех акушеров-ги- пекологов.