- •1.1. Организация поликлинической акушерско-гинекологической помощи

- •1.2. Организация стационарной акушерской помощи

- •1.3. Организация стационарной гинекологической помощи

- •1.4. Организация акушерско-гинекологической помощи женщинам, работающим на промышленных предприятиях

- •1.5. Организация акушерско-гинекологической помощи в сельской местности

- •1.6. Организация специализированной гинекологической помощи

- •2.1. Источники инфекционных заболеваний

- •2.2. Профилактика инфекционных заболеваний

- •Глава 3

- •3.1. Анатомия женских половых органов

- •1'Ис. 3.2. Внутренние половые органы женщины (вид сзади).

- •3.2. Связочный аппарат половых органов и клетчатка малого таза

- •3.3. Физиология женской половой системы

- •3.4. Анатомия женского таза

- •4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

- •4.2. Признаки зрелости плода. Размеры зрелого плода

- •4.3. Физиологические изменения в организме женщины но время беременности

- •4.4. Диагностика беременности. Методы обследования беременных и рожениц

- •4.6. Наблюдение и уход за беременной

- •4.7. Гигиена и питание беременной

- •5.1. Клиническое течение родов

- •5.1.1. Период раскрытия

- •— Пояс соприкосновения;

- •— Передние воды; 3 — задние воды.

- •5.1.2. Период изгнания

- •Внутренний поворот туловища и наружный поворот головки. Личико плода поворачивается в зависимости от позиции к соответствующему бедру матери: при первой позиции — к

- •5.2. Оказание помощи в родах

- •5.2.1. Порядок приема и санитарная обработка роженицы

- •5.2.2. Наблюдение и уход за роженицей в периоде раскрытия

- •5.2.3. Наблюдение и помощь роженице в периоде изгнания

- •5.3. Действия акушерки при осмотре родовых путей после родов

- •Глава 6

- •6Л. Обезболивание в первом периоде родов

- •6.2. Обезболивание при акушерских операциях

- •7.1. Факторы риска развития перинатальной патологии

- •7.2. Влияние факторов окружающей среды на развитие эмбриона и плода

- •7.3. Оценка состояния фетоплацентарной системы. Диагностика и лечение плацентарной недостаточности

- •7.4. Гипоксия плода и асфиксия новорожденного

- •7.5. Профилактика перинатальной патологии

- •Организация работы физиологического послеродового отделения

- •Уход за родильницей

- •9.1. Структура и организация работы обсервационного отделения

- •9.2. Послеродовые инфекционные заболевания

- •9.3. Процедуры, выполняемые акушеркой (медицинской сестрой) обсервационного отделения

- •Глава 10

- •10.1. Гестозы (токсикозы беременных)

- •10.2. Кровотечения в первой половине беременности

- •10.3. Кровотечения во второй половине беременности

- •10.4. Заболевания сердечно-сосудистой системы и беременность

- •10.5. Заболевания почек и беременность

- •10.6. Анемии и беременность

- •10.7. Патологические роды

- •10.8. Кровотечения в последовом и раннем послеродовом периодах

- •10.9. Родовой травматизм матери

- •11.1. Структура и организация работы операционного блока

- •11.2. Обязанности операционной сестры

- •11.3. Подготовка к акушерским операциям

- •12.1.2. Общее исследование

- •12.2. Дополнительные (специальные) методы исследования

- •Глава 13

- •13Л. Воспалительные заболевания женских половых органов

- •13.3. Опухоли женских половых органов

- •13.3.1. Фоновые, предраковые заболевания и опухоли матки

- •13.3.2. Опухоли яичников

- •13.3.3. Профилактика злокачественных новообразований женских половых органов

- •Аномалии развития женских половых органов

- •Аномалии положения женских половых органов

- •13.6. Травмы женских половых органов

- •13.7. Нарушения функций репродуктивной системы

- •13.8. Нейроэндокринные и вирильные синдромы

- •13.9. Эндометриоз

- •13.10. Бесплодный брак

- •14Л. Организация работы отделения консервативных методов лечения гинекологических больных

- •14.2. Задачи медицинской сестры отделения консервативной гинекологии

- •14.3. Техника выполнения основных лечебных процедур

- •14.4. Медикаментозная терапия 14.4.1. Противовоспалительная терапия

- •14.4.2. Витаминотерапия

- •14.4.3. Симптоматическая терапия

- •14.4.4. Гормонотерапия

- •14.5. Физиотерапия

- •14.6. Лучевая терапия

- •15.1. Организация работы отделения оперативных методов лечения гинекологических больных

- •15.2. Задачи медицинской сестры отделения оперативной гинекологии

- •15.3. Подготовка больных к гинекологическим операциям

- •15.4. Обезболивание при гинекологических операциях

- •15.5. Интенсивная терапия

- •15.6. Основные гинекологические операции

- •15.7. Уход за гинекологическими больными в послеоперационном периоде

- •Глава 16

- •16.1. Роль медицинской сестры в службе планирования семьи

- •16.2. Современные методы контрацепции

- •16.3. Искусственный аборт и планирование семьи

4Л. Оплодотворение и развитие плодного яйца

Сущность

процесса оплодотворения заключается

в слиянии женской и мужской половых

клеток. Оплодотворению предшествуют

сложные процессы созревания яйцеклетки

(оогенез) и сперматозоида (сперматогенез).

Зрелая яйцеклетка состоит из

протоплазмы и ядра. Поверхность ее

покрыта блестящей прозрачной оболочкой.

После выхода яйцеклетки из фолликула

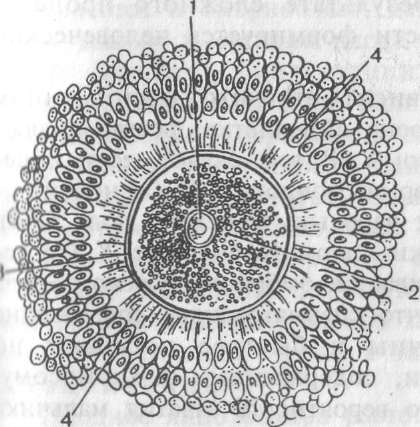

Рис. 4.2. Сперматозоиды. <

Рис. 4.1. Яйцеклетка, окруженная лучистым венцом.

1 — ядро; 2 — протоплазма; 3 — блестящая оболочка; 4 — лучистый венец.она покрыта многорядным эпителием, т.е. гранулезными клетками, образующими лучистый венец (рис. 4.1). Зрелый сперматозоид состоит из головки, шейки и хвостика (рис. 4.2). Головка содержит наиболее важную часть половой клетки — ядро, несущее наследственные признаки отца. Благодаря хвостику сперматозоиды активно передвигаются со скоростью 2— 3 мм в минуту.

В отличие от сперматозоидов яйцеклетка самостоятельной подвижностью не обладает. Зрелая яйцеклетка выходит из фолликула в брюшную полость в середине менструального цикла в момент овуляции и попадает в маточную трубу благодаря ее присасывающим перистальтическим движениям и мерцанию ресничек эпителия. Период овуляции и первые 12—24 ч после нее являются наиболее благоприятными для оплодотворения. Гели оплодотворения не произошло, то в последующие дни происходят регресс и гибель яйцеклетки.

При половом сношении во влагалище женщины попадает сперма (семенная жидкость) в количестве 5—6 мл. Во влагалище часть сперматозоидов погибает под действием кислой среды. Наиболее жизнеспособные из них проникают через шеечный канал в щелочную среду полости матки и через 1,5—2 ч после полового сношения достигают маточных труб, где встречаются с яйцеклеткой.

Оплодотворение происходит в ампулярном отделе маточной трубы. К зрелой яйцеклетке устремляется множество сперматозоидов, однако через блестящую оболочку проникает лишь один из них, ядро которого сливается с ядром яйцеклетки. С момента слияния половых клеток начинается беременность. Образуется одноклеточный зародыш, качественно новая клет

-

ка — зигота, из которой в результате сложного процесса развития за 40 нед беременности формируется человеческий организм.

Пол будущего ребенка зависит от того, каким типом сперматозоида была оплодотворена яйцеклетка, всегда являю щаяся носительницей Х-хромосомы. В том случае, если яйцеклетка была оплодотворена сперматозоидом с X (женской) — половой хромосомой, возникает зародыш женского пола (XX) При оплодотворении яйцеклетки сперматозоидом с У (мужской) половой хромосомой развивается эмбрион мужского пола (ХУ). Имеются данные о том, что сперматозоиды, содержащие У-хромосому, менее долговечны и быстрее погибают по сравнению со сперматозоидами, содержащими Х-хромосому. Очевидно этим объясняется, что вероятность зачатия мальчика становится больше, если оплодотворяющий половой акт произошел во время овуляции. В том случае, если половое сношение было за несколько дней до овуляции, то имеется больше шансов оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами, содержащими Х-хромосому, т.е. возникает наибольшая вероятность рождения девочки.

Оплодотворенная яйцеклетка, продвигаясь по маточной трубе, подвергается дроблению, проходит стадии бластулы, морулы, бластоцисты и на 5—6-й день от момента оплодотворения достигает полости матки. К этому моменту зародыш — эмбриобласт — снаружи покрыт слоем особых клеток — трофобластом, который обеспечивает питание и имплантацию (внедрение) его в слизистую оболочку матки, называемую во время беременности децидуальной. Трофобласт выделяет ферменты, растворяющие слизистую оболочку матки, что облегчает погружение оплодотворенной яйцеклетки в ее толщу.

Имплантация происходит в среднем на 7-е сутки после оплодотворения (21—22-й день менструального цикла). В процессе имплантации возникает разрастание трофобласта с формированием из него ворсистой оболочки — хориона, дающего отростки (ворсинки). Эти ворсины разрушают мелкие сосуды эндометрия, в результате чего кровь из них изливается и образует кровяные озера — лакуны. Ворсины хориона вначале не имеют сосудов (первичные ворсины). Появление первичных ворсин совпадает по времени с первой отсутствующей менструацией. Вскоре в первичные ворсины врастает соединительная ткань, и ворсины превращаются во вторичные. На 3-й неделе происходит процесс васкуляризации хориона: в его ворсины врастают сосуды зародыша (третичные ворсины). Это обеспечивает более интенсивный обмен веществ между зародышем и организмом матери. Одновременно с трофобластом

развивается и эмбриобласт, дающий начало амниону, а также всем тканям и органам плода.

В момент имплантации трофобласт уже способен декретировать небольшое количество специфического гормона беременности — хориального гонадотропина. Этот гормон дает информацию к перестройке жизнедеятельности всего организма женщины, способствует сохранению функции желтого тела (временности в яичнике, и на его определении в крови и моче основана диагностика ранних сроков беременности.

После завершения имплантации в развитии зародыша начинается ответственный период закладки основных органов и систем — органогенез, а также формирование плаценты — плацентация.

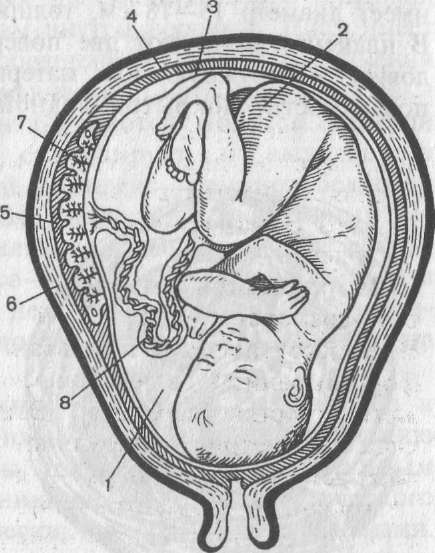

Рис.

4.3.

Плодное яйцо в матке в конце беременности.

1

— околоплодные воды; 2 — плод; 3 — водная

оболочка (амнион); 4 — ворсистая

оболочка (хорион); 5 — децидуальная

оболочка; 6 — стенка матки; 7 — плацента;

8 — пуповина.

Уже к 6-й неделе беременности происходит формирование плаценты из трофобласта, вскоре после чего начинается продукция гормонов развивающейся плацентой. С установлением ма- точно-плацентарного и пло- дово-плацентарного кровообращения к концу I триместра беременности период плацентации заканчивается.

К 12—14-й неделе беременности практически завершается формирование основных органов плода — органогенез. Самой поздней является дифференцировка

наружных половых органов у плодов обоего пола. Таким образом, к этому времени достаточно хорошо сформирована плацента, заложены все органы и системы плода. Плод окружен околоплодными водами и тремя оболочками (рис. 4.3), две из которых являются плодовыми (амнион и хорион) и одна — материнской (децидуальная).

Плод с плацентой соединяет шнуровидное образование — пуповина (пупочный канатик), в которой проходят две артерии и одна вена. По артериям течет венозная кровь от плода к плаценте, по вене к плоду поступает артериальная кровь. Сосуды пуповины окружены студенистой соединительной тканью (вартонов студень). При доношенной беременности длина пуповины составляет 50—55 см, диаметр — 1—1,5 см (в плодовом отделе — до 2—2,5 см). Общий кровоток в системе сосудов пуповины достигает 500 мл/мин.

После 12—14-й недели беременности начинается плодный (фетальный) период внутриутробного развития, который продолжается до окончания беременности и характеризуется дальнейшим развитием плода и созреванием плаценты.

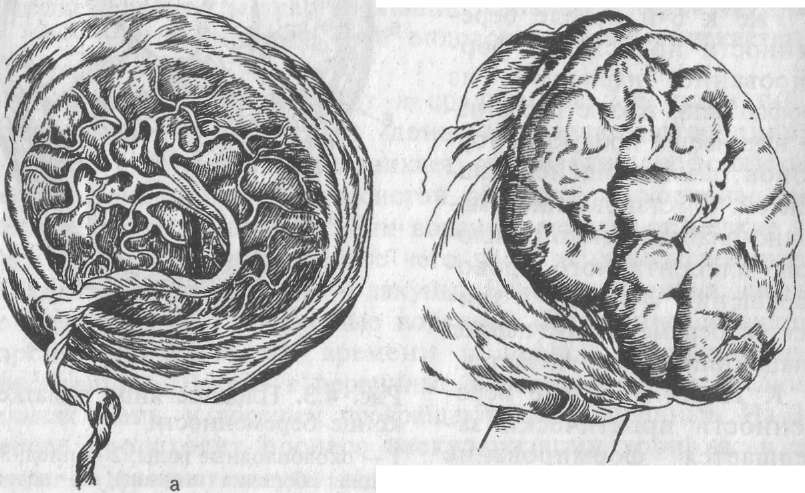

Снабжение плода необходимыми питательными веществами, кислородом и удаление продуктов обмена осуществляются через плаценту, или детское место. К концу беременности плацента имеет диаметр 15—18 см, толщину 2—3 см и массу 500—600 г. В плаценте различают две поверхности: внутреннюю, или плодовую, и наружную, или материнскую (рис. 4.4). На плодовой поверхности, покрытой водной оболочкой, проходят сосуды,

Рис. 4.4. Плацента.

а

— плодовая поверхность; б — материнская

поверхность. 72

радиально расходящиеся от пуповины. Основной структурно- функциональной единицей плаценты является котиледон — долька плаценты. Каждая долька образована стволовой ворсиной и отходящими от нее ветвями. Таких долек насчитывается от 40 но 70. Плацента человека в отличие от плаценты многих живот- ных относится к одному из самых совершенных типов развития — гемохориальному. Гемохориальный тип плацентации предполагает, что ворсины хориона, прикрепляясь к слизистой оболочке матки, расплавляют стенки проходящих в ней сосудов. Кровь из материнских сосудов изливается в межворсинчатые пространства, образуя лакуны. Большинство ворсин как бы свободно плавает в лакунарной крови межворсинчатого пространства и лишь некоторые из них срастаются с материнскими тканями («якорные» ворсины).

Оболочки плода (амнион и хорион) вместе с плацентой и пуповиной составляют послед.

Из материнской крови, циркулирующей в межворсинчатых пространствах, через стенку ворсин в их кровеносные сосуды проникают питательные вещества и кислород. Далее по сосудам кровь собирается в пупочную вену и поступает к плоду. В обратном направлении из крови плода в кровь матери поступают продукты обмена, подлежащие удалению.

Материнская кровь в лакунах не смешивается с плодовой кровью, протекающей по сосудам внутри ворсины. Плод имеет самостоятельную систему кровообращения. Помимо выполнения дыхательной, транспортной, трофической, метаболической, выделительной функций, плацента является мощной железой внутренней секреции. Она синтезирует и выделяет в материнский кровоток сложный комплекс гормонов белковой и стероидной природы, а также биологически активных веществ, необходимых для правильного развития беременности. В настоящее время известно, что изменение уровня гормонов в организме беременной связано не только с функцией плаценты, но и с продукцией их плодом, составляющими единую фетоплацентарную систему.

Плацента не только объединяет в единую систему, но и разделяет организмы матери и плода. Она выполняет функцию иммунобиологической защиты плода, являясь иммунным барьером и предотвращая возникновение иммунологического конфликта между двумя генетически чужеродными организмами.

Плацента способна задерживать переход к плоду токсичных продуктов обмена матери. Она также защищает организм плода от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды (микроорганизмы, лекарственные препараты, химические вещества и др.), попавших в организм матери. В этом заключается барьерная, или защитная, функция плаценты. Однако защита плода осуществляется плацентой в ограниченных пределах. Так, через плаценту относительно легко проходят наркотики, алкоголь, никотин, ртуть, мышьяк, некоторые лекарственные препараты, например антибиотики тетрациклинового ряда, возбудители внутриутробных инфекций — вирусы краснухи, гени- тального герпеса и др.

Необходимой средой обитания плода являются околоплодные воды. Они образуются в результате секреции эпителием амниона, транссудации из крови матери, деятельности почек и легких плода. Являясь биологически активной окружающей средой, состав которой зависит от срока беременности, они обеспечивают гомеостаз плода. К концу беременности накапливается примерно 1 — 1,5 л околоплодных вод. Они защищают организм плода от внешних воздействий, препятствуют сращению кожи плода с амнионом, предохраняют пуповину от сдавления, являются питательной средой для плода. В водах содержатся белки, липиды, углеводы, витамины, гормоны, ферменты, иммуноглобулины, минеральные и другие вещества. В околоплодные воды плодом выделяются моча и альвеолярный секрет из дыхательных путей. Воды постоянно обновляются: в среднем за 3—6 ч замещается все количество вод. Полный обмен растворенных в них веществ происходит за 5 сут. Околоплодные воды частично выводятся через организм плода и в последующем через плаценту. Основное же их количество удаляется из амниотической полости параплацентарным путем, т.е. через плодные оболочки. Воды подвергаются значительным изменениям в связи с состоянием матери и плода.