- •А.А.Светашков, к.Н.Цукублина сопротивление материалов

- •Оглавление

- •Лекция 1. Введение

- •1.1 Наука о сопротивлении материалов

- •1.2 Модель объекта исследования

- •1.3 Схематизация геометрии объекта расчёта (модели формы)

- •1.4 Допущения о характере деформации

- •1.5 Классификация внешних сил

- •1.6 Внутренние усилия. Виды нагружений

- •1.7 Напряжения

- •1.8 Перемещения и деформации

- •Лекция 2. Растяжение, сжатие

- •2.1 Определение внутренних усилий

- •2.2 Напряжение в поперечном сечении растянутого стержня

- •2.3 Деформации и перемещения при растяжении, сжатии

- •2.4 Связь между напряжением и деформацией

- •2.5 Учёт влияния собственного веса

- •2.6 Расчёт статически неопределимых систем

- •2.7. Испытание на растяжение. Определение характеристик прочности

- •2.8 Определение допускаемых напряжений

- •2.9 Определение характеристик пластичности

- •Лекция3. Сдвиг, срез, смятие

- •3.1 Напряжения и деформации

- •3.2 Практические расчеты на срез и смятие

- •Лекция 4. Геометрические характеристики плоских сечений

- •4.1 Виды геометрических характеристик

- •4.2 Общие свойства геометрических характеристик

- •4.3 Моменты инерции простейших геометрических фигур

- •4.4 Моменты сопротивления

- •Моменты сопротивления простейших сечений

- •4.5 Зависимость между моментами инерции относительно параллельных осей, одна их которых центральная

- •4.6 Главные оси и главные моменты инерции сечения

- •Лекция 5. Кручение

- •5.1 Распределение касательных напряжений при кручении

- •5.2 Связь между касательным напряжением и внутренним крутящим моментом

- •5.3 Условие прочности при кручении

- •5.4 Построение эпюр угловых перемещений при кручении

- •5.5 Условие жесткости при кручении

- •Лекция 6. Изгиб

- •6.1 Классификация нагрузок, производящих изгиб

- •6.2 Понятие об изгибающем моменте и перерезывающей силе

- •6.3 Правило знаков для q, m

- •6.4 Зависимость между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью погонной нагрузки (теоремы Журавского)

- •6.5 Нормальные напряжения при чистом изгибе

- •6.6 Связь между нормальным напряжением и изгибающим моментом

- •6.7 Условие прочности при изгибе

- •6.8 Определение касательных напряжений

- •6.9 Деформации и перемещения при изгибе

- •6.10 Метод начальных параметров

- •6.11 Условие жесткости при изгибе

- •Лекция 7. Теория напряженного состояния

- •7.1 Исследование напряженного состояния при растяжении

- •7.2 Плоское напряженное состояние

- •7.3 Деформации при объемном напряженном состоянии. Обобщенный закон Гука

- •7.4 Потенциальная энергия упругой деформации

- •7.5 Проверка прочности в общем случае сложного напряженного состояния. Теории прочности

- •Лекция 8. Действие динамических нагрузок

- •8.1 Равноускоренное движение

- •8.2 Определение перемещений и напряжений при ударе

- •8.3 Колебания упругих систем

- •8.4 Собственные колебания без затухания

- •8.5 Собственные колебания с затуханием

- •8.6 Вынужденные колебания. Резонанс

- •Лекция 9. Продольный изгиб (устойчивость сжатых стержней)

- •9.1 Задача Эйлера определения критической силы

- •9.2 Влияние способов закрепления стержня

- •9.3 Предел применимости формулы Эйлера

- •9.4 Практическая формула расчета на устойчивость

- •9.5 Рациональные формы сечений

- •Сопротивление материалов

2.7. Испытание на растяжение. Определение характеристик прочности

Рассмотрим испытание на растяжение пластичных и хрупких материалов, так как с помощью таких испытаний определяются наиболее важные механические характеристики материалов.

Д ля

испытания изготавливают образцы круглого

( рис. 2.10,а) или прямоугольного ( рис.

2.10,б) поперечного сечения. Концевые

части образцов имеют головки для

закрепления в захватах испытательной

машины (рис.2. 10).

ля

испытания изготавливают образцы круглого

( рис. 2.10,а) или прямоугольного ( рис.

2.10,б) поперечного сечения. Концевые

части образцов имеют головки для

закрепления в захватах испытательной

машины (рис.2. 10).

Рис. 2.10

На рабочей части образца выделяется расчетная длина, которая согласована с размером диаметра образца. Обычно испытывают образцы длинные l0 =10d и короткие l0 =5d .

По результатам испытания строится диаграмма растяжения в координатах Р-∆l, или σ – ε.

Здесь Р – растягивающее усилие.

∆l - изменение расчетной длины,

![]() - напряжение,

- напряжение,

-

относительная продольная деформация.

-

относительная продольная деформация.

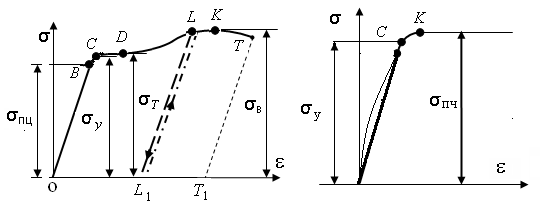

Диаграмма растяжения малоуглеродистой

стали представлена на рис.2.11,а. На

начальном этапе деформирования (участок

ОВ) зависимость между напряжением

и деформацией линейна, справедлив закон

Гука

![]() .

.

Наибольшее напряжение, до которого

соблюдается закон Гука, называется

пределом пропорциональности –-

![]() .

На диаграмме это соответствует точке

В.

.

На диаграмме это соответствует точке

В.

(а) (б)

Рис. 2.11

Напряжение, соответствующее точке С,

называется пределом упругости -![]() .

.

Предел упругости- это наибольшее напряжение, до которого остаточная деформация не обнаруживается.

Образец, будучи разгружен по достижению

предела упругости, полностью восстанавливает

первоначальные размеры. Значения

![]() и

и

![]() близки друг к другу, и обычно различием

между ними пренебрегают. При дальнейшем

повышении напряжений наряду с упругой

деформацией происходит накопление

пластической деформации. При этом у

малоуглеродистой стали деформации

начинают расти практически при постоянной

нагрузке. Этот эффект называют текучестью.

На диаграмме наблюдается площадка

текучести CD.

Пределом текучести σт называется

напряжение, при котором образец заметно

деформируется без увеличения нагрузки.

близки друг к другу, и обычно различием

между ними пренебрегают. При дальнейшем

повышении напряжений наряду с упругой

деформацией происходит накопление

пластической деформации. При этом у

малоуглеродистой стали деформации

начинают расти практически при постоянной

нагрузке. Этот эффект называют текучестью.

На диаграмме наблюдается площадка

текучести CD.

Пределом текучести σт называется

напряжение, при котором образец заметно

деформируется без увеличения нагрузки.

Для ряда конструкционных сталей на

диаграмме растяжения отсутствует

площадка текучести. В таком случае

вводится понятие условный предел

текучести, который обозначают

![]() .

.

За условный предел текучести принимают наименьшее напряжение, при котором остаточная деформация составляет 0,2%.

При дальнейшем деформировании образца

наступает зона упрочнения. Этому

соответствует восходящий участок DK.

Если разгрузить образец из любой точки

![]() ,

расположенной на этом участке, процесс

разгрузки описывается прямой

,

расположенной на этом участке, процесс

разгрузки описывается прямой

![]() параллельной участку ОВ. При этом

остаточная деформация характеризуется

отрезком

параллельной участку ОВ. При этом

остаточная деформация характеризуется

отрезком

![]() .

При повторном нагружении (штрих пунктирная

линия на диаграмме) повышается

первоначальный предел пропорциональности.

Явление, при котором происходит повышение

упругих свойств материала в результате

предварительного пластического

деформирования, называется наклепом.

В ряде случаев наклеп полезен и его

создают искусственно.

.

При повторном нагружении (штрих пунктирная

линия на диаграмме) повышается

первоначальный предел пропорциональности.

Явление, при котором происходит повышение

упругих свойств материала в результате

предварительного пластического

деформирования, называется наклепом.

В ряде случаев наклеп полезен и его

создают искусственно.

Точка K соответствует наибольшему усилию, которое выдержал образец. В этот момент происходит потеря устойчивости равномерной пластической деформации и образуется местное сужение в виде шейки. Площадь поперечного сечения изменяется и дальнейшее деформирование происходит при падении нагрузки.

Отношение максимальной силы, которую

способен выдержать образец, к его

первоначальной площади поперечного

сечения называется временным сопротивлением

![]() или пределом прочности

или пределом прочности

![]() .

При напряжении, соответствующем точке

Т, происходит разрыв образца.

.

При напряжении, соответствующем точке

Т, происходит разрыв образца.

Основными характеристиками прочности материалов, используемыми в практических расчетах являются:

предел пропорциональности

,

(2.12)

,

(2.12)

предел упругости

,

(2.13)

,

(2.13)

предел текучести

,

(2.14)

,

(2.14)

временное сопротивление или

предел прочности

.

(2.15)

.

(2.15)

Для малоуглеродистой стали, имеющей площадку текучести, например, для Ст2 эти характеристики следующие:

![]()

Диаграмма растяжения хрупких материалов представлена на рис. 2.11,б. Разрыв образца происходит при незначительном удлинении и без образования шейки. Диаграмма не имеет выраженного прямолинейного участка. Однако, в связи с незначительностью отклонения от линейности, деформации на начальной стадии растяжения определяют, пользуясь законом Гука.

По результатам испытания можно определить

предел упругости

и предел прочности

.

.