- •1. Система, системные признаки, классификация систем.

- •2. Целостные и суммативные системы.

- •3. Моделирование как метод научного познания и подход к анализу и синтезу сложных систем.

- •4. Назначение моделирования и его место среди других наук.

- •5. Сложные системы как объекты моделирования.

- •6. Системный подход в моделировании сложных систем.

- •7. Модели: параметры и характеристики.

- •8. Адекватность моделей.

- •9. Виды моделей, иерархия моделей.

- •10. Характеристика и классификация абстрактных моделей.

- •11. Имитационные модели (общее описание).

- •12. Примеры математических моделей (анал. И имитационных).

- •13. Методы расчета математических моделей.

- •14. Харарактеристика имитационных методов расчета матем моделей.

- •15.Сравнительный анализ аналитических и имитационных моделей.

- •16.Классификация и характеристика типовых математических моделей.

- •17.Общая хар-ка q-моделей.

- •18. Общая характеристика обобщенных (агрегатных) моделей.

- •19. Технология моделирования. Основные этапы.

- •20. Концептуальные модели.

- •21. Формирование критериев при моделировании.

- •22. Планирование экспериментов с моделью

- •23. Общая характеристика метода статистических испытаний (Монте-Карло).

- •24. Примеры использования метода статистических испытаний.

- •25. Стохастические сетевые модели: параметры и характеристики.

- •26. Сети массового обслуживания: параметры, характеристики, классификация.

- •27.Теоретические основы статич моделирования

- •28.Выбор длительности машинного эксперимента.

- •29.Оценка результатов имитационного моделирования: статические оценки и доверительные интервалы

- •31.Псевдослучайные числа и их использование в моделировании.

- •32.Алгоритмические способы генерации псевдослучаных чисел.

- •33.Моделир-е случайных событий, групп событий.

- •34.Моделирование зависимых и независ событий.

- •35. Моделирование дискретных случайных величин

- •36.Моделирование непрерывных случайных величин.

- •37.Метод обратных функций.

- •38. Моделирование случайных векторов(для случая двухмерных случайных величин)

- •39.Генерация типовых распределений (равномерного, показательного, гаусса и др.)

- •40.Основные задачи имитационного моделирования

- •41.Оценка характеристик моделирования объекта, по результатам статистического моделирования

- •42.Оценка характеристик нестационарного объекта по результатам статистическ моделирования.

- •43. Типовая структура имитационной модели

- •44. Компоненты, функциональные действия, активности и события

- •45. Порядок функционирования имитационной модели

- •4 6. Методы продвижения модельного времени

- •47. Алгоритм и особенности моделирования нестационарных объектов.

- •48. Общая характеристика и сравнительный анализ методов моделирования псевдопараллельностей.

- •49. Псевдопараллельность: смысл и способы реализации.

- •50. Моделирование активностей.

- •52. Укрупненный алгоритм имитационного моделирования одноканальной смо.

- •53. Программные средства имитационного моделирования.

- •54. Аппаратные средства имитационного моделирования.

- •55. Состав системы моделирования gpss.

- •56. Состояния транзактов и узлов. Списки gpss.

- •57. Укрупненный алгоритм обработки событий в языке gpss.

- •58. Укрупненный алгоритм продвижения тразактов в языке gpss.

- •60. Характеристика входного языка системы gpss.

- •61. Стандартный набор статистики gpss. Управление сбором статистики.

- •62. Управление сбором статистики в gpss с помощью table, qtable.

- •63. Именование и адресация объектов в языке gpss

- •64. Вычислимые и хранимые объекты gpss.

- •65. Характеристика объектов языка gpss.

- •66. Управление приоритетными дисциплинами обслуживания в gpss.

- •67. Стандартные числовые атрибуты gpss. Назначение и использование.

- •68. Управление потоками транзактов в языке gpss.

- •69. Устройства и организация приоритетного обслуживания в gpss.

- •70. Управление узлом типа память в gpss. Описание многоканальных смо.

- •72. Управление маршрутами транзактов в языке gpss.

- •73. Использование операторов test, gate. Логические ключи.

- •74. Управление семействами транзактов в языке gpss.

- •75. Характеристика аналитических методов расчета математических моделей.

- •76. Математические модели сложных систем (общее описание).

- •77. Аналитическое решение математической модели.

- •78. Потоки заявок в стохастических сетевых моделях.

- •79. Типы смо, используемых в стохастических сетевых моделях.

- •80. Моделирование смо м/м/1 и м/м/к.

- •81. Моделирование смо м/м/1 и м/м/к.

- •82. Параметры и характеристики сетей мо.

- •83.Экспоненциальные сети мо.

- •84. Расчёт интенсивностей потоков и , сама сеть в соотв. Фициент мкнутой сети.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000коэффициентов передач сетей мо.

- •85. Расчёт вероятностей состояний разомкнутых сетей мо.

- •86. Расчёт вероятностей состояний замкнутых сетей мо.

- •87. Моделирование узловых характеристик объекта на основе разомкнутых сетей мо.

- •88. Моделирование системных характеристик объекта на основе замкнутых сетей мо.

- •89. Моделирование узловых характеристик объекта на основе замкнутых сетей мо.

- •90. Общая методика моделирования объекта на основе разомкнутых сетей мо.

- •91. Общая методика моделирования объекта на основе замкнутых сетей мо.

- •92. Предельные оценки характеристик стохастических сетевых моделей

- •93. Моделирование систем обработки информации стохастическими сетями.

- •Система, системные признаки, классификация систем.

- •Целостные и суммативные системы.

- •Моделирование как метод научного познания и подход к анализу и синтезу сложных систем.

89. Моделирование узловых характеристик объекта на основе замкнутых сетей мо.

---опред. коэфф. загрузок отдельных СМО ( например, для одноканальных СМО --- используя выражения для расчёта коэфф. загрузки, определяют интенсивности потоков заявок в каждую СМО.

90. Общая методика моделирования объекта на основе разомкнутых сетей мо.

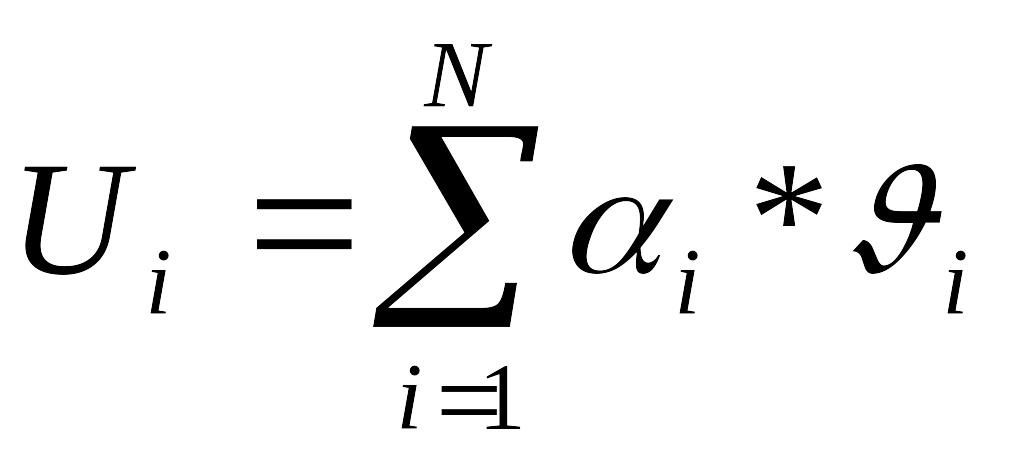

Рассчитываем

интенсивности потоков на входе в каждую

СМО.

![]() .

Указанные состояния образуют систему

линейных уравнений (кол-во N) с N

неизвестными. Решая уравнения, находим

все

.

Указанные состояния образуют систему

линейных уравнений (кол-во N) с N

неизвестными. Решая уравнения, находим

все

![]() .

Попутно, если

.

Попутно, если

![]() не были заданы, рассчитываем их.

не были заданы, рассчитываем их.

![]() .

.

Рассчитываем вероятности состояний.

Рассчитываем узловые характеристики, начиная с загрузки.

Если СМО одноканальная, используем соответствующие формулы для одноканальной системы, если многоканальная – для многоканальной.

![]()

Можно использовать вероятности состояний.

Расчёт системных характеристик.

Суммарная

длина очередей

![]() ,

,

Общее

количество заявок.

![]() ,

,

Среднее

время обслуживания.

![]() ,

,

Среднее

время ожидания.

![]() .

.

91. Общая методика моделирования объекта на основе замкнутых сетей мо.

В замкнутых сетях начинается расчёт с коэффициентов передач. Используются аналогичные соотношения из N уравнений с N переменными.

![]()

Рассчитываем вероятности всех состояний.

Рассчитываем

узловые характеристики.

![]() .

.

Вычислив

загрузки, определим оставшиеся узловые

характеристики.

![]() .

Рассчитываем

.

Для любой СМО рассчитываем

.

.

Рассчитываем

.

Для любой СМО рассчитываем

.

Рассчитываем все оставшиеся системные характеристики.

92. Предельные оценки характеристик стохастических сетевых моделей

Предельные (асимптотические) характеристики объекта можно получить, построив асимптотическую модель. Допустим, что выполнение всех заявок в сети спланировано идеальным образом. Т.е. заменим случайные законы поступления и обслуживания заявок в сети детерминированными с сохранением средних значений их параметров i, i, и i. Это приведет к тому, чго модель будет характеризоваться максимальной производительностью0, и соответственно минимальным временем пребывания (обработки) заявок в сети U0.

В сети можно выделить два режима работы: до насыщения и после насыщения. В режиме насыщения к сети появится хотя бы один полностью загруженный узел с коэффициентом загрузки рs =1, т.е. "узкое место" и пусть;

М* - число заявок, переводящих сеть в режим насыщения. Рассмотрим каждый режим в отдельности.

В

режиме до насыщения при любом числе

заявок в сети удовлетворяющем условию

М < М* заявки могут быть "идеально"

спланированы и обрабатываются так, как

если бы в сети была только одна заявка

Соответственно все j

=0, время пребывания заявки в сети

постоянно и равно длительности обработки

одной заявки

,

а производительность сети определится

по закону Литтла

,

а производительность сети определится

по закону Литтла

Если

увеличивать число заявок в сети М, то

наступит момент, когда хотя бы один из

узлов окажется полностью загруженным

и станет "узким местом" Сеть войдет

в режим насыщения, дальнейшее увеличение

числа заявок в сети не будет вести к

росту ее производительности, достигнутой

в точке М = М* и будет определяться

параметрами (пропускной способностью)

"узкого места".В режиме насыщения

(М > М*) производительность сети постоянна

и равна 0(M)=M/U0=M*/U0

(при М=М*), а время пребывания заявки в с

определится по закону Литтла

Если

увеличивать число заявок в сети М, то

наступит момент, когда хотя бы один из

узлов окажется полностью загруженным

и станет "узким местом" Сеть войдет

в режим насыщения, дальнейшее увеличение

числа заявок в сети не будет вести к

росту ее производительности, достигнутой

в точке М = М* и будет определяться

параметрами (пропускной способностью)

"узкого места".В режиме насыщения

(М > М*) производительность сети постоянна

и равна 0(M)=M/U0=M*/U0

(при М=М*), а время пребывания заявки в с

определится по закону Литтла