- •1. Система, системные признаки, классификация систем.

- •2. Целостные и суммативные системы.

- •3. Моделирование как метод научного познания и подход к анализу и синтезу сложных систем.

- •4. Назначение моделирования и его место среди других наук.

- •5. Сложные системы как объекты моделирования.

- •6. Системный подход в моделировании сложных систем.

- •7. Модели: параметры и характеристики.

- •8. Адекватность моделей.

- •9. Виды моделей, иерархия моделей.

- •10. Характеристика и классификация абстрактных моделей.

- •11. Имитационные модели (общее описание).

- •12. Примеры математических моделей (анал. И имитационных).

- •13. Методы расчета математических моделей.

- •14. Харарактеристика имитационных методов расчета матем моделей.

- •15.Сравнительный анализ аналитических и имитационных моделей.

- •16.Классификация и характеристика типовых математических моделей.

- •17.Общая хар-ка q-моделей.

- •18. Общая характеристика обобщенных (агрегатных) моделей.

- •19. Технология моделирования. Основные этапы.

- •20. Концептуальные модели.

- •21. Формирование критериев при моделировании.

- •22. Планирование экспериментов с моделью

- •23. Общая характеристика метода статистических испытаний (Монте-Карло).

- •24. Примеры использования метода статистических испытаний.

- •25. Стохастические сетевые модели: параметры и характеристики.

- •26. Сети массового обслуживания: параметры, характеристики, классификация.

- •27.Теоретические основы статич моделирования

- •28.Выбор длительности машинного эксперимента.

- •29.Оценка результатов имитационного моделирования: статические оценки и доверительные интервалы

- •31.Псевдослучайные числа и их использование в моделировании.

- •32.Алгоритмические способы генерации псевдослучаных чисел.

- •33.Моделир-е случайных событий, групп событий.

- •34.Моделирование зависимых и независ событий.

- •35. Моделирование дискретных случайных величин

- •36.Моделирование непрерывных случайных величин.

- •37.Метод обратных функций.

- •38. Моделирование случайных векторов(для случая двухмерных случайных величин)

- •39.Генерация типовых распределений (равномерного, показательного, гаусса и др.)

- •40.Основные задачи имитационного моделирования

- •41.Оценка характеристик моделирования объекта, по результатам статистического моделирования

- •42.Оценка характеристик нестационарного объекта по результатам статистическ моделирования.

- •43. Типовая структура имитационной модели

- •44. Компоненты, функциональные действия, активности и события

- •45. Порядок функционирования имитационной модели

- •4 6. Методы продвижения модельного времени

- •47. Алгоритм и особенности моделирования нестационарных объектов.

- •48. Общая характеристика и сравнительный анализ методов моделирования псевдопараллельностей.

- •49. Псевдопараллельность: смысл и способы реализации.

- •50. Моделирование активностей.

- •52. Укрупненный алгоритм имитационного моделирования одноканальной смо.

- •53. Программные средства имитационного моделирования.

- •54. Аппаратные средства имитационного моделирования.

- •55. Состав системы моделирования gpss.

- •56. Состояния транзактов и узлов. Списки gpss.

- •57. Укрупненный алгоритм обработки событий в языке gpss.

- •58. Укрупненный алгоритм продвижения тразактов в языке gpss.

- •60. Характеристика входного языка системы gpss.

- •61. Стандартный набор статистики gpss. Управление сбором статистики.

- •62. Управление сбором статистики в gpss с помощью table, qtable.

- •63. Именование и адресация объектов в языке gpss

- •64. Вычислимые и хранимые объекты gpss.

- •65. Характеристика объектов языка gpss.

- •66. Управление приоритетными дисциплинами обслуживания в gpss.

- •67. Стандартные числовые атрибуты gpss. Назначение и использование.

- •68. Управление потоками транзактов в языке gpss.

- •69. Устройства и организация приоритетного обслуживания в gpss.

- •70. Управление узлом типа память в gpss. Описание многоканальных смо.

- •72. Управление маршрутами транзактов в языке gpss.

- •73. Использование операторов test, gate. Логические ключи.

- •74. Управление семействами транзактов в языке gpss.

- •75. Характеристика аналитических методов расчета математических моделей.

- •76. Математические модели сложных систем (общее описание).

- •77. Аналитическое решение математической модели.

- •78. Потоки заявок в стохастических сетевых моделях.

- •79. Типы смо, используемых в стохастических сетевых моделях.

- •80. Моделирование смо м/м/1 и м/м/к.

- •81. Моделирование смо м/м/1 и м/м/к.

- •82. Параметры и характеристики сетей мо.

- •83.Экспоненциальные сети мо.

- •84. Расчёт интенсивностей потоков и , сама сеть в соотв. Фициент мкнутой сети.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000коэффициентов передач сетей мо.

- •85. Расчёт вероятностей состояний разомкнутых сетей мо.

- •86. Расчёт вероятностей состояний замкнутых сетей мо.

- •87. Моделирование узловых характеристик объекта на основе разомкнутых сетей мо.

- •88. Моделирование системных характеристик объекта на основе замкнутых сетей мо.

- •89. Моделирование узловых характеристик объекта на основе замкнутых сетей мо.

- •90. Общая методика моделирования объекта на основе разомкнутых сетей мо.

- •91. Общая методика моделирования объекта на основе замкнутых сетей мо.

- •92. Предельные оценки характеристик стохастических сетевых моделей

- •93. Моделирование систем обработки информации стохастическими сетями.

- •Система, системные признаки, классификация систем.

- •Целостные и суммативные системы.

- •Моделирование как метод научного познания и подход к анализу и синтезу сложных систем.

7. Модели: параметры и характеристики.

Различают собств-е пар-ры и хар-ки модели (опред-т особен-ти построения модели и ее эффект-ть) и пар-ры и хар-ки объекта (опред. универс-ть и полезность).

Осн. пар-ры модели – тип, ограничения, способ расчета, способ продвиж. мод. времени, подход к реализ. псевдопараллельностей и тд.

Осн. хар-ки:

- адекватность: 1)точность или погрешность расчета хар-к объекта на модели; 2)универс-ть или полнота модели.

Для иметац. моделей точность зависит от унив-ти. Точность явл. внешн. оценкой адекв-ти, унив-ть – внутр-й. Унив-ть опред-ся мощностью класса пар-ров стр-р и процессов функц-ия объектов модели. Унив-ть – хар-ка области примен-ия модели, опред-т возм-ть исп-ия модели для прогноз-я хар-к объекта при различн. исх. данных. Унив-ть м. описать ч/з декартово произв-е множ-в значений пар-ов модели.

Модель отображ. n пар-ов объекта. x1 – мн-во значений 1-го пар-ра, x2 – …

X=x1×x2×xn ; X – оценка унив-ти (сколько комбинаций пар-ов объекта предст-но в модели).

-трудоемкость: 1)тр-ть разраб. модели; 2)тр-ть модели (что нужно потратить, чтобы получить рез-т модел-ия).

-стоимость: 1)ст-ть разраб.; 2)ст-ть расчета на модели хар-к объекта.

8. Адекватность моделей.

Одна из осн. задач модел-ия – оценка адекв-ти модели. Вкл с себя: 1)точность или погрешность расчета хар-к объекта на модели; 2)универс-ть или полнота модели.

Для иметац. моделей точность зависит от унив-ти. Точность явл. внешн. оценкой адекв-ти, унив-ть – внутр-й. Унив-ть опред-ся мощностью класса пар-ров стр-р и процессов функц-ия объектов модели. Унив-ть – хар-ка области примен-ия модели, опред-т возм-ть исп-ия модели для прогноз-я хар-к объекта при различн. исх. данных. Унив-ть м. описать ч/з декартово произв-е множ-в значений пар-ов модели.

Модель отображ. n пар-ов объекта. x1 – мн-во значений 1-го пар-ра, x2 – …

X=x1×x2×xn ; X – оценка унив-ти (сколько комбинаций пар-ов объекта предст-но в модели).

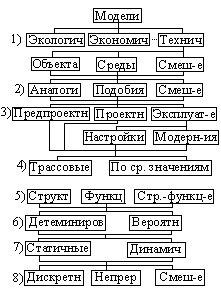

9. Виды моделей, иерархия моделей.

Объекту м. соотв-ть одна м-ль, группа м-лей послед-х приближений, для слож. объектов строят иерархич-е разнотипные м-ли. Различают м-ли объектов и м-ли среды, в кот. объекты сущ-т.

1)В зав-ти от области приложения

2)Подобия – модели, кот воспроизв-т стр.-функц-ю организ-ю объекта, его физич. природу. Аналоги – м-ли, функц-ие кот подчин. тем же законам, что и у объекта, но облад-х иной природой.

3) В зав-ти от этапа применения модели

4) В зав. от принципа построения м-ли среды

5) В завис-ти от степени отображ-я стр-но-функц-х св-в

6) В зав. от учета случ. факторов

7) В зав. от учета временного фактора

8) В зав. от хар-ра величин, кот опис. объект

В

зав. от природы замещ-го объекта:

В

зав. от природы замещ-го объекта:

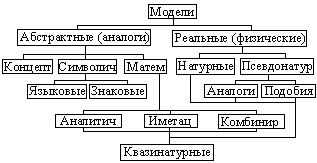

10. Характеристика и классификация абстрактных моделей.

В зав-ти от степени формализ-ции выдел. концепт, символич и математич. модели. Наименее формализ-ы конц. м-ли, предст. собой разнородную инфу об объекте в произвольной форме. Эти модели – рез-т обслед-ия объекта, они конкретизир-т цели исслед-ия, уровень детализации объекта в модели и описание эл-ов, определ. состав пар-ов и хар-к объекта, критерии эфф-ти, осн. законом-ти, присущие работе объекта.

Абстр. мод-ие начин-ся с построения конц. модели.

Символич. модели явл. след. этапом формализации. Они не позволяют решать модели аналитич-ки. В знаковых вводятся обозначения осн. понятий и отношений м/у ними, а модель предст-ся цепочкой символов-понятий и символов-операций. В языковых описание строится на базе фиксир. алфавита и строгих синтаксич и семантич. правил.

В мат. моделях объект заменияется формализ. описанием. В сравнении с натурным экспер-ом и физич. моделями мат. модел-ие отличается экономичностью и универс-ю. Обеспеч. модел-ие опасных или трудновоспроизводимых режимов, позвол. изменять масштаб времени.

В зав-ти от способа расчета хар-к объекта выделяют аналитич., иметацион. и комбинир. модели. В имет. и комбинир. моделях рез-ты получают путем статистич. испытаний с послед-й обработкой накопленных знаний.