- •I. Общественное воспроизводство и основные макроэкономические показатели

- •Расчёт внп по расходам,

- •Чистый национальный продукт (чнп).

- •Национальный доход (нд),

- •Личный располагаемый доход (лрд).

- •Номинальный и реальный внп.

- •II. Макроэкономическая нестабильность; экономические циклы, безработица, инфляция Экономический цикл, его причины и фазы.

- •Эволюция экономических циклов. Причины средних циклических колебаний.

- •Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» н.Д. Кондратьева), технологические циклы.

- •Безработица, ее измерение и виды. Определение «полной занятости». Естественная норма безработицы.

- •Закон Оукена. Социально-экономические последствия безработицы. Регулирование уровня безработицы.

- •Инфляция, ее сущность и измерение.

- •Виды инфляции.

- •Последствия инфляции. Антиинфляционная политика.

- •Совокупный спрос в экономике. Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного спроса.

- •IV. Потребление, сбережения и инвестиции в национальной экономике. Теория мультипликатора.

- •Потребление и сбережения,

- •Теория мультипликатора. Парадокс бережливости, Рецессионный и инфляционный разрывы.

- •V. Банковская система. Кредитно-денежная политика

- •Структура банковской системы.

- •Основные операции и роль коммерческих банков.

- •Банковская прибыль.

- •Центральный банк и кредитно-денежная политика.

- •Особенности кредитно-денежной политики России в современных условиях.

- •VI. Бюджет, налоги и фискальная политика Государственный бюджет, его роль в распределении и перераспределении национального дохода.

- •Доходы и расходы государственного бюджета, их структура. Дефицит бюджета. Государственный долг, его причины.

- •Структура доходов государственного бюджета.

- •Структура расходов бюджета.

- •Экономическая теория налогообложения. Функции налогов. Виды налогов и их классификация. Ставки налогов. Кривая Лаффера. Справедливость в налоговой политике.

- •Фискальная политика и ее виды. Дискреционная фискальная политика и мультипликатор сбалансированного бюджета. Недискрици-онная фискальная политика - встроенные стабилизаторы экономики.

- •Теории экономического роста и экономического цикла

- •Экономическое развитие и показатели его уровня.

- •Экономический рост, его измерение, источники и факторы.

- •Теории экономического роста. Государственное регулирование экономического роста

- •Структурные изменения в экономическом развитии.

- •Структурные кризисы.

- •Межотраслевой баланс и возможности прогнозирования взаимосвязи экономических процессов.

- •Международные экономические отношения Международные аспекты экономического развития.

- •Интернационализация экономики.

- •Международное движение капиталов.

- •Внешняя торговля.

- •Платежный баланс страны.

- •Теория сравнительных преимуществ.

- •Инструменты торговой политики.

- •Внешнеторговая политика.

- •Международная валютная система и валютный курс.

- •Паритет покупательной способности.

- •Межгосударственные структуры в валютно-финансовой среде.

Теория мультипликатора. Парадокс бережливости, Рецессионный и инфляционный разрывы.

Отправным пунктом в теории мультипликатора Дж. Кейса является определение роли инвестиций в росте объема национального дохода и занятости. Рост инвестиций вызывает вовлечение в производство дополнительных рабочих, т.е. увеличивает занятость, а с ней - доход и потребление. Особое значение имеет тот факт, что первоначальное увлечение занятости, вызванное новыми инвестициями, приводит к дополнительному росту занятости и дохода в связи с необходимостью удовлетворения спроса дополнительных рабочих. По Кейнсу, мультипликатор «указывает», что когда увеличивается общая сумма инвестиций, то доход возрастает на величину, которая в К раз больше, чем прирост инвестиций. Это положение может быть выражено следующей формулой:

К = Изменение в реальном доходе = > К = ∆Ү

Первоначальное изменение в расходах ∆I

Приращение дохода (∆Y), в свою очередь, распадается на две части: приращение потребительских доходов (∆С) и приращение инвестиций (∆I), т.е. ∆Y = ∆С + ∆I => ∆I = - ∆С =>

К = ∆Ү/(∆Ү - ∆C) => К = 1/(1 - ∆C/∆Ү) => К = 1/(1 – MPC) => К = 1/MPS

Например, МРС = 5/7, тогда К = 3,5. Значит, прирост инвестиций на 1000 единиц (∆I), даст увеличение национального дохода (∆Y) на 3500 единиц.

В связи с тем, что какая-то часть прироста дохода сберегается, а какая-то расходуется, процесс «мультипликаций» прекращается, когда прирост сбережений становится равным приросту дохода (∆S = ∆Ү). Таким образом, МРС - фактор, который кладет предел процессу развертывания мультипликатора.

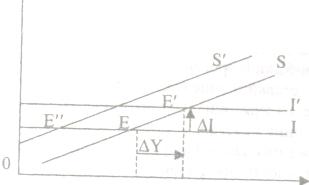

Как уже отмечалось, сбережения составляют основу инвестиций. Экономика находится в равновесии в точке, где сбережения равны объему инвестиции. Покажем это графически на рис. 4.

S,I

Ү

Ү

Рис. 4.Мультипликатор,показывающий превышение роста дохода над ростом инвестиций.

Сначала предположим, что величина инвестиций из года в год постоянна. В точке Е - на пересечении кривых сбережений (S) и инвестиций (I) система находится в равновесии. Допустим, что инвестиции в обществе поднимаются на новый уровень, что равнозначно сдвигу кривой инвестиций верх (I′). В этом случае устанавливается новая точка экономического равновесия - Е', в которой наблюдается прирост и сбережений, и национального дохода. Однако прирост национального дохода (∆Y) в 2,5 раза больше прироста инвестиций (∆I). Коэффициент показывает превышение роста доходов над ростом инвестиций.

Мультипликативный эффект вызывают изменения не только в инвестициях, но и в уровне сбережений. Например, рост сбережений вызовет перемещение вверх кривой сбережений, и новая точка равновесия будет лежать левее первоначальной (Е), что соответствует понижению уровня дохода. Это объясняется тем, что рост склонности к сбережению сокращает потребление. В этих условиях предприниматели не заинтересованы в расширении инвестиций (продажи сократились), следовательно, сократится и производство, и доход.

Склонность к сбережениям оказывает существенное влияние на национальный доход и экономическое равновесие общества, что проявляется, в частности, в парадоксе бережливости. Он состоит в том, что высокие инвестиции и высокое потребление (низкие сбережения) не противоречат, а подчас помогают друг другу. В условиях неполной занятости и недостаточного спроса попытки отдельных лиц сберегать могут уменьшить сбережения и инвестиций в целом. Сберегая, человек сокращает потребление. Это снижает доходы других лиц, поскольку расход одного формирует доход другого. Сокращение доходов, в свою очередь, ведет к падению уровня сбережений. Кроме того, при низком уровне потребления в обществе сокращаются и потребности в капитальных товарах.