- •Часть II

- •Содержание

- •1. Общие сведения о мировом океане

- •1.1. Науки, изучающие океан

- •1.2. Основные проблемы, связанные с изучением и использованием Мирового океана

- •1.3. Краткая история исследований Мирового океана

- •1.4. Запасы воды на Земле и водообмен

- •1.5. Происхождение Мирового океана и формирование его солевого состава

- •1.6. Береговая черта — граница Мирового океана

- •1.7. Деление Мирового океана

- •1.8. Рельеф дна и глубины Мирового океана

- •1.8.1. Уровень Мирового океана

- •1.8.2. Рельеф дна Мирового океана

- •1.8.3. Измерение глубины океана

- •1.9. Химический состав морской воды

- •1.10. Соленость морской воды

- •1.11. Плотность морской воды

- •1.12. Водные массы

- •1.13. Ледовый режим Мирового океана

- •2. Оптика моря

- •2.1. Распространение и преобразование лучистой энергии в атмосфере и океане

- •2.2. Основные количественные характеристики поля излучения

- •2.3. Уравнение переноса для стационарного поля излучения

- •2.4. Рассеяние, ослабление и преломление света водой

- •2.5. Ослабление лучистой энергии Солнца в морской воде

- •3. Термика моря

- •3.1. Вертикальная температурная структура океанов и морей

- •3.2. Пограничные слои океана и атмосферы и их взаимодействие

- •3.2.1. Деятельный слой океана

- •3.2.2. Пограничный слой атмосферы

- •3.2.3. Взаимодействие пограничных слоев

- •3.3. Уравнение теплового баланса океана

- •3.4. Тепловой баланс Мирового океана

- •3.5. Поток солнечной радиации при отсутствии атмосферы

- •3.6. Ослабление лучистой энергии в атмосфере

- •3.7. Спектральный состав суммарной радиации

- •3.8. Альбедо водной поверхности

- •3.8.1. Интегральное альбедо водной поверхности

- •3.8.2. Альбедо гладкой поверхности

- •3.8.3. Альбедо взволнованной поверхности

- •3.8.4. Альбедо для суммарной радиации

- •3.9. Эффективное излучение водной поверхности

- •3.10. Турбулентность: основные понятия и определения

- •3.11. Параметризация потоков тепла и влаги в приводном слое атмосферы

- •3.12. Основы методики актинометрических измерений

- •3.12.1. Общая классификация калориметрического метода

- •3.12.2. Компенсационный пиргелиометр Ангстрема

- •3.12.3. Пиранометры

- •3.12.4. Пиргеометры и балансомеры

- •3.13. Аппаратура и методика измерения гидрометеорологических характеристик в морских условиях

- •3.13.1 Задачи и специфика измерений

- •3.13.2. Общие требования к аппаратуре и методике

- •3.13.3. Методика измерений в приводном слое атмосферы

- •3.13.4. Методика измерений в деятельном слое океана

- •4. Пленки на поверхности океана

- •4.1. Термический пограничный слой на поверхности океана

- •4.2. Пленки поверхностно-активных веществ (пав)

- •4.3. Нефтяные пленки

- •4.4. Слики

- •5. Течения в океане

- •5.1. Общая характеристика течений

- •5.2. Силы, действующие на морскую воду

- •5.2.1. Сила увлечения ветра

- •5.2.2. Сила градиента давления

- •5.2.3. Сила внутреннего трения

- •5.2.4. Сила Кориолиса

- •5.3. Дрейфовое течение

- •5.3.1. Дрейфовые течения

- •5.4. Градиентные течения

- •5.5. Прибрежная циркуляция

- •5.6. Происхождение Гольфстрима

- •6. Поверхностное волнение

- •6.1. Общие сведения о поверхностном волнении

- •6.2. Общие сведения из теории свободных волн на поверхности воды

- •6.3. Статистика волн и применение спектральных методов

- •6.3.1. Расчет энергетического спектра

- •6.3.2. Интерпретация волновых спектров

- •7. Тропические циклоны

- •7.1. Классификация тропических циклонов

- •7.2. Последствия тропических циклонов

- •7.3. Структура тропического циклона в зрелой стадии

- •7.3.1. Приземное давление

- •7.3.2. Динамическая структура (поле ветра)

- •7.3.3. Поле температуры

- •7.3.4. Осадки и влажность

- •7.3.5. Параметры, определяющие интенсивность тц

- •7.4. Динамика и энергетика тц

- •7.5. Тропические циклоны и другие атмосферные вихри

- •7.6. Проблемы и методы изучения тропических циклонов

- •Контрольные задания

- •18. Градиентные течения.

- •30. Ледовый режим Мирового океана. Литература

3.11. Параметризация потоков тепла и влаги в приводном слое атмосферы

Для описания осредненных значений параметров пульсирующих полей необходимо использовать статистическое осреднение. Строго говоря, такое осреднение должно быть вероятностным по ансамблю реализаций при одинаковых условиях протекания процессов и внешних факторах. Получить набор таких реализаций не представляется возможным. Поэтому практически используется временное осреднение какой-либо длительной реализации в одной точке. Мгновенное значение любой пульсирующей случайной величины представляется в виде

![]()

где f̃ — среднее значение, f'— отклонение от среднего или пульсация.

Такой способ описания впервые был предложен Рейнольдсом и им же сформулированы определенные правила при использовании (3.11.1), а именно:

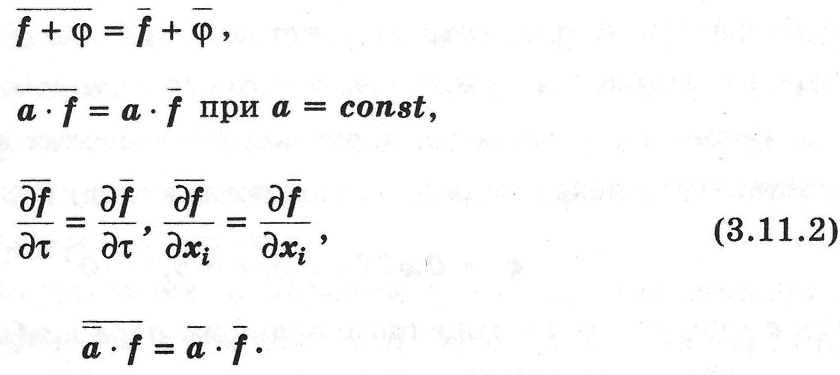

Из этих условий вытекают важные для дальнейшего следствия:

![]()

Среднее временное значение при таком подходе определяется выражением:

![]()

где T — период осреднения.

Подставляя (3.11.1) в уравнения Навье–Стокса и осредняя их, получим уравнения Рейнольдса, из которых для потоков тепла и влаги в приводном слое следуют выражения:

![]()

![]()

где νT и νq — коэффициенты молекулярной температуропроводности и диффузии, ρ и Cp — плотность и теплоемкость воздуха при постоянном давлении, t — температура воздуха, q — удельная влажность воздуха, w' — пульсации вертикальной составляющей скорости ветра.

Выражения (3.11.5) и (3.11.6) показывают, что для конкретных расчетов потоков тепла и влаги необходимо располагать прямыми градиентными и пульсационными измерениями соответствующих величин. Поскольку такие измерения проводятся только в специализированных экспедициях, то для практических нужд возникает задача расчета потоков по данным стандартных измерений на одном уровне в приводном слое. Эта задача решается путем параметризации потоков, т. е. выражения их через интегральные характеристики приводного слоя атмосферы.

Главной задачей параметризации потоков является их расчет по легко измеряемым внешним параметрам. Таковыми являются: скорость ветра ua на уровне z = a, разность температур δt = ts – ta и удельных влажностей δq = qs – qa . Температура ts, строго говоря, должна быть равна температуре поверхности воды. Но при использовании стандартных измерений она отождествляется со средней температурой некоторого приповерхностного слоя, не учитывающего наличия скин-слоя.

Величина насыщающей удельной влажности qs может быть выражена через температуру испаряющей поверхности, например, по формуле Магнуса:

![]()

где e — упругость насыщенного водяного пара в мбар, р — атмосферное давление.

Согласно гипотезе интегральных коэффициентов обмена, параметризация (3.11.5) и (3.11.6) осуществляется следующим образом:

![]()

![]()

Формулы (3.11.8) и (3.11.9) еще не решают проблемы расчета потоков тепла и влаги. Они лишь переносят трудности определения коэффициентов турбулентного обмена на определение коэффициентов CT и Cq.

Существуют различные схемы определения CT и Cq. В простейшем случае считают CT = Cq = const. В более сложных моделях полагают CT = f(ua); Cq = f(ua).

Существуют и более громоздкие схемы расчетов.

С точки зрения определения P и W по данным дистанционного зондирования отметим следующее. В формулы (3.11.8) и (3.11.9) входят следующие параметры, которые необходимо измерять: ua, ts, ta, qs, qa. ua и ts можно рассчитать по данным дистанционного зондирования. Как следует из (3.11.7), qs рассчитывается по ts. A вот ta и qa, учитывая, что уровень измерения этих параметров составляет 10–50 м от поверхности воды, определить по данным дистанционного зондирования вряд ли удастся. Оказывается, однако, что временной ход ta и qa тесно коррелирует с временным ходом ts. Отсюда следует возможность выразить ta и qa в виде функций ts:

![]()

![]()

Тогда P и W можно искать в виде:

![]()

![]()

Если выразить зависимости (3.11.12) и (3.11.13) в явном виде, то это позволит вычислять P и W по данным дистанционного зондирования.