- •Часть II

- •Содержание

- •1. Общие сведения о мировом океане

- •1.1. Науки, изучающие океан

- •1.2. Основные проблемы, связанные с изучением и использованием Мирового океана

- •1.3. Краткая история исследований Мирового океана

- •1.4. Запасы воды на Земле и водообмен

- •1.5. Происхождение Мирового океана и формирование его солевого состава

- •1.6. Береговая черта — граница Мирового океана

- •1.7. Деление Мирового океана

- •1.8. Рельеф дна и глубины Мирового океана

- •1.8.1. Уровень Мирового океана

- •1.8.2. Рельеф дна Мирового океана

- •1.8.3. Измерение глубины океана

- •1.9. Химический состав морской воды

- •1.10. Соленость морской воды

- •1.11. Плотность морской воды

- •1.12. Водные массы

- •1.13. Ледовый режим Мирового океана

- •2. Оптика моря

- •2.1. Распространение и преобразование лучистой энергии в атмосфере и океане

- •2.2. Основные количественные характеристики поля излучения

- •2.3. Уравнение переноса для стационарного поля излучения

- •2.4. Рассеяние, ослабление и преломление света водой

- •2.5. Ослабление лучистой энергии Солнца в морской воде

- •3. Термика моря

- •3.1. Вертикальная температурная структура океанов и морей

- •3.2. Пограничные слои океана и атмосферы и их взаимодействие

- •3.2.1. Деятельный слой океана

- •3.2.2. Пограничный слой атмосферы

- •3.2.3. Взаимодействие пограничных слоев

- •3.3. Уравнение теплового баланса океана

- •3.4. Тепловой баланс Мирового океана

- •3.5. Поток солнечной радиации при отсутствии атмосферы

- •3.6. Ослабление лучистой энергии в атмосфере

- •3.7. Спектральный состав суммарной радиации

- •3.8. Альбедо водной поверхности

- •3.8.1. Интегральное альбедо водной поверхности

- •3.8.2. Альбедо гладкой поверхности

- •3.8.3. Альбедо взволнованной поверхности

- •3.8.4. Альбедо для суммарной радиации

- •3.9. Эффективное излучение водной поверхности

- •3.10. Турбулентность: основные понятия и определения

- •3.11. Параметризация потоков тепла и влаги в приводном слое атмосферы

- •3.12. Основы методики актинометрических измерений

- •3.12.1. Общая классификация калориметрического метода

- •3.12.2. Компенсационный пиргелиометр Ангстрема

- •3.12.3. Пиранометры

- •3.12.4. Пиргеометры и балансомеры

- •3.13. Аппаратура и методика измерения гидрометеорологических характеристик в морских условиях

- •3.13.1 Задачи и специфика измерений

- •3.13.2. Общие требования к аппаратуре и методике

- •3.13.3. Методика измерений в приводном слое атмосферы

- •3.13.4. Методика измерений в деятельном слое океана

- •4. Пленки на поверхности океана

- •4.1. Термический пограничный слой на поверхности океана

- •4.2. Пленки поверхностно-активных веществ (пав)

- •4.3. Нефтяные пленки

- •4.4. Слики

- •5. Течения в океане

- •5.1. Общая характеристика течений

- •5.2. Силы, действующие на морскую воду

- •5.2.1. Сила увлечения ветра

- •5.2.2. Сила градиента давления

- •5.2.3. Сила внутреннего трения

- •5.2.4. Сила Кориолиса

- •5.3. Дрейфовое течение

- •5.3.1. Дрейфовые течения

- •5.4. Градиентные течения

- •5.5. Прибрежная циркуляция

- •5.6. Происхождение Гольфстрима

- •6. Поверхностное волнение

- •6.1. Общие сведения о поверхностном волнении

- •6.2. Общие сведения из теории свободных волн на поверхности воды

- •6.3. Статистика волн и применение спектральных методов

- •6.3.1. Расчет энергетического спектра

- •6.3.2. Интерпретация волновых спектров

- •7. Тропические циклоны

- •7.1. Классификация тропических циклонов

- •7.2. Последствия тропических циклонов

- •7.3. Структура тропического циклона в зрелой стадии

- •7.3.1. Приземное давление

- •7.3.2. Динамическая структура (поле ветра)

- •7.3.3. Поле температуры

- •7.3.4. Осадки и влажность

- •7.3.5. Параметры, определяющие интенсивность тц

- •7.4. Динамика и энергетика тц

- •7.5. Тропические циклоны и другие атмосферные вихри

- •7.6. Проблемы и методы изучения тропических циклонов

- •Контрольные задания

- •18. Градиентные течения.

- •30. Ледовый режим Мирового океана. Литература

3. Термика моря

В части «Термика моря» рассматриваются вопросы распространения и преобразования лучистой энергии Солнца и длинноволнового излучения в атмосфере, а также термодинамического взаимодействия океана и атмосферы.

3.1. Вертикальная температурная структура океанов и морей

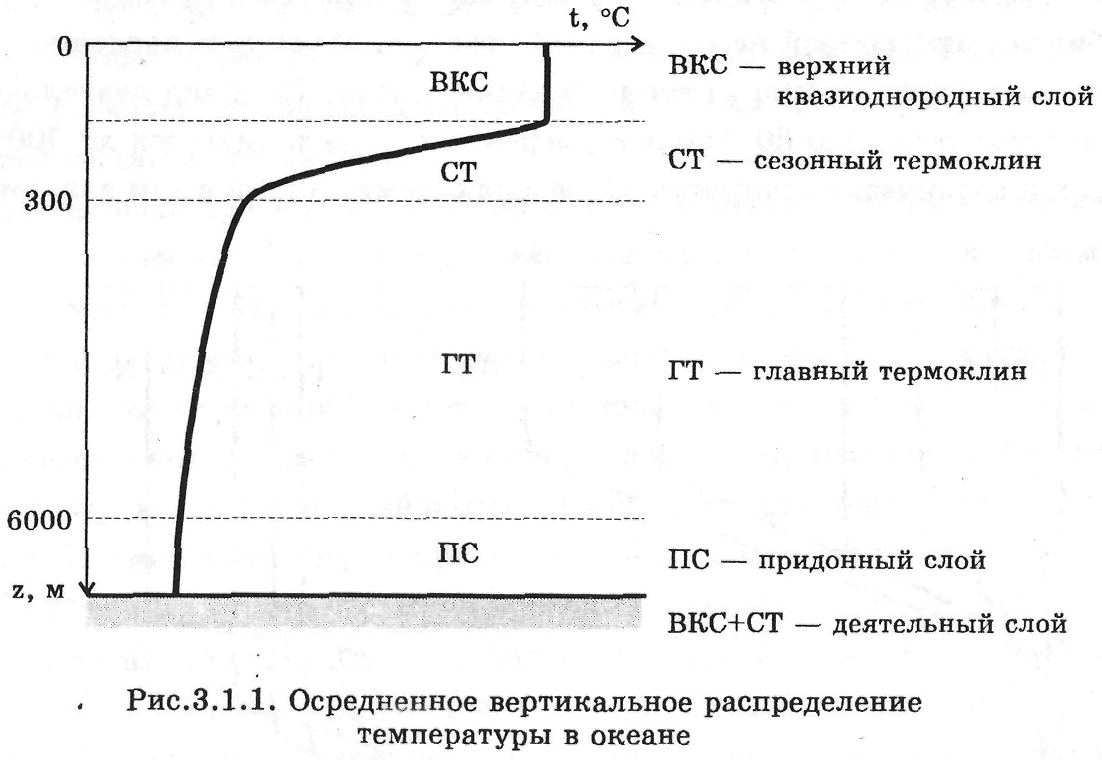

По вертикальному распределению температуры в океанах и морях можно выделить слои, характеризующиеся специфическими физическими свойствами и условиями формирования океанологических полей.

Непосредственному воздействию энерго- и массообмена с атмосферой подвержен деятельный слой (ДС), нижняя граница которого определяется глубиной проникновения годовых температурных колебаний. Внутри этого слоя выделяют приповерхностный или верхний квазиоднородный слой (ВКС) практически с выровненным распределением температуры и сезонный термоклин (СТ) с резким возрастанием температурного градиента. Толщина квазиоднородного слоя изменяется в пространстве и во времени, составляя несколько десятков метров в период весенне-летнего нагрева и захватывая весь деятельный слой до нескольких сотен метров при осенне-зимнем охлаждении незамерзающих морей.

Ниже деятельного слоя располагаются глубинные воды или главный термоклин (ГТ), вертикальная и горизонтальная структура которого формируется глобальными процессами общей океанической циркуляции. В этом слое определяющую роль играет адвективный перенос тепла в меридианальном и зональном направлениях.

Ниже главного термоклина располагаются придонные воды, образуя придонный пограничный слой (ПС). Толщина его составляет несколько десятков метров, а физические параметры зависят от рельефа дна и взаимодействия с главным термоклином.

3.2. Пограничные слои океана и атмосферы и их взаимодействие

3.2.1. Деятельный слой океана

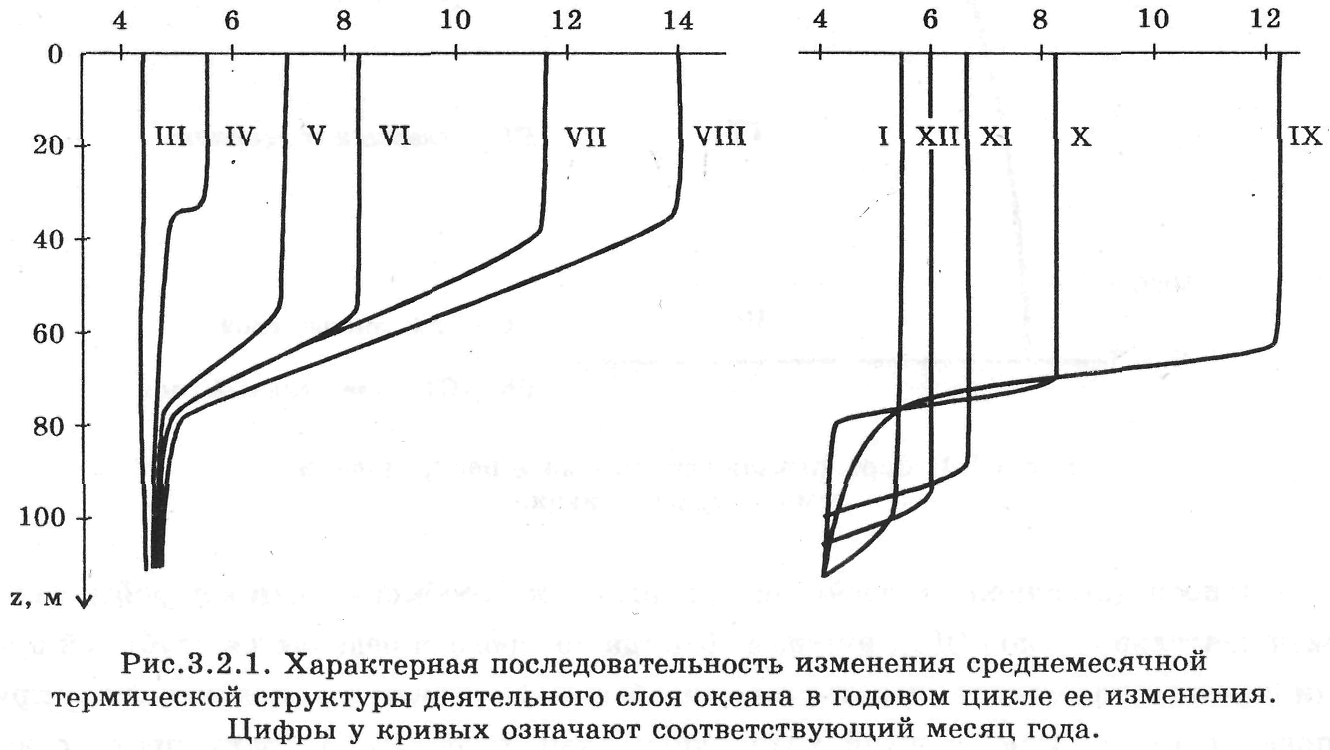

Под деятельным слоем океана обычно понимается поверхностный слой воды порядка нескольких сотен метров, на нижней границе которого практически затухают температурные колебания годового периода. Формирование термогидродинамического режима этого слоя обусловлено, в основном, процессами энерго- и массообмена с атмосферой на его верхней границе, объемного поглощения лучистой энергии и турбулентного перемешивания в воде. Толщина деятельного слоя океана составляет около 80–150 м в умеренных и увеличивается до 300–400 м в полярных и тропических широтах. Определяющими силами в нем являются: сила градиента давления, сила Кориолиса и турбулентного трения.

Формирование верхнего квазиоднородного слоя происходит в период весенне-летнего прогрева океанов и морей при устойчивой вертикальной стратификации, затрудняющей развитие турбулентности, главным источником которой является ветроволновое перемешивание, ограниченное по глубине. Толщина его в этот период составляет несколько десятков метров. С началом осенне-зимнего охлаждения и возникновением неустойчивой вертикальной стратификации в поверхностном слое воды ветроволновое перемешивание усиливается действием плотностной конвекции. Толщина перемешанного слоя начинает быстро возрастать и к концу зимнего периода сезонный термоклин вырождается. При этом верхний квазиоднородный слой распространяется на весь деятельный слой океана.