- •Введение

- •Условные обозначения

- •Глава 1. Первичные радиолокационные станции обзора воздушного пространства

- •1. Общая характеристика первичных рлс

- •2.Структурная схема, принцип действия и тактико-технические характеристики рлс

- •3.Антенно-фидерная система

- •4.Передающее устройство

- •5.Приемное устройство

- •6.Система цифровой обработки сигналов и адаптации рлс

- •7.Устройство объединения сигналов

- •8.Система синхронизации и формирования меток азимута.

- •9.Аппаратура управления, контроля и трансляции

- •10.Конструкция рлс, взаимосвязь рлс с подсистемами ас овд

- •Глава 2 вторичные радиолокаторы для управления воздушным движением

- •11.Общие характеристики врл

- •Помехи во вторичной радиолокации и методы защиты от них

- •12.Структурная схема системы вторичной радиолокации

- •2.4. Групповая аппаратура врл.

- •2.5. Взаимосвязь с подсистемами ас овд

- •2.6. Недостатки систем вторичной радиолокации

- •Глава 3 трассовая обзорная рлс «скала-м»

- •3.1. Двухкомплектное построение рлк

- •3.2. Особенности функциональных узлов рлс «скала-м»

- •3.3. Трассовый и аэродромный радиолокаторы atsr-22 и atsr-44

- •13.Радиолокационный комплекс «иртыш»

- •14.Общие сведения об аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

- •3.5.1. Критерий обнаружения по амплитуде.

- •3.5.2. Тенденции развития аппаратуры первичной обработки информации (апои)

- •14.1.Модульное построение аппаратуры апои

- •15.Устройство и работа апои

- •15.1.Состав и технические данные апои "приор"

- •15.2.Технические данные апои "приор"

- •15.3.Апри рк "приор"

- •Глава 4. Самолетная метеонавигационная радиолокационная станция «гроза»

- •16.Назначение и эксплуатационно-технические характеристики радиолокационной станции «гроза»

- •17.Функциональная схема рлс и характеристики основных трактов

- •18.Разновидности метеонавигационной станции «гроза»

- •18.1.Метеонавигационная рлс «гроза-м».

- •4.3.2. Особенности построения рлс «гроза-86».

- •4.3. Радиолокационная станция «градиент»

- •19.Структурная схема рлс «градиент-154».

- •4.4.1. Работа вск в режиме «контроль».

- •4.5. Радиолокационная станция а813 «контур»

- •Глава 5 доплеровский измеритель скорости и угла сноса

- •5.1. Доплеровский измеритель скорости дисс-016

- •5.2. Принципы бокового обзора земной поверхности

- •5.3. Принципы построения рса

- •Глава 6 радиолокационные системы посадки

- •6.1. Общие сведения о радиолокационных системах посадки

- •6.2. Принцип работы посадочных рлс

- •6.3. Посадочные радиолокационные станции

- •6.3.1. Посадочный радиолокатор прл-7.

- •6.3.2. Посадочные радиолокаторы рп-2ф и рп-зф

- •6.3.3. Методика использования посадочного радиолокатора

- •6.4. Диспетчерские радиолокационные станции

- •6.5. Обзорно-посадочные радиолокаторы

- •Глава 7 радиолокаторы обзора летного поля и метеорадиолокаторы

- •7.1. Назначение и общие сведения о рлс обзора летного поля

- •7.2. Функциональная схема рлс обзора летного поля и особенности ее построения

- •7.3. Общие сведения о метеорологических рлс

- •7.3.1. Принцип работы и структурная схема типовой метеорологической рлс.

- •7.3.2. Общие сведения о метеорологическом радиолокаторе мрл-5.

- •7.4. Автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс «метеоячейка».

- •Глава 8 методы тепловой (пассивной) радиолокации

- •8.1 Обнаружение сигналов в пассивной радиолокации

- •8.2. Измерение координат целей в пассивной (тепловой) радиолокации

- •8.3. Системы самонаведения

- •8.3.1. Принципы построения систем самонаведения

- •8.3.2. Характеристики систем самонаведения

- •Список литературы

- •Глава 1. 11

- •Глава 5 279

- •Глава 6 306

- •Глава 7 373

- •Глава 8 406

8.3. Системы самонаведения

8.3.1. Принципы построения систем самонаведения

При самонаведении (СН) информация об отклонениях ЛА от траектории движения извлекается с помощью бортовой аппаратуры и преобразуется в управляющее воздействие, изменяющее направление полета ЛА. Различают активное, полуактивное и пассивное самонаведение. Бортовая аппаратура включает головку самонаведения (ГСН), которая строится по принципу радио-, тепло- или оптической локации. Пассивные методы реализуются в системах с тепловыми и радиолокационными ГСН, работающими по излучениям цели. Полуактивные методы предполагают наличие станции подсвета, расположенной обычно в месте старта летательного аппарата. Активные ГСН используются как в радио-, так и в оптическом диапазонах.

Главное преимущество СН - независимость от пункта управления и повышение помехоустойчивости по мере приближения ЛА к цели (если отсутствуют искусственно созданные "уводящие" помехи).

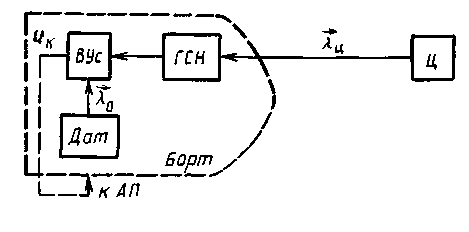

Бортовая

аппаратура ЛА включает координатор,

которым является ГСН, и устройства

стабилизации и управления рулями

(автопилот). Информация о цели X

извлекается с помощью ГСН, информация

о координатах ЛА Х0

вырабатывается

нерадиотехническими датчиками

(гироскопами). Обычно сразу измеряется

рассогласование Д

(например, угол между продольной осью

ЛА

и направлением на цель). Схема, приведенная

на рис. 8.5, показывает циркуляцию

информации при самонаведении.

Вычислительное устройство (ВУс)

вырабатывает напряжение команды

![]() по данным ГСН

и датчиков (Дат).

по данным ГСН

и датчиков (Дат).

Рис. 8.5. Прохождение информации при самонаведении

Наиболее простая конструкция ГСН реализуется при прямом или флюгерном самонаведении. Антенна ГСН жестко закрепляется на корпусе ЛА (неподвижное относительно корпуса ЛА, равносигнальное направление) или с подвижным равносигнальным направлением, обеспечивающим слежение за целью (антенная платформа в этом случае связана с корпусом ЛА и не стабилизирована).

При самонаведении в упрежденную точку команда ик формируется на основании измерения угловой скорости линии визирования р = d0цQ/dt. В этом случае используются ГСН с автоследящей антенной, устанавливаемой на гиростабилизированной платформе, или ГСН со следящим гироприводом.

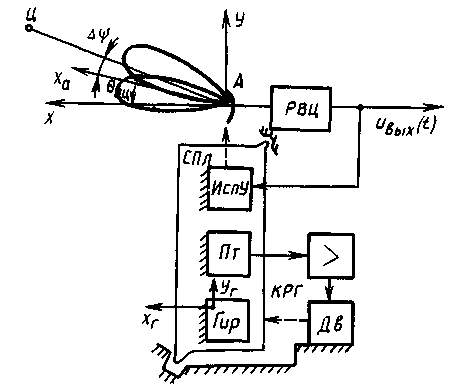

Схема ГСН с автоследящей антенной приведена на рис. 8.6. Стабилизированная платформа (СПл) включает гироскоп (Гир), потенциометр (Пт) и исполнительное устройство (ИспУ) для смещения равносигнального направления (оси хa) относительно платформы. Контур

Рис. 8.6. Схема ГСН с автоследящей антенной

разгрузки гироскопа (КРГ) содержит усилитель и двигатель разгрузки (Дв), разворачивающий СПл так, чтобы координатные оси платформы х, у совпадали с хг, уг. Антенна следит за целью в инерциальной системе координат. Выходное напряжение ивых(t), пропорциональное угловой скорости d0цQ/dt, подается в устройство формирования команд. В режиме слежения обеспечивается выполнение равенств: = 0; d/dt = 0.

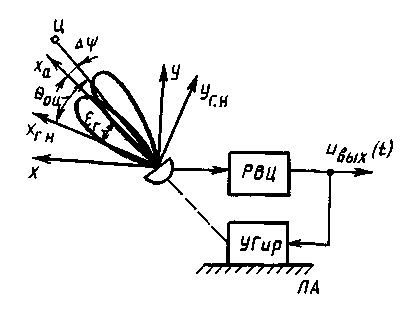

Схема ГСН со следящим гироприводом показана на рис. 8.7. Она включает гироскоп, который одновременно выполняет функции исполнительного устройства и стабилизации. Для систем с легкими антеннами применяется схема без разгрузки гироскопа. Антенна жестко закреплена на оси гироскопа, оси хг и ха, совпадают. Выходное напряжение

Рис 8.7. Схема ГСН со следящим гироприводом

радиовизира цели (РВЦ) uвых (t) поступает в устройство формирования команд и является также управляющим для гироскопа (УГир). Оно создает момент, вызывающий прецессию оси хг (см. рис. 8.6) относительно начального инерциального положения xtн. Скорость прецессии d/dt пропорциональна напряжению u вых (t). В режиме слежения г = а оц и выходное напряжение uвых (t) ки d/dt, где ки - коэффициент передачи гироскопа как исполнительного устройства.