- •Введение

- •Условные обозначения

- •Глава 1. Первичные радиолокационные станции обзора воздушного пространства

- •1. Общая характеристика первичных рлс

- •2.Структурная схема, принцип действия и тактико-технические характеристики рлс

- •3.Антенно-фидерная система

- •4.Передающее устройство

- •5.Приемное устройство

- •6.Система цифровой обработки сигналов и адаптации рлс

- •7.Устройство объединения сигналов

- •8.Система синхронизации и формирования меток азимута.

- •9.Аппаратура управления, контроля и трансляции

- •10.Конструкция рлс, взаимосвязь рлс с подсистемами ас овд

- •Глава 2 вторичные радиолокаторы для управления воздушным движением

- •11.Общие характеристики врл

- •Помехи во вторичной радиолокации и методы защиты от них

- •12.Структурная схема системы вторичной радиолокации

- •2.4. Групповая аппаратура врл.

- •2.5. Взаимосвязь с подсистемами ас овд

- •2.6. Недостатки систем вторичной радиолокации

- •Глава 3 трассовая обзорная рлс «скала-м»

- •3.1. Двухкомплектное построение рлк

- •3.2. Особенности функциональных узлов рлс «скала-м»

- •3.3. Трассовый и аэродромный радиолокаторы atsr-22 и atsr-44

- •13.Радиолокационный комплекс «иртыш»

- •14.Общие сведения об аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

- •3.5.1. Критерий обнаружения по амплитуде.

- •3.5.2. Тенденции развития аппаратуры первичной обработки информации (апои)

- •14.1.Модульное построение аппаратуры апои

- •15.Устройство и работа апои

- •15.1.Состав и технические данные апои "приор"

- •15.2.Технические данные апои "приор"

- •15.3.Апри рк "приор"

- •Глава 4. Самолетная метеонавигационная радиолокационная станция «гроза»

- •16.Назначение и эксплуатационно-технические характеристики радиолокационной станции «гроза»

- •17.Функциональная схема рлс и характеристики основных трактов

- •18.Разновидности метеонавигационной станции «гроза»

- •18.1.Метеонавигационная рлс «гроза-м».

- •4.3.2. Особенности построения рлс «гроза-86».

- •4.3. Радиолокационная станция «градиент»

- •19.Структурная схема рлс «градиент-154».

- •4.4.1. Работа вск в режиме «контроль».

- •4.5. Радиолокационная станция а813 «контур»

- •Глава 5 доплеровский измеритель скорости и угла сноса

- •5.1. Доплеровский измеритель скорости дисс-016

- •5.2. Принципы бокового обзора земной поверхности

- •5.3. Принципы построения рса

- •Глава 6 радиолокационные системы посадки

- •6.1. Общие сведения о радиолокационных системах посадки

- •6.2. Принцип работы посадочных рлс

- •6.3. Посадочные радиолокационные станции

- •6.3.1. Посадочный радиолокатор прл-7.

- •6.3.2. Посадочные радиолокаторы рп-2ф и рп-зф

- •6.3.3. Методика использования посадочного радиолокатора

- •6.4. Диспетчерские радиолокационные станции

- •6.5. Обзорно-посадочные радиолокаторы

- •Глава 7 радиолокаторы обзора летного поля и метеорадиолокаторы

- •7.1. Назначение и общие сведения о рлс обзора летного поля

- •7.2. Функциональная схема рлс обзора летного поля и особенности ее построения

- •7.3. Общие сведения о метеорологических рлс

- •7.3.1. Принцип работы и структурная схема типовой метеорологической рлс.

- •7.3.2. Общие сведения о метеорологическом радиолокаторе мрл-5.

- •7.4. Автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс «метеоячейка».

- •Глава 8 методы тепловой (пассивной) радиолокации

- •8.1 Обнаружение сигналов в пассивной радиолокации

- •8.2. Измерение координат целей в пассивной (тепловой) радиолокации

- •8.3. Системы самонаведения

- •8.3.1. Принципы построения систем самонаведения

- •8.3.2. Характеристики систем самонаведения

- •Список литературы

- •Глава 1. 11

- •Глава 5 279

- •Глава 6 306

- •Глава 7 373

- •Глава 8 406

8.2. Измерение координат целей в пассивной (тепловой) радиолокации

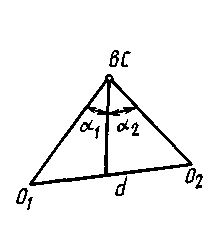

Для определения дальности пассивными методами используют измерение угловых координат цели из двух точек, расположенных на заданном расстоянии d. Таким образом, применяется косвенный метод определения дальности по известной стороне и двум углам треугольника. Угломерный метод основан на измерении углов визирования двух различных опорных точек относительно плоскости ВС. Поверхности положения имеют вид конусов с вершинами в опорных точках (например, ИСЗ). Линия сложения - это прямые, пересечение которых определяет координаты ВС (рис. 8.3).

Необходимая точность определения дальности зависит от направленных свойств радио-теплолокаторов. Пеленгация источников осуществляется с помощью амплитудных методов. В режиме обзора - это метод максимума, в режиме слежения - метод сравнения амплитуд, реализуемый, в частности, на основе конического сканирования диаграммы направленности антенны.

Для пеленгации может быть использован также разнесенный прием, применяемый в фазовых системах измерения угловых координат. Структурная

Рис.8.3. Угломерный метод

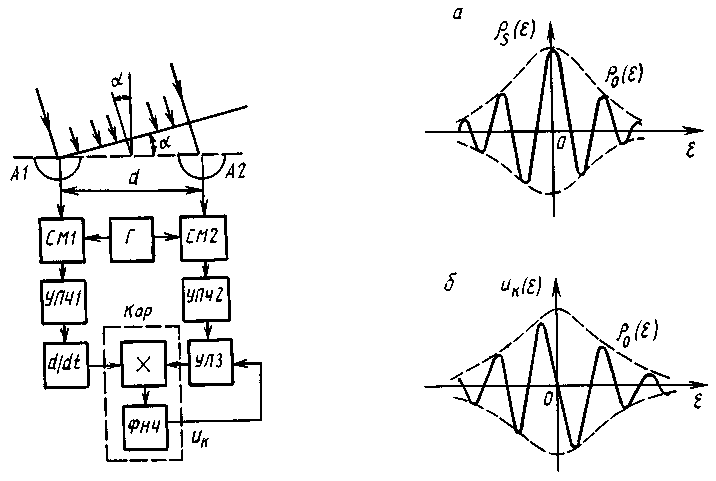

схема корреляционного следящего пеленгатора, использующего разнесенный прием сигналов от удаленного источника, приведена на рис. 8.4. В основе формирования пеленгационной характеристики системы лежат свойства

Рис.8.4. Структурная схема корреляционного следящего пеленгатора

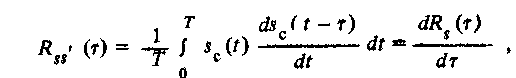

корреляционной функции случайного процесса sc (t). Известно, что взаимная корреляционная функция Rss ' процесса sc (t) и его производной по времени

dsc/dt определяется соотношением

т.е. взаимная корреляционная функция является производной по аргументу автокорреляционной функции процесса rs (r).

За счет разнесения антенн на базу d образуется пространственное запаздывание, обусловленное отклонением направления прихода радиоволн от нормали к базе на угол а. Запаздывание определяется выражением =(0d/с) sin , где 0 - средняя частота спектра сигнала; с - скорость распространения радиоволн. Напряжение, пропорциональное рассогласованию е, выделяется на выходе коррелятора (Кор). Для узкополосного случайного процесса нормированная автокорреляционная функция

Ps() =Р0() cos0 ,

где р0 (е) - огибающая АКФ. Выражение справедливо для процессов, спектр которых симметричен относительно средней частоты 0 . Включение в один из каналов дифференцирующего устройства, формирующего производную dsс (t)/dt, позволяет получить на выходе коррелятора напряжение, зависящее от рассогласования . Таким образом, пеленгационная характеристика системы может быть выражена следующим образом:

wK(c)= p0()sin0.

Графики зависимостей приведены соответственно на рис. 8.4, а, б. В пределах линейного участка ПХ осуществляется формирование напряжения рассогласования, управляющего состоянием управляемой линии задержки (УЛЗ), которая компенсирует возникшее рассогласование е. Наличие нескольких точек устойчивого равновесия системы, обусловленное осциллирующим характером ПХ, может привести к неоднозначности измерения угла (к аномальным ошибкам). Неоднозначность устраняется применением многобазовых систем по аналогии с фазовыми пеленгаторами. Однозначную ПХ удается также сформировать, если использовать в качестве коррелируемых канальных сигналов огибающие случайных узкополосных процессов. С этой целью в каналы после УПЧ включаются детекторы огибающей. Крутизна ПХ при этом определяется величиной, обратной величине ширины спектра сигнала.

Следует отметить, что отсутствие собственного излучения делает работу пассивных РЛС скрытной и поэтому менее уязвимой по отношению к организованным помехам.