- •Введение

- •Условные обозначения

- •Глава 1. Первичные радиолокационные станции обзора воздушного пространства

- •1. Общая характеристика первичных рлс

- •2.Структурная схема, принцип действия и тактико-технические характеристики рлс

- •3.Антенно-фидерная система

- •4.Передающее устройство

- •5.Приемное устройство

- •6.Система цифровой обработки сигналов и адаптации рлс

- •7.Устройство объединения сигналов

- •8.Система синхронизации и формирования меток азимута.

- •9.Аппаратура управления, контроля и трансляции

- •10.Конструкция рлс, взаимосвязь рлс с подсистемами ас овд

- •Глава 2 вторичные радиолокаторы для управления воздушным движением

- •11.Общие характеристики врл

- •Помехи во вторичной радиолокации и методы защиты от них

- •12.Структурная схема системы вторичной радиолокации

- •2.4. Групповая аппаратура врл.

- •2.5. Взаимосвязь с подсистемами ас овд

- •2.6. Недостатки систем вторичной радиолокации

- •Глава 3 трассовая обзорная рлс «скала-м»

- •3.1. Двухкомплектное построение рлк

- •3.2. Особенности функциональных узлов рлс «скала-м»

- •3.3. Трассовый и аэродромный радиолокаторы atsr-22 и atsr-44

- •13.Радиолокационный комплекс «иртыш»

- •14.Общие сведения об аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

- •3.5.1. Критерий обнаружения по амплитуде.

- •3.5.2. Тенденции развития аппаратуры первичной обработки информации (апои)

- •14.1.Модульное построение аппаратуры апои

- •15.Устройство и работа апои

- •15.1.Состав и технические данные апои "приор"

- •15.2.Технические данные апои "приор"

- •15.3.Апри рк "приор"

- •Глава 4. Самолетная метеонавигационная радиолокационная станция «гроза»

- •16.Назначение и эксплуатационно-технические характеристики радиолокационной станции «гроза»

- •17.Функциональная схема рлс и характеристики основных трактов

- •18.Разновидности метеонавигационной станции «гроза»

- •18.1.Метеонавигационная рлс «гроза-м».

- •4.3.2. Особенности построения рлс «гроза-86».

- •4.3. Радиолокационная станция «градиент»

- •19.Структурная схема рлс «градиент-154».

- •4.4.1. Работа вск в режиме «контроль».

- •4.5. Радиолокационная станция а813 «контур»

- •Глава 5 доплеровский измеритель скорости и угла сноса

- •5.1. Доплеровский измеритель скорости дисс-016

- •5.2. Принципы бокового обзора земной поверхности

- •5.3. Принципы построения рса

- •Глава 6 радиолокационные системы посадки

- •6.1. Общие сведения о радиолокационных системах посадки

- •6.2. Принцип работы посадочных рлс

- •6.3. Посадочные радиолокационные станции

- •6.3.1. Посадочный радиолокатор прл-7.

- •6.3.2. Посадочные радиолокаторы рп-2ф и рп-зф

- •6.3.3. Методика использования посадочного радиолокатора

- •6.4. Диспетчерские радиолокационные станции

- •6.5. Обзорно-посадочные радиолокаторы

- •Глава 7 радиолокаторы обзора летного поля и метеорадиолокаторы

- •7.1. Назначение и общие сведения о рлс обзора летного поля

- •7.2. Функциональная схема рлс обзора летного поля и особенности ее построения

- •7.3. Общие сведения о метеорологических рлс

- •7.3.1. Принцип работы и структурная схема типовой метеорологической рлс.

- •7.3.2. Общие сведения о метеорологическом радиолокаторе мрл-5.

- •7.4. Автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс «метеоячейка».

- •Глава 8 методы тепловой (пассивной) радиолокации

- •8.1 Обнаружение сигналов в пассивной радиолокации

- •8.2. Измерение координат целей в пассивной (тепловой) радиолокации

- •8.3. Системы самонаведения

- •8.3.1. Принципы построения систем самонаведения

- •8.3.2. Характеристики систем самонаведения

- •Список литературы

- •Глава 1. 11

- •Глава 5 279

- •Глава 6 306

- •Глава 7 373

- •Глава 8 406

4.Передающее устройство

Передающее устройство первичной РЛС в значительной степени определяет ее тактико-технические характеристики и стоимость с учетом затрат на эксплуатацию. В современных импульсных РЛС применяются передатчики, выполненные по одно- или многокаскадной схеме. В однокаскадном передатчике роль оконечного каскада и одновременно возбудителя чаще всего выполняет магнетрон. Такие передатчики обычно имеют:

небольшие габаритные размеры и массу,

большой коэффициент полезного действия,

невысокую стабильность частоты и фазы генерируемых колебаний (параметры колебаний существенно зависят от режима работы магнетрона и параметров его нагрузки).

Необходимость применения в РЛС цифровых систем СДЦ с высоким коэффициентом подавления помех от местных предметов приводит к высоким требованиям к фазовой стабильности колебаний зондирующего сигнала. В связи с этим магнетронные передатчики в настоящее время находят ограниченное применение в РЛС АС ОВД.

Основной схемой передающего устройства перспективной РЛС АС ОВД является многокаскадная:

задающий генератор,

умножители частоты,

усилители мощности,

выходной усилитель мощности.

Достоинство:

высокая стабильность частоты и фазы генерируемых колебаний,

истинно-когерентный метод селекции движущихся целей.

Недостаток:

большие габариты и масса,

невысокий КПД.

В качестве усилителей мощности в этих передатчиках чаще всего используются пролетные клистроны.

Передающая аппаратура двухчастотной импульсной РЛС содержит два передающих устройства - передатчики, которые отличаются друг от друга несущей частотой генерируемых сигналов. Каждый передатчик, выполненный по многокаскадной схеме, предназначен для генерирования последовательности радиоимпульсов высокой частоты, излучаемых антенной РЛС, а также для формирования вспомогательных колебаний:

сигнала гетеродинной частоты, необходимого для работы преобразователя частоты приемника,

сигнала опорной промежуточной частоты, необходимого для работы фазового детектора в системе СДЦ.

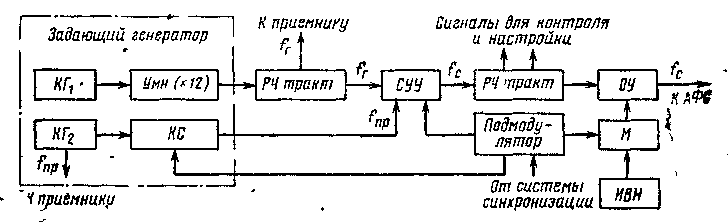

Если в приемном тракте используется малошумящий параметрический усилитель, то в схеме передатчика формируется еще один вспомогательный сигнал - сигнал накачки для этого усилителя. Структурная схема одного из передающих устройств РЛС показана на рис. 1.5.

Рассмотрим принцип действия передающего устройства. Задающий генератор генерирует три сигнала:

сигнал гетеродинной частоты в виде непрерывных колебаний с частотой Fг,

Рис. 1.5. Структурная схема передающего устройства двухчастотной РЛС (один частотный канал)

сигнал опорной промежуточной частоты в виде непрерывных колебаний с частотой FПР=35 МГц,

импульсно-модулированный сигнал промежуточной частоты в виде последовательности радиоимпульсов с несущей частотой FПР, длительностью 7мкс и частотой повторения зондирующих импульсов РЛС.

Сигнал частоты гетеродина через элементы коаксиального высокочастотного тракта поступает на один из входов смесительно-усилительного устройства (СУУ); на второй вход СУУ подается импульсно-модулированный сигнал промежуточной частоты. В результате взаимодействия этих сигналов в смесительном каскаде СУУ формируется импульсно-модулированный сигнал суммарной частоты Fс=Fг+Fпр, который выделяется колебательной системой второго каскада СУУ, усиливается в последующих каскадах СУУ и передается через элементы коаксиального ВЧ тракта в оконечный усилитель мощности передатчика. Следует подчеркнуть, что СУУ выполняет в данном случае функции, характерные для возбудителя многокаскадного передатчика. Амплитудно-импульсная модуляция сигнала промежуточной частоты применена для того, чтобы уменьшить уровень паразитного сигнала несущей частоты на выходе передатчика в промежутках между зондирующими импульсами. При этом импульсы запуска импульсного модулятора ключевой схемы КС длительностью 0,8 мкс поступают от подмодулятора передатчика.

В усилительных каскадах СУУ и оконечном усилителе мощности ОУ используются многорезонаторные пролетные клистроны, работающие в импульсном режиме. Это достигается за счет подачи на катоды клистронов импульсов отрицательной полярности. Сигналы запуска импульсного модулятора в схеме СУУ формируются в подмодуляторе передатчика. Импульсы модуляции длительностью 3,3 мкс для оконечного усилителя формируются мощным импульсным модулятором М, который питается от источника высокого напряжения ИВН и выполнен на основе тиратронов. Импульсы поджига тиратронов вырабатываются подмодулятором, имеют амплитуду 800 В и длительность 4 мкс.

На выходе оконечного усилителя формируется последовательность радиоимпульсов длительностью 3,3 мкс при средней- мощности сигнала 3,6 кВт, которая передается в антенно-фидерную систему радиолокационной станции.

Электрические соединения высокочастотных узлов передатчика выполнены в виде коаксиального высокочастотного тракта, обеспечивающего распределение мощности генерируемых колебаний и вывод небольшой части мощности для контроля работоспособности и регулировки передатчика. Для обеспечения необходимого теплового режима мощного клистрона ОУ применяется система жидкостного охлаждения.

Основные технические характеристики передатчика

Рабочая длина волны генерируемых колебаний, см 23

Средняя выходная мощность генерируемых колебаний, кВт, не менее 3,6

Длительность радиоимпульса, мкс 3,3 ± 0,3

Частота повторения импульсов, Гц .... ~ 333

Мощность сигнала частоты гетеродина, мВт, не менее 60

Напряжение сигнала опорной промежуточной частоты (на нагрузке 75 Ом), В, не менее 1.

Рассмотрим работу основных устройств передающего тракта РЛС.

Задающий генератор имеет два независимых канала. Первый канал формирует колебания гетеродинной частоты и состоит:

из кварцевого генератора КГ1,

трех умножителей частоты Умн с общим коэффициентом умножения 12,

одного усилителя напряжения,

трех усилителей мощности.

Усилители напряжения и мощности включаются между КГ1 и каскадами умножения частоты, выполняй при этом функции буферных каскадов.

К выходу последнего умножителя частоты последовательно подключены проходная детекторная головка для контроля сигнала гетеродинной частоты и выходной фильтр для подавления составляющих этого сигнала с комбинационными частотами. Детекторная головка и фильтр конструктивно являются элементами коаксиального ВЧ тракта передатчика.

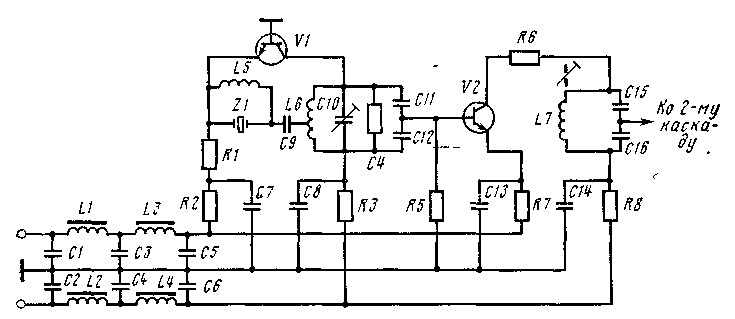

На рис. 1.6 представлена принципиальная схема кварцевого генератора КГ1 и первого каскада усилителя напряжения. Генератор (VI) выполнен по схеме Батлера. В этом случае кварцевый резонатор Z1 возбуждается на пятой механической гармонике, частота которой 100-105 МГц.

Рис 1 6. Принципиальная схема кварцевого генератора и первого каскада усилителя напряжения

Первый каскад усилителя напряжения V2 выполнен по схеме с общим эмиттером и имеет неполную связь с КГ1 (С11, С12). Второй каскад усилителя выполнен по каскодной схеме и имеет неполную связь с первым каскадом (С15, С16). Усилители мощности транзисторные выполнены по схеме с общим эмиттером.

Каждый из трех умножителей частоты собран на варакторе по параллельной схеме. В качестве выходного контура последнего умножителя частоты с коэффициентом умножения 3 используется четвертьволновый цилиндрический отрезок коаксиальной линии, конструктивные конденсаторы и кондуктивная связь с нагрузкой.

Необходимо отметить, что данная схема формирования сигнала гетеродинной частоты позволяет обеспечить среднее квадратическое значение отклонений фазы колебаний за период повторения импульсов не более 0,3° (фазовая нестабильность сигнала).

Это достигается в основном благодаря выбору:

по возможности наименьшего значения общего коэффициента умножения частоты, так как фазовая нестабильность колебаний на выходе умножителя примерно пропорциональна квадрату коэффициента умножения,

кратковременная нестабильность частоты кварцевого генератора соответствует первой степени частоты генерируемых колебаний.

Второй канал задающего генератора формирует два сигнала промежуточной частоты Fпр = 35 МГц - непрерывный и импульсный. Кварцевый генератор КГ2 выполнен на транзисторе по схеме емкостной трехточки с кварцем в колебательном контуре. В схеме КГ2 кварцевый резонатор возбуждается на третьей механической гармонике, частота которой равна 35 МГц. Непрерывные колебания с выхода КГ2 через резонансный усилитель напряжения на транзисторах передаются на выход канала. При этом обеспечивается напряжение сигнала опорной частоты на нагрузке 75 Ом не менее 1В, относительная нестабильность частоты не хуже 6 10-5 и относительный уровень комбинационных составляющих сигнала не более - 40 дБ.

Для получения импульсно-модулированного сигнала промежуточной частоты выходной сигнал КГ2 через эмиттерный повторитель передается на вход ключевой схемы КС. Эта схема представляет собой последовательное соединение трех ключей. Первый и третий ключи выполнены на диодах по мостовой схеме и управляются импульсами, поступающими от импульсного модулятора ключевой схемы. Второй ключ состоит из каскодного усилителя на двух транзисторах и дополнительного модулирующего транзистора, который закрывается при подаче на него импульсов паузы между импульсами модулятора. Импульсный модулятор ключевой схемы выполнен на основе триггера Шмитта и усилителей, которые формируют управляющие сигналы необходимой формы. На вход модулятора подается сигнал запуска от подмодулятора передатчика. Амплитуда выходного импульсно-модулированного сигнала промежуточной частоты на нагрузке 50 Ом составляет не менее 1,5 В; длительность радиоимпульсов 6,5±1 мкс.

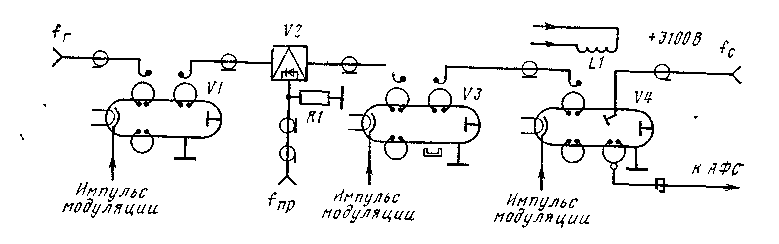

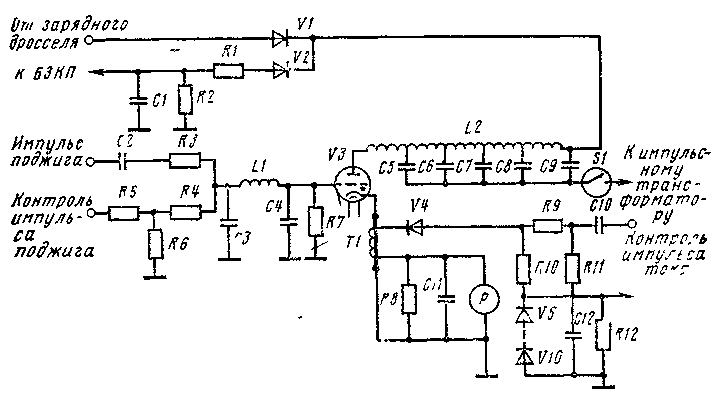

Смесительно-усилительное устройство состоит из усилителя сигнала гетеродинной частоты (первый усилитель), диодного смесителя, усилителя сигнала несущей частоты (второй усилитель) и двух импульсных модуляторов Оба усилителя радиочастоты выполнены на пролетных клистронах Принципиальная схема основного тракта смесительно-усилительного устройства и оконечного усилителя мощности передатчика приведена на рис. 1.7.

Рис. 1.7. Принципиальная схема основного тракта смесительно-усилительного устройства и оконечного усилителя мощности

На диодный смеситель V2 подаются два сигнала:

сигнал гетеродинной частоты Fг, усиленный первым усилителем СУУ,

импульсно-модулированный сигнал промежуточной частоты Fпр.

Нагрузкой смесителя является входной резонатор второго усилителя (клистрона). На этой нагрузке выделяется сигнал суммарной частоты FС=FГ+Fупч равной несущей частоте зондирующего сигнала РЛС, который усиливается вторым усилителем до уровня 900-1000 Вт импульсной мощности и используется для возбуждения оконечного усилителя мощности передатчика.

Оба клистрона СУУ работают в импульсном режиме. На катод клистрона VI подается импульсное напряжение отрицательной полярности с амплитудой 1 кВ, а на катод клистрона VЗ с амплитудой 4,5 кВ.

Модулирующие импульсы формируются с помощью двух различных импульсных модуляторов:

модулятор первого клистрона выполнен в виде схемы формирования прямоугольных видеоимпульсов на транзисторах, использующей, в качестве нагрузки импульсный трансформатор,

модулятор второго клистрона представляет собой импульсный модулятор с полным зарядом формирующей линии, в состав которого входят:

зарядный дроссель,

формирующая линия,

тиристор в качестве коммутирующего элемента,

импульсный трансформатор.

схема ограничения амплитуды модулирующих импульсов, применение которой позволило уменьшить фазовую нестабильность выходного сигнала СУУ до уровня ниже 0,3° (среднее квадратическое значение за период повторения).

На входе диодного смесителя по каналу гетеродинной частоты применен полосовой многозвенный СВЧ фильтр, обеспечивающий подавление помех по каналу прямого прохождения (на частотах Fг+Fпр) до уровня -55 дБ.

Оконечный усилитель мощности передатчика состоит из:

пролетного четырехрезонаторного клистрона V4, импульсного трансформатора,

фокусирующей катушки L1 (рис. 1.7).

Клистрон имеет жидкостное охлаждение коллектора и резонаторного блока. Поддержание необходимого вакуума в пролетном пространстве клистрона обеспечивается электроразрядным насосом. Клистрон работает в импульсном режиме. Модулирующие импульсы отрицательной полярности поступают на катод клистрона через импульсный трансформатор от модулятора М (см. рис. 1.5).

Энергия усиленных СВЧ колебаний выводится из четвертого резонатора клистрона и через высокочастотный волноводный тракт передается в антенно-фидерную систему РЛС. При этом обеспечиваются средняя выходная мощность не менее 3,6 кВт и длительность радиоимпульса 3,3 ±0,3 мкс.

Импульсный трансформатор служит для повышения напряжения модулирующих импульсов, вырабатываемых модулятором М, а также для согласования сопротивления луча клистрона с выходным сопротивлением модулятора. Коэффициент трансформации импульсного трансформатора равен 20.

Фокусирующая катушка L1 обеспечивает необходимую напряженность магнитного поля и необходимый закон изменения поля вдоль оси клистрона. Усилительный клистрон устанавливается в фокусирующей катушке.

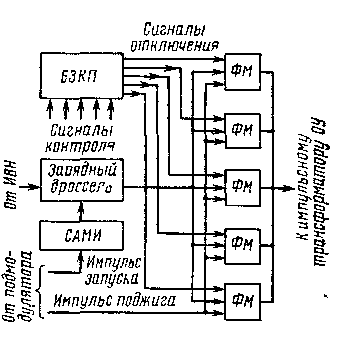

Модулятор оконечного каскада передатчика является импульсным модулятором с полным разрядом накопителя, выполненного в виде формирующей линии. Структурная схема модулятора приведена на рис. 1.8. Для повышения надежности модулятор имеет пять одинаковых формирующих модулей ФМ, подключенных параллельно к первичной обмотке импульсного

Рис.1.8. Структурная схема импульсного модулятора оконечного каскада

трансформатора, который входит в состав оконечного усилителя мощности ОУ (см. рис 1.5) передатчика.

В этом трансформаторе осуществляется сложение выходных импульсных напряжений пяти модулей. Зарядный дроссель является общим, что обеспечивает равенство напряжений на входах формирующих линий всех модулей. При выходе из строя одного из модулей производится его отключение по команде, вырабатываемой блоком защиты и контроля передатчика (БЗКП). При этом остальные модули и передатчик в целом продолжают работать В этом случае происходит уменьшение мощности передатчика приблизительно на 20%. При выходе из строя двух и более модулей передатчик полностью выключается.

Принципиальная схема формирующего модуля представлена на рис. 1 9. Формирующая линия L2, С5-С9 заряжается через зарядный диод VI под воздействием постоянного напряжения Uо =8 кВ, поступающего на вход формирующего модуля передатчика от источника высокого напряжения через зарядный дроссель (рис. 1.9).

Рис 1.9. Принципиальная схема формирующего модуля импульсного модулятора с полным разрядом накопителя

В течение паузы между импульсами поджига тиратрона VЗ конденсаторы формирующей линии заряжаются до напряжения U = 1,8кВ, которое сохраняется до прихода очередного импульса поджига благодаря вентильным свойствам зарядного диода VI. При подаче на сетку коммутирующего тиратрона VЗ импульса поджига начинается разряд формирующей линии, который происходит через тиратрон и первичную обмотку импульсного трансформатора. В режиме согласования, когда сопротивление нагрузки, пересчитанное ко входу импульсного трансформатора, равно волновому сопротивлению формирующей линии, на первичную обмотку этого трансформатора поступает импульс напряжения с амплитудой Uи=U0 и длительностью и=2t3, где t3 - время задержки линии.

Фильтр L1, СЗ, С4 в цепи сетки тиратрона VЗ предназначен для защиты подмодулятора от всплесков высокого напряжения, возникающих на сетке тиратрона в момент его включения. В катодную цепь тиратрона включен трансформатор тока Т1. При работе ФМ импульсы с обмотки этого трансформатора поступают на схему, которая контролирует средний ток и форму импульса тока VЗ, а также вырабатывает постоянное отрицательное напряжение для БЗКП, отсутствие которого является сигналом отказа данного модуля. Диод V2 и резисторы К1, К2 служат для снятия с тиратрона отрицательного напряжения перезаряда формирующей линии при работе на несогласованную нагрузку и получения напряжения аварии для БЗКП при недопустимом рассогласовании. Для отключения формирующего модуля в разрядную цепь включен вакуумный выключатель S1. В качестве тиратрона используется металлокерамический тиратрон с водородным наполнением типа ТРИ 1-1000/25.

Стабилизатор амплитуды модулирующих импульсов (САМИ) (рис. 1.8) позволяет снизить нестабильность амплитуды от импульса к импульсу примерно до 0,08%. Благодаря этому обеспечивается высокий уровень фазовой стабильности сигнала передатчика. Основными причинами нестабильности амплитуды являются пульсации питающего постоянного напряжения ИВН и изменение периода повторения зондирующих импульсов. Стабилизация осуществляется следующим образом. Зарядный дроссель, общий для всех формирующих модулей, и формирующая линия отдельного модуля образуют последовательный резонансный контур. Добротность этого контура, в конечном счете определяет амплитуду модулирующего импульса. Зарядный дроссель имеет вторичную обмотку, один конец которой соединен с входным концом первичной обмотки, а второй конец через вспомогательный стабилизирующий тиратрон - с корпусом. Схема стабилизации при превышении напряжением заряда формирующей линии U эталонного уровня Uэт вырабатывает импульс поджига стабилизирующего тиратрона, который обеспечивает коммутацию вторичной обмотки зарядного дросселя на корпус и резкое уменьшение добротности резонансного контура. При этом прекращается заряд формирующей линии и напряжение заряда, U=Uэт сохраняется неизменным до тех пор, пока не погаснет стабилизирующий тиратрон.

Подмодулятор служит для формирования импульсов поджига тиратронов импульсного модулятора М, для формирования и временной расстановки различных импульсов запуска передатчика и синхронизации осциллографа.

Схема формирования импульсов поджига тиратронов представляет собой импульсный модулятор с полным разрядом накопителя - формирующей линии, выполненный с применением твердотельных коммутирующих элементов - тиристоров.

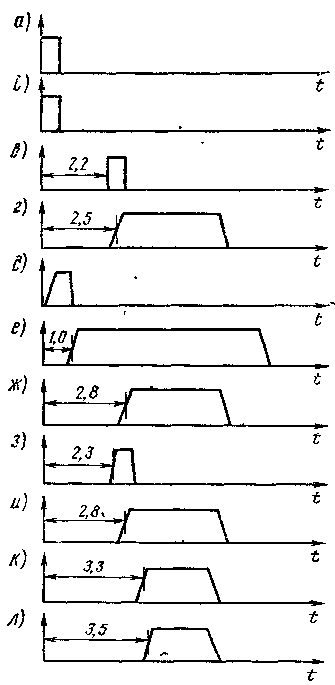

Импульсы запуска передатчика должны быть расставлены во времени таким образом, чтобы обеспечивалось необходимое взаимное положение на временной оси всех импульсов передатчика, показанное на рис. 1.10. Формирование этих импульсов и временная расстановка осуществляются-с помощью схемы, состоящей из усилителей-формирователей, линий задержки, ждущих мультивибраторов. Запуск схемы производится сигналом, поступающим от системы синхронизации РЛС.

В качестве первичного источника питания для ИВН используется преобразователь частоты 50/400 Гц типа ВПЛ-З0М. При этом для каждого передатчика применяется отдельный преобразователь частоты, что позволяет исключить взаимное влияние нагрузок (передатчиков) в моменты их независимого включения или выключения. Применение трехфазного напряжения с частотой 400 Гц для питания ИВН позволяет значительно уменьшить габариты и массу аппаратуры этого блока, а также обеспечить необходимое качество фильтрации основной гармоники переменной составляющей выходного напряжения источника.

В заключение данного раздела необходимо отметить, что в настоящее время широкое применение в передающих устройствах РЛС АС ОВД находят многолучевые пролетные клистроны в качестве оконечных усилителей мощности, которые позволяют более

Рис. 1.10. Временная расстановка импульсов передатчика (временной сдвиг импульсов указан в микросекундах): а - от системы синхронизации, б - синхронизация осциллографа, в - запуск модулятора ССУ; г - импульс модулятора ССУ, д - запуск модулятора ПЧ (КС), е - импульс ПЧ, ж - огибающая сигнала ССУ; з - запуск подмодулятора, и - импульс поджига, к - модулирующий импульс, л - огибающая сигнала передатчика

чем в 2 раза снизить амплитуду модулирующих импульсов и обеспечивают высокий уровень фазовой стабильности выходного сигнала. В импульсных модуляторах передатчика вместо тиратронов начинают применять исключительно твердотельные коммутирующие элементы - тиристоры, которые имеют более высокие показатели надежности, чем тиратроны.