- •Введение

- •Условные обозначения

- •Глава 1. Первичные радиолокационные станции обзора воздушного пространства

- •1. Общая характеристика первичных рлс

- •2.Структурная схема, принцип действия и тактико-технические характеристики рлс

- •3.Антенно-фидерная система

- •4.Передающее устройство

- •5.Приемное устройство

- •6.Система цифровой обработки сигналов и адаптации рлс

- •7.Устройство объединения сигналов

- •8.Система синхронизации и формирования меток азимута.

- •9.Аппаратура управления, контроля и трансляции

- •10.Конструкция рлс, взаимосвязь рлс с подсистемами ас овд

- •Глава 2 вторичные радиолокаторы для управления воздушным движением

- •11.Общие характеристики врл

- •Помехи во вторичной радиолокации и методы защиты от них

- •12.Структурная схема системы вторичной радиолокации

- •2.4. Групповая аппаратура врл.

- •2.5. Взаимосвязь с подсистемами ас овд

- •2.6. Недостатки систем вторичной радиолокации

- •Глава 3 трассовая обзорная рлс «скала-м»

- •3.1. Двухкомплектное построение рлк

- •3.2. Особенности функциональных узлов рлс «скала-м»

- •3.3. Трассовый и аэродромный радиолокаторы atsr-22 и atsr-44

- •13.Радиолокационный комплекс «иртыш»

- •14.Общие сведения об аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

- •3.5.1. Критерий обнаружения по амплитуде.

- •3.5.2. Тенденции развития аппаратуры первичной обработки информации (апои)

- •14.1.Модульное построение аппаратуры апои

- •15.Устройство и работа апои

- •15.1.Состав и технические данные апои "приор"

- •15.2.Технические данные апои "приор"

- •15.3.Апри рк "приор"

- •Глава 4. Самолетная метеонавигационная радиолокационная станция «гроза»

- •16.Назначение и эксплуатационно-технические характеристики радиолокационной станции «гроза»

- •17.Функциональная схема рлс и характеристики основных трактов

- •18.Разновидности метеонавигационной станции «гроза»

- •18.1.Метеонавигационная рлс «гроза-м».

- •4.3.2. Особенности построения рлс «гроза-86».

- •4.3. Радиолокационная станция «градиент»

- •19.Структурная схема рлс «градиент-154».

- •4.4.1. Работа вск в режиме «контроль».

- •4.5. Радиолокационная станция а813 «контур»

- •Глава 5 доплеровский измеритель скорости и угла сноса

- •5.1. Доплеровский измеритель скорости дисс-016

- •5.2. Принципы бокового обзора земной поверхности

- •5.3. Принципы построения рса

- •Глава 6 радиолокационные системы посадки

- •6.1. Общие сведения о радиолокационных системах посадки

- •6.2. Принцип работы посадочных рлс

- •6.3. Посадочные радиолокационные станции

- •6.3.1. Посадочный радиолокатор прл-7.

- •6.3.2. Посадочные радиолокаторы рп-2ф и рп-зф

- •6.3.3. Методика использования посадочного радиолокатора

- •6.4. Диспетчерские радиолокационные станции

- •6.5. Обзорно-посадочные радиолокаторы

- •Глава 7 радиолокаторы обзора летного поля и метеорадиолокаторы

- •7.1. Назначение и общие сведения о рлс обзора летного поля

- •7.2. Функциональная схема рлс обзора летного поля и особенности ее построения

- •7.3. Общие сведения о метеорологических рлс

- •7.3.1. Принцип работы и структурная схема типовой метеорологической рлс.

- •7.3.2. Общие сведения о метеорологическом радиолокаторе мрл-5.

- •7.4. Автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс «метеоячейка».

- •Глава 8 методы тепловой (пассивной) радиолокации

- •8.1 Обнаружение сигналов в пассивной радиолокации

- •8.2. Измерение координат целей в пассивной (тепловой) радиолокации

- •8.3. Системы самонаведения

- •8.3.1. Принципы построения систем самонаведения

- •8.3.2. Характеристики систем самонаведения

- •Список литературы

- •Глава 1. 11

- •Глава 5 279

- •Глава 6 306

- •Глава 7 373

- •Глава 8 406

7.2. Функциональная схема рлс обзора летного поля и особенности ее построения

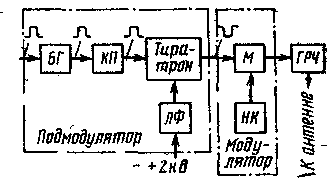

Передающее устройство -служит для генерирования СВЧ импульсов и состоит из подмодулятора, модулятора, магнетронного генератора и источника питания. Его структурная схема приведена на рис. 7.3.

Подмодулятор формирует прямоугольные импульсы положительной полярности ти=0,1 мкс, U = 900-1000 В; f=6500 Гц. Он выполнен в виде отдельного экранированного блока.

Запускающие импульсы амплитудой 25 В, длительностью 0,3 мкс с блока синхронизации подаются на блокинг-генератор БГ подмодулятора, работающего в режиме непрерывных колебаний с частотой 6500 Гц.

Рис.7.3. Структурная схема передающего устройства

Сформированные блокинг-генератором положительные импульсы амплитудой 200 В, длительностью 1 мкс через катодный повторитель КП поступают на управляющую сетку тиратрона.

Положительный запускающий импульс, поступающий на управляющую сетку тиратрона, зажигает его. Формирующая линия ЛФ разряжается через малое внутреннее сопротивление зажженного тиратрона и сопротивление нагрузки. При этом на нагрузке создается положительный прямоугольный импульс амплитудой 900 - 950 В, длительностью 0,1 мкс. Длительность импульса, вырабатываемого в подмодуляторе, определяется временем задержки линии формирования ЛФ. В момент прихода положительных импульсов с подмодулятора на управляющие сетки модуляторных ламп М последние отпираются на время, равное длительности импульсов 0,1 мкс). Накопительный конденсатор НК разряжается через лампы на магнетрон. К катоду магнетрона прикладывается отрицательное импульсное напряжение амплитудой 13,5 кВ длительностью 0,1 мкс. При достижении на катоде напряжения 0,7-0,8 номинального значения магнетрон начинает генерировать СВН колебания, поступающие через волноводный тракт к антенне.

Передающее устройство выполнено в виде одного выдвижного блока. Все детали, находящиеся под высоким напряжением, изолированы от корпуса, а элементы схемы подмодулятора для уменьшения помех радиосвязи, создаваемых подмодулятором, заключены в электромагнитный экран.

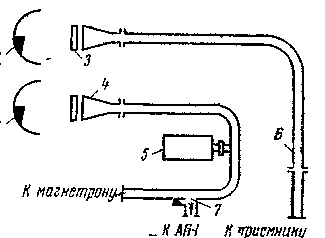

Принципиальная схема антенно-волноводной системы представлена на рис. 7.4. От передатчика импульсы электромагнитной энергии подводятся к передающей антенне и излучаются в пространство. Частично СВЧ энергия

Рис.7.4. Схема антенно-волноводной системы: 1 - передающая антенна. 2 – приемная антенна, З- поляризованная решетка; 4-облучатель, 5 – компрессор, 6 – волновод, 7 – направленный ответвитель

зондирующих импульсов через направленный ответвитель поступает на линейку АПЧ приемника. Отраженные от цели сигналы принимаются приемной антенной и подводятся к приемнику.

Приемная и передающая антенны состоят из отражателя, выполненного в виде несимметричной вырезки из параболоида вращения, рупорного облучателя и поляризационной решетки. Горизонтальный раскрыв отражателя равен 2,3 м, вертикальный 0,3 м, фокусное расстояние 0,69 м.

Перед облучателем размещены поляризационная решетка, которая может занимать любое положение относительно облучателя от 90 до 45°. В первом случае антенны излучают поле линейной поляризации, а во втором - поле круговой поляризации, которые используются для подавления помех от метеообразований.

Передающая и приемная антенны жестко связаны между собой и монтируются на вращающейся части колонны привода антенны.

Приемник РЛС ОЛП выполнен по супергетеродинной схеме без усилителя радиочастоты и предназначен для преобразования отраженных СВЧ сигналов в сигналы промежуточной частоты, их усиления и преобразования в видеосигналы с амплитудой, необходимой для нормальной работы индикаторного устройства.

Приемное устройство состоит из высокочастотной части, расположенной в шкафу приемо-передатчика и вращающейся вместе с антенной системой и низкочастотной, расположенной в стойке управления.

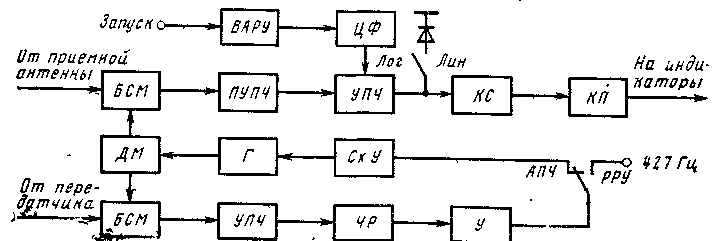

Структурная схема приемного устройства приведена на рис. 7.5.

Блок высокой частоты приемника служит для преобразования СВЧ сигналов в сигналы промежуточной частоты. Выполнен он на волноводах сечением 7,2x3,4 мм и состоит из балансного смесителя канала сигнала, балансного смесителя канала АПЧ, делителя мощности гетеродина, переменного аттенюатора и волноводно-поглощающей нагрузки. Балансные смесители каналов сигнала и АПЧ одинаковые и каждый из них состоит из балансного кольца, двух смесительных диодов и отрезка волновода, соединяющего балансное кольцо с делителем мощности гетеродина. В качестве смесителей применены смесительные диоды типа Д404, которые обладают сравнительно низким уровнем собственных шумов, малыми «емкостью контактного перехода и индуктивностью вывода.

Рис. 7.5. Структурная схема приемного устройства

Отраженные от цели сигналы поступают на смеситель БСМ, куда также подводятся высокочастотные колебания от клистронного гетеродина Г через делитесь мощности ДМ. Колебания промежуточной частоты 60 МГц усиливаются предварительным усилителем промежуточной частоты ПУПЧ, который имеет четыре каскада усиления, и через вращающийся переход по кабелю поступают на УПЧ. Основной УПЧ может работать в двух режимах: линейном (Лин) и логарифмическом (Лог). Логарифмический режим, реализуемый с помощью коммутации каскадов сложения КС и диодов, позволяет предотвратить перегрузку УПЧ сигналами большой мощности и значительно расширить динамический диапазон приемника. Усиленные видеоимпульсы положительной полярности через буферные катодные повторители КП поступают на соответствующие индикаторы.

Гетеродин приемника снабжен системой АПЧ, обеспечивающей необходимую подстройку частоты гетеродина в соответствии с изменением частоты передатчика. На смеситель системы АПЧ поступают колебания ГРЧ передатчика и гетеродина. Сигнал разностной частоты (fс-fг) усиливается и подается на частотный различитель ЧР, настроенный на промежуточную частоту fПр. С частотного различителя снимается постоянное управляющее напряжение. Значение и .полярность этого напряжения зависят от рассогласования между разностной fc-fг и промежуточной fnp частотами. Если fc-/г = fnp, то управляющее напряжение равно нулю. При увеличении разности управляющее напряжение увеличивается и подается через схему управления (Сх.У) на отражатель клистрона и изменяет частоту его колебаний при изменении частоты ГРЧ так, чтобы управляющее напряжение равнялось нулю.

Для выравнивания сигналов на выходе приемника в приемном устройстве применена схема временной автоматической регулировки усиления ВАРУ. С помощью этой схемы усиление приемника регулируется таким образом, чтобы цели с одинаковой эффективной поверхностью изображались на экранах индикаторов с одинаковой яркостью независимо от расстояния.

В блоке ВАРУ вырабатываются отрицательные импульсы амплитудой около 60 В и длительностью 0,1 мкс, которые поступают на цепь формирования (ЦФ), где вырабатываются сигналы ВАРУ, представляющие собой отрицательное напряжение, изменяющееся по экспоненте, поступающие на вход первого каскада УПЧ. Ручная регулировка усиления осуществляется путем подачи отрицательного смещения на вход второго каскада УПЧ.

Блок приемника выполнен на стандартных вертикальных шасси выдвижного типа. Все входящие в приемное устройство блоки, включая вентиляторы для обдува клистрона и блока УПЧ, выполнены а шасси съемного типа и крепятся к внутренней раме основного блока.

Переменный аттенюатор служит для ослабления мощности, поступающей от клистрона на делитель мощности гетеродина, до такого значения, при котором токи кристаллов находятся в рабочем диапазоне 0,4-0,8 мА.

Индикаторное устройство радиолокатора ОЛП является оконечной частью РЛС и служит для получения радиолокационного изображения района аэродрома с определением дальности и азимута, самолетов, автомобилей и другого транспорта в режимах кругового и секторного обзора в форме, удобной для наблюдения, и использований диспетчером.

Исходя из назначения РЛС ОЛП и учитывая загруженность диспетчера при решении задач УВД при современной интенсивности движения самолетов & районе аэродрома, индикаторное устройство должно отвечать следующим основным требованиям:

отображать обстановку в радиусе действия РЛС в форме, аналогичной с визуальным изображением местности;

иметь высокую разрешающую способность по дальности и азимуту, обеспечивающую предупреждение опасных ситуаций;

иметь достаточную точность определения координат целей для контроля за движением самолетов и автотранспорта;

не утомлять диспетчера плохой наблюдаемостью целей и расчетами для принятия необходимых решений в процессе УВД.

Выполнение этих требований связано со значительными трудностями.

В настоящее время в большинстве РЛС, используемых в системе УВД, наибольшее применение находят индикаторы на электронно-лучевых трубках, ЭЛТ, основными преимуществами которых являются простота наблюдения, одновременное отображение информации в заданном районе, возможность отображения дополнительной информации о целях. Основной недостаток индикаторов заключается в невозможности трехмерного отображения обстановки в просматриваемой зоне.

Радиолокатор ОЛП имеет один контрольный и три выносных индикатора кругового обзора. Все индикаторы одинаковые.

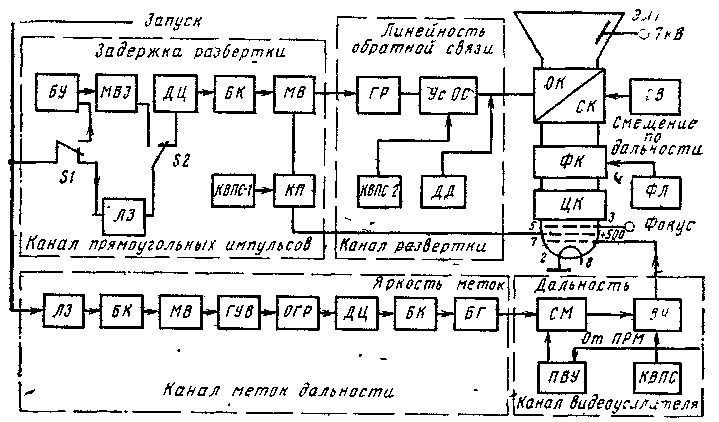

Структурная схема блока индикатора радиолокатора ОЛП приведена на рис. 7.6.

Канал прямоугольных импульсов предназначен для формирования прямоугольных импульсов обеих полярностей длительностью, соответствующей четырем масштабам развертки: 1, 2, 4, 8 км.

Положительные запускающие импульсы поступают на вход буферного усилителя БУ при задержке запуска развертки или через линию задержки на вход буферного каскада. Усиленные буферным каскадом импульсы отрицательной полярности запускают ждущий мультивибратор задержки МВЗ, который вырабатывает прямоугольные импульсы отрицательной полярности переменной длительности 4-25 мкс.

Эти импульсы используются для получения задержки запуска развертки. Импульсы мультивибратора дифференцируются ДЦ и своим задним фронтом запускают ждущий мультивибратор MB, который вырабатывает импульсы положительной и отрицательной полярности длительностью 20, 40 или 60 мкс. Отрицательные прямоугольные импульсы с выхода мультивибратора поступают на генератор трапецеидального напряжения развертки. Положительные прямоугольные импульсы с выхода этого же мультивибратора через катодный повторитель КП поступают на управляющий электрод ЭЛТ для подсвета прямого хода развертки.

Рис. 7.6. Структурная схема блока индикатора РЛС ОЛП

На входе катодного повторителя включен каскад восстановления постоянной составляющей, предназначенный для поддержания постоянного уровня подсветных импульсов на входе катодного повторителя при изменении масштаба развертки.

Линия задержки ЛЗ предназначена для задержки начала развертки на время, равное задержке запускающих импульсов в передающем устройстве. Это необходимо для того, чтобы развертка на экране ЭЛТ начиналась одновременно с излучением зондирующего импульса.

Канал развертки предназначен для преобразования прямоугольных импульсов в трапецеидальные импульсы напряжения, усиления этих импульсов и преобразования их в пилообразные импульсы тока. На входе канала развертки с канала прямоугольных импульсов поступают окончательные импульсы прямоугольной формы длительностью 20, 40 или 60 мкс.

Импульсы трапецеидальной формы поступают на вход трехкаскадного усилителя Ус, где они усиливаются и преобразуются в пилообразные импульсы тока. Каскад восстановления постоянной составляющей КВПС2 предназначен для поддержания начального уровня напряжения на сетках ламп Ус усилителя тока в интервалах между трапецеидальными импульсами. В анодную цепь этих ламп включена отклоняющая катушка. Необходимый ток через катушку для получения амплитуды развертки примерно равной 1,25-1,5 диаметра рабочей поверхности экрана ЭЛТ обеспечивает параллельное включение ламп усилителя.

Демпфирующий диод ДД предназначен для ограничения положительного выброса Напряжения на отклоняющей катушке во время обратного хода развертки.

Канал меток дальности предназначен для генерирования и формирования 250-, 500- и 1000-метровых меток дальности.

Запускающие импульсы положительной полярности через буферный каскад БК запускает мультивибратор MB, который вырабатывает прямоугольные импульсы длительностью порядка 70-80 мкс. С выхода мультивибратора отрицательные прямоугольные импульсы поступают на генератор ударного возбуждения ГУВ, который в зависимости от масштаба развертки (1, 2, 4 и 8 км) генерирует во время действия прямоугольного импульса незатухающие синусоидальные колебания с частотой 600, 300 или 150 кГц, что соответствует меткам дальности 250/500 и 1000 м, причем последний интервал используется только при масштабах 4 и 8 км. Синусоидальные колебания ограничиваются по максимуму диодным ограничителем Oгp. Получающиеся на выходе ограничителя отрицательные полуволны поступают на обостряющий каскад ДЦ, который дифференцирует их. Положительные импульсы с выхода ДУ через буферный каскад запускают блокинг-генератор БГ, работающий в режиме вынужденных колебаний.

Канал видеоусиления предназначен для смешивания и усиления видеосигналов с импульсами масштабных меток дальности, усиления их и подачи на электроннолучевую трубку индикатора.

На вход предварительного усилителя ПВУ поступают положительные видеосигналы от приемника. Усиленные предварительным усилителем видеосигналы положительной полярности поступают на вход смесительного каскада. На соответствующий вход смесителя См поступают также положительные импульсы меток дальности.

Смешанные импульсы меток дальности и видеосигналы положительной полярности с выхода смесителя поступают на выходной усилитель ВУ, с выхода которого отрицательные импульсы поступают на катод ЭЛТ.

Электроннолучевая трубка с элементами управления лучом включает в себя вращающуюся отклоняющую катушку, катушку смещения центра С/С фокусирующую катушку ФК, магнит предварительного центрирования луча ЭЛТ, ЦК фокусирующую лампу ФЛ, цепи питания и регулировки.