- •Введение

- •Условные обозначения

- •Глава 1. Первичные радиолокационные станции обзора воздушного пространства

- •1. Общая характеристика первичных рлс

- •2.Структурная схема, принцип действия и тактико-технические характеристики рлс

- •3.Антенно-фидерная система

- •4.Передающее устройство

- •5.Приемное устройство

- •6.Система цифровой обработки сигналов и адаптации рлс

- •7.Устройство объединения сигналов

- •8.Система синхронизации и формирования меток азимута.

- •9.Аппаратура управления, контроля и трансляции

- •10.Конструкция рлс, взаимосвязь рлс с подсистемами ас овд

- •Глава 2 вторичные радиолокаторы для управления воздушным движением

- •11.Общие характеристики врл

- •Помехи во вторичной радиолокации и методы защиты от них

- •12.Структурная схема системы вторичной радиолокации

- •2.4. Групповая аппаратура врл.

- •2.5. Взаимосвязь с подсистемами ас овд

- •2.6. Недостатки систем вторичной радиолокации

- •Глава 3 трассовая обзорная рлс «скала-м»

- •3.1. Двухкомплектное построение рлк

- •3.2. Особенности функциональных узлов рлс «скала-м»

- •3.3. Трассовый и аэродромный радиолокаторы atsr-22 и atsr-44

- •13.Радиолокационный комплекс «иртыш»

- •14.Общие сведения об аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

- •3.5.1. Критерий обнаружения по амплитуде.

- •3.5.2. Тенденции развития аппаратуры первичной обработки информации (апои)

- •14.1.Модульное построение аппаратуры апои

- •15.Устройство и работа апои

- •15.1.Состав и технические данные апои "приор"

- •15.2.Технические данные апои "приор"

- •15.3.Апри рк "приор"

- •Глава 4. Самолетная метеонавигационная радиолокационная станция «гроза»

- •16.Назначение и эксплуатационно-технические характеристики радиолокационной станции «гроза»

- •17.Функциональная схема рлс и характеристики основных трактов

- •18.Разновидности метеонавигационной станции «гроза»

- •18.1.Метеонавигационная рлс «гроза-м».

- •4.3.2. Особенности построения рлс «гроза-86».

- •4.3. Радиолокационная станция «градиент»

- •19.Структурная схема рлс «градиент-154».

- •4.4.1. Работа вск в режиме «контроль».

- •4.5. Радиолокационная станция а813 «контур»

- •Глава 5 доплеровский измеритель скорости и угла сноса

- •5.1. Доплеровский измеритель скорости дисс-016

- •5.2. Принципы бокового обзора земной поверхности

- •5.3. Принципы построения рса

- •Глава 6 радиолокационные системы посадки

- •6.1. Общие сведения о радиолокационных системах посадки

- •6.2. Принцип работы посадочных рлс

- •6.3. Посадочные радиолокационные станции

- •6.3.1. Посадочный радиолокатор прл-7.

- •6.3.2. Посадочные радиолокаторы рп-2ф и рп-зф

- •6.3.3. Методика использования посадочного радиолокатора

- •6.4. Диспетчерские радиолокационные станции

- •6.5. Обзорно-посадочные радиолокаторы

- •Глава 7 радиолокаторы обзора летного поля и метеорадиолокаторы

- •7.1. Назначение и общие сведения о рлс обзора летного поля

- •7.2. Функциональная схема рлс обзора летного поля и особенности ее построения

- •7.3. Общие сведения о метеорологических рлс

- •7.3.1. Принцип работы и структурная схема типовой метеорологической рлс.

- •7.3.2. Общие сведения о метеорологическом радиолокаторе мрл-5.

- •7.4. Автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс «метеоячейка».

- •Глава 8 методы тепловой (пассивной) радиолокации

- •8.1 Обнаружение сигналов в пассивной радиолокации

- •8.2. Измерение координат целей в пассивной (тепловой) радиолокации

- •8.3. Системы самонаведения

- •8.3.1. Принципы построения систем самонаведения

- •8.3.2. Характеристики систем самонаведения

- •Список литературы

- •Глава 1. 11

- •Глава 5 279

- •Глава 6 306

- •Глава 7 373

- •Глава 8 406

3.Антенно-фидерная система

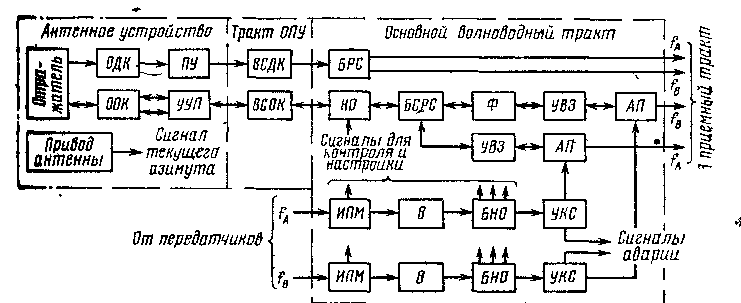

Антенно-фидерная система (АФС) первичного радиолокатора предназначена для передачи высокочастотной энергии от двух передающих устройств к вращающейся антенне, излучения зондирующих сигналов в соответствии с требуемой зоной обнаружения и передачи принятых радиолокационных сигналов от антенны к соответствующим приемным устройствам РЛС. Структурная схема АФС показана на рис. 1.3. В состав АФС входят антенное устройство, волноводно-коаксиальный тракт опорно-поворотного устройства (ОПУ) и основной волноводный тракт. Рассмотрим особенности построения устройств АФС.

Рис.1.3. Структурная схема антенно-фидерной системы

Антенна представляет собой зеркальную систему с отражателем двойной кривизны, имеющим габаритные размеры 10,5X15м, и рупорным облучателем. Для РЛС, работающих в диапазоне длин волн 23 см при механическом вращении антенны по азимуту, такая антенна, как показывает опыт разработки радиолокаторов, является оптимальной по всем основным параметрам.

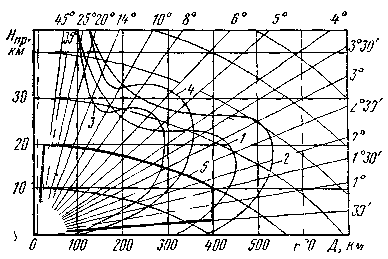

На рис. 1.4 показаны требуемая (5) и расчетные (1 - 4) зоны обзора в вертикальной плоскости для трассовой РЛС в двух основных режимах работы. (с антенной рассматриваемого типа). Из рисунка видно, что, ДНА по основному (1, 2) и. дополнительному (3, 4) лучам имеют форму, близкую к форме типа «косеканс квадрат». В азимутальной плоскости ДНА является узконаправленной, в ее ширина по обоим лучам составляет величину 1,1±0,1° на уровне -3 дБ относительно максимума. Коэффициент усиления в максимуме

Рис 1.4. Зона обнаружения трассовой РЛС: 1, 2 - расчетные ДНА по основному лучу, 3, 4 - расчетные ДНА по дополнительному лучу, 5 - требуемая зона обнаружения в вертикальной плоскости.

ДНА для основного луча не менее 36 дБ, а для дополнительного не менее 35 дБ. Уровень боковых лепестков в горизонтальной плоскости для обоих лучей не превышает - 20 дБ.

Для формирования двухлучевой ДНА на прием в антенном устройстве и волноводно-коаксиальном тракте ОПУ используются два канала: основного и дополнительного лучей. В этих каналах применяются идентичные рупорные облучатели основного (ООК) и дополнительного (ОДК) каналов (рис. 1.4), имеющие длину 660 мм, прямоугольный раскрыв 146x306 мм и вход в виде волновода с квадратным сечением 142X142 мм. К входу ООК, подключается волноводный Т-образный переход от расположенных ортогонально волноводов с прямоугольным сечением 180X85 мм, соединяющих облучатель с УУП. Этот переход обеспечивает передачу в ООК двух сигналов с взаимно ортогональной поляризацией.

Устройство управления поляризацией (УУП) основного канала предназначено для ослабления сигналов, отраженных от метеообразований, и обеспечивает оперативную установку любого вида поляризации от линейной (вертикальной или горизонтальной) до круговой (левой или правой) с плавным переходом через эллиптическую.

В УУП используются два регулируемых фазовращателя и индуктивный щелевой мост. Построенный на основе этих элементов регулируемый делитель мощности обеспечивает плавное изменение соотношения амплитуд ортогональных по поляризации составляющих.

Поляризационное устройство (ПУ) дополнительного канала позволяет установить только одну из круговых поляризаций - левую или правую.

Это устройство состоит из плавного волноводного перехода, расщепителя фазы и фазовращателя, выполненного с применением специальных диэлектрических вкладышей, взаимное расположение которых определяет вид круговой поляризации.

Все основные элементы антенного устройства выполнены на основе алюминиевых волноводов сечением 180X85 мм. В состав антенного устройства входит также радиопрозрачное укрытие (РПУ), которое обеспечивает защиту антенны от влияния метеофакторов и позволяет снизить аэродинамическую нагрузку на антенну.

Волноводно-коаксиальный тракт ОПУ. В состав этого тракта входят вращающиеся сочленения основного канала (ВСОК) и дополнительного канала (ВСДК), а также различные узлы и элементы высокочастотного тракта, расположенные в ОПУ и используемые при компоновке тракта.

Вращающееся сочленение ВСОК предназначено для передачи высокочастотной энергии в канале основного луча от неподвижной части ОПУ к вращающемуся антенному устройству и в обратном направлении. Данный блок представляет собой волноводно-коаксиальное устройство с волноводными входом и выходами, переходящими в коаксиальную часть сочленения. Для уменьшения волнового сопротивления и облегчения согласования волноводного тракта с коаксиальной частью используется ступенчатый трансформатор, обеспечивающий переход от волновода сечением 180х85 мм к волноводу сечением 180x36 мм. Окончательное согласование достигается с помощью конусообразного перехода. Для увеличения электрической прочности блок ВСОК наполняется газом и, следовательно, имеет необходимую герметизацию.

Вращающееся сочленение ВСДК по принципу -действия аналогично ВСОК. Поскольку через блок ВСДК проходят сигналы с низким уровнем мощности, этот блок не наполняется газом и имеет более простую конструкцию.

Основной волноводный тракт выполняет следующие функции:

объединение сигналов двух передатчиков, работающих на различных частотах Fа и Fв;

распределение принимаемых сигналов с несущими частотами Fа и Fв, поступающих по основному и дополнительному лучам ДНА, между соответствующими входами приемного тракта РЛС;

переключение режимов передачи и приема сигналов;

согласование волноводного тракта с передающими устройствами и обеспечение необходимой развязки между двумя частотными каналами РЛС;

выдача сигналов в систему контроля параметров РЛС.

Волноводный тракт выполнен на основе прямоугольных алюминиевых волноводов сечением 180X85 мм с применением стандартных элементов и узлов СВЧ. Электрическая прочность тракта обеспечивается при импульсной мощности зондирующего сигнала не более 4 МВт. Конструктивно все элементы и узлы основного волноводного тракта размещаются вместе с приемопередающей аппаратурой в стационарном помещении или перевозимом контейнере.

Рассмотрим работу волноводного тракта на примере канала В (рис. 1.3). Высокочастотные колебания с выхода оконечного усилителя передающего устройства, выполненного на мощном клистроне, через гибкий волновод поступают в измеритель проходящей мощности (ИПМ), который служит для измерения средней выходной мощности передатчика РЛС.

Измеритель проходящей мощности представляет собой волновод, на широкой стенке которого установлены 16 термодатчиков. Торцы термодатчиков составляют часть внутренней поверхности волновода и при прохождении СВЧ энергии нагреваются. Под воздействием разности температур между торцом и корпусом каждого термодатчика возникает термо-ЭДС, прямо пропорциональная среднему значению проходящей мощности СВЧ колебаний. Из восьми последовательно соединенных термодатчиков составлена термобатарея, выходное напряжение которой через разъем подается в контрольный измерительный прибор, установленный на передней панели блока передатчика.

Аналогичным образом используется и другая термобатарея из восьми термодатчиков с той лишь разницей, что ее выходное напряжение измеряется прибором, расположенным на панели контроля и управления РЛС. Измеритель проходящей мощности обеспечивает измерение средней мощности в пределах 2000-5000 Вт с погрешностью не более 20% при коэффициенте стоячей волны по напряжению (КСВН), равном 1,11 ±0,05

После ИПМ сигнал передатчика проходит последовательно:

ферритовый вентиль (В),

блок направленных ответвителей (БНО),

устройство контроля согласования (УКС),

антенный переключатель (АП),

устройство ввода затухания (УВЗ),

СВЧ фильтр (Ф),

поступает на один из входов блока сложения мощностей и разделения сигналов БСРС.

Ферритовый вентиль служит для обеспечения развязки и согласования между передатчиком и последующими элементами волноводного тракта.

Блок направленных ответвителей (БНО) служит для отвода небольшой части высокочастотной энергии и передачи ее к контрольно-измерительным приборам для проверки формы огибающей и спектра частот зондирующего сигнала.

Блок состоит из отрезка прямоугольного волновода и трех направленных ответвителей различного типа: один - с петлей связи, два других - коаксиальные с отверстиями связи. Первый ответвитель заканчивается разъемом для подключения высокочастотного кабеля и съема сигнала. Коаксиальные ответвители на одном конце имеют детекторные головки и высокочастотные выходные разъемы, а на другом - поглощающие нагрузки. Переходное ослабление сигнала в каждом ответвителе равно 70 дБ, а КСВ - не более 1,1.

Устройство контроля согласования (УКС) осуществляет непрерывный допусковый контроль коэффициента стоячей волны КСВ. При КСВ З устройство вырабатывает сигнал световой сигнализации «Авария тракта В». Данное устройство представляет собой направленный ответвитель, в котором при помощи подстроечных винтов достигается направленность примерно 30-40 дБ. Во вторичном канале этого ответвителя установлена проходная детекторная головка, на диод которой через элемент связи ответвителя попадает только отраженная мощность, пропорциональная КСВ тракта. С выхода детекторной головки сигнал поступает на пороговую схему допускового контроля. На выходе детекторной головки имеется согласованная нагрузка, отключив которую можно при помощи измерителя мощности общего назначения измерить КСВ тракта. Погрешность допускового контроля не превышает ±20%, а КСВН данного устройства не более 1,15 ±0,05.

Антенный переключатель (АП) служит для подключения антенны радиолокатора к выходу передающего тракта при генерации мощного зондирующего радиоимпульса и для подключения антенны ко входу приемного тракта при отсутствии зондирующего импульса. Антенный переключатель коммутационного типа выполнен по схеме с газовыми разрядниками РЗП-РБП (защиты приемника -блокировки передатчика) на основе прямоугольных волноводов. При этом потери полезного сигнала в режиме приема составляют не более 1 дБ, а КСВН в режиме передачи - не более 1,1

В некоторых типах РЛС (например, АТСR-22, АТСR-44) в качестве антенного переключателя используется ферритовый циркулятор, выполненный на основе двойного волноводного тройника, сдвоенного волновода с ферритовыми пластинами и щелевого моста с поглощающей нагрузкой.

Устройство ввода затухания (УВЗ) позволяет вводить в тракт дополнительное затухание при неработающем передатчике (например, при ремонте, смене клистрона и т. п). Ввод затухания обеспечивает безопасность при разборке волноводного тракта неработающего передатчика при работе передатчика другого канала. Данное устройство представляет собой отрезок волновода, в который по середине широкой стенки вводится отражающий штырь (режим «Ремонт»).

Опущенный штырь с помощью концевого микровыключателя размыкает цепь блокировки передатчика, и последний не может быть включен. В УВЗ обеспечивается ослабление сигнала работающего передатчика не менее 30 дБ; КСВН -устройства в режиме «Работа» составляет не более 1,1.

Фильтр (Ф) является заградительным для сигнала с частотой Fа < Fв и представляет собой зауженный по широкой стенке волновод со ступенчатыми переходами к нормальному сечению 180Х85 мм (запредельный для частоты Fа). Фильтр обеспечивает ослабление сигнала с частотой Fа не менее 15 дБ. Потери полезного сигнала с частотой Fв составляют не более 0,3 дБ при КСВ не более 1,15.

Блок сложения и разделения сигналов (БСРС) служит для сложения мощностей сигналов с частотами Fа и Fв при передаче и разделении сигналов с такими частотами при приеме.

В состав блока входят два индуктивных щелевых моста, удлинительный волновод и некоторые вспомогательные элементы СВЧ тракта. Принцип работы этого блока основан на известных свойствах щелевых мостов и волноводов. Развязка между частотными каналами А и В обеспечивается не менее 20 дБ, а КСВ - не более 1,15.

Блок разделения сигналов (БРС) в канале дополнительного луча построен аналогично БСРС канала основного луча.

Направленный ответвитель (НО) служит для ввода испытательного сигнала при проверке и настройке БСРС, АП и приемного тракта РЛС. Направленный ответвитель выполнен в виде двух взаимно перпендикулярных волноводов (основного и вторичного), электрическая связь между которыми осуществляется через крестообразные отверстия связи в общей широкой стенке. Вторичный волновод на одном конце имеет поглощающую нагрузку, а на другом - фланец, к которому присоединяется возбудитель (волноводно-коаксиальный переход). Возбудитель имеет высокочастотный разъем для подключения кабеля при ввода испытательного сигнала от генератора стандартных сигналов. Переходное ослабление ответвителя составляет 40 дБ; КСВН - не более 1,1.

Антенно-фидерная система в целом при работе в двухчастотном режиме имеет следующие технические характеристики:

КСВН волноводного тракта, измеренный на входных фланцах ИПМ (см. рис. 1.3), не более 1,3;

КПД волноводного тракта канала основного луча не менее 0,65;

КПД волноводно-коаксиального канала дополнительного луча не менее - 0,3.

В заключение отметим некоторые особенности построения АФС других типов РЛС.

В АФС РЛК «Скала-МПР» предусмотрена работа в двухчастотном режиме при взаимно ортогональных поляризациях сигналов, излучаемых на разных частотах Fа и Fв. Это обеспечивает дополнительное сглаживание амплитудных флюктуаций суммарного отраженного сигнала и увеличивает максимальную дальность действия РЛС.

В РЛС ATCR-22 и ATCR-44 в качестве антенного переключателя применяется ферритовый циркулятор. Однако для дополнительного ослабления просачивающегося сигнала в режиме передачи перед входом приемника включаются последовательно дополнительный твердотельный переключатель «Прием - передача» на рin-диодах и коаксиальный ограничитель. Благодаря этому обеспечивается защита транзисторного УРЧ приемника от перегрузки. Кроме того, в волноводном тракте предусмотрен отвод небольшой части мощности зондирующего сигнала для работы системы АПЧ. Переключение поляризации с линейной на круговую (без плавного перехода) предусмотрено как в основном, так и в дополнительном каналах двухлучевой диаграммы направленности антенны.