- •Введение

- •Условные обозначения

- •Глава 1. Первичные радиолокационные станции обзора воздушного пространства

- •1. Общая характеристика первичных рлс

- •2.Структурная схема, принцип действия и тактико-технические характеристики рлс

- •3.Антенно-фидерная система

- •4.Передающее устройство

- •5.Приемное устройство

- •6.Система цифровой обработки сигналов и адаптации рлс

- •7.Устройство объединения сигналов

- •8.Система синхронизации и формирования меток азимута.

- •9.Аппаратура управления, контроля и трансляции

- •10.Конструкция рлс, взаимосвязь рлс с подсистемами ас овд

- •Глава 2 вторичные радиолокаторы для управления воздушным движением

- •11.Общие характеристики врл

- •Помехи во вторичной радиолокации и методы защиты от них

- •12.Структурная схема системы вторичной радиолокации

- •2.4. Групповая аппаратура врл.

- •2.5. Взаимосвязь с подсистемами ас овд

- •2.6. Недостатки систем вторичной радиолокации

- •Глава 3 трассовая обзорная рлс «скала-м»

- •3.1. Двухкомплектное построение рлк

- •3.2. Особенности функциональных узлов рлс «скала-м»

- •3.3. Трассовый и аэродромный радиолокаторы atsr-22 и atsr-44

- •13.Радиолокационный комплекс «иртыш»

- •14.Общие сведения об аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

- •3.5.1. Критерий обнаружения по амплитуде.

- •3.5.2. Тенденции развития аппаратуры первичной обработки информации (апои)

- •14.1.Модульное построение аппаратуры апои

- •15.Устройство и работа апои

- •15.1.Состав и технические данные апои "приор"

- •15.2.Технические данные апои "приор"

- •15.3.Апри рк "приор"

- •Глава 4. Самолетная метеонавигационная радиолокационная станция «гроза»

- •16.Назначение и эксплуатационно-технические характеристики радиолокационной станции «гроза»

- •17.Функциональная схема рлс и характеристики основных трактов

- •18.Разновидности метеонавигационной станции «гроза»

- •18.1.Метеонавигационная рлс «гроза-м».

- •4.3.2. Особенности построения рлс «гроза-86».

- •4.3. Радиолокационная станция «градиент»

- •19.Структурная схема рлс «градиент-154».

- •4.4.1. Работа вск в режиме «контроль».

- •4.5. Радиолокационная станция а813 «контур»

- •Глава 5 доплеровский измеритель скорости и угла сноса

- •5.1. Доплеровский измеритель скорости дисс-016

- •5.2. Принципы бокового обзора земной поверхности

- •5.3. Принципы построения рса

- •Глава 6 радиолокационные системы посадки

- •6.1. Общие сведения о радиолокационных системах посадки

- •6.2. Принцип работы посадочных рлс

- •6.3. Посадочные радиолокационные станции

- •6.3.1. Посадочный радиолокатор прл-7.

- •6.3.2. Посадочные радиолокаторы рп-2ф и рп-зф

- •6.3.3. Методика использования посадочного радиолокатора

- •6.4. Диспетчерские радиолокационные станции

- •6.5. Обзорно-посадочные радиолокаторы

- •Глава 7 радиолокаторы обзора летного поля и метеорадиолокаторы

- •7.1. Назначение и общие сведения о рлс обзора летного поля

- •7.2. Функциональная схема рлс обзора летного поля и особенности ее построения

- •7.3. Общие сведения о метеорологических рлс

- •7.3.1. Принцип работы и структурная схема типовой метеорологической рлс.

- •7.3.2. Общие сведения о метеорологическом радиолокаторе мрл-5.

- •7.4. Автоматизированный метеорологический радиолокационный комплекс «метеоячейка».

- •Глава 8 методы тепловой (пассивной) радиолокации

- •8.1 Обнаружение сигналов в пассивной радиолокации

- •8.2. Измерение координат целей в пассивной (тепловой) радиолокации

- •8.3. Системы самонаведения

- •8.3.1. Принципы построения систем самонаведения

- •8.3.2. Характеристики систем самонаведения

- •Список литературы

- •Глава 1. 11

- •Глава 5 279

- •Глава 6 306

- •Глава 7 373

- •Глава 8 406

4.4.1. Работа вск в режиме «контроль».

Встроенная система контроля обеспечивает проверку:

энергетического потенциала радиолокатора, комплексного параметра, характеризующего уровень чувствительности приемника, работах схемы АПЧ и передатчика, позволяющего качественно оценить уровень импульсной мощности;

правильность отработки рассогласований системой гиростабилизации антенного блока;

основных параметров видеоусилителя индикаторного блока;

ряда вспомогательных параметров, позволяющих определить неисправность в радиолокаторе с точностью до блока.

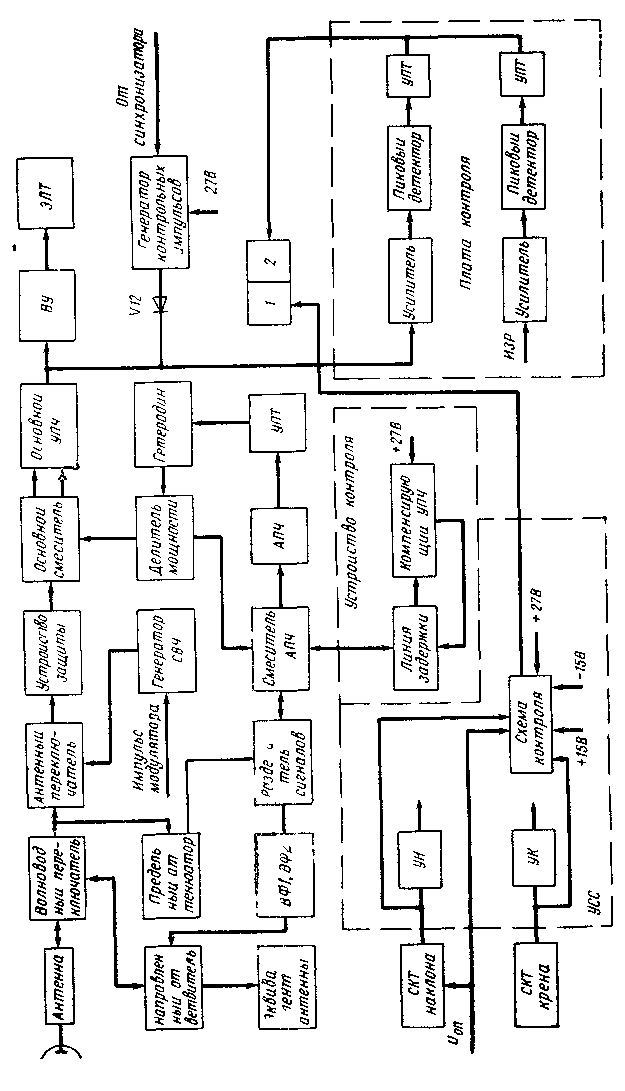

Для индикации неисправности антенного или приемопередающего блока на пульте управления размещено цифровое табло «Неисправен». При неисправности антенного блока высвечивается цифра 1. При неисправности приемопередающего блока - цифра 2. Информация о неисправностях блоков поступает на световое табло во всех режимах работы радиолокатора. Функциональная схема взаимодействия элементов встроенного контроля и основных узлов РЛС представлена на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Функциональная схема встроенного контроля

Включение режима «Контроль» осуществляется нажатием соответствующей клавиши на пульте управления. При этом срабатывает волноводный переключатель ГД 47, расположенный на монтажной раме, и подключает к волноводному выходу работающего приемопередающего блока поглощающую нагрузку (эквивалент антенны). Кроме того, на компенсирующий УПЧ подается напряжение 4-27 В, и в работу включается устройство контроля.

При контроле энергетического потенциала радиолокатора дополнительно используются: волноводный коммутатор ГД При этом основная мощность передатчика поглощается в эквиваленте антенны, а ее небольшая часть через предельный аттенюатор и разделитель сигналов поступает на смеситель АПЧ Преобразованный сигнал промежуточной частоты с выхода смесителя АПЧ подается на устройство 47, направленный ответвитель, эквивалент антенны, ферритовые вентили ВФ1 и ВФ2 и устройство контроля, включающее линию задержки и компенсирующий УПЧ.

Задержанный импульс, пройдя компенсирующий усилитель, вновь поступает на вход линии задержки. Таким образом, в замкнутом контуре «Линия задержки (ЛЗ) - компенсирующий УПЧ» будут циркулировать импульсы промежуточной частоты с периодом повторения определяемым временем задержки в ЛЗ и равного 15 мкс. Компенсирующий УПЧ восполняет потери энергии сигнала при прохождении ЛЗ с коэффициентом меньше единицы При этом амплитуда циркулирующих импульсов будет уменьшаться от импульса к импульсу по экспоненциальному закону.

Параметры схемы контроля подбираются таким образом, чтобы при исправности приемопередающего блока и частично индикаторного на экране ЭЛТ четко наблюдалась последовательность из пяти яркостных дуг (полуколец).

Отсутствие полуколец на экране индикатора в режиме «Контроль» свидетельствует о том, какой блок неисправен - приемопередающий или индикаторный. О неисправности приемопередающего блока судят по показаниям цифрового табло на пульте управления. В состав приемо-передающего блока входит плата контроля, которая вырабатывает сигнал отказа при отсутствии импульсов запуска развертки в рабочих режимах или последовательности циркулирующих импульсов на выходе основного УПЧ в режиме «Контроль».

Плата контроля содержит два идентичных канала, каждый из которых включает усилитель видеоимпульсов, пикдетектор и усилитель постоянного тока (см. рис. 4.6). На один канал подаются импульсы запуска развертки (ИЗР) из узла запуска магнетрона (УЗМ), а на другой - циркулирующие видеоимпульсы с выхода основного УПЧ в режиме «Контроль». В рабочих режимах ИЗР усиливаются, детектируются и постоянное напряжение поступает на УПТ. Если амплитуда импульсов запуска находится в заданных пределах, то на выходе УПТ будет напряжение высокого уровня (4...5 В), т. е. логическая 1. При отсутствии ИЗР на выходе УПТ будет напряжение низкого уровня (0,3 В), т. е. логический 0. Второй канал в рабочих режимах заперт и не влияет на работу первого. В режиме «Контроль» открывается второй канал, на вход которого поступают циркулирующие импульсы с основного УПЧ. Работа этого канала аналогична работе первого канала. Выходное напряжение платы контроля подается на цифровое табло в пульте управления. Если действует напряжение низкого уровня, то на табло высвечивается цифра 2, свидетельствующая о неисправности блока приемопередатчика. Отсутствие ИЗР индицируется на табло во всех режимах работы РЛС, отсутствие циркулирующих импульсов только в режиме «Контроль».

Для проверки работы видеоусилителя используется генератор контрольных импульсов пилообразной формы. При включении режима «Контроль» генератор запускается, и его импульсы подаются через развязывающий диод У12 на вход видеоусилителя. При исправной работе трехтонового видеоусилителя на экране индикатора появляется засвеченное полукольцо шириной 40 ... 50 км на расстоянии 15 км от начала развертки.

При одновременном нажатии клавиш «Контроль» и «Контур» внутри засвеченного полукольца появляется темный провал, свидетельствующий о нормальной работе схемы контурной индикации.

Принцип действия встроенного контроля антенного блока основан на подаче в него контрольных сигналов, эквивалентных сигналам крена и тангажа и поступающих с гировертикали. При правильной отработке антенного блока остаточные напряжения на входе усилителей крена и тангажа не должны превышать определенных значений. Схема контроля размещена в усилителе следящих систем (УСС). Проверка работоспособности антенного блока осуществляется раздельно по каналам крена и тангажа с последующим выходом на схему контроля, срабатывающую при превышении одним из сигналов определенной величины. В этом случае на цифровом табло с надписью «Неисправен» высвечивается цифра 1.