- •2.2. Зональные особенности болот

- •2.3. Основные типы болотных микроландшафтов

- •8. Чулымский среднезаболочеиный район долинных лесных и облесенных смешанных олиготрофных и евтрофных болотных массивов.

- •1 2 М, изредка 3 м. Торфяная залежь этих болот состоит в основном из

- •3.2. Строение деятельного слоя

- •1 Расчет средних минимальных уровней выполнен по методике, рассмотренной в работе [142], по данным метеорологических наблюдений на станции Сургут за 60-летний период.

- •3.3. Водно-физические свойства деятельного слоя болот

- •3.4.2 Прочность промерзшего слоя торфяной залежи.

- •4.1. Уровенный режим болот области распространения многолетней мерзлоты

- •2. В числителе даны экстремальные значения уровней, в знаменателе — годы, в которые онн наблюдались.

- •4.2. Уровенный режим в зоне выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот

- •2. В числителе даны экстремальные значения уровней, в знаменателе — годы, в которые они наблюдались.

- •5.1. Тепловые свойства торфяной залежи

- •5.2. Режим теплообмена в деятельном слое болот

- •5.3. Температурный режим торфяной залежи Западно- Сибирских болот

- •5.3.1. Температурный режим болот северной части равнины.

- •5.4. Промерзание торфяной залежи

- •5.5. Оттаивание торфяной залежи

- •0 4 8 (}Жмкка/!/(смг-месяи)

- •6.2. Испарение с болот

- •7.3.4. (Химический состав вод.

- •2. Знак плюс (-)-) означает наличие данных наблюдений, знак минус (—) — отсутствие наблюдений.

- •8.2. Озера северной части Западно-Сибирской равнины

- •8.3. Озера центральной части Западно-Сибирской равнины

- •8.3.4. Химический состав воды внутриболотных озер. Химический состав озерных вод определяется в основном химическим составом атмосферных осадков и болотных вод, питающих внутриболотные озера.

- •1 При этом сделано допущение, что дренирующая способность крупных внутрибо

- •8.4. Озера южной части Западно-Сибирской равнины

- •9.2. Мелиоративные мероприятия при обустройстве нефтяных и газовых месторождений

- •9.3. Промораживание болот естественным холодом для создания оснований под дороги и другие сооружения

- •1 Для болот Сургутского Полесья поправки несколько меньше и могут быть приняты равными 2/з приведенных в таблице значений.

- •9.4. Возможное преобразование структуры естественного ландшафта под влиянием подтоплений в речных системах

- •9.6. Влияние крупномасштабных осушительных мслио- раций болот на тепловой режим и промерзание грунтов

- •9.7. Устойчивость болотных и болотно-озерных систем при преобразовании и освоении территорий

- •9.8. Опыт пионерного освоения болот на территориях нефтяных и газовых месторождений

- •2. В числителе даны экстремальные значения уровней, в знаменателе — годы, в которые они наблюдались.

- •1. Болотная система междуречья Ваха и Ватинского Егана

- •II. Болотная система междуречья Ичи и Оми

5.2. Режим теплообмена в деятельном слое болот

До недавнего времени в связи с отсутствием достаточно надежных приборов для определения потока тепла в грунт последний определялся обычно расчетным путем, в частности, по зависимости типа

(}=-РХ т-^-, (5.12)

где (2 — тепловой поток, кал; Р — площадь поперечного сечения теплового потока, см2; % — коэффициент теплопроводности, кал/(см-с-°С);

т — время, с; градиент температуры I по глубине г.

Для вычисления теплопотока по формуле (5.12) необходимы очень детальные (по времени и глубине) и качественные наблюдения за температурой торфяной залежи, а также данные о величине коэффициента теплопроводности. В связи с тем что градиенты температуры в деятельном слое торфяной залежи сильно меняются как во времени, так и по глубине, расчет потока тепла в торфяную залежь по вышеприведенной зависимости является весьма трудоемким.

Широкое внедрение в практику исследований теплового режима почво-грунтов тепломера АФИ [136] позволило получить достаточно обширный экспериментальный материал по величинам теплопотока в деятельном слое различных болот ЕТС и Западной Сибири.

Наблюдения за режимом теплообмена в деятельном слое торфяной залежи Западно-Сибирских болот проводятся ГГИ с 1964 г. В 1964 г. теп- лобалансовые исследования велись на болотном массиве в районе оз. Нумто на участке с многолетнемерзлыми грунтами. В 1965—1966 гг. эти наблюдения проводились на Мортымьинском болотном массиве в грядово-мочажинном комплексе, а в 1967—1970 гг.— на Самотлорском

145

болотном массиве в грядово-озерковом и сфагново-кустарничково-сосно- вом микроландшафтах. В 1972 г. в бассейне р. Правой Хетты были проведены наблюдения за теплопотоком в деятельном слое (в слое сезонного оттаивания) минеральных почво-грунтов.

Сведения о пунктах наблюдений за теплопотоком, глубинах установки тепломеров, а также о периоде наблюдений приводятся в табл. 5.2. Результаты экспериментальных исследований, выполненных на указанных выше массивах, представлены в табл. 1—5 приложения 16.

К калНсм2")

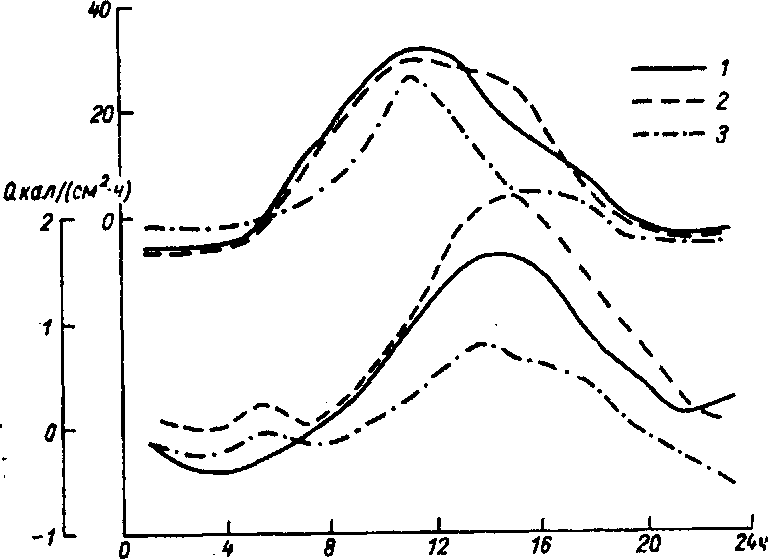

Рис. 5.7. Ход потока тепла 0 и радиационного баланса Н в тече- •-г- ние суток на болотном массиве в районе оз. Нумто. Сфагново-ку-

старничково-лишайниковый микроландшафт, 1964 г.

/—9/УШ, 2—20/УП1, 3-6/1Х.

Используя эти данные, рассмотрим режим теплообмена в деятельном слое торфяной залежи по болотным зонам (с севера на юг).

На рис. 5.7 приведен график изменения величины теплопотока в течение суток на болоте с многолетней мерзлотой. Как видно из этого рисунка, направление теплопотока в суточном ходе меняется: в дневные часы (светлая часть суток) поток направлен в торфяную залежь, в ночное время — из торфяной залежи. В периоды смены направлений теплопотока, что обычно наблюдается в утреннее и вечернее время, он равен нулю. В светлую часть суток ход теплопотока в основном определяется ходом радиационного баланса. Однако наблюдается некоторое запаздывание в наступлении экстремальных значений теплопотока. Максимальная величина теплопотока в это время обычно наблюдается в 13—15 ч. Причем абсолютная величина его в период интенсивного прогревания торфяной залежи в 3—4 раза больше максимальной величины теплопотока в ночное время.

Поток тепла в торфяную залежь в условиях вечномерзлых грунтов относительно велик и в отдельные сутки достигает 16% величины радиационного баланса. Это в значительной степени объясняется большими гра-

146

Пункты наблюдений за теплопотоком в торфяные и минеральные почво-грунты

Таблица 5.2

Наименование болотного массива |

Местоположение болотного массива |

Болотный микроландшафт |

Элемент микрорельефа, иа котором установлены тепломеры |

Глубина установки тепломера, см |

Период наблюдений |

Сроки наблюдений |

Примечание |

|

|

|

Торфяные грунты |

|

|

|

|

Без названия |

оз. Нумто |

Сфагново-ку- старничково- лишайниковый |

Межкочечное понижение |

2,5 |

VIII—IX 1964 г. |

Наблюдения серийные (12 сроков в сутки) |

Зона крупнобугристых болот |

Мортымьин- ский |

Бассейн р. Му- лымьи, д. Мор- тымья |

Грядово-моча- жинный |

Повышение (моховая подушка на гряде) |

2,5 |

VI—IX 1965 г. |

В 6 сроков с проведением серийных наблюдений (12 сроков в сутки) |

|

|

|

|

|

|

VI—IX 1966 г. |

В 8 сроков |

|

Самотлор- ский |

Междуречье Ваха и Ватинского Егана (оз. Ленинградское) |

Грядово-озер- ковый |

Межкочечное понижение на гряде |

2,5 20 |

|

В 3 и 4 срока с одновременной регистрацией теплопотока на электролитических интеграторах Х-603. Эпизодически серийные наблюдения (24 срока в сутки) |

Зона выпуклых (сфагновых) олиготрофных болот |

|

|

Повышение (моховая подушка на гряде) |

2,5 20 |

VI 1967 г.— IX 1968 г. VII 1969 г.— IX 1970 г. |

|||

|

|

Сфагново-ку- старничково- сосновый |

Повышение (моховая подушка) |

2,5 |

X 1969 г.— V 1970 г. |

В 4 срока с одновременной регистрацией теплопотока на электролитических интеграторах Х-603 |

|

Продолжение та б л 5.2

Наименование болотного массива |

Местоположение болотного массива |

Болотный микроландшафт |

Элемент микрорельефа, на котором установлены тепломеры |

Глубина установки тепломера,см |

Период наблюдений |

Сроки наблюдений |

Примечание |

Без названия |

Левобережье р. Правой Хетты, пос. Пангода |

Л Суходольны й- участок, покрытый ку- старничково- мохово-ли- шайниковой растительностью |

Минеральные по Ровная площадка |

ч в о-г р у н т На поверхности по- чво-грун- та под моховой и лишайниковой растительностью высотой 5— —7 см |

ы VIII 1972 г. |

В 4 срока с одновре- | менной регистрацией теплопотока на электролитических интеграторах Х-603 |

Зона плоскобугристых болот |

диентами температуры и высокой влажностью верхнего слоя залежи. Среднее его значение 10,5 кал/(см2-сутки), полученное по отдельным эпизодическим измерениям, составляет 7% величины /?.

В табл. 2 приложения 16 приведены данные по теплопотоку в верхнем слое суходольных участков, покрытых лишайниковой и моховой растительностью. Толщина растительного слоя (живые и отмершие части растений), под которым были установлены тепломеры, составляет 5—7 см. Сравнение данных, приведенных в табл. 2 приложения 16, показывает, что теплопоток на участках суходола, покрытых лишайником, почти вдвое больше, чем на участках с моховой растительностью. Последнее можно объяснить, по-видимому, более высокой влажностью верхнего растительного слоя на участках с лишайником. Ввиду отсутствия данных о радиационном балансе поверхности в период измерения теплопотока (табл. 2 приложения 16) сравнить величины С?, полученные на болоте и суходоле в рассматриваемой зоне, не представляется возможным.

Наиболее полные сведения о режиме теплообмена сибирских болот получены по центральной части Западно-Сибирской равнины, которую занимает зона выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот. Наблюдения за теплопотоком в этой зоне проводились на Мортымьинском болотном массиве, расположенном в бассейне р. Конды, и на Самотлорском массиве, залегающем на водоразделе рек Ваха и Ватинского Егана. Измерения теплопотока выполнялись с помощью тепломеров АФИ, установленных на разных элементах микрорельефа и на различных глубинах (см. табл. 5.2).

Полученные данные позволяют достаточно детально рассмотреть режим теплообмена в торфяной залежи указанных выше болот в течение суток, теплого сезона и года в целом.

Суточный ход теплообмена в торфяной залежи четко делится на две части: на теплообмен в светлое время суток, когда поток тепла направлен в торфяную залежь, и на теплообмен в ночное время, когда направление потока тепла меняется на обратное. В период прогревания торфяной

Таблица 5.3

Экстремальные значения теплотока в торфяную залежь (кал/(см3 • ч.)) на Мортымьинском болотном массиве. Грядово-мочажинный комплекс (гряда)

Год, месяц, декада |

Приток тепла, |

<31 |

Отток тепла, |

<3* |

О.ср <Э*ср |

|||

наибольший |

наименьший |

средний |

наибольший |

наименьший |

средний |

|||

1965 VII 1 |

3,14 |

0,88 |

2,06 |

—1,02 |

—0,06 |

—0,54 |

3,8 |

|

2 |

2,99 |

0,32 |

1,81 |

—1,20 |

—0,30 |

—0,74 |

2,4 |

|

3 |

1,67 |

0,30 |

0,86 |

—0,98 |

—0,21 |

—0,54 |

1,6 |

|

VIII 1 |

3,59 |

0,62 |

1,65 |

—1,21 |

—0,22 |

—0,85 |

1,9 |

|

2 |

2,91 |

0,44 |

1,23 |

—1,31 |

—0,12 |

—0,63 |

2,0 |

|

3 |

1,27 |

0,34 |

0,70 |

—1,03 |

—0,48 |

—0,70 |

1,0 |

|

IX 1 |

1,42 |

0,29 |

0,91 |

—3,39 |

—0,07 |

—0,97 |

0,94 |

|

2 |

1,87 |

0,39 |

0,91 |

—0,74 |

—0,05 |

—0,42 |

2,2 |

|

149

Продолжение табл. 5.3

Год, месяц, декада |

Приток тепла |

|

Отток тепла, |

|

«'СР З'ср |

||

наибольший |

наименьший |

средний |

наибольший |

наименьший |

средний |

||

1966VI 3 |

1,98 |

0,71 |

1,69 |

—1,16 |

-0,08 |

—0,77 |

2,2 |

VII 1 |

2,09 |

0,46 |

1,49 |

—1,21 |

—0,39 |

—0,76 |

2,0 |

2 |

2,53 |

0,97 |

2,05 |

—1,32 |

-0,61 |

—0,95 |

2,2 |

3 |

1,62 |

0,59 |

1,17 |

—0,94 |

—0,25 |

—0,55 |

2,1 |

VIII 1 |

1,87 |

0,54 |

1,49 |

—1,09 |

—0,40 |

—0,72 |

2,1 |

2 |

1,52 |

0,82 |

1,06 |

—0,72 |

—0,24 |

—0,49 |

2,2 |

3 |

1,16 |

0,14 |

0,76 |

—0,86 |

—0,29 |

—0,63 |

1,2 |

IX 1 |

1,31 |

0,62 |

0,94 |

—0,84 |

—0,24 |

—0,44 |

2,1 |

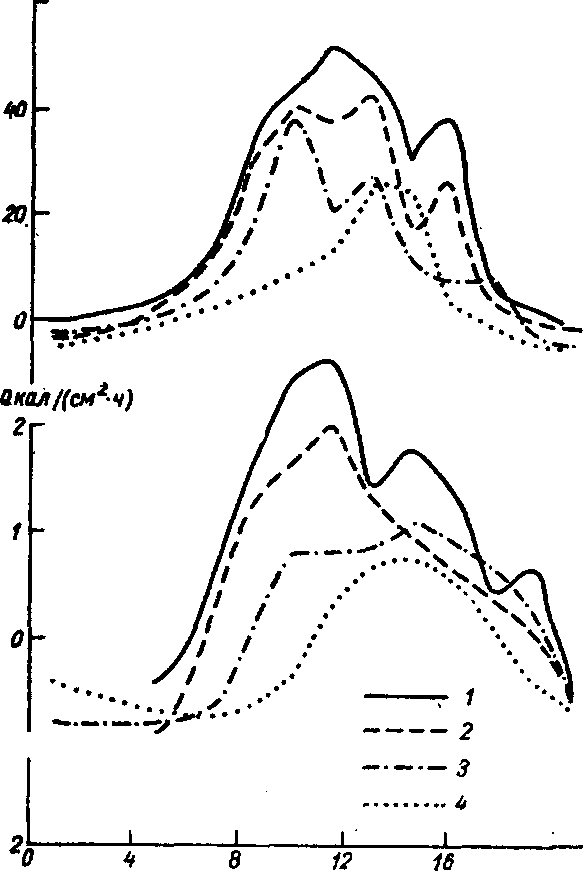

залежи (май — сентябрь) приток тепла в нее в светлую часть суток всегда больше оттока тепла за ночь (рис. 5.8), в период же ее охлаждения (октябрь, ноябрь) —наоборот (рис. 5.9). В зимний период (декабрь — апрель) наблюдается только отток тепла из залежи.

Соотношения максимальных величин притока и оттока тепла ф1 и ф2 за сутки приведены в табл. 5.3. Данные этой таблицы показывают, что в период интенсивного прогревания торфяной залежи (июнь, июль) средние за декаду величины максимального притока в 2—3 раза превышают величины максимального оттока тепла. Разница же в максимумах притока и оттока за отдельные сутки значительно больше. Однако по абсолютной величине приток тепла в залежь даже в самые теплые дни летне-

Таблица 5.4

Экстремальные значения теплопотока в торфяную залежь (кал/(см2 ■ ч)) на Самотлорском болотном массиве. Грядово-мочажниный комплекс (гряда)

Дата |

Микрорельеф |

Глубина установки тепломера,см |

Приток тепла |

Отток тепла |

Суточная амплитуда теплопотока, кал/(см'ч) |

||||||

наибольший |

наименьший |

средний |

наибольший |

наименьший |

средний |

|

|||||

1968 |

Понижение |

2,5 |

1,48 |

0,06 |

0,96 |

—0,86 |

—0,16 |

—0,49 |

2,34 |

||

5дан |

« |

20 |

0,57 |

0,02 |

0,31 |

0,55 |

|||||

|

Повышение |

20 |

0,74 |

0,04 |

0,32 |

|

|

|

0,70 |

||

6/УШ |

Понижение |

2,5 |

1,90 |

0,14 |

1,11 |

—0,64 |

—0,05 |

—0,39 |

2,54 |

||

|

« |

20 |

0,57 |

0,10 |

0,34 |

|

|

|

0,47 |

||

|

Повышение |

20 |

0,79 |

0,14 |

0,42 |

|

|

|

0,65 |

||

28/ |

Понижение |

2,5 |

0,85 |

0,11 |

0,54 |

—0,90 |

—0,18 |

—0,63 |

1,75 |

||

VIII |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

< |

20 |

0,06 |

0,0 |

0,03 |

—0,26 |

—0,01 |

—0,16 |

0,32 |

||

|

Повышение |

20 |

0,10 |

0,0 |

0,06 |

—0,34 |

—0,04 |

|

0,44 |

||

150

Продолжение табл. 5.3

Дета |

Микрорельеф |

Глубина установки тепломера , см |

Приток тепла |

Отток тепла |

Суточная амплитуда теплопотока, кал/(см*ч) |

||||

наибольший |

наименьший |

средний |

наибольший |

наименьший |

средний |

||||

1969 |

Понижение |

2,5 |

3,12 |

0,03 |

1,22 |

|

|

|

3,09 |

5/УП |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

« |

20 |

1,50 |

0,58 |

1,02 |

|

|

|

0.92 |

|

Повышение |

2,5 |

2,13 |

0,04 |

0,96 |

—0,40 |

—0,20 |

—0,30 |

2,53 |

|

с |

20 |

1,51 |

0,54 |

0,93 |

|

|

|

0.97 |

24/УШ |

Понижение |

2,5 |

2,36 |

0,01 |

1,23 |

—1,03 |

—0,07 |

—0,55 |

' 3,39 |

|

< |

20 |

0,58 |

0,0 |

0,21 |

—0,18 |

—0,04 |

—0,13 |

0,76 |

|

Повышение |

2,5 |

2,10 |

0,16 |

1,14 |

—1,18 |

—0,06 |

—0,57 |

3,28 |

|

< |

20 |

0,44 |

0,01 |

0,22 |

-0,11 |

—0,07 |

—0,09 |

0,55 |

1970 |

Понижение |

2,5 |

3,34 |

0,13 |

1,11 |

—0,67 |

0,0 |

—0,11 |

4,01 |

29/У1П |

|

|

|

|

|

|

|||

|

« |

20 |

1,43 |

0,25 |

0,82 |

|

|

|

1,18 |

|

Повышение |

2,5 |

1,95 |

0,06 |

0,78 |

—0,47 |

—0,16 |

—0,34 |

2,42 |

|

« |

20 |

0,98 |

0,0 |

0,51 |

|

|

|

0,98 |

го периода очень мал (не более 3,6 кал/(см2 • ч)) и составляет всего лишь 10% величины радиационного баланса.

Максимальная амплитуда суточных колебаний ф в верхнем 3-сантиметровом слое залежи на рассмотренных болотах Западной Сибири, по данным экспедиционных наблюдений, довольно велика и составляет до 4,01 кал/(см2-ч) (табл. 5.4). С глубиной амплитуда уменьшается, в 20см от поверхности болота она не превышает 1,18 кал/(см2-ч). Как видно из табл. 5.4, на повышенных элементах микрорельефа (кочках) амплитуда теплопотока в 1,5 раза меньше, чем на пониженных элементах (западинах).

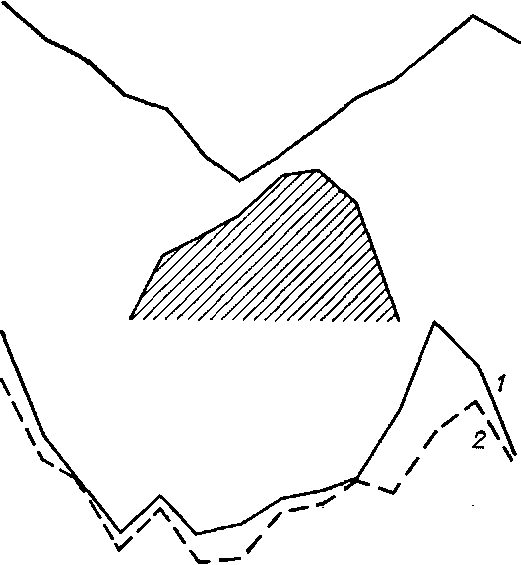

Наибольший интерес при оценке тепловых ресурсов болот представляет суммарный теплопоток С? за сутки, декаду, месяц. На рис. 5.10 показан ход теплопотока в течение теплого периода года, на этом же графике приведены данные по радиационному балансу.

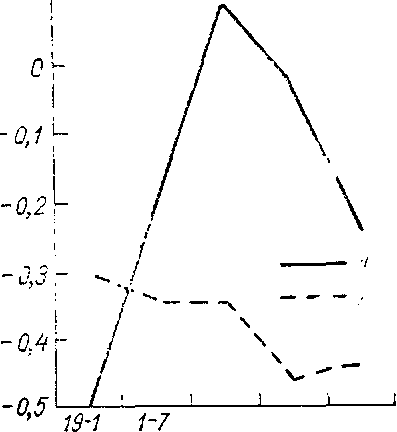

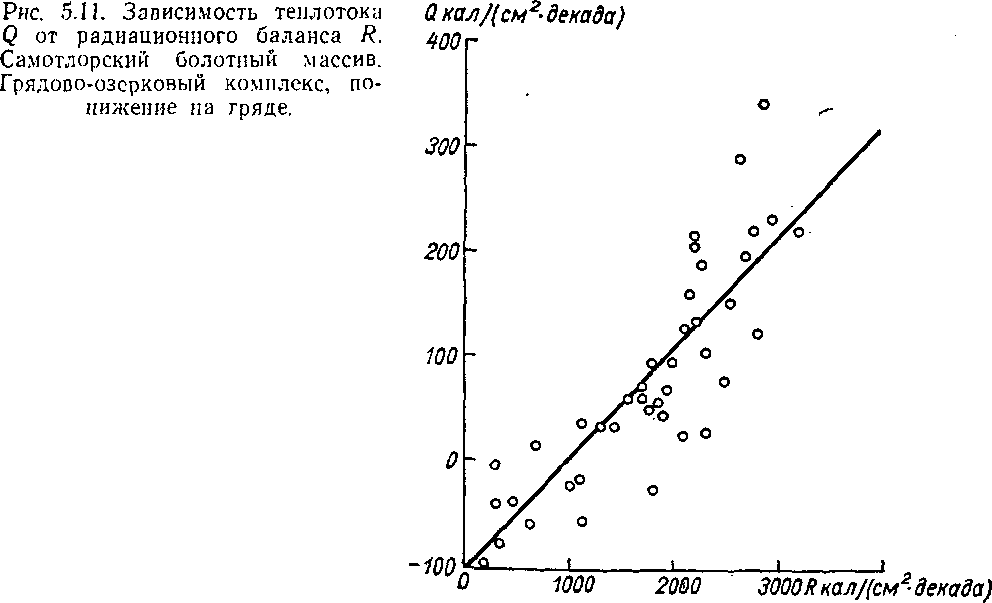

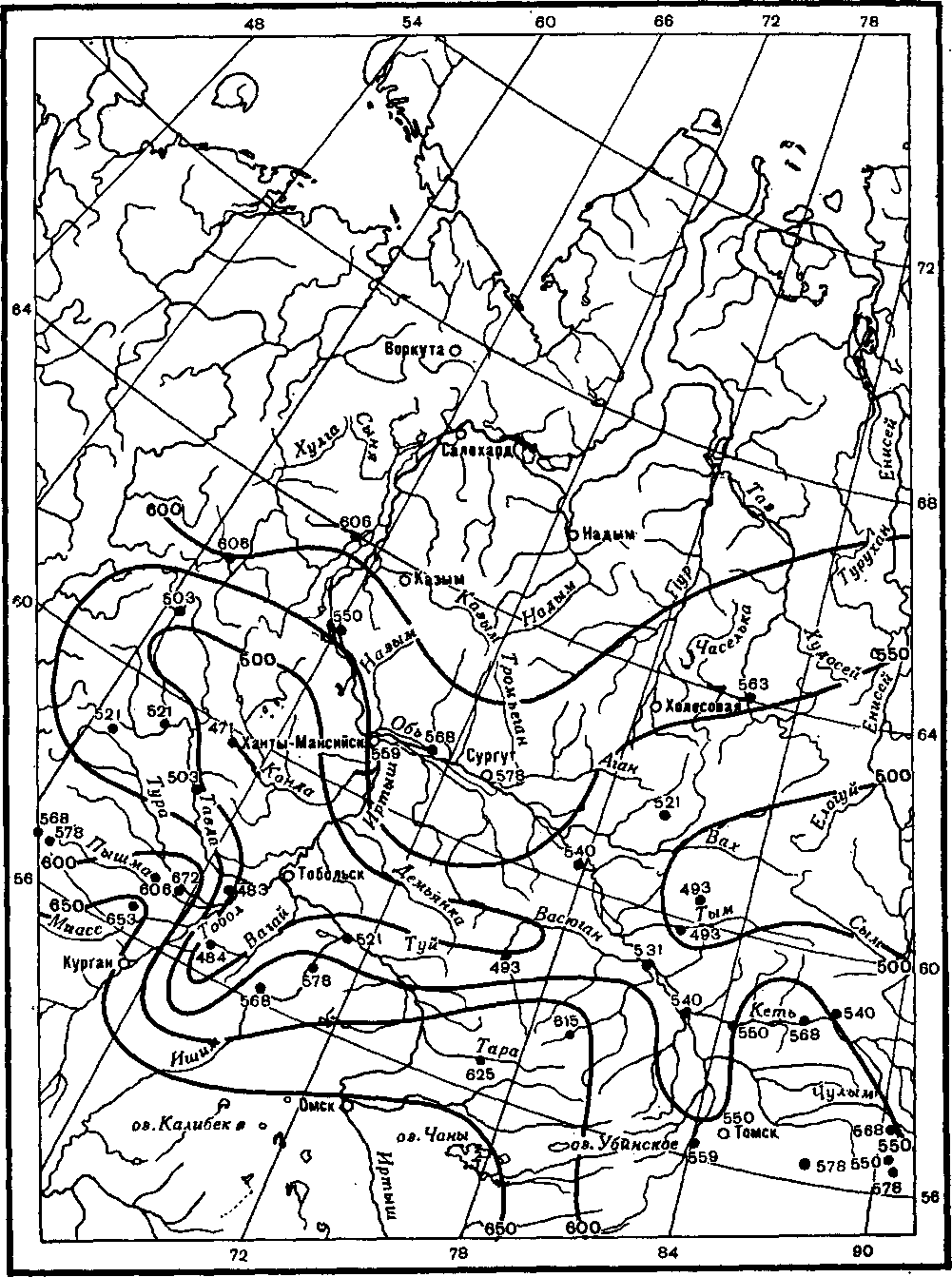

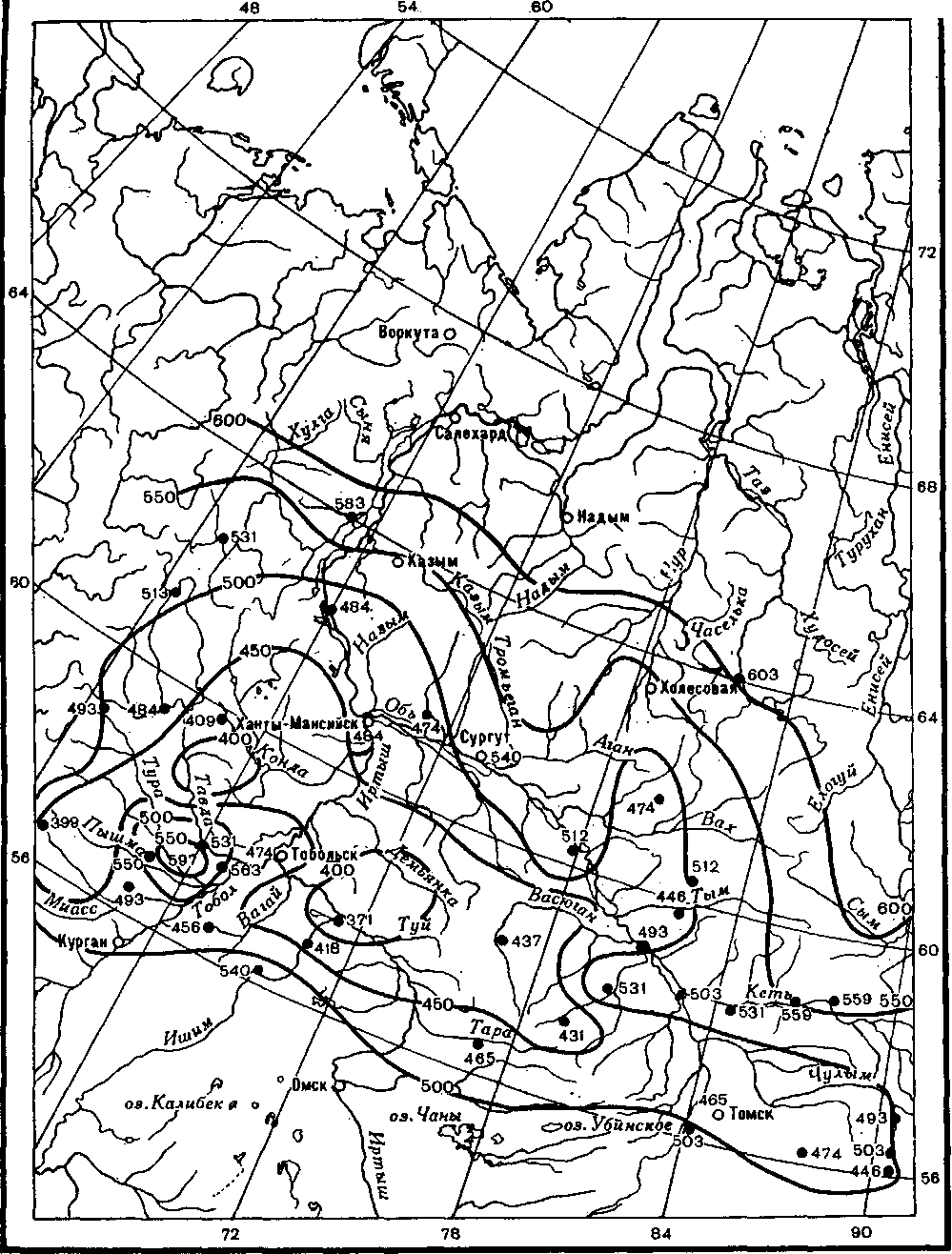

Ход теплопотока, как видно из рисунка, повторяет ход радиационного баланса. Используя это обстоятельство была построена связь между величинами теплопотока и радиационного баланса для различных элементов микрорельефа поверхности болот (рис. 5.11—5.13). Разброс точек на графике довольно велик, что объясняется влиянием на величину теплопотока ряда других факторов, например обводненности торфяной залежи. Полученные связи могут быть использованы как расчетные для определения декадных и месячных значений теплопотока по данным о радиационном балансе. Точность расчета ф по этим графикам для пониженных элементов микрорельефа составляет 52 кал/(см2-декада), для повышенных—31 кал/(см2-декада), в среднем для болота — 90 кал/(см2-ме- сяц). По графику (рис. 5.13) вычислены среднемесячные значения теплопотока для ряда пунктов центральной части Западно-Сибирской равнины и составлены карты месячных значений ф за теплый период года

151

Я кал/(см* ч) 60

Рис. 5.8. Ход чотока тепла <5 и радиационного баланса Я в течение суток на Мортымьинском болотном массиве. Гря- дово-мочажинныи комплекс, гряда, 1965 г.

/-ЗОЛ'!. 2—16/\'П, 3 —19/УП1, 4-18/1Х.

йкал/(см2-ч

0,1

7-13 13-19 19-1 «

Рис. 5.9. Ход потока тепла <2 в течение суток на Самотлорском болотном массиве. Сфагново-кустар- ничково-сосновый микроландшафт.

/—9/Х-69 г., 2-10/1-70 г.

20ч

/? налЦшг- сутки)

Рис. 5.10. Ход потока тепла <2 и радиационного баланса Я в течение теплого периода года на Самотлорском болотном массиве. Грядово-озерковый комплекс, гряда, 1969 г.

1 — понижение на гряде, 2 — повышение на гряде.

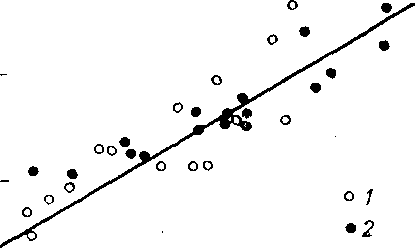

Рис. 5.12. Зависимость теплопотока 0 от радиационного баланса Я.

1 — Самотлорский болотный массив, грядово-озерковый комплекс, повышение на гряде; 2—Мортымьинский болотный массив, грядово-мочажшшый комплекс, повышение на гряде.

Окал/(см*-декада) 200 г

100

-100

1000

2000

3000/?кал/(см -декада)

Рис. 5.13. Зависимость теплопотока С} от радиационного баланса К. Микролапдшафты мохово-леспой и моховой групп, облесенные гряды комплексных микроландшафтов.

йкал/(смг-месяи,)

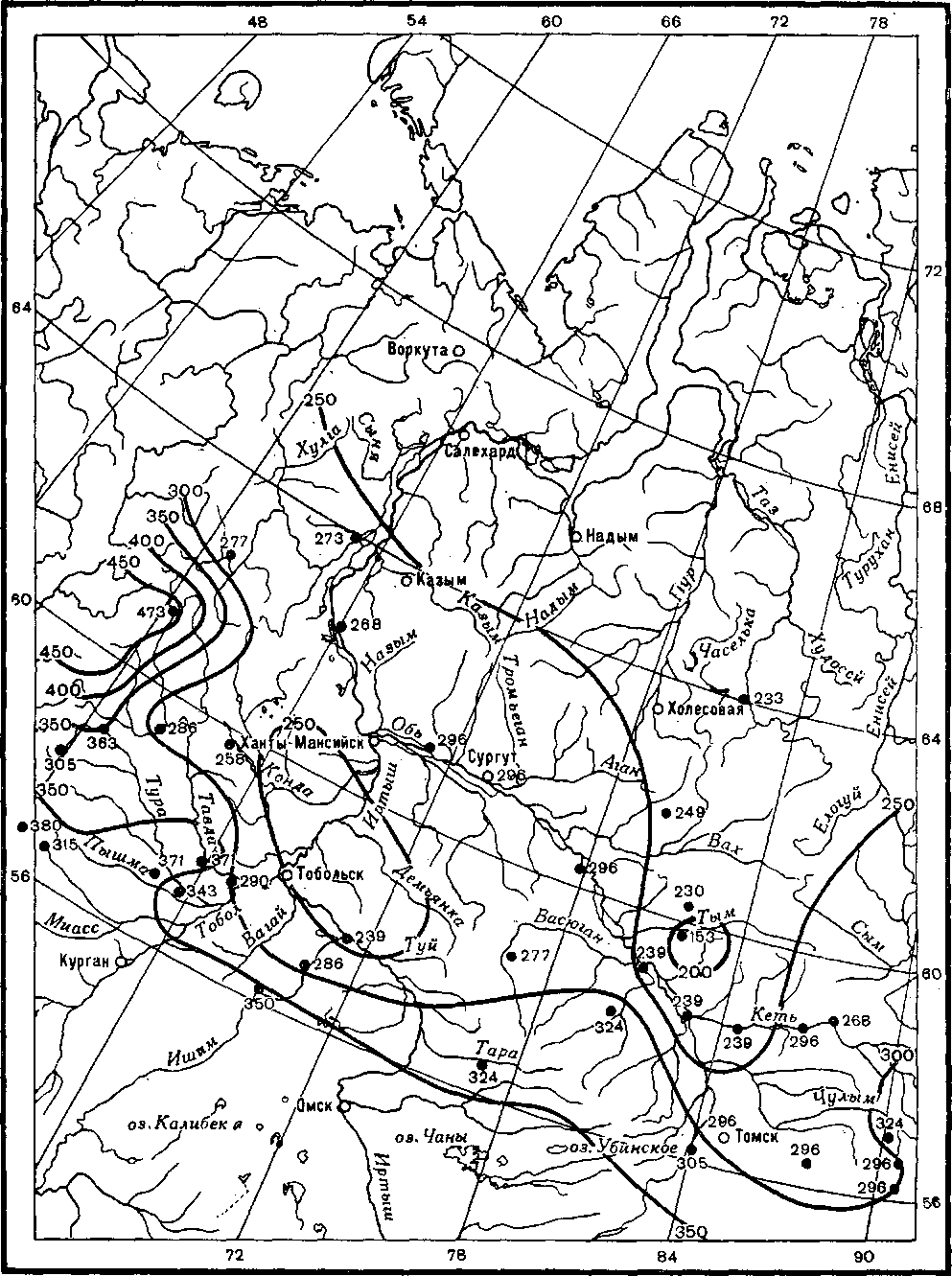

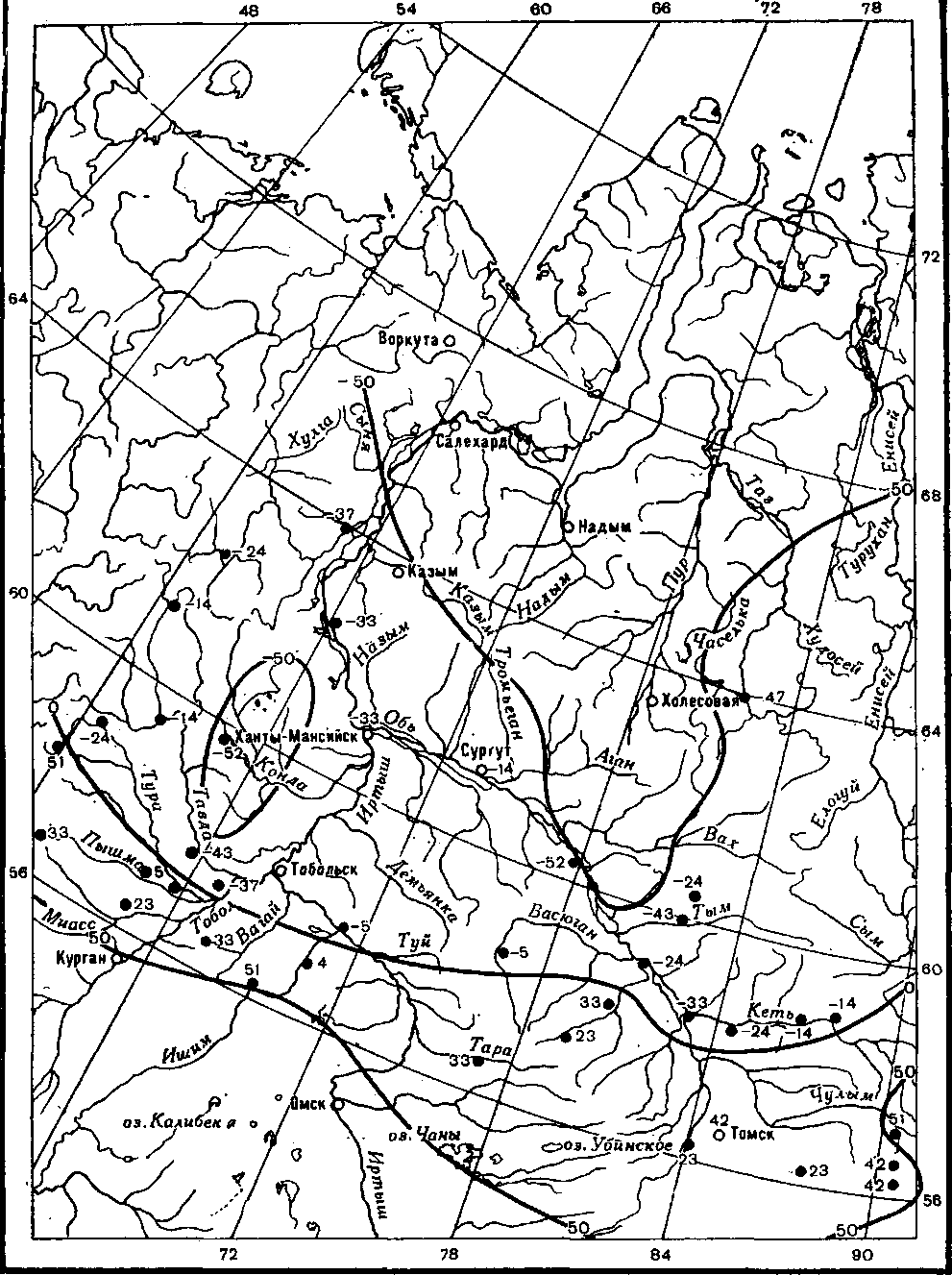

Рис. 5.14. Карта месячных значений теплопотока в торфяную залежь для болотных микроландшафтов мохово-лесной и моховой групп н для гряд комплексных микроландшафтов. Июнь.

154

вв 72 78

Рис. 5.15. Карта месячных значений теплопотока в торфяную залежь для болотных микроландшафтов мохово-лесной и моховой групп и для гряд комплексных микролаид-

шафтов. Июль.

Рис. 5.16. Карта месячных значений теплопотока в торфяную залежь для болотных микроландшафтов мохово-лесной и моховой групп и для гряд комплексных микролапд-

шафтов. Август.

Рис. 5.17. Карта месячных значений теплопотока в торфяную залежь для болотных микролаидшафтов мохово-лесной и моховой групп и для гряд комплексных микроландшафтов. Сентябрь.

(рис. 5.14—5.17) для болотных микроландшафтов мохово-лесной и моховой групп, а также для гряд болотных комплексов.

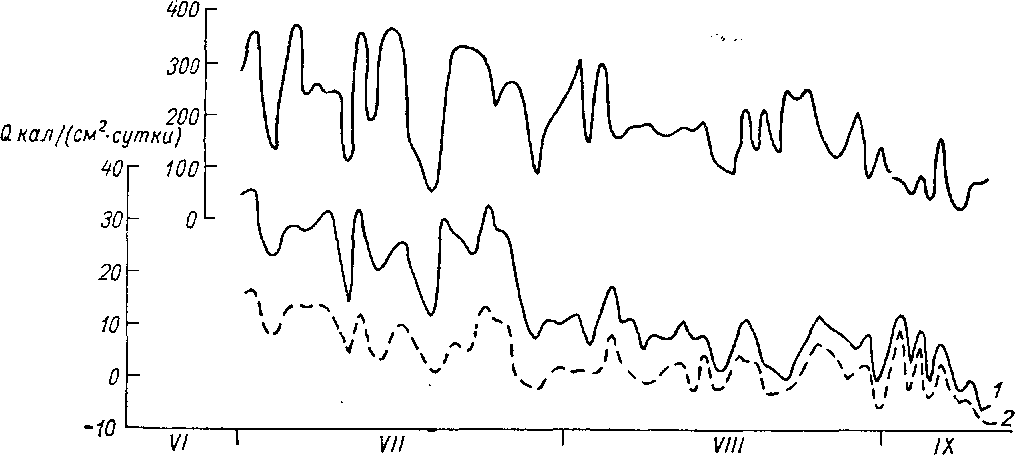

Ход потока тепла в торфяную залежь в течение года на Самотлорском болотном массиве показан на рис. 5.18. Как видно из этого рисунка, в годовом ходе прослеживается один максимум, приходящийся на начало лета (июнь), и один минимум, который наблюдается в начале зимы (декабрь). В период максимума наибольшие суточные величины теплопотока достигают 46,3 кал/(см2-сутки) (приток), в период минимума — 44,2 кал/(см2*сутки) (отток). В начале весны (май) и середине осени

1°С 20

-20 Нем 40

й о

§

ас а

400 О

-400

VII 'V///1 /X 1 X 1 Л/ 'X// 1 I 1 II 411 1IV 1 V 1 VI '.V// 'Ш1 1969 1970

Рис. 5.18. Ход потока тепла в торфяную залежь <2, температуры воздуха I и высоты снежного покрова к в течение года на Самотлорском болотном массиве. Грядово-озерковый комплекс, гряда.

1 — понижение 2 — повышение

гряде, гряде.

(сентябрь) наблюдаются дни, в которые суточные величины теплопотока равны нулю. В эти дни происходит смена направления потока в годовом ходе от отрицательного к положительному (весной), и наоборот (осенью). Период с положительным теплопотоком (притоком) длится 140 дней, с отрицательным теплопотоком (оттоком) — 225 дней. Величины притока тепла в торфяную залежь болот и оттока из нее за 1969—70 гг. оказались очень близкими: расхождение составило 24 кал/год в сторону положительного теплопотока. По температурным условиям рассматриваемый год был близок к среднему: средняя температура воздуха за холодный период была на 0,7° С выше нормы, за теплый период — на 2,3° С ниже нормы. Однако, если рассматривать величины теплопотока отдельно на повышенных и пониженных элементах микрорельефа, то можно заметить, что приток тепла за год на понижениях примерно на 700 кал больше, чем отток, на повышениях—наоборот (табл. 5.5). Отсюда следует, что роль микрорельефа в прогревании и охлаждении торфяных залежей болот весьма велика.

158

Таблица 5.5

Годовые значения теплопотока в торфяную залежь Самотлорского болотного массива (северная часть зоны выпуклых олиготрофных болот)

Характер тепло |

Период наблю |

Продолжи |

Теплопоток <2 кал /(см®. |

период) |

|

потока |

дений |

тельность периода, сутки |

на понижении |

и а повышении |

средний |

Отток |

Осень-зима 1969—70 гг. |

225 |

1200 |

1547 |

1374 |

Приток |

Весна-лето 1970 г. |

140 |

1936 |

860 |

1398 |

Расхождение |

— |

— |

+736 |

—687 |

+24 |