- •2.2. Зональные особенности болот

- •2.3. Основные типы болотных микроландшафтов

- •8. Чулымский среднезаболочеиный район долинных лесных и облесенных смешанных олиготрофных и евтрофных болотных массивов.

- •1 2 М, изредка 3 м. Торфяная залежь этих болот состоит в основном из

- •3.2. Строение деятельного слоя

- •1 Расчет средних минимальных уровней выполнен по методике, рассмотренной в работе [142], по данным метеорологических наблюдений на станции Сургут за 60-летний период.

- •3.3. Водно-физические свойства деятельного слоя болот

- •3.4.2 Прочность промерзшего слоя торфяной залежи.

- •4.1. Уровенный режим болот области распространения многолетней мерзлоты

- •2. В числителе даны экстремальные значения уровней, в знаменателе — годы, в которые онн наблюдались.

- •4.2. Уровенный режим в зоне выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот

- •2. В числителе даны экстремальные значения уровней, в знаменателе — годы, в которые они наблюдались.

- •5.1. Тепловые свойства торфяной залежи

- •5.2. Режим теплообмена в деятельном слое болот

- •5.3. Температурный режим торфяной залежи Западно- Сибирских болот

- •5.3.1. Температурный режим болот северной части равнины.

- •5.4. Промерзание торфяной залежи

- •5.5. Оттаивание торфяной залежи

- •0 4 8 (}Жмкка/!/(смг-месяи)

- •6.2. Испарение с болот

- •7.3.4. (Химический состав вод.

- •2. Знак плюс (-)-) означает наличие данных наблюдений, знак минус (—) — отсутствие наблюдений.

- •8.2. Озера северной части Западно-Сибирской равнины

- •8.3. Озера центральной части Западно-Сибирской равнины

- •8.3.4. Химический состав воды внутриболотных озер. Химический состав озерных вод определяется в основном химическим составом атмосферных осадков и болотных вод, питающих внутриболотные озера.

- •1 При этом сделано допущение, что дренирующая способность крупных внутрибо

- •8.4. Озера южной части Западно-Сибирской равнины

- •9.2. Мелиоративные мероприятия при обустройстве нефтяных и газовых месторождений

- •9.3. Промораживание болот естественным холодом для создания оснований под дороги и другие сооружения

- •1 Для болот Сургутского Полесья поправки несколько меньше и могут быть приняты равными 2/з приведенных в таблице значений.

- •9.4. Возможное преобразование структуры естественного ландшафта под влиянием подтоплений в речных системах

- •9.6. Влияние крупномасштабных осушительных мслио- раций болот на тепловой режим и промерзание грунтов

- •9.7. Устойчивость болотных и болотно-озерных систем при преобразовании и освоении территорий

- •9.8. Опыт пионерного освоения болот на территориях нефтяных и газовых месторождений

- •2. В числителе даны экстремальные значения уровней, в знаменателе — годы, в которые они наблюдались.

- •1. Болотная система междуречья Ваха и Ватинского Егана

- •II. Болотная система междуречья Ичи и Оми

1

И

их строение

и гидрологический режим

главное управление гидрометеорологической службы при совете министров ссср

государственный ордена трудового красного знамени гидрологическии институт

Болота

Западной Сибири,

их строение и гидрологический режим

Под редакцией

к. е. иванова, с. м. новикова

гидрометеоиздат ленинград 1976

УДК 556.56+551.481.2-5+565.04

В монографии излагаются результаты многолетних экспедиционных исследований строения и гидрометеорологического режима болотных систем Западной Сибири, проведенных Государственным гидрологическим институтом в последние 15 лет (1958—1973 гг.).

На основе наземных геоботанических исследований болот и широкого использования результатов дешифрирования аэрофотоснимков приводится детальная характеристика типов болот и болотных микроландшафтов Западно-Сибирской равнины.

Рассматривается строение торфяной залежи болот и водно- физические свойства ее деятельного слоя.

Дается описание уровенного режима различных типов болот, приводятся сведения о тепловых свойствах деятельного слоя, температурном режиме и промерзании торфяной залежи, а также данные о составляющих радиационного баланса поверхности болот и режиме испарения с них.

Значительное место в монографии отводится гидрографической характеристике внутриболотных рек и озер и рассмотрению их гидрологического режима.

Анализируются условия питания и структура болот, и иа основе этого дается характеристика устойчивости болотных и болотно-озерных систем при воздействии на них внешних факторов (осушение, переобводнеиие).

Рассматриваются перспективы мелиоративных мероприятий, возможные изменения природных процессов (заболачивание, выпадение лесов, осушение и т. д.) при том или ином воздействии на водный режим крупных и средних рек, а также некоторые пути использования гидрометеорологических ресурсов при хозяйственном и промышленном освоении края.

Е 20806-213

069 (02)-76 46"76

(5) Государственный гидрологический институт (ГГИ), 1976 г.

Оглавление

Предисловие 7

Введение 9

1

Краткий обзор исследований болот Западной Сибири 11

2

Общая характеристика болотных ландшафтов 19

2.1. Распределение болот по территории и геоморфологические условия

их залегания 19

2.2. Зональные особенности болот 25

2.3. Основные типы болотных микроландшафтов 33

2.4. Районирование болотных ландшафтов зоны выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот 39

3

Торфяиаи залежь болот и физико-механяческие свойства ее деятельного слоя 47

3.1. Строение торфяной залежи 47

3.2. Строение деятельного слоя 63

3.3. Водно-физические свойства деятельного слоя болот 75

3.4. Прочностные свойства торфяной залежи 106

4

Уроаеииый режим болот 113

4.1. Уровенный режим болот области распространения многолетней мерзлоты 113

4.2. Уровениый режим в зоне выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот 117

4.3. Уровениый режим в зоне плоских евтрофных и мезотрофных (осоково- гипновых и лесных) болот 130

4.4. Уровенный режим в зоне вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот 133

5

Тепловой режим болот 137

5.1. Тепловые свойства торфяной залежи .137

5.2. Режим теплообмена в деятельном слое болот ....... 145

5.3. Температурный режим торфяной залежи Западно-Сибирских болот 159

5.4. Промерзание торфяной залежи 184

5.5. Оттаивание торфяной залежи 196

6

Тепловой баланс болот ,.199

6.1. Радиационный баланс болот • .• ■ 199

6.2. Испарение с болот . . . . . . . 214

7

Внутриболотные реки и некоторые особенности их гидрологического

режима 225

7.1. Реки северной части равнины 226

7.2. Реки центральной части равнины 227

7.3. Реки южной части равнины 244

8

Виутриболотиые озера . 254

8.1. Общая характеристика озер 254

8.2. Озера северной части Западно-Сибирской равнины 256

8.3. Озера центральной части Западно-Сибирской равнины 261

8.4. Озера южной части Западно-Сибирской равнины ...... 299

9

Некоторые проблемы преобразования заболоченных территорий Западно-

Сибирской равнины в связи с освоением ее природных ресурсов .... 307

9.1. О мелиорации заболоченных территорий в условиях освоения Западно- Сибирской равнины 307

9.2. Мелиоративные мероприятия при обустройстве нефтяных и газовых месторождений 309

9.3. Промораживание болот естественным холодом для создания оснований

под дороги и другие сооружения 311

9.4. Возможное преобразование структуры естественного ландшафта под влиянием подтоплений в речных системах 3)8

9.5. О влиянии возможного снижения уровней в речных системах на структуру естественного ландшафта 320

9.6. Влияние крупномасштабных осушительных мелиорации болот па тепловой режим и промерзание грунтов 321

9.7. Устойчивость болотных и болотно-озсрпых систем при преобразовании

и освоении территорий 322

9.8. Опыт пионерного освоения болот на территориях нефтяных и газовых месторождений , 330

Заключение 335

Список литературы 337

Приложения 345

1. Краткая характеристика основных болотных микроландшафтов Западной Сибири (южнее Сибирских Увалов) 347

2. Объемный вес абсолютно сухого вещества (г/см3) в деятельном слое залежи на различной глубине относительно СПБ (Экспериментальные данные по детальным исследованиям ГГИ, проведенным на болотах Западной Сибири) 356

Таблица 1. Микроландшафт сфагново-кустарничково-сосновый. Болото

в районе оз. Самот-Лор 356

Таблица 2. Микроландшафт сфагново-кустарничковый, редко облесенный сосной. Болото в районе оз. Самот-Лор 358

Таблица 3. Микроландшафт сфагново-кустарничковый, облесенный сосной, с отдельными понижениями. Болотный массив Мортымьинский . . 359

3. Объемный вес .абсолютно сухого вещества (г/см3) в верхнем слое торфяной залежи низинных болот. (По литературным источникам) . . . 360

Таблица 1. Для различных микроландшафтов . 360

Таблица 2. Низинные болота Барабинской низменности (по данным

С. И. Долгова [67]) 361

Таблица 3. Низинное болото в междуречье Ишима и Большой Тавы (по данным Н. М. Голякова и П. И. Сребрянской [53]) 361

4. Результаты лабораторных исследований связанной воды в образцах мохового очеса и слаборазложившегося торфа, отобранных из торфяной

залежи верховых болот 362

Таблица 1. В бассейне р. Мулымьи — притока р. Конды 362

Таблица 2. Влагоемкость V (г/г абсолютно сухого вещества) сфагнового очеса при различном отрицательном гидростатическом давлении . . 364

5. Значения послойных коэффициентов водоотдачи |=/(г) 365

Таблица 1. Типологически однородные участки в составе комплексных

микроландшафтов 365

Таблица 2. Микроландшафты зоны олиготрофных (сфагновых) болот

Западно-Сибирской равнины 366

Таблица 3. Грядово-мочажинно-озерковый комплексный микроландшафт

при различных процентных соотношениях площадей гряд, мочажин,

озерков 367

Таблица 4. Грядово-мочажинные комплексные микроландшафты при различных процентных соотношениях площадей гряд и мочажин . . 368 Таблица 5. Грядово-озерковые комплексные микроландшафты при различных процентных соотношениях площадей гряд и озерков . . . 369 Таблица 6. Микроландшафты зоны плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гипновых и лесных) болот и зоны вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот 370

6. Значения послойных и средних коэффициентов фильтрации торфяной залежи болотных микроландшафтов центральной части Западно-Сибир-

ской равнины 371

Таблица 1. Лесная и мохово-лесная группы микроландшафтов . . . 37! Таблица 2. Моховая и мохоно-травяная группы микроландшафтов . . 372 Таблица 3. Комплексная группа микроландшафтов 373

7. Коэффициенты фильтрации торфяной залежи болот южной части Западно-Сибирской равнины 375

Таблица 1. Микроландшафты Тарманского болотного массива . . . 375 Таблица 2. Болотные микроландшафты зоны евтрофных и мезотрофных

(осоково-гипновых) болот 1 376

Таблица 3. Болотные микроландшафты зоны евтрофных и мезотрофных

осоково-гипновых и лесных болот (осредненные данные) 377

Таблица 4. Болотные микроландшафты зоны вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот 378

8. Сведения об уровнях воды в различных микролапдшафтах по данным наблюдений болотного поста в районе оз. Ленинградского .... 379

9. Среднемесячные уровни воды 382

Таблица 1. Болотный массив, расположенный в бассейне р. Агана . . 382 Таблица 2. Болота междуречья Мулымьи и Малого Тетера .... 383

10. Значения соответственных уровней для различных типов болотных микроландшафтов зоны выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот 384

11. Среднемесячные уровни воды в сфагпово-кустарничковом, облесенном сосной микроландшафте за многолетний период, рассчитанные по данным наблюдений метеостанций 386

12. Уровни воды в различных болотных микролапдшафтах 390

Таблица 1. 'Германский болотный массив (1960—1971 гг.) .... 390 Таблица 2. Баксинский болотный массив (1961 —1971 гг.) .... 392 Таблица 3. Карзпузский болотный массив (1961—1971 гг.). Осушенный болотный массив, засеянный многолетними травами 393

13. Сведения об уровнях воды на Узаклипском болотном массиве . . . 395

14. Значения соответственных уровней для различных типов болотных микроладшафтов зоны плоских евтрофных и мезотрофных (осоково- гипновых и лесных) болот 396

15. Теплоемкость в зависимости от глубины уровня болотных вод (по данным В. В. Романова [171]) 398

16. Измеренные величины теплопотока в торфяных и минеральных почво- грунтах па заболоченных территориях Западно-Сибирской равнины 400

Таблица 1. Болотный массив з районе оз. Нумто, 1964 г 400

Таблица 2. Суходольный участок в районе пос. Пангода с кустарнич-

ково-мохово-лишайниковой растительностью. Август 1972 г 400

Таблица 3. Мортымьинский болотный массив. Зона выпуклых олиготрофных болот. Грядово-мочажинный комплекс (гряда) .... 400 Таблица 4. Самотлорский болотный массив. Зона выпуклых олиготрофных болот. Грядово-озерковый комплекс (гряда) 401

Таблица 5. Самотлорский болотный массив. Зона выпуклых олиготрофных болот. Сфагново-кустарничково-сосновый микроландшафт . . 404

17. Значении отношений теплопотока в торфяную залежь к радиационному

балансу для болот Западной Сибири (по данным экспедиционных наблюдений) 405

18. Суммарная солнечная радиация (} 406

19. Эффективное излучение с болот 409

20. Основные сведения по гидрологической изученности малых внутрибо- лотных рек Западно-Сибирской равнины (по материалам экспедиции ГГИ) 412

21. Средние и характерные расходы воды некоторых внутриболотных рек центральной части Западно-Сибирской равнины (по материалам экспедиции ГГИ) 414

22. Химический состав вод внутриболотных рек центральной части Западно-Сибирской равнины 418

23. Средние и характерные расходы воды некоторых внутриболотных рек южной части Западно-Сибирской равнины 422

24. Химический состав вод внутриболотных рек южной части Западно- Сибирской равнины в разные по водности годы 424

25. Основные сведения о морфометрии и морфологии внутриболотных рек Западно-Сибирской равнины (по обследованиям экспедиции ГГИ) . 425

26. Характеристика оз'ерной сети на некоторых речных водосборах Западно-Сибирской равнины 444

27. Сравнение толщин льда, вычисленных по зависимости (8.1) с наблюденными на оз. Ленинградское 446

Предисловие

Западная Сибирь в настоящее время — это край несметных природных богатств и в первую очередь нефти, газа, торфа, древесины.

Открытие многочисленных месторождений нефти и газа (Самотлор- ского, Федоровского, Медвежьего, Уренгойского и др.) в центральной и северной частях территории Западно-Сибирской равнины положило начало интенсивному развитию промышленности и гражданского строительства в этом обширном сильно заболоченном регионе нашей страны. Важную роль в ускорении роста производительных сил Западной Сибири сыграли XXIII и XXIV съезды КПСС, директивами которых была определена задача создать на территории Западной Сибири крупный народнохозяйственный комплекс на базе разведанных месторождений нефти и газа, а также лесных богатств.

Ввиду специфических природных особенностей территории (высокая заболоченность и обводненность при низких температурах воздуха в течение большей части года) строительные нормы и правила производства работ, используемые в других районах страны, в рассматриваемом районе требуют корректировки и уточнения. Последнее возможно лишь на основе проведения специальных исследований, учитывающих особенности природных условий этой территории, и в первую очередь почвенно-геологических, гидрологических и климатических, которые до последнего времени еще слабо изучены.

Государственный гидрологический институт приступил к исследованию гидрологического режима и строения болот Западной Сибири в 1958 г. С этого года по 1960 г. экспедиционные работы, включающие большой комплекс исследований (геоботанические, гидрологические, метеорологические), проводились в южной части Западно-Сибирской равнины (бассейны рек Туры, Оми, Баксы и Каргата), с 1964 г.— в центральной (район оз. Нумто, бассейны рек Конды, Пойка, Агана, междуречья Ваха и Ватинского Егана, Пима и Тромъегана) и северной (низовье р. Таза, бассейн р. Правой Хетты) ее частях.

Полевые исследования осуществлялись большим коллективом инженеров и техников отдела гидрологии болот и Западно-Сибирской экспедиции ГГИ под руководством начальников экспедиций: П. К. Воробьева в 1958—1960 гг., С. М. Новикова в 1964 г., А. П. Богородицкого в 1965—1968 гг., Ю. П. Азария в 1969—1974 гг. Научное руководство экспедиционными исследованиями осуществлялось д-ром геогр. наук, профессором К. Е. Ивановым и канд. техн. наук С. М. Новиковым.

С 1965 г. исследования болот центральной части Западно-Сибирской равнины (районы нефтяных месторождений) ведутся по договору с Главтюменнефтегазом. Причем разработка программ Западно-Сибирской экспедиции ГГИ и обсуждение полученных результатов исследова

7

ний ведется совместно с Гипротюменнефтегазом Миннефтепрома, являющимся генеральным проектировщиком комплексного обустройства нефтяных месторождений Западной Сибири.

Результаты перечисленных выше исследований легли в основу настоящей монографии.

Отдельные разделы ее написаны: канд. техн. наук С. М. Новиковым — разд. 1, 4, 5, 7 — 9, п. 2.1, 3.1, 3.3, 3.4; д-ром геогр. наук К- Е. Ивановым — разд. 1, 9; канд. геогр. наук Е. А. Романовой — разд. 1, 2; канд. геогр. наук Л. Г. Бавиной — п. 6.2; канд. техн. наук Г1. К- Воробьевым — п. 3.2, 3.3; инж. Т. В. Качаловой — разд. 8; ст. инж. Л. А. Королевой — п. 3.3.3; ст. инж. Л. В. Котовой — разд. 4, п. 5.4, 5.5; инж. Л. В. Москвиной— п. 5.2; ст. инж. Л. И. Усовой — п. 3.1, 3.4; канд. геогр. наук К. И. Харченко — п. 6.1; ст, инж. Т. А. Цветановой — разд. 7.

В написании разд. 9 монографии принимал участие зам. главного инженера института Гипротюменнефтегаз канд. техн. наук С. Н. Вас- серман.

В обработке и подготовке материалов принимали участие ст. инж. Ж- С. Гончарова, инженеры Л. В. Буш, Т. А. Кириллова.

В подготовке и просмотре рукописи большую помощь оказал канд. геогр. наук | М. С. Протасьев~~|.

Научное редактирование монографии выполнено д-ром геогр. наук профессором К. Е. Ивановым и канд. техн. наук С. М. Новиковым.

Введение

Западно-Сибирская равнина, занимающая площадь около 2 745 ООО км2 и ограниченная с запада Уральскими горами, с севера Карским морем, с востока р. Енисеем, с юга Кузнецким Алатау, предгорьями Алтая и Казахским мелкосопочником, по своим природным условиям является уникальным районом земного шара. Главной отличительной особенностью равнины является ее исключительно высокая заболоченность, обусловленная климатическими и орографическими условиями. Средняя заболоченность ее территории составляет около 50%, а отдельных районов (Сургутское Полесье, Васюганье, водосборы рек Лямина, Пима, Агана и др.) — до 70—75%. В пределах равнины насчитывается огромное количество озер. По приближенным данным, полученным в ГГИ, общее число озер на рассматриваемой территории превышает 800 тыс. Однако если учесть все имеющиеся на болотах водоемы площадью менее 1 га, то их число значительно возрастет. Наличие среди болот бесчисленного множества озер создает своеобразный болотно-озерный ландшафт на значительной части территории равнины.

В настоящее время сеьерная часть Западной Сибири (к северу от 58-й параллели северной широты), характеризующаяся весьма высокой заболоченностью, становится центром нефтегазодобывающей промышленности страны, способствующей бурному развитию всей экономики этого богатейшего, но труднодоступного края и созданию здесь крупнейшего народнохозяйственного комплекса. На рассматриваемой территории сосредоточены огромные прогнозные запасы нефти и газа, около 10% лесных ресурсов страны, крупнейшие запасы железных руд и формовочных песков и каолина, в центральной и южной ее частях — обширные площади богатых пойменных лугов.

Освоение природных ресурсов Западной Сибири, связанное с разработкой нефтяных и газовых месторождений, строительством крупных промышленных комплексов и населенных пунктов, прокладкой магистральных нефте- и газопроводов, созданием путей сообщения (железных и автомобильных дорог), улучшением водных путей, а также с решением вопросов по использованию лесных ресурсов, осушению болот и др., требует достаточно полной информации о природных условиях этой территории, охватывающей различные физико-географические зоны.

Среди условий, определяющих выбор рациональных путей комплексного использования богатейших ресурсов Западно-Сибирской равнины, ведущее место занимают гидрологические и метеорологические факторы, под влиянием которых формируется водно-тепловой режим территории.

Гидрометеорологическая изученность равнины, особенно территории, расположенной к северу от параллели г. Тобольска, весьма слабая. Гус

9

тота стационарной гидрологической сети на реках рассматриваемой территории в границах Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского национальных округов в 1,5 раза меньше, чем на территории, обслуживаемой Якутским управлением Гидрометслужбы. По сравнению же с развитыми в хозяйственном отношении районами страны густота гидрологической сети северной половины Западно-Сибирской равнины в 30 раз меньше. Ввиду малонаселенности края гидрологические посты приурочены в основном к крупным и средним рекам. Реки с площадью водосбора менее 5000 км2 совершенно не изучены. Гидрологическая сеть на озерах и болотах этой огромной территории практически отсутствует. Поэтому гидрометеорологический режим обширных водораздельных пространств, занятых болотами, представляющими основной элемент ландшафта на всей территории равнины, за исключением ее южных районов, до последнего времени оставался совершенно не изученным. Как известно, именно болота определяют те трудные природные условия, в которых ведется строительство и освоение богатств этого обширного края.

Данная монография является первой работой, в которой приводится всесторонняя характеристика строения, природных свойств и гидрометеорологического режима обширных заболоченных территорий Запад- но-Сибирской равнины и даются расчетные параметры гидрологических элементов, которые могут быть использованы в практике проектирования, строительства и эксплуатации промышленных и хозяйственных объектов. В ней также рассматриваются перспективы мелиоративных работ, возможные изменения природных процессов (заболачивание, осушение, лесовозобновление и т. д.) при том или ином воздействии на водный режим крупных и средних рек, а также некоторые пути использования гидрометеорологических ресурсов при промышленном и хозяйственном освоении края.

Ввиду значительных изменений в широтном направлении природных условий равнины (климат, многолетняя мерзлота, характер заболоченности) и различной гидрологической изученности разных районов оказалось наиболее целесообразным описание гидрографии и режима внутриболотных рек и озер (разд. 7, 8) вести отдельно для трех ее частей: северной (южной границей, которой являются Сибирские Увалы), центральной (южная граница — параллель г. Тобольска) и южной. Наиболее детальная характеристика природных условий заболоченных территорий Западно-Сибирской равнины дана по ее центральной части, менее детальная — по северной (зона многолетней мерзлоты).

1

Краткий

обзор исследований болот Западной Сибири

Начало исследований болот и заболоченных земель Западной Сибири 1 относится к концу XIX — началу XX столетия, когда при изучении растительности и почв ее южной части были получены и характеристики болот этой территории с позиций ландшафтоведения [54, 55, 109, 189]. До текущего столетия сведения о болотах Западно-Сибирской равнины сводились в основном к описаниям их наличия в том или ином ее районе и были опубликованы в отдельных изданиях, посвященных географическим и экономическим исследованиям.

Изыскания и мелиоративные работы, проведенные экспедицией И. И. Жилинского в 1895—1904 гг. на заболоченных территориях, прилегающих к Сибирской железной дороге, позволили собрать достаточно детальные сведения о растительности и строении болот района Ба- рабы и Нарымского края и высказать ряд положений о возможных путях их осушения и хозяйственного освоения [77].

Обследования земель южных районов Западно-Сибирской равнины, включая и заболоченные земли, получили некоторое развитие в период с 1913 по 1916 г. в связи с появлением проекта о переселении сюда крестьян из Европейской части России. В это время по заданию Переселенческого управления обследование земель проводилось в Барабе П. Н. Крыловым (1913 г.), в западной части Нарымского края — Д. А. Драницыным (1914, 1915 гг.), в Ишимском уезде Тобольской губернии— Б. Н. Городковым (1915, 1916 гг.), в Томской губернии — Н. И. Кузнецовым (1915 г.). Целью этих обследований было выявление наиболее пригодных для заселения земель, поэтому основное внимание обращалось на изучение почв и растительности суходолов. Болота и заболоченные земли изучались лишь попутно. Полученные результаты в отношении болот — их описания и характеристики,— содержатся в работах [69, 70, 109].

Широкие и планомерные исследования болот Западной Сибири стали производиться только после Великой Октябрьской социалистической революции, когда Советское государство приступило к комплексному хозяйственному освоению природных богатств восточных райнов страны.

В 1923—1930 гг. исследуются болота южной части Западной Сибири. По заданию Сибирского переселенческого управления в этих исследованиях значительное участие принимает экспедиция Государственного лугового института под руководством А. Я. Бронзова. За период с 1925 по

1 В настоящем обзоре наряду с гидрологическими исследованиями болот рассмат- триваются также и тесно связанные с ними работы по геоботаническим, стратиграфическим, мелиоративным и некоторым другим обследованиям болотных ландшафтов.

11

1930 г. экспедиция обследовала Васюганские болота и собрала уникальный материал по растительному покрову и стратиграфии торфяной залежи, по геологии, почвам и гидрографии этой обширной территории. Главной целью указанной экспедиции являлось изучение болот, и в этом отношении она была первой в Западной Сибири. Полученные ею результаты опубликованы А. Я. Бронзовым [22, 23], М. К. Барышниковым [15] и Р. С. Ильиным [94].

Несколько позже в других районах Западной Сибири — Барабе и западной части лесостепи — производила работы другая экспедиция под руководством М. И. Нейштадта (1932, 1936 гг.), А. А. Генкеля и П. Н. Красовского (1937 г.). В задачу этой экспедиции входило исследование типов болот и определение запасов торфа. Полученные данные были использованы при составлении справочника торфяного фонда и установлении закономерностей размещения типов торфяных месторождений на территории Барабы и западной части лесостепи. Некоторые результаты, в частности оценка технических свойств торфяной залежи займищ и рямов Барабы с описанием стратиграфии и возраста залежей, опубликованы [41, 137].

В 30-х годах на севере Западной Сибири Институтом полярного земледелия проводились работы по выявлению кормовых угодий и оленьих пастбищ. Исследования, выполненные на полуостровах Ямал — В. Н. Андреевым, Гыданском — Б. Н. Городковым и Малый Ямал — В. С. Говорухиным, дали первые сведения о строении болот этого района [48, 57, 58].

В связи с разработкой проекта сельскохозяйственного освоения Барабы Министерство сельского хозяйства СССР совместно с рядом научно-исследовательских организаций (Почвенный институт АН СССР, Всесоюзный и Северный научно-исследовательские институты гидротехники и мелиорации и др.) создало специальную Барабинскую экспедицию, которая в период 1944—1951 гг. выполнила большие изыскательские, научно-исследовательские и проектные работы и получила ценные данные по климату, геологии, гидрографии, растительности, промышленности, сельскому хозяйству и другим характеристикам территории Барабы. Значительное место в этих исследованиях было отведено изучению болот и заболоченных земель, проводившемуся по широкой программе (выяснялись условия образования и типы болот, основные закономерности их территориального размещения и т. д.). Некоторые результаты этой экспедиции, касающиеся вопросов генезиса и развития займищно- рямовых болот, опубликованы в работе М. С. Кузьминой [112, 113], обобщение же всех материалов, полученных экспедицией, в том числе и по болотам Барабы, сделано в монографии А. Д. Панадиади [152]. В монографии рассматриваются причины образования болот, дается описание различных их типов с характеристикой торфяной залежи и водного питания.

На болотах центральной части Западной Сибири большие исследования в целях выявления торфяных месторождений были проведены в 1951—1956 гг. торфоразведочными экспедициями Гипроторфразведки под руководством П. Е. Логинова и С. Н. Тюремнова. За указанные шесть лет обследована (с применением аэрометодов) огромная территория Западно-Сибирской равнины в зонах лесостепи и тайги. Полученные экспедициями результаты, опубликованные в работах [121, 122, 194], послужили основой для районирования торфяного фонда Западной Сибири.

12

В последующие 1961—1971 гг. аналогичные работы продолжает вести в бассейнах рек Тромъегана, Ваха, Кети, Васюгана Геолторфразвед- ка под руководством А. В. Предтеченского.

В Томской области в течение многих лет выполняются геоботанические обследования болот учеными Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева Л. В. Шумиловой, Ю. А. Львовым и Г. Г. Ясно- польской. В результате этих работ собран и обобщен большой материал по растительному покрову и строению болот этой части Западно-Сибир- ской равнины [127, 128, 208, 209].

Значительный вклад в дело изучения болот Западной Сибири внесен Красноярским институтом леса и древесины СО АН СССР. Под руководством Н. И. Пьявченко и его учеников Ф. 3. Глебова и М. Ф. Ели- зарьевой были осуществлены комплексные исследования лесных биогеоценозов на болотах и заболоченных территориях этой части Сибири для разработки мероприятий по повышению их продуктивности [46, 47, 73].

Исследования болот Западно-Сибирской равнины, связанные с изучением их типологии, процесса заболачивания и возраста, ведутся Институтом географии АН СССР. В работах Н. Я. Каца и М. И. Нейштад- та [105, 140] дано районирование болот этой обширной территории, приведены данные об абсолютном возрасте болот. Несмотря на то что эти сведения об абсолютном возрасте болот (10 000—11 000 лет) получены по единичным определениям, они представляют большой научный и практический интерес.

Гидрологические исследования болот Западной Сибири начались в 1958 г. с комплексных работ Западно-Сибирской экспедиции Государственного гидрологического института на гипново-осоковых и тростни- ково-рямовых болотах лесостепной зоны. Руководителями указанных работ являлись К. Е. Иванов, С. М. Новиков, В. В. Романов, Е. А. Романова, П. К. Воробьев. Эти исследования велись по программе, включающей изучение типологии и морфологии болот, строения торфяной залежи, уровенного режима, стока с болот и малых речных водосборов, испарения, теплового режима и радиационного баланса, водоотдачи торфяной залежи и метеорологического режима болот. В 1958—1959 гг. такие экспедиционные работы проводились на Тарманском болотном массиве (около г. Тюмени), в 1959 г.— на Талагульском и Узаклинском болотных массивах в районе г. Барабинска (бассейн р. Оми), в 1960 г.— на Баксинском болотном массиве, находящемся в верховьях рек Баксы и Каргата, в 1962 г.— на болотных массивах, расположенных вдоль железной дороги Ивдель-Обь (Полуночное — Нары-Кары), в 1963—1964 гг. в районе оз. Нумто и в бассейне р. Пима (Ханты-Мансийский национальный округ).

Наиболее интенсивно и всесторонне исследования болот и заболоченных земель Западной Сибири стали развиваться в последнее десятилетие в связи с началом освоения открытых в ее пределах месторождений нефти и газа, расположенных в большинстве случаев на территории болот и заболоченных земель. Начиная с 1964 г. к изучению болот, находящихся в районах нефтяных месторождений Западной Сибири, приступил Гипротюменнефтегаз, позднее — Тюменский инженерно-строительный институт, Калининский политехнический институт, Научно-исследовательский институт оснований и подземных сооружений, Омский филиал Союздорнии и др.

13

Наиболее крупные работы по изучению инженерно-строительных особенностей заболоченных территорий Среднего Приобья ведутся Гипро- тюменнефтегазом под руководством Я. М. Кагана, С. Н. Вассермана, В. Л. Трофимова, Н. В. Табакова, Т. В. Леменкова. Результаты этих исследований опубликованы в многочисленных работах [27, 28, 93, 95, 188].

Исследования физико-механических свойств торфяной залежи сибирских болот, выполняемые Калининским политехническим институтом, ведутся под руководством Л. С. Амаряна [2—5]. Работы перечисленных выше институтов направлены в основном на решение ряда практических задач, непосредственно связанных со строительством на болотах и заболоченных землях: обустройство нефтяных месторождений, инженерная подготовка территорий под гражданское строительство, прокладка нефтепроводов и различного рода коммуникаций и т. д. В период 1965— 1973 гг. экспедиция Государственного гидрологического института продолжала выполнять комплексные исследования на болотах в районах нефтяных и газовых месторождений: Тетеревско-Мортымьинского (бассейн р. Конды), Правдинского (бассейн р. Пойка) Самотлорского (междуречье Ваха и Ватинского Егана), Варьеганского (бассейн р. Агана), Федоровского (бассейн р. Тромъегана), Медвежьего (бассейн р. Надыма), "Газовского (низовья р. Таза).

Продолжительность и программа экспедиционных работ на разных месторождениях не были полностью одинаковыми и зависели от целого ряда условий: размера месторождений, характера природных объектов, срока ввода месторождений в эксплуатацию и т. д.

Материалы этих исследований позволили не только осветить закономерности строения и водно-теплового режима болот, рек и озер указанных выше районов месторождений, но и разработать ряд практических рекомендаций по вопросам, относящимся к строительству и эксплуатации нефтепромыслов в тяжелых природных условиях (высокая заболоченность и обводненность территорий), в том числе по устройству дорог на болотах, продлению периода бурения скважин в теплый период года, методам освоения участков месторождений, расположенных под средними и крупными внутриболотными озерами, и др.

Полученные результаты исследований частично были опубликованы в 1963—1971 гг. в работах К- Е. Иванова, С. М. Новикова, В. В. Романова, Е. А. Романовой, П. К- Воробьева [13, 32, 35, 84, 86, 88, 89, 141, 145, 176, 177, 179, 182].

Заложенные и оборудованные экспедицией ГГИ болотные и речные посты и гидрометеоплощадки после завершения экспедиционных полевых работ передаются местным управлениям гидрометслужбы, которые продолжают начатые наблюдения по стандартным программам, предусмотренным Наставлениями Гидрометслужбы.

Сведения о гидрологических работах, выполненных и выполняемых в настоящее время учреждениями Гидрометслужбы в Западной Сибири, приведены в табл. 1.1. В этой таблице содержатся данные, характеризующие состояние экспедиционных и стационарных исследований болот рассматриваемого региона.

Помимо болотных станций и постов Гидрометслужбы на территории Западно-Сибирской равнины работает ряд стационаров других ведомств, на которых в той или иной мере ведутся гидрологические наблюдения.

Западно-Сибирским филиалом ВНИИГиМ в Тюменской области в 1968—1969 гг. были заложены два опытных участка на торфяных почвах: один— площадью 3 га в совхозе „Салаирский" (1968 г.), другой —

14

Таблица 1.1

Сведения о гидрологических работах, проводимых Гидрометслужбой на болотах

Западной Сибири

|

Наименование болотного массива |

Местоположение болотного массива |

Период наблюдений |

|

|

Зона |

экспедиционных |

стационарных |

Состав экспедиционных исследований |

||

Полигональных болот |

Без названия |

Бассейн р. Таза, в 5 км юго- западнее пос. Тазов- ского |

VII—VIII 1971 |

|

Теплобалансовые исследования. Маршрутные геоботанические и стратиграфические обследования |

Плоско- бугристых болот |

Без названия |

Бассейн р. Правой Хетты |

VI—VIII 1972, VI—VIII 1973 |

|

То же |

Крупно- бугристых болот |

Без названия |

Район оз. Нумто |

VII—IX 1964 |

С 1965 г. болотный пост Нумто Омского УГМС |

» |

Выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот |

Мортымь- инский, Те- теревский, Супринский |

Бассейны рек Мулы- мьи и Большого Тетера |

1965, 1966 |

С 1966 г. болотный пост Супра Омского УГМС |

Маршрутные геоботанические и стратиграфические обследования. Теплобалансовые и водно-физические исследования. Гидрологические наблюдения на болотах, а также на реках Большом Тетере, Мортымье, Супре |

|

Пим-Тромъ- еганский |

Водораздел рек Пима и Тромъегана |

VII—IX 1964, VI—IX 1972, III—IX 1973 |

|

Маршрутные геоботанические и стратиграфические о бследования. Гидрографические обследования внутриболотных рек и озер. Гидрофизические исследования торфяной залежи. Наблюдения на реках (Меудек-Яун, Моховая) и озерах (Вать-Лор, Безымянное) |

|

Самотлорский |

Междуречье Ваха и Ватииско- го Егана |

1967—73 |

|

Маршрутные геоботанические и стратиграфические обследования болот; гидрографические обследования рек и озер; теплобалансовые и водно-физические исследования; гидрологические наблюдения на болотных водотоках (Боль- |

15

Продолжение табл. 1.1

|

Наименование болотного массива |

Местоположение болотного массива |

Период наблюдений |

|

||

Зона |

экспедиционных |

стационарных |

Состав экспедиционных исследований |

|||

Выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот |

|

|

|

|

шой Еган, Быстрый) и озерах (Ленинградское, Самот-Лор, Кы- мыл-Эмтор, Проточное) |

|

|

Без названия |

Бассейн р. Агана, район оз. Сымту-Лор |

VI 1970— X 1972 |

|

Маршрутные геоботанические и стратиграфические обследования; гидрофизические исследования торфяной залежи; гидрографические обследования рек и озер; гидрологические наблюдения на болоте, реках (Сымту, ручьи) и оз. Сымту-Лор |

|

|

Без названия |

Бассейн р. Пойка |

V—IX 1966 |

|

Маршрутные геоботанические и стратиграфические обследования болот; гидрографические обследования внутриболотных рек |

|

|

Нововасю- ганский |

Бассейн р. Васюгана |

V—IX 1966 |

С 1968 г. болотный пост Новый Васюган За- падно-Си- бирского УГМС |

|

|

|

Ильюшинс- кий |

Бассейн р. Кети |

V—IX 1966 |

С 1970 г. болотный пост Охот- база «Ин- гузет» Западно-Сибирского УГМС |

|

|

|

Васюганс- кий |

Бассейн р. Нюроль- ки |

V—IX 1966 |

С 1968 г. болотный пост «мыль- джино» Западно-Сибирского УГМС |

|

|

Плоских евтрофных и мезотрофных |

Тарманский |

Бассейн р. Туры |

1958, 1959 |

С 1959 г. болотная станция Тюмень Омского УГМС |

Маршрутные геоботанические и стратиграфические обследования; гидрографические обследования; теплоба- |

|

16

Продолжение табл. 1.1

Зона |

Наименование болотного массива |

Местоположение болотного массива |

Период на экспедиционных |

блюден и й стационарных |

Состав экспедиционных исследований |

(осоково- гипновых и лесных) болот |

|

|

|

|

лансовые и гидрофизические исследования; гидрологические наблюдения на болоте, реках (Ахманка, Бухталка, Айга, Кап- ланка) и оз. Среднем Тарманском |

Баксинский |

Водораздел рек Баксы н Каргата |

VI—IX 1960 |

Болотный пост Коно- валовка Западно-Сибирского УГМС. Период действия 17/1У-61 — 23/У-71 |

Маршрутные геоботанические и стратиграфические обследования; теплобалансовые исследования; гидрографические обследования рек; гидрологические наблюдения на болоте, реках Баксе и Каргате |

|

Вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот |

Узаклин- ское |

Бассейн р. Оми |

V—IX 1959 |

С 1968 г. болотный пост Жар- ково Запад- но-Сибир- ского УГМС |

Геоботанические н стратиграфические обследования; гидрографические обследования рек; гидрологические наблюдения на болоте, реках; гидрофизические исследования |

Бассейн р. Оми |

V—IX 1959 |

С 1968 г. болотный пост Патю- каново Западно-Сибирского УГМС |

|||

Карапузское (осушенное) |

Бассейн оз. Сартлан |

|

С 1961 г. болотный пост Убин- ское Западно-Сибирского УГМС |

|

площадью 14 га в колхозе „Свободный труд" (1969 г.). На этих участках проводится изучение водно-теплового режима осушенных низинных торфяников, условий и характера работы осушительных систем.

Другой опытно-мелиоративный стационар был заложен СевНИИГиМ в Барабе на Убинском болотном массиве (Убинская ОМС).

Учреждениями Академии наук СССР в Западной Сибири открыты пять стационаров:

1) Томский — в Тимирязевском районе Томской области (работы ведутся регулярно с 1960 г.);

2) Бакчарский — в Бакчарском районе Томской области (работы ведутся с 1963 г.);

17

3) „Плотникове»" — в Томской области на отрогах Васюганского болота (работает с 1956 г.);

4 и 5) „Харп" и „Ходыта" — в Тюменской области северо-западнее пос. Лобытнанги (работы ведутся с 1970 г.).

Первые два стационара принадлежат Красноярскому институту леса и древесины СО АН СССР. Здесь работы ведутся на лесных болотах. Стационар „Плотниково" находится в ведении Ботанического сада СО АН СССР г. Новосибирска. Стационары „Харп" и „Ходыта" принадлежат Институту экологии растений и животных Уральского научного центра АН СССР.

1

Общая

характеристика болотных ландшафтов

2.1. Распределение болот по территории и геоморфологические условия их залегания

Западно-Сибирская равнина, расположенная в климатических зонах избыточного, неустойчивого и недостаточного увлажнения, является уникальным районом по широте охвата ее территории процессами болото- образования и торфонакопления. Хорошо известно, что торфонакопле- ние представляет собой результат двух противоположных по своему характеру процессов: прироста органической массы живого растительного покрова и разложения отмирающих частей растений. От соотношения интенсивностей этих двух процессов зависит быстрота роста торфяной залежи, причем необходимым условием для торфонакопления является преобладание количества ежегодного прироста органической массы над количеством ежегодно разлагающегося растительного материала. Интенсивность указанных процессов зависит, с одной стороны, от водного режима в верхних горизонтах почво-грунтов, а с другой — от температурного режима и продолжительности вегетационного периода [83, 193]. Поскольку водный режим любого участка поверхности суши в естественном состоянии определяется климатическими и гидрогеологическими условиями, рельефом поверхности и составом почво-грунтов, а температурный режим на поверхности суши и в почво-грунтах в основном зависит от климата, совместное действие этих факторов создает благоприятные или, наоборот, неблагоприятные условия для болотообразования.

Вследствие исключительно равнинного рельефа междуречных регионов общая заболоченность рассматриваемой территории Западной Сибири (рис. 2.1) находится в тесной зависимости от соотношения климатических элементов водного баланса: осадков и испарения.

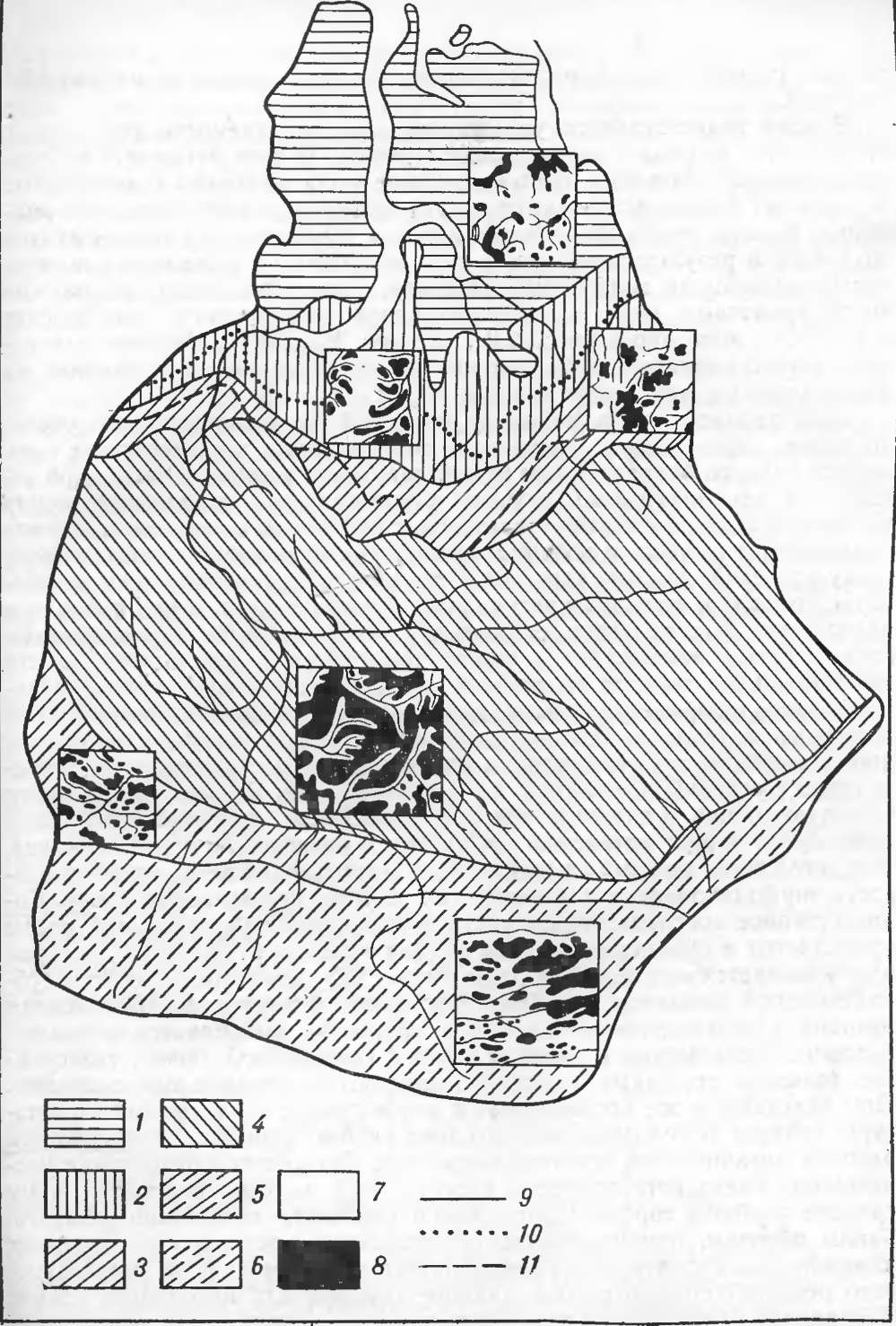

В зоне избыточного увлажнения, где норма осадков значительно превышает норму испарения с поверхности суши и поэтому верхние горизонты почво-грунтов более или менее постоянно увлажнены, процессы болотообразования имеют наибольшее развитие. Здесь распространены полигональные, плоскобугристые, крупнобугристые и олиготрофные сфагновые болота. Они занимают большую часть обширных междуречных пространств и располагаются не только в понижениях местности, но и покрывают сплошным торфяным плащом повышенные ее участки, образуя современные речные водоразделы. Размещение болот относительно речной сети в пределах этой зоны показано на рис. 2.2 (врезки).

В зоне неустойчивого увлажнения, где норма осадков близка к норме испарения с суши, болота имеют меньшее распространение. В этой

19

Рис. 2 1. Карта схема распределения болот на территории Западно-Сибирской

равнины 1 — болота, 2 — реки

зоне с плоскими евтрофными и мезотрофнымч (осоково-гипновыми и лесными) болотами в создании избыточного увлажнения верхних слоев почво-грунтов существенную роль начинает играть приток пэверхност ных вод и поэтому болота приурочены преимущественно к отрицательным элементам рельефа — котловинообразным бессточным понижениям, озерным котлоьинам и речным долинам. Расположение болот относи-

2П

Рис. 2.2. Границы болотных зон Западно-Сибирской равнины.

1 — зона полигональных болот, 2 — зона плоскобугрнстых болот, 3 — зона крупнобугрнстых болот, 4 — зона выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот, 5 — зона плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гипиовых н лесных) болот, 6 — зона вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот; на врезках: 7 — суходол, 8 — болото: 9 — граница Западно-Снбнрской равнины н болотных зон, 10 — северная граница распространения отдельных крупнобугрнстых болот, 11 —

тельно речной сети в рассматриваемой зоне показано на рис. 2.2 (врезка).

В зоне недостаточного увлажнения, где испаряемость значительно превосходит величину атмосферных осадков, болота занимают небольшую площадь. Развитые здесь евтрофные (тростниковые) и засоленные (травяные) болота встречаются в древних долинах рек и глубоких впадинах. На этих участках избыток влаги в верхних слоях почво-грунтов создается в результате разливов рек, весенними и дождевыми поверх- ностноприточными водами или, наконец, благодаря выходу на поверхность грунтовых вод. Размещение болот относительно речной сети в этой зоне показано на рис. 2.2 (врезка). В зонах избыточного и неустойчивого увлажнения болота могут оказывать заметное влияние на водный режим этих территорий в целом.

Если заболоченность Западно-Сибирской равнины, как было указано выше, определяется в основном соотношением климатических элементов водного баланса, то ее заторфованность в значительной мере зависит от температурного режима территории и геоморфологических условий залегания болотных массивов и отдельных их участков. Низкие температуры воздуха и почвы в вегетационный период не способствуют росту растений, поэтому ежегодный прирост растительной массы в районах с холодным климатом весьма мал. Вместе с тем в таких районах и разложение растительных остатков протекает медленно. С повышением среднегодовых температур, а также температур и продолжительности вегетационного периода ежегодный прирост растительной массы увеличивается; одновременно повышается и интенсивность разложения органического материала. Однако изменения скорости прироста растительного материала и интенсивности его разложения с изменением температурных условий происходят не в равной мере. В зоне избыточного увлажнения при достаточно высокой влажности поверхностного слоя почво-грунтов рост интенсивности процесса разложения идет медленнее, чем увеличение прироста растительной массы, и поэтому средняя скорость торфонакопления увеличивается по мере перемещения к югу. Количественное соотношение прироста и разложения растительной массы проявляется в изменении средних глубин торфяных отложений, которое прослеживается при переходе из районов с холодным арктическим и субарктическим климатом в районы с умеренным климатом. Наибольшая разница в интенсивности указанных процессов наблюдается в южной половине зоны выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот, где средние толщины торфяных залежей достигают максимальных значений. При дальнейшем же продвижении к югу в связи с повышением температуры воздуха в условиях относительно сухого климата интенсивность распада органических остатков возрастает быстрее по сравнению с увеличением ежегодного прироста растительной массы, благодаря чему средние глубины торфяных отложений начинают постепенно убывать. Таким образом, при некотором определенном соотношении основных климатических факторов (увлажненности территории и ее температурного режима) создаются оптимальные условия для накопления торфа. В Западной Сибири последние наблюдаются в южной части зоны выпуклых олиготрофных болот, где процесс болотообразования и торфонакопления достигает своего наибольшего развития.

Для определения интенсивности торфонакопления необходимо располагать данными о глубинах торфяной залежи и абсолютном возрасте слагающих ее торфов. Сведения о мощности залежи по Западной Сиби

22

ри имеются в достаточном количестве, особенно по болотам лесной и лесостепной зон, в то время как данные об абсолютном возрасте болот этой территории практически отсутствуют. Известны лишь отдельные измерения возраста болот, проведенные под руководством С. Н. Тюрем- нова [194], Н. И. Пьявченко [162] и М. И. Нейштадта [140].

Согласно данным об абсолютном возрасте торфов придонных слоев, полученным М. И. Нейштадтом по образцам, отобранным на берегу Иртыша севернее Тобольска, заболачивание Западно-Сибирской равнины началось около 10—11 тыс. лет назад [140]. По последним данным определения абсолютного возраста придонных слоев торфа по образцам, взятым Западно-Сибирской экспедицией в районе Сургутского Полесья (2 пункта отбора), возраст болот1 близок к 9 тыс. лет, т. е. практически совпадает с данными, полученными М. И. Нейштадтом. По данным той же экспедиции, абсолютный возраст придонных слоев залежи болот, расположенных на Сибирских Увалах (1 пункт отбора) и в бассейне р. Правой Хетты (1 пункт отбора), равен соответственно 7 и 5 тыс. лет. Интенсивность торфонакопления, вычисленная по упомянутым выше определениям возраста, приведена в табл. 2.1. Если результаты определения возраста торфов распространить на всю территорию равнины и допустить, что ее заболачивание началось практически одновременно по всей площади территории и одновременно на отрицательных и положительных элементах рельефа, то можно в первом приближении определить (путем деления средней глубины залежи на принятый

Таблица 2.1

Интенсивность торфонакопления на территории Западно-Сибирской равнины

Болотная зона |

Глубина торфяной залежи, м |

Интенсивность торфонакопления при возрасте болот 10 тыс. лет, мм/год |

Интенсивность торфонакопления (по образ |

||

средняя |

наибольшая |

средняя |

наибольшая |

цам торфа, взятым экспедицией ГГИ), мм/год |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

I. Полигональных болот |

0,5 |

1,5* |

0,05 |

0,15 |

— |

2. Плоскобугристых болот |

0,8 |

3,0* |

0,08 |

0,30 |

0,26 |

3. Крупнобугристых болот |

1,0 |

3,0* |

0,10 |

0,30 |

0,40 |

4. Выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот |

2,4 |

10,0 |

0,24 |

1,00 |

0,38 |

5. Плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гип- новых и лесных) болот |

1,7 |

4,0 |

0,17 |

0,40 |

|

6. Вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот |

1,2 |

2,0 |

0,12 |

0,20 |

■ — |

Примечания: 1. Глубина определена по данным измерений, выполненных в зонах 1—3 экспедицией ГГИ, 4—6 — экспедициями ГГИ и Геолторфразведки.

2. За наибольшую глубину принята максимальная из измеренных величии.

3. Даииые, полученные по рекогносцировочным исследованиям экспедиции ГГИ, отмечены знаком звездочки *.

1 Определение абсолютного возраста выполнено в лаборатории геохронологии НИГЭИ ЛГУ.

23

абсолютный возраст болот 10 тыс. лет) среднюю во времени и пространстве скорость торфонакопления в разных болотных зонах Западной Сибири.

По данным табл. 2.1 (графа 4), средняя интенсивность торфонакопления на территории Западно-Сибирской равнины при таком варианте процесса заболачивания изменяется в широких пределах: от 0,05 до 0,24 мм/год. Наименьшее из этих значений относится к Крайнему Северу (полигональные болота), а наибольшее — к южной части лесной зоны (олиготрофные болота). Приведенные в таблице средние значения интенсивности торфонакопления позволяют также судить и об интенсивности заболачивания в разных частях Западной Сибири. Следует, однако, иметь в виду, что при упомянутой выше схеме процесса заболачивания интенсивности торфонакопления в положительных и отрицательных формах рельефа сильно различаются вследствие большой разницы в глубинах торфяной залежи. Последнее трудно объяснимо, хотя некоторые различия в скорости торфонакопления в понижениях и повышениях рельефа могли быть обусловлены неодинаковым увлажнением поверхности торфяных отложений.

Возможно и, по-видимому, более вероятно допустить, что заболачивание Западно-Сибирской равнины происходило другим путем: одновременно по всей территории, но начиная с отрицательных форм рельефа. В таком случае на повышенных участках рельефа торфонакопление должно было начаться значительно позже. При этом варианте заболачивания территории Западной Сибири большая разница в толщине торфяной залежи в каждой из ее климатических зон может быть объяснена именно этим обстоятельством. Тогда о максимальной интенсивности торфонакопления на Западно-Сибирской равнине во времени и в пространстве можно судить по данным графы 5 табл. 2.1, полученным путем деления максимальных (измеренных) толщин торфяной залежи на принятый возраст болот (10 тыс. лет).

Максимальная интенсивность торфонакопления, полученная по наибольшим измеренным глубинам залежи (табл. 2.1), характеризует влияние на этот процесс не только климатических факторов (температуры, влажности), но в значительной степени и характера первоначального рельефа местности. Наличие в рельефе местности положительных (холмы, бугры и т. п.) и отрицательных (котловины, впадины и т. п.) форм обусловливает различное увлажнение верхних слоев почво-грунтов на разных участках суши и торфяной залежи в процессе ее развития, что является одной из главных причин пространственной неравномерности процесса торфонакопления при одних и тех же климатических условиях. Наибольшая интенсивность торфонакопления на площади Западно-Сибирской равнины изменяется от 0,15 мм/год в зоне полигональных болот до 1,00 мм/год в южной части зоны олиготрофных болот. Располагая столь скудными данными о возрасте торфяных залежей Западной Сибири, нельзя получить достаточно полную характеристику интенсивности процесса торфонакопления в ее разных болотных зонах и на различных элементах мезорельефа. Для этого в дальнейшем потребуются более широкие определения абсолютного возраста торфяных отложений с учетом их расположения в болотных системах и климатических зонах.

В результате торфонакопления произошло выравнивание „первичного" мезорельефа Западно-Сибирской равнины, особенно в районе наибольшего развития болотообразования — в зоне олиготрофных болот, занимающей 46% всей равнины; здесь сплошной торфяной плащ по

24

крывает большинство водораздельных пространств, создавая относительно ровный современный мезорельеф поверхности.

В процессе торфонакопления происходит накопление и консервация значительных масс воды на поверхности суши. По данным С. Л. Венд- рова и М. И. Нейштадта [29, 140], в болотах Западной Сибири сосредоточено до 1000 км3 воды. По материалам же, полученным Государственным гидрологическим институтом, количество воды в торфяной залежи сибирских болот, расположенных южнее Сибирских Увалов, составляет около 994 км3, причем 218 км3 в несвязанном состоянии. Представление о распределении запасов воды в торфяной залежи по болотным зонам Западной Сибири дает табл. 2.2.

Таблица 2.2

Запасы воды в болотах Западно-Сибирской равнины, расположенных южнее

Сибирских Увалов

Болотная зона |

Площадь |

Средняя глу |

Запас воды в торфяной залежи, км3 |

|

болот, км2 |

бина торфяной залежи, м |

несвязанная вода |

общий запас воды |

|

Выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот |

373 094 |

2,4 |

198,0 |

901,7 |

Плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гипновых и лесных) болот |

63 152 |

1,7 |

13,3 |

68,9 |

Вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот |

37 929 |

1,2 |

6,7 |

23,4 |

Всего по трем зонам |

|

|

218,0 |

994,0 |

2.2. Зональные особенности болот

Ниже рассматриваются характерные особенности болотных ландшафтов в различных болотных зонах Западно-Сибирской равнины. Н. Я- Кац [103] выделяет здесь семь болотных провинций: арктических минеральных осоковых болот, плоскобугристых болот, крупнобугристых болот, олиготрофных грядово-мочажинных болот, евтрофных и мезотрофных болот с участием олиготрофных сосново-сфагновых, тростниковых и крупноосоковых болот, тростниковых и засоленных болот. Однако анализ результатов экспедиционных исследований, а также изучение материалов аэрофотосъемки болот, картографических данных и сведений, содержащихся в работах М. С. Боч [19, 20], Н. И. Пьявченко [161, 162], В. Н. Андреева [6, 7], Е. А. Галкиной [40], Л. В. Шумиловой [207] и др., показали, что на территории этой равнины правильнее выделить шесть болотных зон: полигональных, плоскобугристых, крупнобугристых, выпуклых олиготрофных (сфагновых), плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гипновых и лесных), вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот (см. рис. 2.2). В приводимых названиях зон не отражена строго классификация морфологических особенностей строения болот: первые три зоны названы по морфо

25

логическим особенностям структуры болот, три последние — по характеру рельефа поверхности болот. Принятые нами болотные зоны по своим названиям и границам несколько расходятся с провинциями по Н. Я. Кацу [103].

Каждая из болотных зон имеет свой преобладающий тип болот. Характер и структура растительного покрова болотных массивов обусловлены морфологией последних, климатом, а также водным балансом болотных систем и их отдельных частей. В табл. 2.3 приведено сопоставление болотных и гидрологических зон с указанием основных физических особенностей почво-грунтов этих зон.

Таблица 2.3

Приуроченность болотных зон к различным зонам увлажнения

Гидрологическая зона |

Болотная зона |

Особенности минеральных грунтов болотной зоны |

Избыточного увлажнения |

Полигональных болот Плоскобугристых болот Крупнобугристых болот Выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот |

Мерзлые |

Талые |

||

Неустойчивого увлажнения |

Плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гипновых и лесных) болот |

|

Недостаточного увлажнения |

Вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот |

Засоленные |

Зона полигональных болот расположена в самой северной части Западно-Сибирской равнины и в основном занимает полуострова Ямал, Гыданский и Тазовский.

Площадь этой болотной зоны составляет 13% площади всей равнины. Рельеф плоский, с отметками поверхности, не превышающими 40 м над ур. м. Водный баланс территории зоны в целом характеризуется следующими величинами его составляющих: осадки 480 мм, из которых 40% приходится на теплый период года, сток 250 мм, испарение 230 мм

Равнинный характер местности, значительное превышение осадков над испарением, а также близкое залегание к поверхности многолетней мерзлоты обусловливают достаточно большую заболоченность территории. Средняя заболоченность ее около 20%, в отдельных районах 35—50%.2 Болота приурочены к плоским депрессиям водоразделов, речным долинам, морским побережьям и днищам спущенных озер (см. рис. 2.2).

В данной зоне наиболее распространены полигонально-валиковые комплексные болота. По степени обводненности выделяются такие разновидности болот:

1 Водный баланс для всех болотных зои дается по средним многолетним данным, полученным по картам, приведенным в работе Г. А. Плиткина [158}.

2 Заболоченность территории болотных зон определена по типологической карте болот масштаба 1 :2 500 000, на которой не показаны болота малых размеров и не выделены заболоченные земли, в частности заболоченные тундры.

26

1) слабо обводненные полигонально-валиковые болота с осоково-пу- шицевой растительностью на полигонах и осоково-кустарничковой на валиках;

2) умеренно обводненные полигонально-мочажинно-валиковые болота с осоково-моховой растительностью на полигонах;

3) сильно обводненные полигонально-озерково-валиковые болота с редкой растительностью на полигонах.

Господствующей растительностью как на валиках, так и на полигонах являются осока (Сагех з1апз), пушица, кустарнички, сфагновые мхи и лишайники; в морозобойных трещинах хорошо развиваются гипновые и сфагновые мхи.

Строение полигональных болот весьма своеобразное. По описаниям Н. Я. Каца [103], Б. Н. Городкова [58, 59, 60], В. Н. Андреева [6, 7], а также по данным экспедиционных исследований ГГИ, полигоны имеют форму прямоугольника и шестиугольника с наибольшими размерами сторон 20—25 м, иногда 5—15 м. Между собой они разделены морозобойными трещинами в виде канавок шириной 0,2—1,0 м и глубиной 5—80 см, прорезающих торф, а в некоторых случаях захватывающих минеральный грунт. Вдоль трещин возвышаются низкие валики из торфяного грунта, выпученного под воздействием мерзлоты. Валики затрудняют сток с полигонов, что способствует их постоянному обводнению, а следовательно, и процессу торфонакопления. В ряде случаев в центре полигона расположены мочажины диаметром 2—5 м, реже — озерки.

По последним данным М. С. Боч и др. [19, 20, 21], обследовавших болота п-ова Ямал, полигоны описываемого типа болот в подзоне арктической тундры имеют линейные размеры 15—40 м, оконтурены хорошо выраженными валиками шириной 3—4 м и высотой 15—20 см. Торф этих болот преимущественно олиготрофный, толщиной 20 см на валиках и 40 см на полигонах. Торф на валиках в верхнем слое сфагновый, а в нижнем — сфагново-травяной, на полигонах трЪвяно-гипновый. Степень разложения торфа в верхнем слое 10%, в нижнем — 14%, в морозобойных трещинах 22%. По мнению Б. Н. Городкова [58, 60], причинами растрескивания почвы и образования полигонов являются: слабая защищенность грунта снежным покровом, сильные морозы и залегание вблизи поверхности многолетней мерзлоты. В более южных районах, где снежный покров значительнее, полигональные болота постепенно исчезают.

На молодых морских и речных террасах полигональные болота встречаются в сочетании с низинными травяными болотами и зарослями кустарников, достигают огромных размеров и носят местное название „лапты". Такие болота находятся, например, в низовьях рек Надий-Яха, Морды-Яха, Юрибей, Ней-Тай-Яха.

Кроме полигональных болот в рассматриваемой болотной зоне встречаются небольшие по площади некомплексные болота: осоково-гипно- вые, осоково-пушицевые, приуроченные к речным долинам, ложбинам стока, приозерным котловинам. Эти болота имеют торфяную залежь до 30 см, сложенную осоковыми и осоково-гипновыми торфами.

Значительную часть территории занимают также заболоченные земли: заболоченные кустарниковые, заболоченные моховые и кочкарные тундры.

Заболоченные кустарниковые (ивняковые) тундры характерны для участков, увлажняемых проточными водами; встречаются по берегам водотоков, на сильно увлажненных склонах и в озерных котловинах.

'27

Заболоченная моховая тундра приурочена к местным понижениям на междуречьях. Кочкарная заболоченная тундра распространена на водораздельных пространствах; в восточной половине Обско-Тазовского полуострова она занимает до 20% площади междуречий.

Зона плоскобугристых болот находится к югу от зоны полигональных болот. Южная, граница этой зоны проведена весьма условно через середину относительно широкой полосы, на которой распространены как плоскобугристые, так и крупнобугристые болота.

Площадь, занимаемая зоной плоскобугристых болот, составляет 8% площади Западно-Сибирской равнины. Рельеф равнинный, с отметками поверхности 50—80 м над ур. м.

Водный баланс зоны в среднем по территории: осадки 550 мм, сток 260 мм, испарение 290 мм.

Здесь, как и в предыдущей зоне, вследствие тех же причин (равнин- ность рельефа, близкое залегание к поверхности многолетней мерзлоты и значительное превышение осадков над испарением) имеет место большая заболоченность территории (40%). Болота располагаются на водоразделах, в долинах рек и вокруг озер.

Господствующим типом болот в рассматриваемой зоне являются плоскобугристые (мелкобугристые по Б. Н. Городкову [56, 59]) болота.

Встречается несколько разновидностей этих болот. На водоразделах наиболее распространены плоскобугристые болота с дикраново-лишай- никовыми буграми и осоково-сфагновыми или гипновыми мочажинами. По надпойменным террасам Обской губы и впадающих в нее рек, а также по берегам озер развиты плоскобугристые болота со сфагново-ку- кустарничковыми буграми и осоково-гипновыми мочажинами. Бугры имеют высоту 30—50 см, реже 75 см (высота сфагновых бугров ниже, чем дикрановых), грядообразные, с плоской вершиной. Площадь бугров от нескольких квадратных метров до десятков и реже сотен квадратных метров, поверхность бугров мелкокочковатая. Бугры чередуются с плоскими мочажинами, которые при наличии эрозии приобретают корытообразную форму. Соотношение площадей бугров и мочажин различное; чаще преобладают площади, занятые мочажинами. Глубина торфа на буграх 25—30 см, в мочажинах 1,0—1,5 м.

На морфологию бугров оказывают сильное влияние морозобойные трещины. Под влиянием водной эрозии трещины углубляются, превращаются в узкие канавообразные мочажины и делят бугры на прямоугольники (полигоны). Отмечается сухость торфяных бугров (обусловленная их своеобразным микрорельефом и трещиноватостью), наблюдаются явления деградации торфяной залежи. Образование бугров на болотах в зоне многолетней мерзлоты многие исследователи объясняют процессами пучения сильно переувлажненных грунтов при их замерзании. Д. А. Драницын [68, 70], например, связывает возникновение крупнобугристого рельефа с обилием поверхностных вод на болотах. Он отмечает, что в равнинной тундре бугры низкие из-за неглубокого протаи- Еания и малого накопления талой воды. А. А. Григорьев [62] также указывает, что мелкобугристый рельеф на болотах связан с менее обильным водно-грунтовым питанием. Однако эти объяснения не раскрывают достаточно убедительно процесс образования бугров и этот вопрос в настоящее время нужно считать открытым, требующим исследований по специальной методике.

28

Кроме рассмотренных выше болот в данной болотной зоне распространены также и некомплексные осоково-гипновые, осоково-пушицевые, у озер злаково-осоковые болота, так называемые хасыреи.

Зона крупнобугрнстых болот расположена южнее зоны плоскобугристых болот (см. рис. 2.2). По мнению Б. Н. Городкова [59], южная граница крупнобугристых болот совпадает с южной границей локального распространения многолетней мерзлоты. Площадь территории зоны относительно невелика и составляет лишь 6% площади всей Западно-Сибирской равнины. Отметки поверхности территории в пределах этой болотной зоны изменяются от 60 до 100 м, исключая отдельные возвышенности в ее восточной части.

Водный баланс территории зоны в среднем составляет: осадки 600 мм, сток 280 мм, испарение 320 мм. На рассматриваемую болотную зону приходится максимум климатического стока Западно-Сибирской равнины.

Заболоченность зоны крупнобугрнстых болот составляет около 25%. Наибольшее количество болот сосредоточено на Пур-Тазовском водоразделе. Прослеживается приуроченность болот к плоским частям водоразделов и котловинам спущенных озер.

Крупнобугристые болота представляют собой сочетание бугров и плоских понижений, имеющих различный растительный покров и степень обводненности. Крупные бугры разбросаны на большом расстоянии друг от друга, среди обширных сильно обводненных понижений, занятых осоково-сфагновой, реже гипновой растительностью, образуя комплексы то с переувлажненными, то с относительно сухими понижениями. Ядро бугров мерзлое, прикрытое слоем торфа мощностью 1 — 2,5 м. Согласно В. С. Говорухину [48, 49], одним из важных условий образования бугров является скопление достаточно большого количества воды в верхних слоях почво-грунтов. По своей высоте (4 м и более) и выпуклости вершины такие бугры отличаются от низких и плосковершинных бугров предыдущей зоны. В плане менее высокие бугры имеют округлую форму, а более высокие (свыше 4 м) — вытянутую, хребтообразную. Площади и очертания бугров различные.

Б распределении растительности на буграх наблюдается определенная закономерность: у их подножия прослеживается хорошо развитое сфагново-кустарничковое кольцо, выше оно сменяется травяно-кустар- ничково-лишайниковым, вершина же бугров покрыта корковыми лишайниками с угнетенными карликовыми кустарничками по трещинам. Ветровая эрозия зимой часто уничтожает лишайниковый покров, и тогда на не покрытых снегом вершинах бугров наблюдается обнаженный торф. Возникновение этих бугров, как и бугров выше описанной зоны, вероятно, происходит в результате мерзлого выпучивания при замерзании талой воды в условиях многолетнемерзлых грунтов. Однако детально механизм этого процесса в настоящее время не раскрыт. Для образования крупных бугров необходимы, по-видимому, сравнительно теплый летний сезон и достаточно большая глубина оттаивания почво-грунтов, насыщенных водой. Часто среди комплекса бугров и мочажин встречаются озера значительных размеров, нередко соединенные между собой ручьями.

Наряду с мелкозалежными болотами в рассмотренных выше зонах встречаются массивы с торфяной залежью до 3—5 м. М. И. Нейштадт 1138] и затем Н. И. Пьявченко [161, 164], А. П. Тыртиков [190, 192], М. С. Боч [19, 21] и др. относят эти болота к реликтовым. Для оконча

29

тельного выяснения природы образования таких болот, расположенных в различных частях рассматриваемой территории, необходимы данные о их возрасте и детальном строении залежи.

Зона выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины. Площадь зоны составляет 46% площади всей территории равнины. По занимаемой территории это самая большая болотная зона из шести рассматриваемых болотных зон.

Рельеф поверхности в пределах зоны относительно ровный, с отметками от 80 до 100 м над ур. м., за исключением района Сибирских Увалов, где они достигают 190 м и более.

Годовое количество осадков в зоне выпуклых олиготрофных болот в среднем равно 590 мм, причем на теплый период года приходится 60—70% их годовой суммы. Норма стока здесь составляет 200 мм, норма испарения — 390 мм.

Климатические и геоморфологические условия этой зоны являются оптимальными для развития олиготрофных болот. Заболоченность территории около 40%, а в отдельных ее частях (бассейны рек Лямина, Пима, Тромъегана, Агана) увеличивается до 70%. Болота покрывают в основном водораздельные пространства и широкие террасы крупных рек. Некоторые междуречные пространства болота покрывают сплошным плащом, образуя крупнейшие в мире болотные системы площадью до 15 тыс. км2 и даже до 50 тыс. км2 (Васюганское болото и др.). Центральные части этих систем, занимающие около половины их площади, имеют вид хорошо выраженных почти горизонтальных плато. Краевые же их участки характеризуются пологими склонами, направленными к дренирующим рекам. В центральных частях систем сосредоточено основное количество наиболее крупных озер, сочетающихся с множеством малых озерков часто встречаются также обширные сильно обводненные мочажины. Озера и мочажины разделены между собой узкими грядами со сфагново-кустарничковой растительностью и угнетенной сосной. Озерки и мочажины в сочетании с грядами образуют комплексные микроландшафты: грядово-озерковые, грядово-мочажинно-озерковые. В сильно обводненных мочажинах, имеющих в центре открытую водную поверхность, растут сфагновые мхи с отдельными растениями шейхце- рии, очеретиика, осоки топяной; в менее обводненных мочажинах развивается шейхцериево-сфагновая растительность. Небольшие участки среди грядово-озерковых и грядово-мочажинно-озерковых комплексов и особенно вдоль берегов относительно крупных озер, занимают сфагно- во-кустарничково-сосновые микроландшафты2.

На склонах болотных систем располагаются грядово-мочажинные комплексы, которые ближе к внешним границам систем на более крутых склонах сменяются мохово-лесными и лесными микроландшафтами. Периферийные участки болотных систем часто бывают сильно обводнены.

На сравнительно небольших болотных системах центральное „плато" занимает значительно меньшую площадь, чем склоны, на них отсутст

1 Под «озерками» на болотах подразумеваются малые внутриболотные водоемы (с открытой водной поверхностью) вторичного происхождения, входящие как структурный элемент мнкроландшафта. Озерами называются внутриболотные водоемы как вторичного, так и первичного происхождения относительно больших размеров, не являющиеся структурным элементом микроландшафта.

2 Определение болотного микроландшафта даио в п. 2.3 и работе [83].

30

вует грядово-озерковый комплекс (озерки встречаются единично). При выпуклом рельефе центральной части болотных систем последняя занята мохово-лесными болотными микроландшафтами, чередующимися с грядово-мочажинными комплексами.

Совсем небольшие по площади болота, почти целиком покрыты сос- ново-кустарничковой растительностью.

Для южной части рассматриваемой зоны характерны болотные системы с довольно пестрым чередованием олиготрофных, евтрофных и отчасти мезотрофных болотных микроландшафтов. Сочетание указанных трех экологических типов болотных микроландшафтов в сложных болотных системах имеет место на водоразделе рек Демьянка — Туртас, в верхних частях водоразделов между реками Чека — Тара, Тара — Тар- тас, Тартас — Ича, Ича — Омь (южные склоны Васюганского болотного массива), а также в бассейне р. Носки. По мнению А. Я. Бронзова [22, 23], развитию евтрофных осоково-гипновых болотных микроландшафтов совместно с олиготрофными способствует карбонатность почво-грунтов. Евтрофные микроландшафты, встречающиеся на указанных болотных системах, весьма разнообразны. Наиболее характерными являются безлесные осоково-гипновые топи грядово-мочажинного строения, эти топи занимают значительные площади среди выпуклых олиготрофных болотных систем. Среди обширных осоково-гипновых топей часто встречаются отдельными островками олиготрофные сфагново-кустарничково-сосно- вые микроландшафты с преобладанием в моховом покрове 8рНа§пит Iизсит. Очертания границ этих микроландшафтов имеют обычно округлую или вытянутую овальную форму.

Кроме указанных, встречаются евтрофные болотные микроландшафты с древесным ярусом из хвойных и лиственных пород, приурочены обычно к краевым частям болотных массивов. Лесные березово-осоко- во-сфагновые и сосново-березовые болота также широко распространены в небольших мелких котловинах на водораздельных пространствах.

Средняя мощность торфяной залежи в зоне выпуклых олиготрофных болот колеблется в широких пределах: от 2 м в северной части до 5— 6 м в южной.

Характерной чертой торфяной залежи болот этой зоны является мощный верхний слой из слаборазложившегося фускум-торфа и реже — комплексного торфа. Ниже сфагновых торфов обычно залегают сфагно- во-шейхцериевый, шейхцериевый и сфагново-пушицевый верховые торфа. Верховые торфа часто слагают всю толщу Торфяной залежи либо подстилаются маломощными слоями из переходных торфов, которые в придонном слое сменяются низинными.

Под озерками и мочажинами в грядово-мочажинных и грядово-озер- ковых комплексах торфяная залежь состоит из сфагново-мочажинного, сфагново-шейхцериевого и шейхцериевого торфов.

Торфяная залежь осоково-гипновых болотных микроландшафтов сложена осоковыми и осоково-гипновыми видами торфа. Отсутствие остатков древесины в придонных слоях торфа осоково-гипновых болотных микроландшафтов и вскипание от соляной кислоты придонных почво- грунтов указывают на то, что эти участки болотных массивов не лесного происхождения. Торфяная залежь в сфагново-кустарничково-сосно- вых микроландшафтах сложена сфагновыми (фускум) торфами мощностью 2—4 м.

Описание болот рассматриваемой зоны приведено в работах А. Я. Бронзова [22, 23], С. Н. Тюремнова [194], Е. А. Романовой [177—

31

179], Е. А. Романовой и Л. И. Усовой [182], Ю. А. Львова [127—129], В. И. Маковского [130], Г. Г. Куликовой, О. Л. Лисс.: и др. [167], М. М. Сторожевой [186, 187], Г. Г. Яснопольской [209] и др.

Зона плоских евтрофных и мезотрофных (осоково-гипновых и лесных) болот расположена южнее зоны выпуклых олиготрофных (сфагновых) болот. Площадь рассматриваемой болотной зоны составляет 11 % площади всей равнины. Рельеф в пределах этой зоны ровный, с высотными отметками 135—150 м над ур. м. Водный баланс в среднем по территории зоны характеризуется следующими величинами: осадки 510 мм, сток 90 мм, испарение 420 мм. В теплый период года в среднем выпадает 60—70% годовой суммы осадков. Заболоченность этой зоны составляет приблизительно 20%. Значительная часть ее территории характеризуется равнинностью междуречных пространств, обилием межгривных бессточных понижений и наличием древних русел, являющихся местами скоплений воды с близким от поверхности расположением водоупорного горизонта.

Наиболее распространенными типами болотных микроландшафтов являются осоково-гипновые, осоковые, осоково-сфагновые и лесные. На более крупных болотных массивах, сложенных несколькими болотными микроландшафтами, окраинные части их и участки возле минеральных островов заняты осоковыми микроландшафтами. В направлении к центральным частям болотных массивов- последние сменяются осоково-гип- новыми, гипново-осоковыми и, наконец, гипновыми микроландшафтами.

В центральных частях болотных массивов на участках с малым уклоном поверхности и высоким обводнением развиваются евтрофные грядо- во-мочажинные, мозаичные и пятнистые комплексные микроландшафты. К более возвышенным участкам окраек болот приурочены микроландшафты лесной и травяно-лесной групп. Вокруг озер и вдоль рек встречаются полосы тростникового микроландшафта.

Осоково-гипновые болотные массивы распространены в западной части зоны, где они занимают значительные площади междуречных пространств и первые надпойменные террасы ряда рек, в частности Туры, Тавды, Ашлыка, Вагая, Тавы, Левы, Оши. В этой же части зоны на отдельных болотных массивах господствующими являются микроландшафты лесной группы.

В восточной части зоны встречаются обширные однородные тростни- ково-осоковые болотные массивы. Детальная характеристика болот рассматриваемой зоны дается в работах Н. И. Пьявченко [163], Е. В. Ван- дакуровой [26], А. М. Жарковой [75, 76], Е. А. Романовой [176], К. Е. Иванова и Л. В. Котовой [87] и некоторых других.

Зона вогнутых евтрофных (тростниковых) и засоленных (травяных) болот расположена в самой южной части Западно-Сибирской равнины и занимает 16% площади равнины.