- •1.2. Основные физические свойства жидкостей

- •1.1. Плотность и удельный вес воды при различных температурах

- •1.2.Плотность и удельный вес некоторых жидкостей

- •1.3. Плотность дистиллированной воды при атмосферном давлении 0,1 мПа

- •1.4 Зависимость кинематической вязкости воды от температуры

- •1.5 Кинематическая вязкость некоторых жидкостей

- •1.6. Зависимость динамической вязкости воды от температуры

- •1.7. Динамическая вязкость некоторых жидкостей

- •Лекция №2 гидростатика

- •Поверхности равных давлений

- •Основное уравнение гидростатики

- •Абсолютное и избыточное давление. Разрежение

- •Для закрытого сосуда

- •Если , то если , то .

- •Закон архимеда

- •Принципы и схемы использования законов гидростатики в гидравлических машинах

- •К подъёмнику

- •Гидродинамика

- •Общие сведения.

- •Основные уравнения гидродинамики

- •Уравнение Бернулли, его энергетическая и геометрическая интерпретации.

- •Уравнение бернулли для потока вязкой жидкости

- •Гидравлические сопротивления

- •Рейнольдс установил, что критическая скорость прямо пропорциональна кинематической вязкости жидкости V и обратно пропорциональна диаметру трубы d, т. Е.

- •Плоскость сравнения

- •3.1. Значеия коэффициента сжатия

- •Гидравлический расчет трубопроводов

- •Расчет тупиковой и кольцевой сети трубопровода

- •Истечение жидкости через отверстия и насадки

- •Малое (а) и затопленное (б) отверстия

- •Гидравлический расчет каналов и безнапорных водоводов

- •Фильтрация

- •Гидравлические машины динамические насосы и вентиляторы

- •Классификация гидравлических машин

- •Основное уравнение центробежных насосов

- •Рабочий процесс в центробежном насосе

- •Рабочая характеристика центробежного насоса (б)

- •Основы теории подобия и пересчет характеристик насоса

- •Конструкции лопастных насосов

- •Подбор насосов

- •Водокольцевые вакуум-насосы

- •Вихревые насосы

- •Специальные насосы и водоподъемные средства

- •Водоструйные насосы.

- •Вентиляторы

- •Статическое давление

- •Окружная скорость

- •Объемные гидромашины

- •Роторные гидромашины

- •6.3. Крыльчатые насосы

- •Глава 7 динамические гидропередачи

- •7.1. Основные сведения о гидропередачах

- •7.2. Уравнение моментов сил, приложенных к гидропередаче

- •7.3. Преобразующие свойства и характеристики гидропередач

- •7.4. Рабочие жидкости

- •7.5. Пути повышения эффективности гидропередач

- •Глава 8 объемные гидроприводы

- •8.1. Основные сведения о гидроприводе

- •8.2. Принцип действия и характеристики

- •8.3. Гидроцилиндры

- •8.4. Гидрораспределители

- •8.5. Клапаны

- •8.6. Типовые схемы и расчет объемных гидроприводов. Гидравлические системы управления и регулирования

- •8.1. Исходные данные для решения задач 8.1...8.10

- •Раздел 3

- •Глава 9

- •9.1. Особенности сельскохозяйственного водоснабжения

- •9.2. Требования, предъявляемые к качеству питьевой воды

- •9.3. Источники водоснабжения

- •9.4. Основные схемы сельскохозяйственного водоснабжения

- •9.5. Нормы и режимы водопотребления

- •9.6. Расчет расходов воды в водопроводной сети

- •9.7. Общая методика гидравлического расчета водопроводной сети

- •9.7. Общая методика гидравлического расчета водопроводной сети

- •9.8. Конструкции и расчет водонапорных башен

Малое (а) и затопленное (б) отверстия

В сечении 2—2 диаметр струи dc = 0,8do. Пропускная способность отверстия So и степень сжатия струи Sc оцениваются коэффициентом сжатия струи:

![]()

Отметим, что для круглого отверстия сжатое сечение находится на расстоянии, примерно равном половине диаметра отверстия 0,5do. Если струя сжимается по всему периметру, то сжатие называют полным, а если отверстие находится на значительном расстоянии от стенки и составляет не менее трех диаметров отверстия, т. е. l > 3do, такое сжатие называют совершенным. Совершенное сжатие характеризуется наименьшими значениями коэффициентов сжатия и расхода.

Коэффициент совершенного сжатия на основании опытов для круглых и прямоугольных отверстий составляет e = 0,60... 0,64 (большим отверстиям соответствуют меньшие значения e, а меньшим — большие значения этого коэффициента). Наиболее часто применяют значения e = 0,64 при практических расчетах для малых отверстий в тонкой стенке. Несовершенное сжатие возникает в том случае, если расстояние от края стенки до контура отверстия находится на более близком расстоянии, т. е. l < 3do.

Чтобы вывести основные расчетные зависимости для определения скорости и расхода при истечении жидкости через малые незатопленные отверстия в тонкой стенке при постоянном напоре Н, составим уравнение Бернулли от произвольной горизонтальной плоскости сравнения О—О, проходящей через центр тяжести отверстия для двух сечений: сечения 1—1 на свободной поверхности жидкости в сосуде и сечения 2—2 по отверстию — там, где движение потока близко к плавно изменяющемуся движению (сжатое сечение струйки). Отметим, что основное уравнение гидравлики — уравнение Бернулли — было получено именно в результате одного из подобных опытов (опубликовано в труде «Гидродинамика» в 1738 г.):

![]()

В этом уравнении z1 = Н; z2 = zc = 0. Если давление на свободной поверхности в сосуде равно атмосферному, то p1 = pс, причем V1 и V2 — средние скорости в соответствующих сечениях;

a1 и a2 — коэффициенты Кориолиса в сечениях 1—1 и 2—2; hs — потери напора между рассматриваемыми сечениями 1—1 и 2—2; как было показано выше, потери hs обусловлены только местными сопротивлениями самих отверстий, т. е.

![]()

где xо — коэффициент сопротивления отверстия.

При истечении с большими числами Рейнольдса Re>105 значение ^о = 0,06.

С учетом сделанных замечаний можно получить:

![]()

Обозначим

![]() ,

где Но

— напор

над центром тяжести отверстия с

учетом скорости подхода.

,

где Но

— напор

над центром тяжести отверстия с

учетом скорости подхода.

Тогда

![]()

Отсюда получим скорость истечения в сжатом сечении 2—2.

![]()

где

![]() коэффициент

скорости.

Численное

значение j

= 0,96...0,98.

коэффициент

скорости.

Численное

значение j

= 0,96...0,98.

Часто приходится иметь дело с истечением жидкости из закрытого резервуара с давлением на свободной поверхности жидкости p1 в среду с давлением p2; в данном случае скорость и расход жидкости определяют по формулам

где m— коэффициент расхода отверстия.

Если истечение происходит через затопленное отверстие (под уровень), т. е. не в газовую среду, а в смежный резервуар с той же жидкостью, то в качестве геометрического параметра принимают разность уровней жидкости в резервуарах H= H1 — H2, а скорость и расход определяют соответственно по формулам

![]()

Числовые значения коэффициентов сжатия и расхода при истечении под уровень те же, что и при истечении через незатопленное отверстие, т. е. скорость и расход не зависят от высоты расположения отверстия.

При изучении истечения жидкости в атмосферу из малого отверстия в тонкой стенке представляет интерес явление, названное инверсией струи — изменение формы поперечного сечения струи по ее длине под действием сил поверхностного натяжения на вытекающие криволинейные струйки и различных условий сжатия по периметру отверстия. Больше всего инверсия проявляется при истечении из некруглых отверстий.

Уравнение движения свободной струи жидкости, вытекающей из насадка, можно записать следующем образом:

![]()

|где q —угол между направлением истечения и осью абсцисс (рис.);

начальная скорость истечения; у—высота падения струи; х—дальность падения струи.

При q=0 получаем координаты осевой линии струи жидкости, вытекающей из малого вертикального отверстия в тонкой стенке:

![]()

Свободная

струя жидкости, направленная вертикально

вверх с начальной скоростью и, без учета

сопротивления воздуха, сложных

колебательных явлений, приводящих к

раздроблению и в дальнейшем к распылению

струи, поднимется на высоту

![]()

а — вертикальная; б — наклонная.

В незатопленных свободных струях различают компактную раздробленную и распыленную части. Компактная часть струи имеет форму отверстия, из которого, она вытекает, чаще всего цилиндрическую или близкую в ней. В раздробленной части происходит дробление струи на Отдельные крупные частицы. Распыленная часть струи состоит из отдельных мельчайших частиц жидкости.

Высота вертикальной струи /t/, включая распыленную часть, всегда меньше напора Н на величину потерь напора АА (рис. 1.48):

где d— диаметр насадка; k — коэффициент, получаемый опытным путем.

Истечение через насадки. Насадком называют короткую трубу (l = 3..4d), присоединенную к отверстию с целью изменения характеристик истечения жидкости.

Наиболее распространенными типами насадков являются:

внешний цилиндрический насадок (насадок Вентури);

внутренний цилиндрический насадок (насадок Борда);

конические насадки (сходящийся и расходящийся);

коноидальный насадок (насадок криволинейного очертания);

комбинированный или диффузорный насадок

Скорость и расход для всех видов насадков определяют по тем же зависимостям, что и для отверстия в тонкой стенке, т. е. для незатопленных насадков при постоянном напоре

![]()

а для затопленных насадков при постоянном напоре

![]()

где m — коэффициент расхода, зависящий от типа насадка; Но — напор над центром тяжести выходного отверстия с учетом скорости подхода; h — разность уровней верхнего и нижнего бьефов с учетом скорости подхода.

Рассмотрим истечение жидкости через внешний цилиндрический насадок. При входе во внешний цилиндрический насадок в случае безотрывного режима истечения струя жидкости сжимается, а затем расширяется, заполняя все сечение насадка. При этом на выходе из насадка диаметр струи равен диаметру отверстия и, следовательно, коэффициент сжатия e = 1.

Тогда коэффициент расхода

![]()

Коэффициент скорости для выходного сечения насадка

![]()

где![]() коэффициент сопротивления насадка.

Здесь xвх

— коэффициент

сопротивления входа; xв.р

— коэффициент

сопротивления внезапного расширения;l—

коэффициент гидравлического трения в

насадке;

l,

d—

соответственно длина и диаметр насадка.

коэффициент сопротивления насадка.

Здесь xвх

— коэффициент

сопротивления входа; xв.р

— коэффициент

сопротивления внезапного расширения;l—

коэффициент гидравлического трения в

насадке;

l,

d—

соответственно длина и диаметр насадка.

В результате расширения струи после сжатия и потерь по длине насадка коэффициент сопротивления при истечении из насадка значительно увеличивается по сравнению с истечением из отверстия.

При турбулентном режиме движения, когда число Рейнольдса достаточно велико, коэффициенты истечения для внешнего цилиндрического насадка m= f= 0,82; x= 0,5; e = 1.

Возрастание коэффициента сопротивления x до 0,5 приводит к увеличению потерь напора и уменьшению скорости истечения. Несмотря на это, расход жидкости при истечении через насадок превышает расход из отверстия » на 35%, что объясняется наличием вакуума в зоне сжатого сечения. По этой причине в сжатом сечении насадок работает как своеобразный насос, дополнительно подсасывая жидкость.

Величина вакуума может быть определена по формуле

![]()

Применение насадков. Насадки применяются в технике для различных целей. Для выпуска жидкости из резервуара и водоемов применяют различные цилиндрические насадки. Для получения больших выходных скоростей и дальности полета струи жидкости применяют конически сходящиеся насадки в виде пожарных брандспойтов, форсунок для подачи топлива, гидромониторов для размыва грунта, фонтанных сопел, сопел гидравлических турбин. Наоборот, для замедления течения жидкости и увеличения давления во всасывающих трубах гидравлических турбин, для замедления подачи смазочных масел применяют конически расходящиеся насадки.

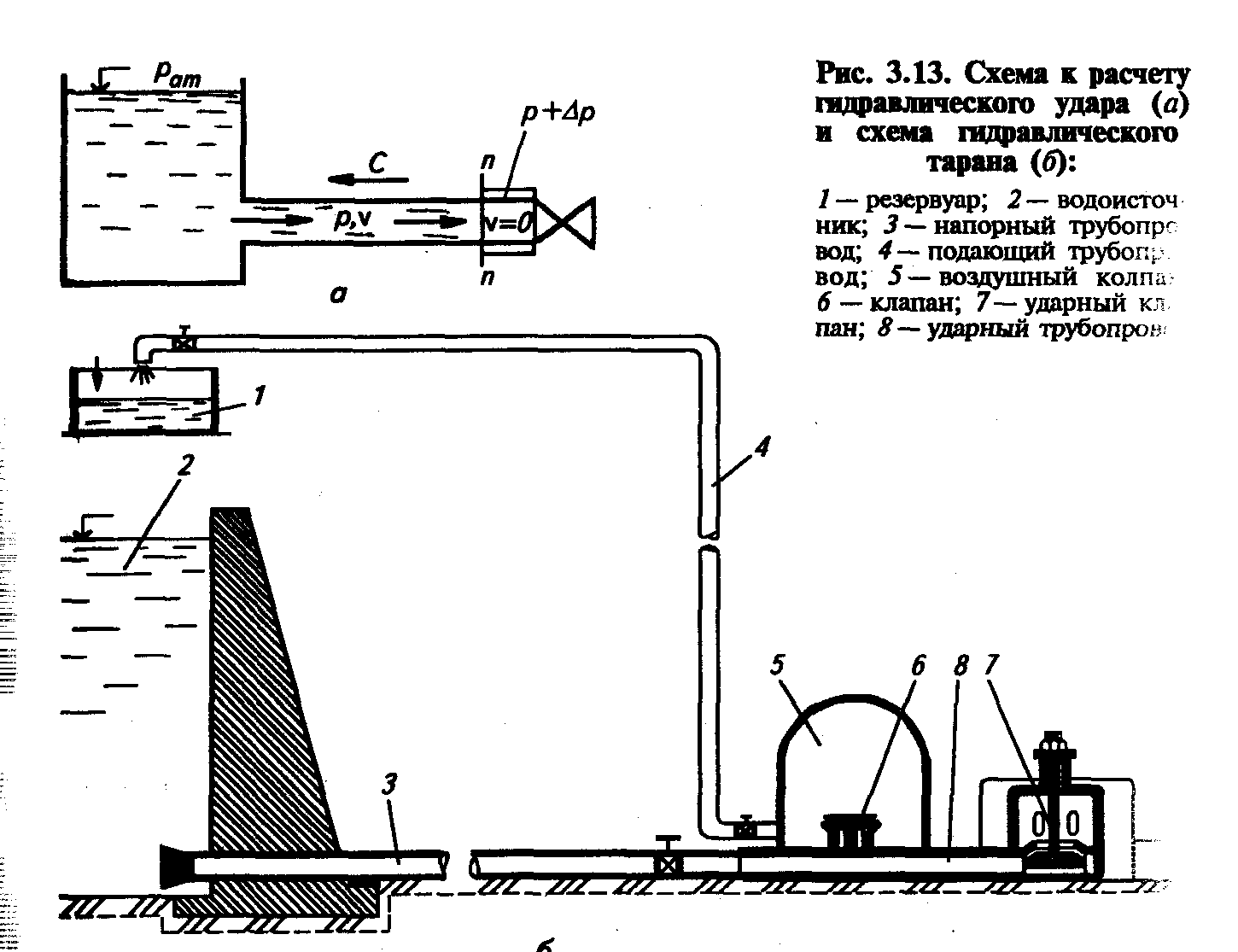

Гидравлический удар. Комплекс явлений, возникающих в трубопроводе в связи с резким изменением скорости течения жидкости и сопровождающихся резким изменением давления Н. Е. Жуковский в 1898 г. назвал гидравлическим ударом.

При гидравлическом ударе повышение или понижение давления в трубопроводе объясняется инерцией массы жидкости. При быстром закрытии крана или задвижки частицы жидкости, со прикасающиеся с краном, мгновенно остановятся, что повлечет за собой значительное повышение ударного давления р вследствие уменьшения скорости до нуля (рис. ).

Скорость движения частиц жидкости непосредственно у крана будет погашена, а кинетическая энергия потока будет израсходована на работу деформации сжатия жидкости и растяжения стенок трубы.

В результате сжатия жидкости давление в ней увеличится , величину DР. Тогда возникшая у крана ударная волна (сечения п—п) отделит поток жидкости с давлением Р +DР и скоростью v = 0 от потока с давлением Р и скоростью v.

У крана на остановившиеся частицы жидкости набегают другие, при этом они также теряют свою скорость, вследствие чего сечение п—п передвигается от крана к резервуару трубопровода Когда ударная волна достигнет резервуара, вся жидкость в трубе будет остановлена и сжата, т. е. во всей трубе скорость буде равна нулю, а давление увеличится и составит Р +DР. Этот период называют периодом повышения давления, причем скорость распространения ударной волны определяется по формуле а = l/Dt где Dt — время, за которое сечение п—п пройдет по длине трубопровода l от крана до резервуара. Вышеописанное состояние не является равновесным. В следующий момент времени жидкость начинает поступать из трубы в резервуар, причем сначала начнет двигаться обратно слой жидкости, ближайший к резервуару. Постепенно вся жидкость придет в движение по направлению от трубы к резервуару. Сечение п—п теперь перемещается в обратном направлении — к крану с той же скоростью v, оставляя за собой выравненное давление P и скорость v, направленные в сторону резервуара.

При достижении ударной волной крана (конец второго периода — периода восстановления) расположенный непосредственно у крана слой жидкости будет стремиться оторваться от него, в результате чего давление понизится на DР, жидкость расширится, а стенки трубопровода сожмутся. Вследствие этого возникнет отрицательная ударная волна непосредственно у крана, распространяющаяся со скоростью v по направлению от крана к резервуару и оставляющая позади себя давление Р — DР, причем скорость v = 0. Этот третий период называют периодом понижения давления.

Четвертый период характеризуется восстановлением давления и после прихода ударной волны к резервуару — возобновлением движения жидкости к крану. Такое движение жидкости продолжается до тех пор, пока колебания не затухнут из-за потерь энергии на трение и деформацию стенки трубы.

Время, необходимое для того, чтобы ударная волна, исходящая из крана, вернулась к нему, называют временем фазы. В зависимости от соотношения времени закрытия крана и времени фазы удара различают прямой и непрямой гидравлические удары. Гидравлический удар называют прямым, если время закрытия крана меньше времени фазы (tз < tф), и непрямым, если время закрытия крана больше времени фазы (tз > tф), т.е. при возвращении ударной волны к крану он еще полностью не закрыт.

Повышение давления в трубе определяют по формуле Жуковского:

при прямом ударе

![]()

где r— плотность жидкости, кг/м3; а — скорость распространения ударной волны м/с; v — скорость движения жидкости в трубе до закрытия крана, м/с;

при непрямом ударе

![]()

где vo — скорость движения жидкости в трубе до частичного закрытия крана.

Для устранения причин, вызывающих гидравлический удар в трубопроводах, применяют постепенно закрывающиеся гидравлические задвижки разных конструкций, а также устанавливают различного рода компенсаторы ударного давления. Примером использования гидравлического удара для полезных целей является гидравлический таран или водяной насос (рис.).

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В КАНАЛАХ И БЕЗНАПОРНЫХ ВОДОВОДАХ. ФИЛЬТРАЦИЯ

Особенность движения жидкости в каналах и безнапорных водоводах состоит в том, что оно безнапорное (свободная поверхность потока соприкасается с атмосферой) и равномерное (живые сечения, средняя и местная скорости движения потока одинаковы).

Каналы и безнапорные водоводы применяют во многих отраслях народного хозяйства: сельском хозяйстве, гидроэнергетике, водном транспорте, в промышленности. Многие каналы и водоводы имеют комплексное назначение.

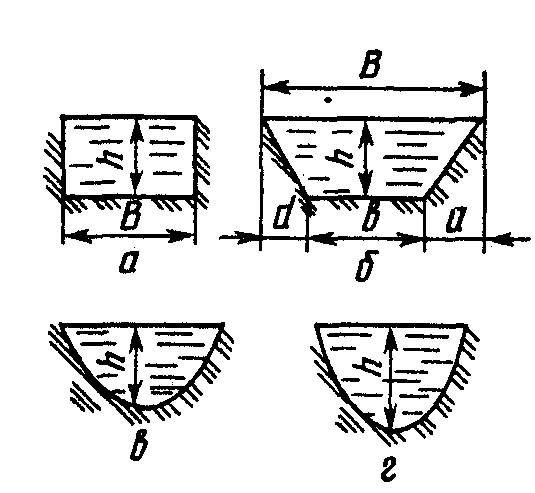

Каналы бывают (рис. ) прямоугольного сечения (а), трапецеидального (б), полукруглого (в) и параболического (г).

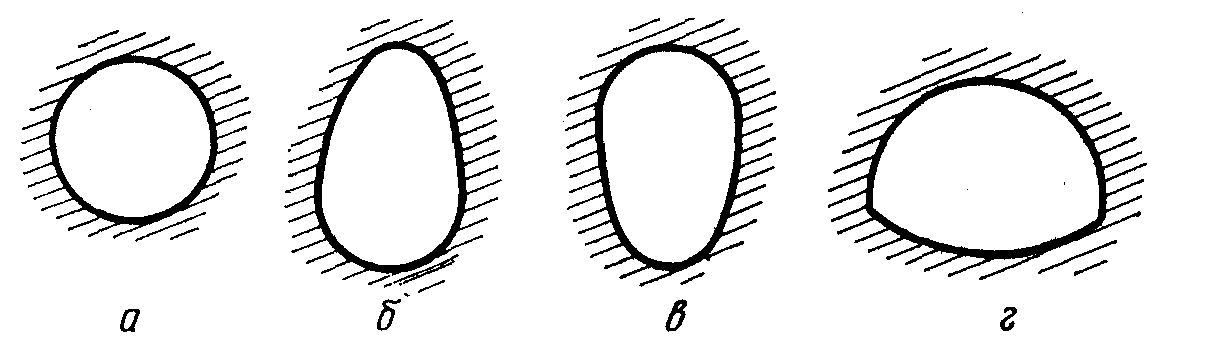

Водоводы выполняются замкнутыми (рис. ) и имеют стандартные профили круглого (а), шатрового (б), овоидального (в) и лоткового сечения (г)

Типы поперечных сечений водоводов: