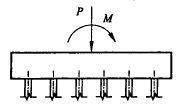

Расчет свайного ростверка опоры башни.

На

свайный ростверк действуют следующие

нагрузки:

На

свайный ростверк действуют следующие

нагрузки:

а) вертикальные:

нагрузки от стен башни Рст,

нагрузка от центрального колодца Рц,

нагрузка от всех лестниц и площадок Рл,

нагрузка от стоек опоры Роп,

нагрузка от пролетного строения Рпс;

б) изгибающий момент М от внецентренного действия нагрузок Роп и Рпс.

Все вертикальные нагрузки определяют исходя из объема железобетонных конструкций (объемный вес железобетона 25,0 кН/м3) и переносят в центр тяжести ростверка. Изгибающий момент действует относительно этой же точки.

Р=2Рст + Рц + Рл + Роп + Рпс = 2 * 250,0 + 850,0 + 570,0 + 300,0 + 2 * 690,0 = 3600,0 кН.

С учетом остекления башни и внутренних конструкций (перильные ограждения, элементы освещения и т. д.) введем коэффициент запаса для нагрузки 1.1. Получаем Р = 4000 кН.

С учетом того, что стены с двух сторон башни имеют одинаковые размеры и изгибающие моменты от их действия уравновешивают друг друга, а расстояние а от оси ростверка до линии действия нагрузок Роп и Рпс равно 4,08 м, получим

М= (Роп + Рпс)4,08 = (300,0 + 2 * 690,0)4,08 = 6855,0 кН * м.

На башню моста также действует ветровая нагрузка, которую переносят на ростверк как горизонтальную нагрузку. Но ввиду того, что эта нагрузка слишком мала по сравнению с постоянными нагрузками, в расчете ею пренебрегают.

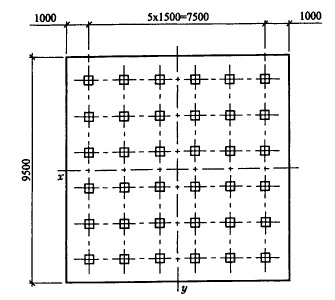

Свайный ростверк является низким, так как находится ниже уровня грунта. Он имеет размеры в плане 9,5 х 9,5 м. Его высота 1,5 м. Подошва плиты свайного ростверка расположена на 0,2 м ниже уровня промерзания (1,4 м), т. е. на отметке (-1,6 м). Сваи применяют железобетонные сечением 35x35 см с расположением в плане в 6 рядов по 6 шт. в каждом, всего 36 шт.

Согласно

фебованиям сваи заделывают в ростверк

с помощью выпусков арматуры длиной,

определяемой расчетом, но не менее 30

диаметров продольной арматуры

периодического профиля; при этом тело

сваи должно быть заведено в ростверк

не менее чем на 10 см. Так же свая может

быть заделана в ростверк на величину

ее двух сторон, т.е. в данном случае на

0,7 м.

Согласно

фебованиям сваи заделывают в ростверк

с помощью выпусков арматуры длиной,

определяемой расчетом, но не менее 30

диаметров продольной арматуры

периодического профиля; при этом тело

сваи должно быть заведено в ростверк

не менее чем на 10 см. Так же свая может

быть заделана в ростверк на величину

ее двух сторон, т.е. в данном случае на

0,7 м.

Схема расположения свай низкого свайного ростверка

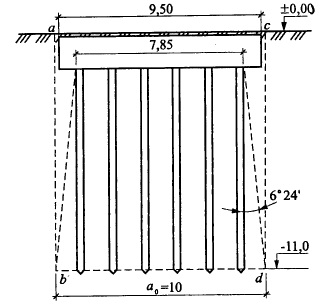

Сваи забивают до отметки -11 м и с учетом отметки низа свайного ростверка, а также исходя из требований имеют полную длину 10 м.

На 1-м (верхнем) участке (от отметки -1,6 м до отметки -6,0 м) длиной l1= 4,4м сваи расположены в слое мягкопластичного суглинка с коэффициентом консистенции В = 0,6. Средняя глубина этого участка от поверхности грунта составляет 3,8 м. Получаем fн2 = 9,0 кН/м2 и а, = 1,0.

На 2-м участке длиной l2 = 5,0 м сваи расположены в пылеватых песках. Средняя глубина этого участка 8,5 м. Получаем fн2 = 33,0 кН/м2 и а, = 1,0.

Предельное сопротивление грунта, отнесенное к единице площади опирания Rпр для забивных свай определяется по формуле

Rпр= βRн

где

RH

— значение предельного

сопротивления фунта основания, определяют

по табл. П39; р — коэффициент, зависящий

от типа сваи, определяют по табл. П40.

Для пылеватого песка на глубине 11 м Rн = 1550,0 кН/м2; β=1.

Расчетное сопротивление сваи находят, умножая предельное сопротивление на коэффициент однородности, принимаемый равным 0,7:

Nо=0,7(uа1fн1+АRпр)

где u — периметр поперечного сечения сваи; А — площадь поперечного сечения сваи;

u=0,35*4=1,4 м; N0 = 0,7[1,4(1,0 * 4,4 * 9,0 + 1,0 * 5 * 33) + 0,352 * 1550,0] = 325,0 кН.

Определяем расчетные нагрузки, действующие в сечении по подошве плиты ростверка; при этом учитываем собственный вес плиты (с коэффициентом перегрузки 1,1):

Р= 4000,0 + 9,52-1,5*25*1,1 = 7723,0 кН;

Му = 6855,0*1,1 = 7540,0 кН*м.

Наибольшие продольные силы в сваях определяют по формуле

N=P/n ±Mxy/y12 ± Myx/x12

Где х и у – координаты центра тяжести поперечного сечения рассматриваемой сваи, n – число свай.

Наибольшие продольные силы возникают в крайнем ряду свай, для которого x: = 3,75 м:

N=7723,0/36+6855,0*3,75/3*6(0,752+0,252+3,752)=288,0 кН

Продольные силы N в сваях должны удовлетворять условию

N<=mN0,

где N наибольшая расчетная продольная сила в свае; N0 – расчетное сопротивление (расчетная несущая способность) сваи по грунту; m=m1m2 - коэффициент условий работы; m1, — коэффициент, принимаемый равным 1,2, когда сила N подсчитана от нагрузок, действующих на ростверк одновременно в вертикальных плоскостях, параллельных и перпендикулярных оси моста; во всех остальных случаях принимают m1, = 1; m2 — коэффициент, принимаемый в зависимости от числа свай в ростверке.

Коэффициентом /я, учитывают малую

вероятность одновременного действия

вдоль и поперек моста расчетных нагрузок,

входящих в дополнительные сочетания,

а коэффициентом

т2

— то обстоятельство, что при малом

числе свай недостаточная несущая

способность одной из них опаснее,

чем при большом их числе, поскольку

в первом случае она может привести к

аварии сооружения, а во втором — лишь

к некоторому увеличению усилий в

остальных сваях.

N=

28,8 <

m,m2N0

= 1,0 * 1,0 * 325 = 325,0 кН.

Условие выполняется, и, следовательно,

сваи обладают достаточной несущей

способностью по грунту.

N= 28,8 < m1m2N0 = 1,0 * 1,0 * 325 = 325,0 кН.

Условие выполняется, и, следовательно, сваи обладают достаточной несущей способностью по грунту.

Проведем проверку прочности грунта, расположенного в уровне нижних концов свай, рассматривая свайный ростверк с окружающим его грунтом как условный массивный фундамент. Средний расчетный угол внутреннего трения:

φср=20*4,4+30*5/4,4+5=25,4 ͦ ; φср/4=6 ͦ24’ ; tg φср/4=0,112

Размеры подошвы условного фундамента

а0=7,85+2*0,112*9,4=10

Проверка

прочности грунта, расположенного в

уровне нижних концов свай

Проверка

прочности грунта, расположенного в

уровне нижних концов свай

В расчетный вертикальной плоскости по подошве условного фундамента действуют:

а) вертикальная сила

Nусл=7723,0+(102*11-9,52*1,6)*19*1,2=29500,0 кН

Здесь 7723,0 – вертикальная нагрузка Р, действующая в сечении по подошве плиты ростверка, выражение в скобках представляет собой объем условного фундамента за вычетом объема плиты ростверка и расположенный ниже поверхности грунта части опоры; 19 – объемный вес грунта; 1,2 – коэффициент перегрузки;

б) условный момент, равный моменты Му, в сечении по подошве плиты ростверк:

Мусл= Му=6895,0 кН*м

Площадь А и момент сопротивления W подошвы условного фундамента:

А = а2 = 9,52 = 90,25 м2;

W = а2о а2 о /6= 9,54/6143,0 м4.

Находим напряжения по подошве условного фундамента:

σср=Nусл/А=327 кН/м2=0,033 кН/см2

σmax= Nусл/А+ Mусл/W=375,0 кН/м2=0,038 кН/см2

Последнее выражение применимо при условии, что

σmin= N/А+ М/W>=0

Если это условие не выполняется то σср не вычисляется, а значение σmax определяют по формуле

σmax=2N/3cb

где с — расстояние от ближайшего к точке приложения силы N края подошвы ростверка; b — размер ростверка, перпендикулярный плоскости действия момента М.

Значения σср и σmах должны удовлетворять условию прочности грунтового основания:

σ<=mR

Расчетное сопротивление R определяют по формуле:

R=1,2 (R'(1+k1(b-2))+k2у' (h-3)

Где R' — условное сопротивление грунтов,; b — ширина подошвы ростверка, при ширине более 6 м принимают b=6м.; h —глубина заложения подошвы фундамента от низшей проектной отметки поверхности грунта; k1 и k2 — коэффициенты, учитывающие влияние ширины и глубины заложения подошвы ростверка на величину расчетного сопротивления грунта; у'— приведенный объемный вес грунта, расположенного выше подошвы ростверка, определяемый по формуле

у= ∑ уh1/ ∑ h

R=00,066кН/см2

Напряжения σср и σmах меньше значения R и следовательно, условие прочности грунтового основания выполняется.

Литература

Саламихин П.М., Маковский Л.В, Попов В.И. и др. Инженерные сооружения в транспортном строительстве. В 2 кн. Кн. 2. М.: Издательский центр «Академия», 2008.

Бондаренко В.М., Римшин В.И. Примеры расчета железобетонных и каменных конструкций. М.: Высшая школа, 2006