- •1.Дать представление собственной проводимости полупроводника. Объяснить процессы.

- •2.Генерации и Рекомбинации зарядов

- •3.Дать представление примесной проводимости п/п. Объяснить механизм образования примесных п/п

- •4. Дать понятие электронно-дырочному переходу. Обьяснить устройство и структуру.

- •5.Прямое и обратное включение электронно-дырочного перехода

- •7.Процесс пробоя и его виды.

5.Прямое и обратное включение электронно-дырочного перехода

При прямом включении p-n-перехода внешнее напряжение создает в переходе поле, которое противоположно по направлению внутреннему диффузионному полю. Напряженность результирующего поля падает, что сопровождается сужением запирающего слоя. В результате этого большое количество основных носителей зарядов получает возможность диффузионно переходить в соседнюю область (ток дрейфа при этом не изменяется, поскольку он зависит от количества неосновных носителей, появляющихся на границах перехода), т.е. через переход будет протекать результирующий ток, определяемый в основном диффузионной составляющей. Диффузионный ток зависит от высоты потенциального барьера и по мере его снижения увеличивается экспоненциально.

Повышенная диффузия носителей зарядов через переход привод к повышению концентрации дырок в области n-типа и электронов в области p-типа. Такое повышение концентрации неосновных носителей вследствие влияния внешнего напряжения, приложенного к переходу, называется инжекцией неосновных носителей. Неравновесные неосновные носители диффундируют вглубь полупроводника и нарушают его электронейтральность. Восстановление нейтрального состояния полупроводника происходит за счет поступления носителей зарядов от внешнего источника. Это является причиной возникновения тока во внешней цепи, называемого прямым.

При включении p-n-перехода в обратном направлении внешнее обратное напряжение создает электрическое поле, совпадающее по направлению с диффузионным, что приводит к росту потенциального барьера и увеличению ширины запирающего слоя. Все это уменьшает диффузионные токи основных носителей. Для неосновных носителе поле в p-n-переходе остается ускоряющим, и поэтому дрейфовый ток не изменяется.

Таким образом, через переход будет протекать результирующий ток, определяемый в основном током дрейфа неосновных носителей. Поскольку количество дрейфующих неосновных носителей не зависит от приложенного напряжения (оно влияет только на их скорость), то при увеличении обратного напряжения ток через переход стремиться к предельному значению IS , которое называется током насыщения. Чем больше концентрация примесей доноров и акцепторов, тем меньше ток насыщения, а с увеличением температуры ток насыщения растет по экспоненциальному закону.

6. Свойства электронно-дырочного перехода (http://sobiratel.ks8.ru/osnovi7.htm )

7.Процесс пробоя и его виды.

Различают два вида пробоя: электрический (обратимый) и тепловой (необратимый). Сущность электрического пробоя состоит в том, что под воздействием сильного электрического поля электроны освобождаются от ковалентных связей и получают энергию, достаточную для преодоления высокого потенциального барьера. Двигаясь с большой скоростью в р-n-переходе, электроны сталкиваются с нейтральными атомами и ионизируют их, в результате появляются новые электроны и дырки. Этот процесс носит лавинообразный характер и приводит к резкому увеличению обратного тока.

Если не ограничить обратный ток (например, включив последовательно с переходом резистор), то электрический пробой перейдет в тепловой. Увеличение обратного тока приводит к увеличение температуры и к дальнейшей генерации носителей. Процесс нарастает лавинообразно и приводит к изменению структуры кристалла, выводя его из строя.

8.-//-

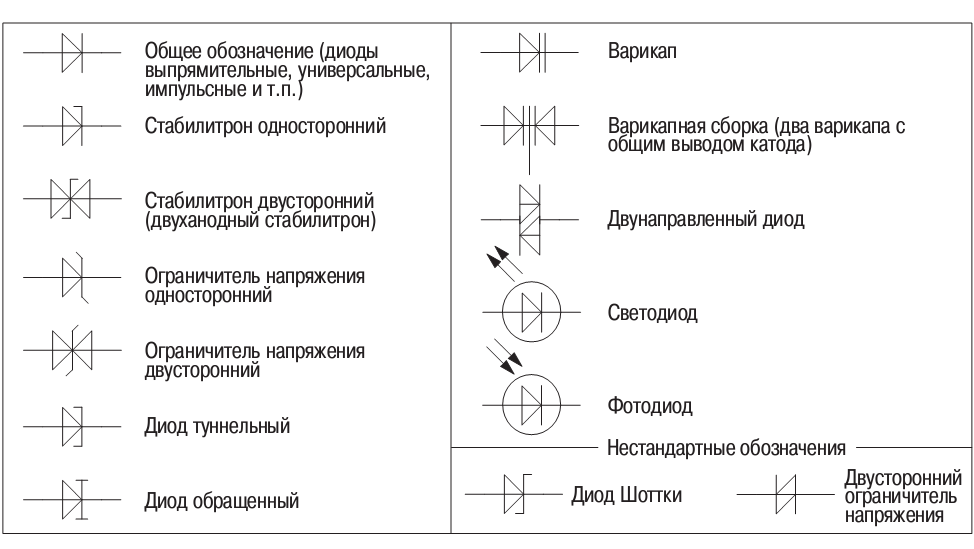

В зависимости от области применения полупроводниковые диоды делят на следующие основные группы:выпрямительные,универсальные,импульсные,сверхвысокочастотные,стабилитроны,варикапы,туннельные,обращенные,фотодиоды,светоизлучающие диоды,генераторы шума,магни тодиоды.

9-//-

Выпрями́тельные дио́ды — диоды, предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный. Выпрямительные диоды применяются в цепях управления, коммутации, в ограничительных и развязывающих цепях, в источниках питания для преобразования (выпрямления) переменного напряжения в постоянное, в схемах умножения напряжения и преобразователях постоянного напряжения, где не предъявляются высокие требования к частотным и временным параметрам сигналов. В зависимости от значения максимального выпрямляемого тока различают выпрямительные диоды малой мощности (Iпр max ≤0,3 А), средней мощности (0,3 А<Iпр max ≤10 А) и большой мощности (Iпр max>10 А)\

10 -//-

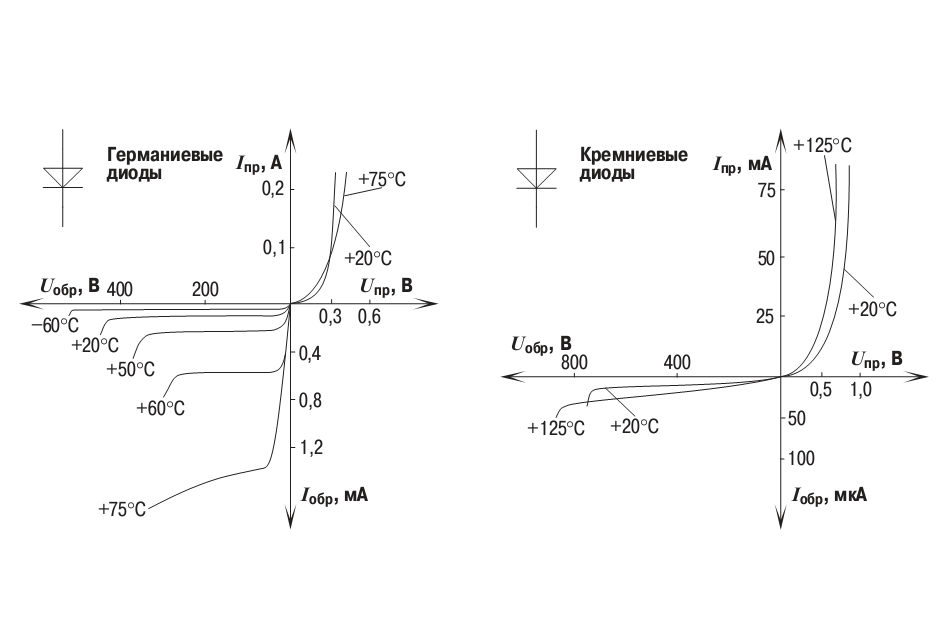

По приведенным ВАХ видно, что обратный

ток кремниевых диодов значительно

меньше обратного тока германиевых

диодов. Существенным недостатком

германиевых диодов является их высокая

чувствительность к кратковременным

импульсным перегрузкам. Точка, в которой

отсутствует зависимость прямого

напряжения от температуры (т.е. эта

зависимость меняет знак), называется

точкой инверсии. У большинства диодов

малой и средней мощности допустимый

прямой ток, как правило, не превышает

точки инверсии, а у мощных диодов

допустимый ток может быть выше этой

точки.

По приведенным ВАХ видно, что обратный

ток кремниевых диодов значительно

меньше обратного тока германиевых

диодов. Существенным недостатком

германиевых диодов является их высокая

чувствительность к кратковременным

импульсным перегрузкам. Точка, в которой

отсутствует зависимость прямого

напряжения от температуры (т.е. эта

зависимость меняет знак), называется

точкой инверсии. У большинства диодов

малой и средней мощности допустимый

прямой ток, как правило, не превышает

точки инверсии, а у мощных диодов

допустимый ток может быть выше этой

точки.

11. -//-

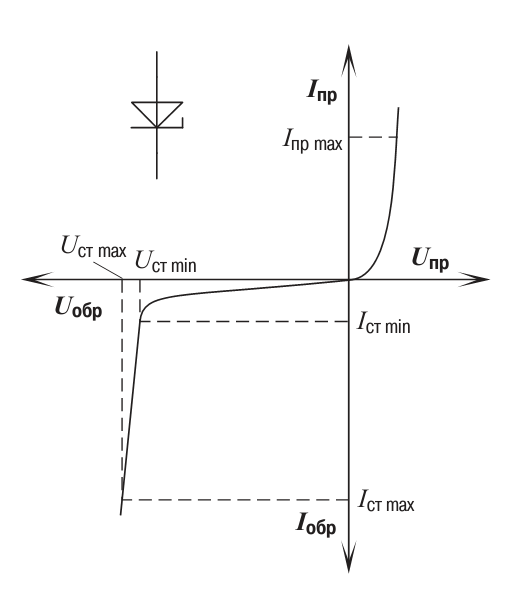

С табилитроном

называют полупроводниковый диод,

напряжение на обратной ветви ВАХ которого

в области электрического пробоя слабо

зависит от значения проходящего тока.

Вольт-амперная характеристика стабилитрона

приведена на рис. 2.5‑1.

Как видно, в области пробоя напряжение

на стабилитроне (Uст) лишь незначительно

изменяется при больших изменениях тока

стабилизации (Iст). Такая характеристика

используется для получения стабильного

(опорного) напряжения.

табилитроном

называют полупроводниковый диод,

напряжение на обратной ветви ВАХ которого

в области электрического пробоя слабо

зависит от значения проходящего тока.

Вольт-амперная характеристика стабилитрона

приведена на рис. 2.5‑1.

Как видно, в области пробоя напряжение

на стабилитроне (Uст) лишь незначительно

изменяется при больших изменениях тока

стабилизации (Iст). Такая характеристика

используется для получения стабильного

(опорного) напряжения.

стабилитронах могут возникать два вида электрического пробоя: туннельный (зенеровский) пробой — для диодов с Uст>5 В, лавинный пробой — для диодов с Uст>7 В. В интервале 5...7 В возникает смешанный вид пробоя.

Независимо от напряжения стабилизации и существующего вида пробоя, в различной литературе (особенно в зарубежной)стабилитроны часто называют по имени первооткрывателя туннельного пробоя — зенеровскими диодами или просто зенерами (Zeners).

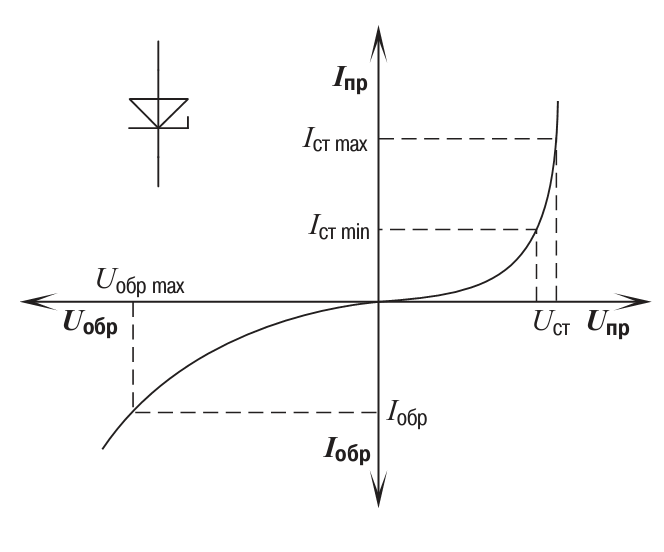

С уществующие

стабилитроны имеют минимальное напряжение

стабилизации примерно до 3 В. Для получения

меньшего напряжения стабилизации

используется прямая ветвь ВАХ p-n-перехода

(рис. 2.5‑2),

а полупроводниковые приборы, реализующие

такую функцию называются стабисторами.

В области прямого смещения p-n-перехода

напряжение на нем имеет значение 0,7...2

В и мало зависит от тока. В связи с этим

стабисторы позволяют стабилизировать

только малые напряжения (не более 2 В).

Помимо кремниевых стабисторов, хорошие

показатели реализуемы у приборов,

изготовленных из селена (селеновые

стабисторы).

уществующие

стабилитроны имеют минимальное напряжение

стабилизации примерно до 3 В. Для получения

меньшего напряжения стабилизации

используется прямая ветвь ВАХ p-n-перехода

(рис. 2.5‑2),

а полупроводниковые приборы, реализующие

такую функцию называются стабисторами.

В области прямого смещения p-n-перехода

напряжение на нем имеет значение 0,7...2

В и мало зависит от тока. В связи с этим

стабисторы позволяют стабилизировать

только малые напряжения (не более 2 В).

Помимо кремниевых стабисторов, хорошие

показатели реализуемы у приборов,

изготовленных из селена (селеновые

стабисторы).

12 -//-

Б И

ПОЛЯРНЫЙ транзистор Биполярные

транзисторы представляют собой несколько

более сложную структуру, имеющую в своем

составе не один, а два p-n-перехода и

позволяющую не просто различать

электрические сигналы по их полярности,

но и усиливать их. Область, в которой

порождается поток носителей зарядов

(на рис. 1.1,а изображена слева), называется

эмиттером (Э). Средняя область, через

которую происходит управление этим

потоком, носит название базы (Б). И,

наконец, третья область, в которую

поступает урезанный управляемый поток,

называется коллектором (К). В качестве

исходного полупроводникового материала

при производстве транзисторов чаще

всего используются: кремний (Si), германий

(Ge), арсенид галлия (GaAs) или фосфид индия

(InP)

И

ПОЛЯРНЫЙ транзистор Биполярные

транзисторы представляют собой несколько

более сложную структуру, имеющую в своем

составе не один, а два p-n-перехода и

позволяющую не просто различать

электрические сигналы по их полярности,

но и усиливать их. Область, в которой

порождается поток носителей зарядов

(на рис. 1.1,а изображена слева), называется

эмиттером (Э). Средняя область, через

которую происходит управление этим

потоком, носит название базы (Б). И,

наконец, третья область, в которую

поступает урезанный управляемый поток,

называется коллектором (К). В качестве

исходного полупроводникового материала

при производстве транзисторов чаще

всего используются: кремний (Si), германий

(Ge), арсенид галлия (GaAs) или фосфид индия

(InP)

Классификация и система обозначений биполярных транзисторов

По мощности, рассеиваемой коллекторным переходом, транзисторы бывают: малой мощности P < 0,3 Вт; средней мощности 0,3 Вт < P < 1,5 Вт; большой мощности P > 1,5 Вт.

По

частотному диапазону транзисторы

делятся на: низкочастотные ![]() < 3 МГц;

среднечастотные 3 МГц <

< 30 МГц;

высокочастотные 30 МГц <

< 300 МГц;

сверхвысокочастотные

> 300 МГц.

< 3 МГц;

среднечастотные 3 МГц <

< 30 МГц;

высокочастотные 30 МГц <

< 300 МГц;

сверхвысокочастотные

> 300 МГц.

Для маркировки биполярных транзисторов используется буквенно-цифровая система условных обозначений согласно ОСТ 11.336.038-77. Обозначение биполярных транзисторов состоит из шести или семи элементов.

Первый элемент – буква или цифра, указывающая исходный материал: Г(1) – германий, К(2) – кремний, А(3) – арсенид галлия.

Второй элемент – буква, указывающая на тип транзистора: Т – биполярный, П – полевой.

Третий элемент – цифра, указывающая на частотные свойства и мощность транзистора (табл. 1)

Таблица 1

Частота |

Мощность |

|

малая |

средняя |

большая |

Низкая |

1 |

4 |

7 |

Средняя |

2 |

5 |

8 |

Высокая |

3 |

6 |

9 |

Четвертый, пятый, (шестой) элементы – цифры, указывающие порядковый номер разработки.

Шестой (седьмой) элемент – буква, указывающая на разновидность транзистора из данной группы. Примеры обозначения транзисторов: КТ315А; КТ806Б; ГТ108А; КТ3126.

13 -//-

Статическим режимом работы транзистора называется режим при отсутствии нагрузки в выходной цепи.

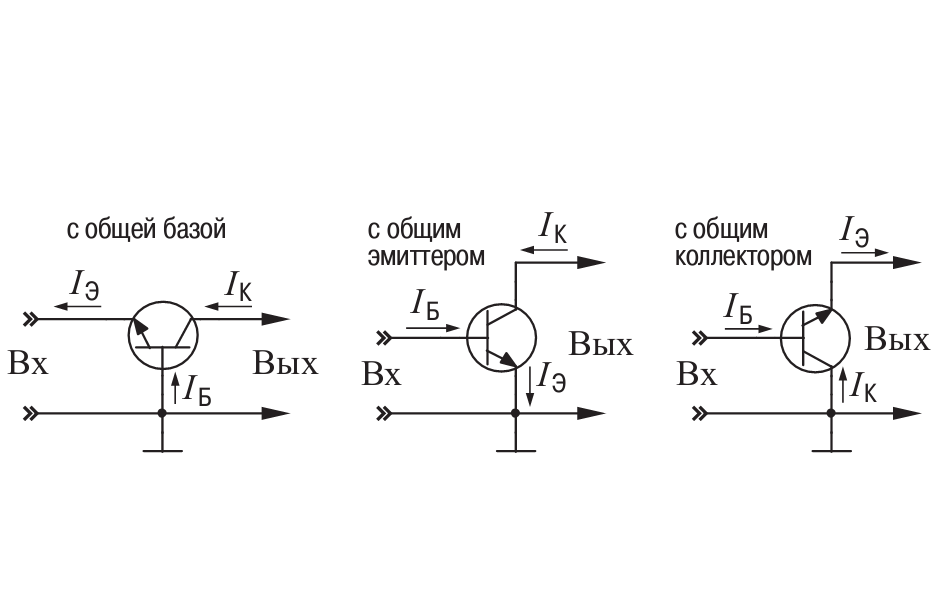

Статическими характеристиками транзисторов называют графически выраженные зависимости напряжения и тока входной цепи (входные ВАХ) и выходной цепи (выходные ВАХ). Вид характеристик зависит от способа включения транзистора.

14-//-Характеристики транзистора, включенного по схеме ОБ

Входной характеристикой является зависимость:

IЭ = f(UЭБ) при UКБ = const (а).

Выходной характеристикой является зависимость:

IК = f(UКБ) при IЭ = const (б).

Среди всех трех конфигураций обладает наименьшим входным и наибольшим выходным сопротивлением. Имеет коэффициент усиления по току, близкий к единице, и большой коэффициент усиления по напряжению. Фаза сигнала не инвертируется. Входное сопротивление для схемы с общей базой мало и не превышает 100 Ом для маломощных транзисторов, так как входная цепь транзистора при этом представляет собой открытый эмиттерный переход транзистора.

Достоинства:

Хорошие температурные и частотные свойства.

Высокое допустимое напряжение

Недостатки схемы с общей базой :

Малое усиление по току, так как α < 1

Малое входное сопротивление

Два разных источника напряжения для питания.

15 -//- ОЭ

Входной характеристикой является зависимость:

IБ = f(UБЭ) при UКЭ = const (б).

Выходной характеристикой является зависимость:

IК = f(UКЭ) при IБ = const (а).

Достоинства:

Большой коэффициент усиления по току

Большой коэффициент усиления по напряжению

Наибольшее усиление мощности

Можно обойтись одним источником питания

Выходное переменное напряжение инвертируется относительно входного.

Недостатки:

Худшие температурные и частотные свойства по сравнению со схемой с общей базой

16 -//-

Для расчета малосигнального режима в электронной цепи, в котором рассматриваются только переменные составляющие токов и напряжений, используются схемы замещения транзистора

Параметры транзистора делятся на собственные (первичные) и вторичные. Собственные параметры характеризуют свойства транзистора, не зависимо от схемы его включения. В качестве основных собственных параметров принимают:

коэффициент усиления по току α;

сопротивления эмиттера, коллектора и базы переменному току rэ, rк, rб, которые представляют собой:

rэ — сумму сопротивлений эмиттерной области и эмиттерного перехода;

rк — сумму сопротивлений коллекторной области и коллекторного перехода;

rб — поперечное сопротивление базы.

Эквивалентная схема биполярного транзистора с использованием h-параметров

Вторичные параметры различны для различных схем включения транзистора и, вследствие его нелинейности, справедливы только для низких частот и малых амплитуд сигналов. Для вторичных параметров предложено несколько систем параметров и соответствующих им эквивалентных схем. Основными считаются смешанные (гибридные) параметры, обозначаемые буквой «h».

Входное сопротивление — сопротивление транзистора входному переменному току при коротком замыкании на выходе. Изменение входного тока является результатом изменения входного напряжения, без влияния обратной связи от выходного напряжения.

h11 = Um1/Im1 при Um2 = 0.

Коэффициент обратной связи по напряжению показывает, какая доля выходного переменного напряжения передаётся на вход транзистора вследствие обратной связи в нём. Во входной цепи транзистора нет переменного тока, и изменение напряжения на входе происходит только в результате изменения выходного напряжения.

h12 = Um1/Um2 при Im1 = 0.

Коэффициент передачи тока (коэффициент усиления по току) показывает усиление переменного тока при нулевом сопротивлении нагрузки. Выходной ток зависит только от входного тока без влияния выходного напряжения.

h21 = Im2/Im1 при Um2 = 0.

Выходная проводимость — внутренняя проводимость для переменного тока между выходными зажимами. Выходной ток изменяется под влиянием выходного напряжения.

h22 = Im2/Um2 при Im1 = 0.

17 -//- усилительный режим

между режимом насыщения и режимом отсечки должен существовать какой-то промежуточный режим — например, когда лампочка на рис. 6.4 горит вполнакала. Действительно, в некотором диапазоне базовых токов (и соответствующих им базовых напряжений) ток коллектора и соответствующее ему напряжение на коллекторе будет плавно меняться. Соотношение между токами здесь будет определяться величиной коэффициента усиления по току для малого сигнала, который по некоторым причинам обозначается весьма сложно: Лгь (на западе— Лрн). В первом приближении Агь можно считать равным коэффициенту р, хотя он всегда больше последнего. Учтите, что в справочниках иногда приводятся именно Лгь, а иногда р, так что будьте внимательны. Разброс //213 для конкретных экземпляров весьма велик (и сама величина сильно зависит от температуры), поэтому в справочниках приводят граничные значения (от и до).

18 -//-

На частотные свойства транзисторов большое влияние оказывают емкости эмиттерного и коллекторного р–n переходов. С увеличением частоты емкостное сопротивление уменьшается и возрастает их шунтирующее действие. ухудшения работы транзистора на высоких частотах

является отставание по фазе переменного тока коллектора от переменного тока эмиттера. Это обусловлено инерционностью процесса прохождения носителей заряда через базу, а также инерционностью процессов накопления и рассасывания зарядов в базе.

Наиболее часто для работы при повышенных температурах применяются кремниевые транзисторы. Предельная рабочая температура у этих приборов составляет 125 ... 150°С в то время как для германиевых транзисторов – около 60С.

Следует подчеркнуть вполне очевидную вещь, что чем тоньше база, тем в меньшей степени искажается сигнал на выходе и допускается работа транзистора на более высоких частотах. Поэтому, чем более высокочастотный транзистор, тем тоньше у него должна быть база.

19 -//-

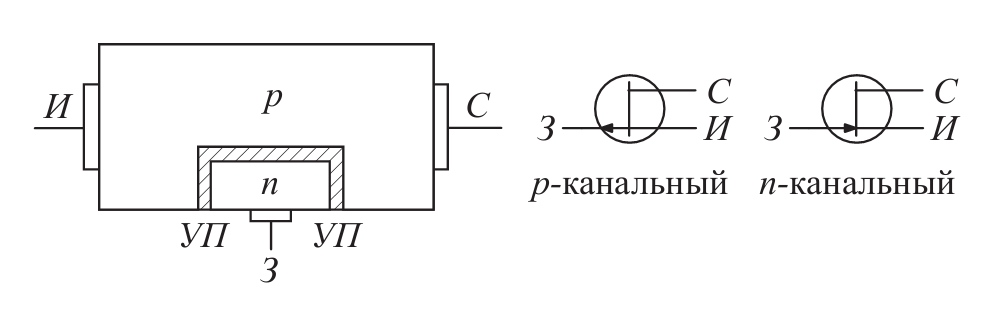

полевой транзистор с управляющим переходом. В качестве основного рабочего элемента этого полевого транзистора выступает определенной длины полупроводник с электропроводностью либо p-, либо n-типа. К противоположным концам такого полупроводника подводится внешнее напряжение, что приводит к появлению в нем потоков зарядов и, соответственно, к протеканию через полупроводник некоторого тока. Чтобы сделать возможным управление потоком зарядов в полупроводниковую структуру, так же как и в случае с биполярным транзистором, вводится небольшая область с противоположным основному типом электропроводности

Электронно-дырочный переход, образованный между областью затвора транзистора и каналом называется управляющим переходом (УП) Кроме этого, сам управляющий переход может исполняться не только как обычный p-n-переход между полупроводниками, отличающимися только типом проводимости, но и как переход типа металл–полупроводник (переход Шоттки) или как гетеропереход (переход между полупроводниками из различных исходных материалов).

20 -//-

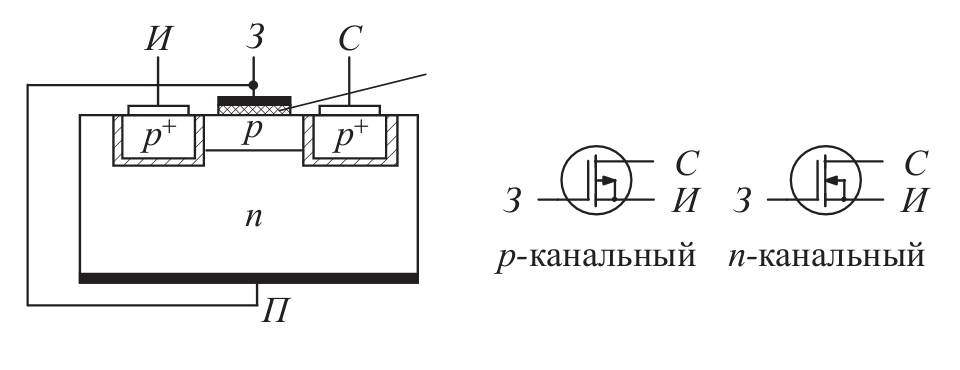

МДП-транзисторы со встроенным каналом— канал выполнен путем физического внедрения между стоком и истоком области с соответствующей электропроводностью

Н екоторая

особенность МДП-транзисторов заключается

в наличии самостоятельной области

подложки. Иногда вывод от этой области

выполняется отдельно (рис. 2-1.4), что

позволяет управлять через него некоторыми

характеристиками прибора, но гораздо

чаще он соединяется с истоком внутри

корпуса транзистора. Это приводит к

тому, что между выводами истока и стока

как бы возникает диод, образованный

p-n-переходом между подложкой и стоком.

Важным свойством полевых транзисторов

(и особенно, МДП-транзисторов) является

их повышенная чувствительность к

статическому электричеству…. Как видно

из названия, в таких транзисторах область

затвора не имеет непосредственного

электрического контакта с основной

полупроводниковой структурой, в которой

расположен канал протекания потока

зарядов. Сам затвор выполняется из

металла и его воздействие на канал

обусловлено только возможностью создания

в полупроводнике некоторых электрических

полей, образуемых вблизи затвора при

приложении к нему внешних напряжений

екоторая

особенность МДП-транзисторов заключается

в наличии самостоятельной области

подложки. Иногда вывод от этой области

выполняется отдельно (рис. 2-1.4), что

позволяет управлять через него некоторыми

характеристиками прибора, но гораздо

чаще он соединяется с истоком внутри

корпуса транзистора. Это приводит к

тому, что между выводами истока и стока

как бы возникает диод, образованный

p-n-переходом между подложкой и стоком.

Важным свойством полевых транзисторов

(и особенно, МДП-транзисторов) является

их повышенная чувствительность к

статическому электричеству…. Как видно

из названия, в таких транзисторах область

затвора не имеет непосредственного

электрического контакта с основной

полупроводниковой структурой, в которой

расположен канал протекания потока

зарядов. Сам затвор выполняется из

металла и его воздействие на канал

обусловлено только возможностью создания

в полупроводнике некоторых электрических

полей, образуемых вблизи затвора при

приложении к нему внешних напряжений