- •Глава 1. Нормирование точности деталей

- •1.1 Основные понятия взаимозаменяемости

- •1.2 Номинальный, действительный и предельные размеры деталей

- •На основании ряда предпочтительных чисел в диапазоне размеров от 1 мкм до 20 м разработан гост р 6636-69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры.

- •1.3 Предельные отклонения детали, понятие допуска, его графическое изображение

- •1.4 Погрешность и точность изготовления деталей. Степень точности (квалитет детали, единица допуска)

- •1.5 Расположение полей допусков валов и отверстий относительно нулевой линии. Основные отклонения и их обозначения

- •1.6 Образование полей допусков. Их обозначение на чертежах

- •Глава 2. Нормирование точности соединения деталей (сборочных единиц)

- •2.1 Классификация соединения деталей. Понятие посадки

- •2.3 Системы посадок

- •2.4 Выбор системы посадок

- •2.5 Обозначение посадок на чертежах, посадки предпочтительного применения

- •Глава 3. Расчет и назначение посадок для гладких цилиндрических соединений

- •3.1 Посадки с натягом

- •3.2 Посадки с зазором

- •3.3 Переходные посадки

- •Глава 4. Основные нормы взаимозаменяемости типовых соединений деталей машин

- •Подшипники качения

- •4.2 Шпоночные соединения

- •4.3 Шлицевые соединения

- •4.4 Резьбовое соединение

- •4.5 Зубчатые колеса и передачи

- •4.6 Угловые размеры и конические соединения

- •Глава 5. Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей

- •5.1 Классификация отклонений геометрических размеров деталей. Основные определения

- •5.2 Отклонения и допуски формы поверхностей

- •5.3 Отклонения и допуски расположения поверхностей

- •5.4 Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей

- •Глава 6. Шероховатость и волнистость поверхностей деталей

- •6.1 Система нормирования шероховатости поверхности

- •6.2 Основные положения по нормированию шероховатости поверхности

- •6.3 Обозначение шероховатости поверхности на чертежах

- •6.4 Влияние шероховатости поверхности на качество деталей

- •6.5 Волнистость поверхности деталей

- •Глава 7. Метрологическое обеспечение точности геометрических параметров деталей машин

- •7.1 Общие положения и задачи метрологического обеспечения

- •7.2 Основные понятия и определения метрологии

- •7.3 Эталоны и образцовые средства измерений

- •7.3 Виды и методы измерений геометрических параметров изделий

- •7.4 Погрешности измерений и математическая обработка результатов измерений

- •7.5 Обработка результатов прямых измерений

- •7.6 Обработка результатов косвенных измерений

- •7.7 Средства измерения

- •7.8 Метрологическая экспертиза

- •7.9 Методы контроля

- •Глава 8. Основы технического регулирования, стандартизации, качества и сертификации

- •8.1 Основы технического регулирования и стандартизации

- •8.1.1 Основные понятия и принципы стандартизации и технического регулирования

- •8.1.2 Виды технических регламентов и порядок их разработки и принятия

- •8.1.3 Основные понятия и принципы стандартизации

- •8.1.4 Методы стандартизации

- •8.1.5 Правовые основы стандартизации

- •8.2 Параметрические ряды и ряды предпочтительных чисел

- •8.2.1 Предпочтительные числа и закономерности

- •8.2.3 Оптимизация параметрических рядов

- •8.3 Межотраслевые системы стандартов

- •8.4 Основы качества продукции

- •8.4.1 Основные понятия качества

- •8.4.2 Оценка качества продукции

- •8.4.3 Современный подход к управлению качеством (менеджмент качества)

- •8.4.4 Статистические методы оценки управления качеством продукции

- •8.5 Основы сертификации

- •8.5.1 Основные понятия

- •8.5.2 Правовые основы подтверждения соответствия

- •8.5.3 Формы подтверждения соответствия

7.6 Обработка результатов косвенных измерений

Пусть косвенное измерение у связано с т прямыми измерениями известной зависимостью:

![]() ,

,

причем каждое из них проведено п раз.

Очевидно, т погрешностей, например,

первого измерения

![]() вызовут

определенную погрешность косвенного

измерения

вызовут

определенную погрешность косвенного

измерения

![]() .

Обычно величины

.

Обычно величины

![]() весьма малы, а прямые измерения xi

можно считать независимыми. Тогда

связь прямых

и косвенных погрешностей

в первом измерении определяется

известным выражением полного

дифференциала функции нескольких

переменных: 1г

весьма малы, а прямые измерения xi

можно считать независимыми. Тогда

связь прямых

и косвенных погрешностей

в первом измерении определяется

известным выражением полного

дифференциала функции нескольких

переменных: 1г

(7.17)

(7.17)

Аналогичные выражения можно записать и для остальных п измерений:

(7.18)

(7.18)

Возведем эти выражения в квадрат, пренебрегая смешанными членами типа dxijdxki, и разделим на (п - 1).

Тогда в левой части получим квадрат среднего квадратичного отклонения косвенного измерения, в правой части, после простых преобразований, - соответствующие параметры прямых измерений:

(7.19)

(7.19)

Аналогичную связь можно получить и между другими параметрами точности прямых и косвенных измерений.

Найдем, например, погрешность среднеарифметического, рассматривая его как косвенное, а Х1, Х2, ..., ХN как прямые с одинаковым средним квадратичным отклонением σ. Их связь дается выражением:

(7.20)

(7.20)

Но

и в соответствии с (7.19) получаем:

и в соответствии с (7.19) получаем:

.

(7.21)

.

(7.21)

Часто встречается случай, когда косвенное измерение представляет произведение или частное прямых измерений. Например, при определении плотности вещества цилиндра

![]() (7.22)

(7.22)

Найдем соответствующие производные

(7.23)

(7.23)

подставим их в (7.23) и разделим на (7.22):

(7.24)

(7.24)

где

![]() - относительные погрешности прямого

измерения массы, диаметра и высоты

цилиндра.

- относительные погрешности прямого

измерения массы, диаметра и высоты

цилиндра.

Таким образом, если косвенное измерение представляет собой частное и произведение прямых, то следует складывать квадраты не средних квадратичных отклонений σ2, а относительных погрешностей δ2, причем коэффициент перед относительной погрешностью, равен показателю степени соответствующего прямого измерения (см. формулы (7.22), (7.24)).

7.7 Средства измерения

Средство измерения - техническое устройство, предназначенное для экспериментального определения численного значения физической величины, имеющее нормированные метрологические показатели и характеристики, воспроизводящие и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным в пределах установленной погрешности в течение определенного промежутка времени. Все средства измерения при воздействии на них измеряемой величины Х вырабатывают сигнал Y, несущий информацию об этой величине. Средства измерения (рис. 7.9) состоят из различных измерителей-преобразователей и других устройств, обеспечивающих решение измерительной задачи.

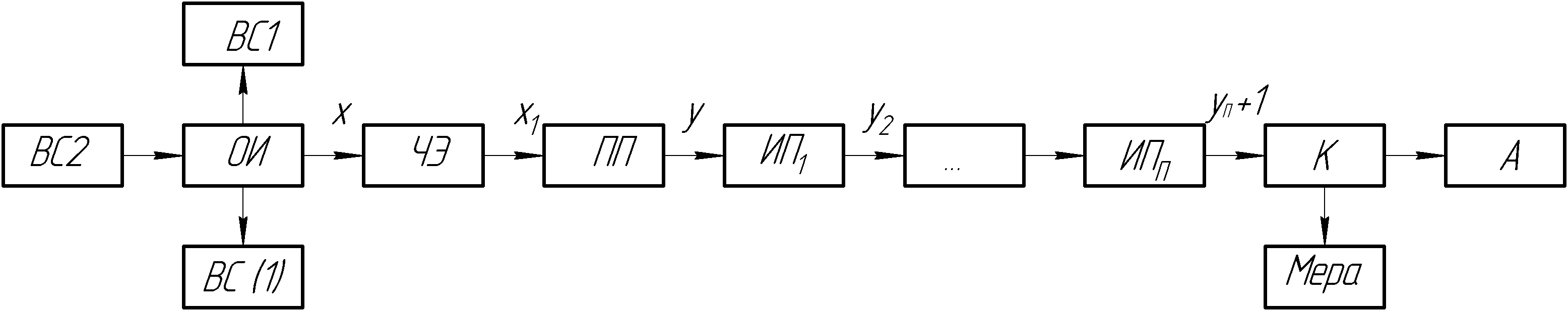

Рисунок 7.9 – Устройства и преобразователи средства измерения

Рассмотрим процесс измерения. Объект измерения, который не существует автономно. Его работу обеспечивают некие вспомогательные средства (ВС1, ВС2…), обеспечивающие функционирование этого ОИ. Под действием эти вспомогательных средств и каких-то управляющих команд ОИ вырабатывает некий измерительный сигнал Х. Он воспринимается чувствительным элементом средств измерения, который затем поступает на первичный преобразователь. Значит в чувствительном элементе Х преобразуется в некую величину Х1, а после первичного преобразователя уже, как правило, сигнал становится электрическим. Например, в манометре происходит передача давления на трубку Бурдона, трубка Бурдона соответственно преобразует величину этого давления в механическое перемещение, либо в угловое, которое в свою очередь передается далее. Любые не электрические величины, особенно для автоматизированной обработки, конечно, преобразуются в электрические. В резисторном датчике существует некоторая мембрана. Под действием давления мембрана прогибается, перемещение мембраны формирует изменение сопротивления. Это изменение далее наступает в измерители преобразователи, которых может быть несколько ИП1, ИПn, а на последнем ИПп+1 возникает измерительный сигнал Yn+1, который уже удобен для ввода его в анализатор. Этот анализатор может быть непосредственно ЭВМ или наблюдателем. На этом этапе от первого до энного преобразователя обычно происходит отстройка от погрешности измерения, компенсация различных помех, иногда здесь происходит сравнение с мерой - так называемый компаратор, и т.д. Анализатор должен принять управляющее решение, т.е. решить измерительную задачу.

Совокупность чувствительного элемента и первичного преобразователя называется датчиком. Иногда, средство измерения включает в себя и анализатор, если это не человек. Средство измерения может не снабжаться эталоном физической величины, тогда возникает специфический ИП, который отдельно стоит в ряду всех ИП. На выходе ИПn в этом случае находится так называемый компаратор, который сопоставляет измерительный сигнал Yn+1 с однородным сигналом от меры (эталона), который далее поступает в анализатору.

Измерительные средства подразделяются на эталоны, меры, инструменты и приборы.

Эталоны – это средства, официально утвержденные и обеспечивающие воспроизведение и (или) хранение единицы физической величины с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений.

По роли, выполняемой в системе обеспечения единства измерений, различают: метрологические (образцовые) и рабочие средства измерения. По уровню автоматизации: не автоматические, автоматизированные и автоматические.

Если в конце наблюдатель воспринимает сигнал Y , то мы имеем дело с неавтоматическими средствами измерения: человек, принимает решение о том, что делать дальше. Как правило мы работаем сейчас в области автоматизированных СИ. Конечное решение в автоматизированных СИ в конечном итоге может принимать человек. В автоматических СИ человека нет, объект существует автономном режиме.

По уровню стандартизации различают стандартные и уникальные (специальные) средства измерения. Последние используют тогда, когда объект еще не достаточно изучён.

По отношению к измеряемой величине: основные и вспомогательные.

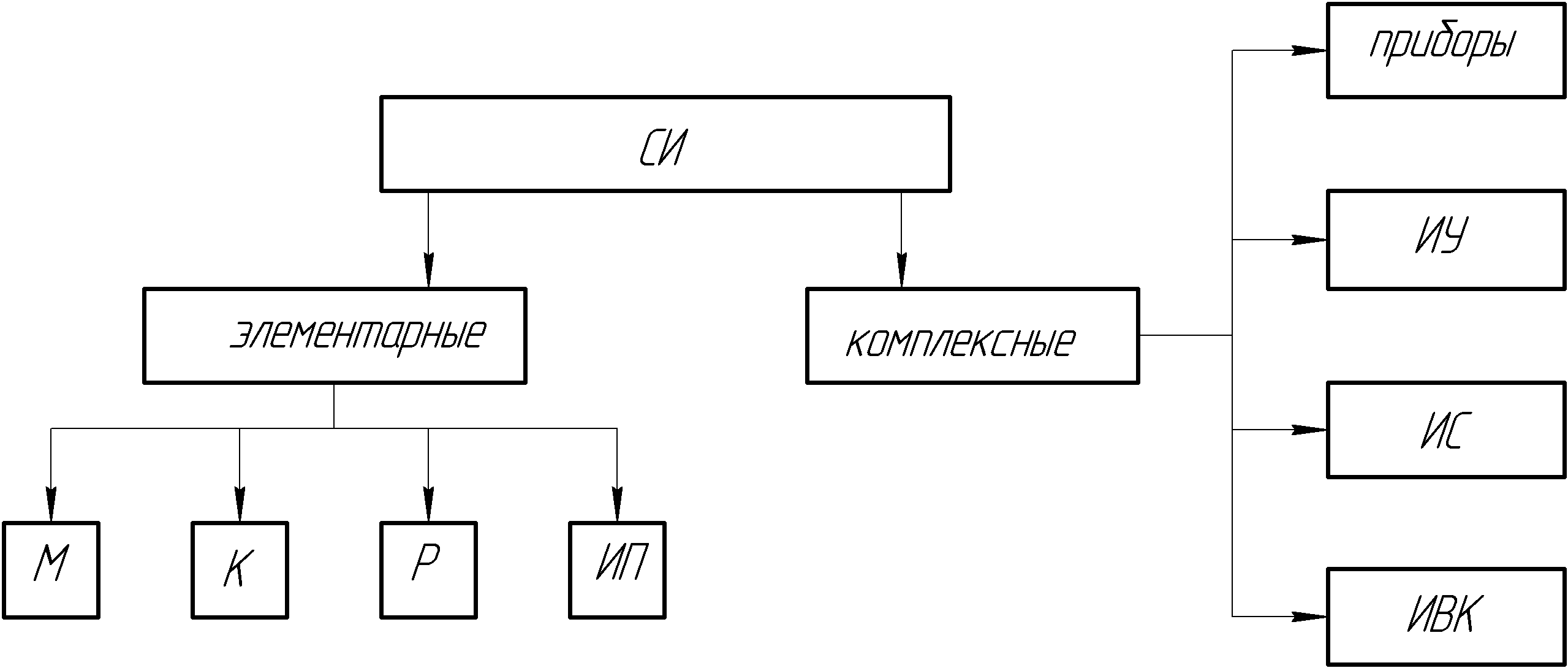

По выполняемым функциям: элементарные и комплексные средства измерения. К элементарным относят: меры (М), компораторы (К), регистраторы (Р), измерители-преобразователи (ИП) т.е. те технические объекты, которые выполняют какую-либо одну функцию. К комплексным средствам измерения относятся: приборы, измерительные установки, измерительные системы и измерительные вычислительные комплексы.

Рисунок 7.10 – Схема Средства измерения

Приборы - средства измерения, предназначенные для измерения одной или нескольких физических величин в заданном диапазоне измерения и выдачи информации в виде удобном для наблюдателя.

Измерительные установки - комплекс средств измерения и вспомогательных систем функционально связанных между собой и расположенных в одном месте. (измерительные стенды, т. д.). Измерительные системы обеспечивают решение измерительной задачи так же как и измерительные установки, но и в автоматизированном режиме. Измерительно-вычислительные комплексы включают в себя и анализаторы, т.е. могут вырабатывать кроме измерительных и управляющие сигналы.

Метрологические показатели и характеристики средств измерений.

Важнейшими показателями средств измерений являются такие показатели, от которых зависит качество получаемой с помощью этих средств измерительной информации.

Метрологический показатель средства измерений - показатель одного из свойств средства измерений, влияющий на результат измерения и его погрешность.

ГОСТ 8.009-84 устанавливает комплекс нормируемых метрологических показателей средств измерений.

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся метрологические показатели средств измерений, которые обеспечиваются определенными конструктивными решениями средств измерений и их отдельных узлов (рис. 7.11).

1. Длина деления шкалы - расстояние между осями (центрами) двух соседних отметок шкалы, измеренное вдоль воображаемой линии проходящей через середины самых коротких отметок шкалы.

2. Цена деления шкалы - разность значений измеряемой величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы.

3. Диапазон показаний шкалы - область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным значениями шкалы, т.е. наибольшим и наименьшим значениями измеряемой величины.

4. Диапазон измерений - область значений измеряемой величины, которые могут быть получены данным измерительным средством с нормированной для него погрешностью.

5. Порог чувствительности средства измерений - показатель средства измерений, выражаемый наименьшим значением изменения физической величины, начиная с которой может осуществляться ее измерение данным средством.

6. Вариация показаний измерительного прибора - разность показаний прибора в одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой точке со стороны меньших и больших значений измеряемой величины.

Чувствительность - отношение изменения показаний прибора к вызвавшему его изменению измеряемой величины.

Стабильность средства измерения - качество средства измерения, отражающее неизменность во времени его метрологических свойств.

Измерительное усилие прибора - сила, создаваемая прибором при контакте с изделием и действующая по линии измерения.

.

Рисунок 7.11 – Метрологические показатели средства измерения

10. Предел допустимой погрешности средства измерений - наибольшее значение погрешности средства измерений, устанавливаемое нормативным документом для средств измерений данного типа, при котором оно признается годным к применению.

Погрешности средств измерений возникают в результате воздействия большого числа факторов, обусловленных их изготовлением, хранением, эксплуатацией и условиями проведения измерений.

На погрешность средств измерений большое влияние оказывают условия его применения. Величина, которую не измеряют данным средством измерения, но которая оказывает влияние на результаты измерений этим средством, называется влияющей физической величиной. Этой величиной может быть температура, давление, влажность, запыленность окружающей среды, механические и акустические вибрации и т.п.

Нормальными условиями для проведения линейных и угловых измерений считаются: температура - 20 °С, атмосферное давление - 760 мм рт. ст., относительная влажность - 58 % и др.

Погрешность средства измерения, возникающая при использовании его в нормальных условиях, когда влияющие величины находятся в пределах нормальной области значений, называют основной. Если значение влияющей физической величины выходит за пределы нормальной области значений, появляется дополнительная погрешность.

11. Класс точности средства измерений (ГОСТ 8401-80) - обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами основных и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами средств измерений.

Метрологические характеристики СИ.

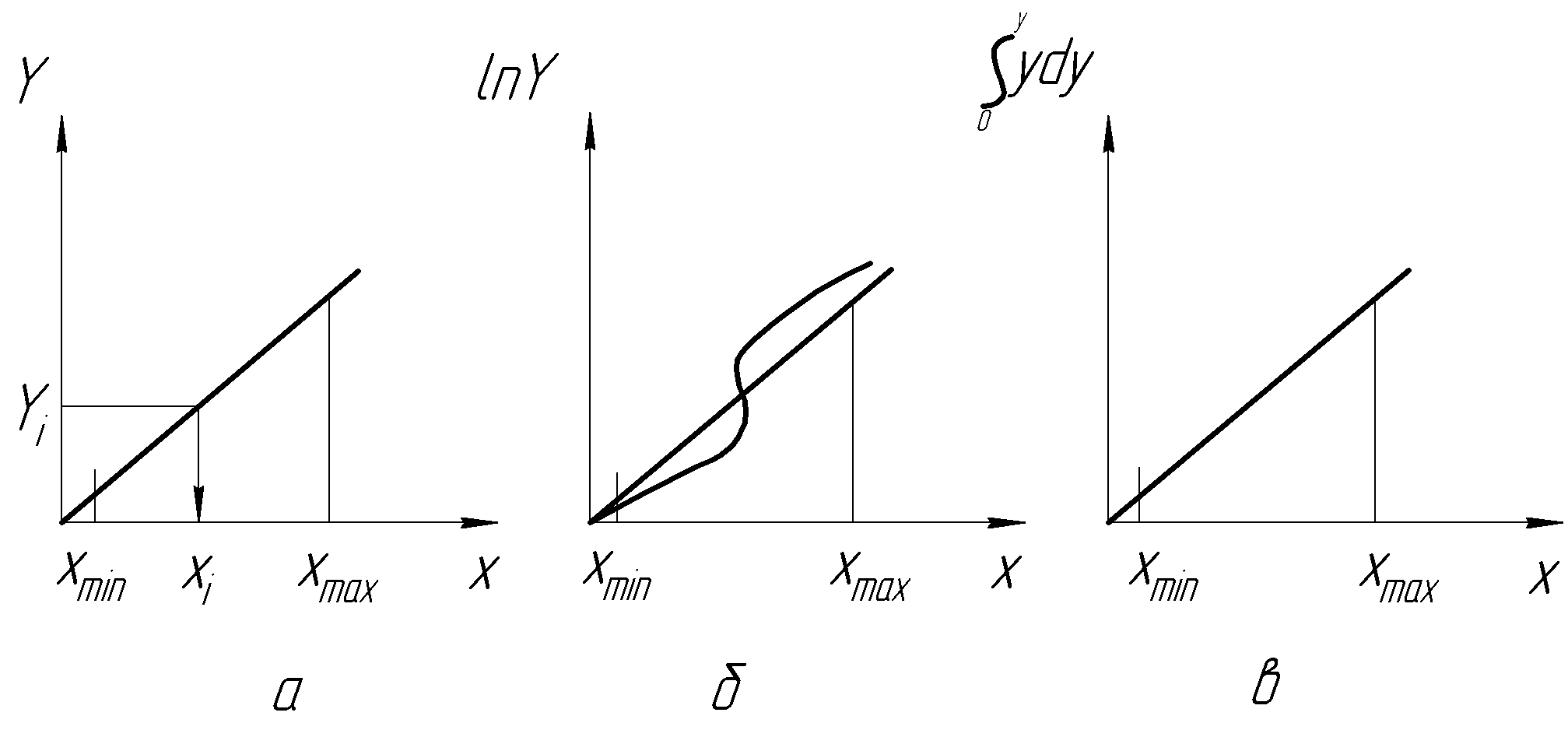

Важнейшей характеристикой является статическая характеристика прибора Y=f(x). Различают линейную и линеаризованную характеристики. Необходимо стремится к линейной характеристике, т. к. будет проще обработка и погрешность измерения будет постоянна (рис. 7.12).

Рисунок 7.12 – Измерители-преобразователи:

а – линейный, б – функциональный, в – операционный

В случае линейной шкалы чувствительно

прибора

![]() ,

что обеспечивает постоянство абсолютных

погрешностей измерения во всем диапазоне

измерений.

,

что обеспечивает постоянство абсолютных

погрешностей измерения во всем диапазоне

измерений.

Линеаризированные характеристики бывают двух видов. Представим, что Y по Х имеет некий нелинейный вид. Если известна теория взаимодействия измеряемой величины с соответствующей системой измерительных преобразователей, то тогда мы имеем возможность непосредственно изменить образом величину Y, чтобы линеаризировать эту характеристику. Если теория не известна, то в применяют метод проб и ошибок. Если удается простым образом ввести функцию от измеряемой величины, то в этом случае вводят соответствующий измерительный преобразователь, который осуществит линеаризацию. Такой прибор называется функциональным измерителем-преобразователем, т.е. дополняется система ИП функциональным ИП, который служит для лиониризации. Другой тип прибора выполняет какую-либо операцию над сигналом Y, в результате у нас характеристики так же линеаризируются, и называется операционным ИП.

Чувствительность - пороговое значение физической величины, которое приводит к изменению показаний.

Метрологические показатели устанавливаются в результате метрологических процессов: поверка, аттестация, градуировка, юстировка, ревизия.

Аттестация (проводится обязательно государственной службой), когда все метрологические показатели прибора проверяются и принимается решение об эксплуатации этого прибора.

Градурировка - определение статической характеристики прибора. Делается до и после пусковая градуировка прибора. Например, в ракетном двигателе важнейшая характеристика - давление в камере сгорания. Производится квантование некоторых измерительных сигналов, так для давления - определенные пороговые величины давления, которые фиксируются более точным измерительным прибором. В систему подаются соответствующие сигналы и получается отклик в виде Y. Строится допусковая градуировочная характеристика, как вверх так и вниз, чтобы исключить гистерезис, и послепусковая, когда выполнено испытание, потому что воздействие продуктов сгорания на измерительную систему иногда бывает катастрофическим. Как правило, если допусковая градуировка совпадает с послепусковой, не более 1% рассогласование, то в этом случае испытание обрабатывается, участвует в дальнейшем анализе. Если нет, то результаты испытаний аннулируются.

Класс точности средств измерения.

Характеризуется приведенной (относительной) погрешностью средств измерения.

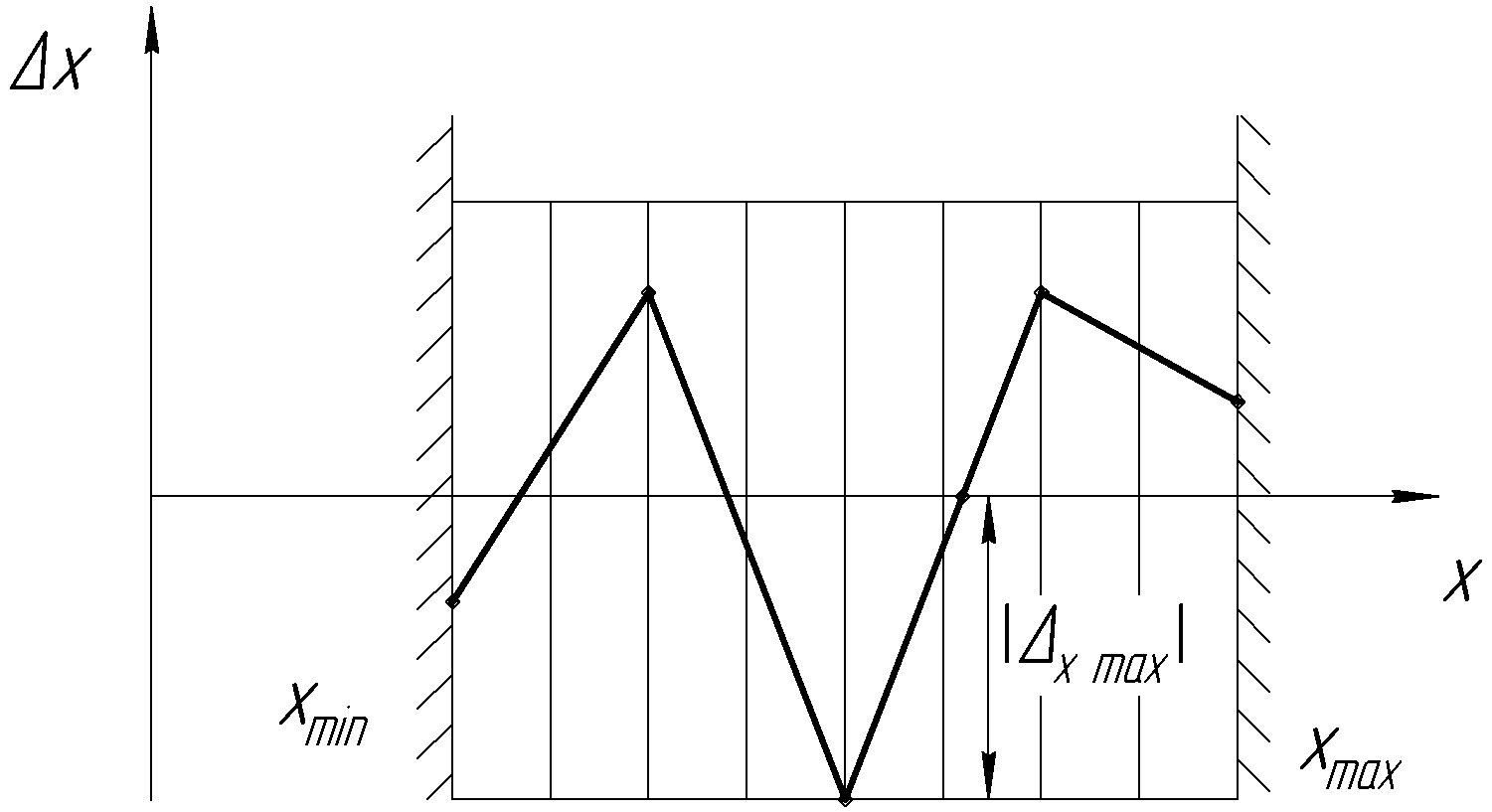

Пусть х - измеряемая величина, а

![]() -

абсолютная погрешность измеряемой

величины. В результате градуировки в

пределах измерения от хmin до xmax

получим допустим какие-то показатели.

Соединим полученные точки в пределах

измерения. Выделим из них погрешность

максимальную по модулю

.

-

абсолютная погрешность измеряемой

величины. В результате градуировки в

пределах измерения от хmin до xmax

получим допустим какие-то показатели.

Соединим полученные точки в пределах

измерения. Выделим из них погрешность

максимальную по модулю

.

Класс точности численно равен этой относительной приведенной погрешности, которая трактуется следующим образом:

. (7.25)

. (7.25)

Важнейшей характеристикой рабочих приборов (т.е. не служащих для передачи точности) является класс точности, т.к. в их паспорте не приводится статическая характеристика. Поэтому о величине погрешности измерений во всем диапазоне измерений приходится судить по величине |Δxmax|, этой характеристики в паспорте нет, следовательно, мы можем говорить, что погрешность измерения рабочим прибором не может превышать, т.е. выходить за это поле, которое определяется Δxmax. Отсюда качественное измерение рабочим прибором можно выполнять только в последних двух третях шкалы. При стремлении измеряемой величины к xmin относительная погрешность недопустимо возрастает и первая треть шкалы является нерабочей.

Рисунок 7.13 – Определение класса точности

Выбор средств измерений.

Выбор средства измерения определяется измеряемой величиной, принятым методом измерения и требуемой точностью результата измерения.

Одну и ту же метрологическую задачу можно решить с помощью различных измерительных средств, которые имеют не только разную стоимость, но и различные точность и другие метрологические показатели, а следовательно, дают неодинаковые результаты измерения. Измерения с применением средств измерений недостаточной точности малоценны, даже вредны, так как могут быть причиной неправильных выводов. Применение излишне точных средств измерений экономически не выгодно. При выборе средств и метода измерений также учитывают диапазон измерений измеряемой величины, условия измерений, эксплуатационные качества средств измерений, их стоимость. Стремятся выполнить условие:

![]() (7.26)

(7.26)

где

![]() - суммарная погрешность измерения,

- суммарная погрешность измерения,

![]() - предельная погрешность метода

измерения,

- предельная погрешность метода

измерения,

∆си - предельная погрешность средства измерения,

∆0 - погрешность оператора,

∆усл - дополнительная погрешность условий измерения,

![]() - допускаемая погрешность измерения.

- допускаемая погрешность измерения.

Величина предельной погрешности средства измерения Аси будет определяться выбранным средством измерения, а допускаемая погрешность измерений 8 зависит от допуска измеряемого параметра. Допускаемые погрешности измерения приняты следующими:

для грубых допусков

;

;для остальных допусков

,

,

где Т- допуск контролируемого параметра, задаваемый конструктором.

Допускаемая погрешность измерения включает случайные и неучтенные систематические погрешности измерения.

Предельная погрешность средства измерения должна быть меньше допускаемой погрешности измерений, т.е. ∆си< , однако экономически нецелесообразно выбирать ∆си менее 0,1 табличного допуска IT. Следовательно, точность средства измерения должна быть на порядок выше точности контролируемого параметра.