- •Глава 1. Нормирование точности деталей

- •1.1 Основные понятия взаимозаменяемости

- •1.2 Номинальный, действительный и предельные размеры деталей

- •На основании ряда предпочтительных чисел в диапазоне размеров от 1 мкм до 20 м разработан гост р 6636-69 Основные нормы взаимозаменяемости. Нормальные линейные размеры.

- •1.3 Предельные отклонения детали, понятие допуска, его графическое изображение

- •1.4 Погрешность и точность изготовления деталей. Степень точности (квалитет детали, единица допуска)

- •1.5 Расположение полей допусков валов и отверстий относительно нулевой линии. Основные отклонения и их обозначения

- •1.6 Образование полей допусков. Их обозначение на чертежах

- •Глава 2. Нормирование точности соединения деталей (сборочных единиц)

- •2.1 Классификация соединения деталей. Понятие посадки

- •2.3 Системы посадок

- •2.4 Выбор системы посадок

- •2.5 Обозначение посадок на чертежах, посадки предпочтительного применения

- •Глава 3. Расчет и назначение посадок для гладких цилиндрических соединений

- •3.1 Посадки с натягом

- •3.2 Посадки с зазором

- •3.3 Переходные посадки

- •Глава 4. Основные нормы взаимозаменяемости типовых соединений деталей машин

- •Подшипники качения

- •4.2 Шпоночные соединения

- •4.3 Шлицевые соединения

- •4.4 Резьбовое соединение

- •4.5 Зубчатые колеса и передачи

- •4.6 Угловые размеры и конические соединения

- •Глава 5. Нормирование отклонений формы и расположения поверхностей

- •5.1 Классификация отклонений геометрических размеров деталей. Основные определения

- •5.2 Отклонения и допуски формы поверхностей

- •5.3 Отклонения и допуски расположения поверхностей

- •5.4 Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей

- •Глава 6. Шероховатость и волнистость поверхностей деталей

- •6.1 Система нормирования шероховатости поверхности

- •6.2 Основные положения по нормированию шероховатости поверхности

- •6.3 Обозначение шероховатости поверхности на чертежах

- •6.4 Влияние шероховатости поверхности на качество деталей

- •6.5 Волнистость поверхности деталей

- •Глава 7. Метрологическое обеспечение точности геометрических параметров деталей машин

- •7.1 Общие положения и задачи метрологического обеспечения

- •7.2 Основные понятия и определения метрологии

- •7.3 Эталоны и образцовые средства измерений

- •7.3 Виды и методы измерений геометрических параметров изделий

- •7.4 Погрешности измерений и математическая обработка результатов измерений

- •7.5 Обработка результатов прямых измерений

- •7.6 Обработка результатов косвенных измерений

- •7.7 Средства измерения

- •7.8 Метрологическая экспертиза

- •7.9 Методы контроля

- •Глава 8. Основы технического регулирования, стандартизации, качества и сертификации

- •8.1 Основы технического регулирования и стандартизации

- •8.1.1 Основные понятия и принципы стандартизации и технического регулирования

- •8.1.2 Виды технических регламентов и порядок их разработки и принятия

- •8.1.3 Основные понятия и принципы стандартизации

- •8.1.4 Методы стандартизации

- •8.1.5 Правовые основы стандартизации

- •8.2 Параметрические ряды и ряды предпочтительных чисел

- •8.2.1 Предпочтительные числа и закономерности

- •8.2.3 Оптимизация параметрических рядов

- •8.3 Межотраслевые системы стандартов

- •8.4 Основы качества продукции

- •8.4.1 Основные понятия качества

- •8.4.2 Оценка качества продукции

- •8.4.3 Современный подход к управлению качеством (менеджмент качества)

- •8.4.4 Статистические методы оценки управления качеством продукции

- •8.5 Основы сертификации

- •8.5.1 Основные понятия

- •8.5.2 Правовые основы подтверждения соответствия

- •8.5.3 Формы подтверждения соответствия

7.2 Основные понятия и определения метрологии

К наиболее общим понятиям относится понятие физической величины.

Физическая величина – это одно из свойств физического объекта, общее в качественном отношении для многих физических объектов, но в количественном отношении индивидуальное для каждого из них.

Основным свойством физической величины является ее размерность.

Единицей физической величины называют физическую величину фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение, равное единице, и применяемую для количественного выражения однородных с ней физических величин.

Наиболее распространенной во всем мире и принятой у нас в стране является Международная система единиц (СИ), содержащая семь основных единиц, две дополнительные и ряд производных.

Основные единицы: длина – метр (м); масса – килограмм (кг); время – секунда (с); сила электрического тока - ампер (А); термодинамическая температура - Кельвин (К); сила света - кандела (кд); количества вещества - моль (моль).

Дополнительные единицы приняты для измерения плоского угла - радиан (рад) и телесного угла - стерадиан (ср).

Производные единицы системы (СИ) получают

из основных с помощью уравнений связи

между физическими величинами. Так,

единицей силы является ньютон:

![]() .

.

Кроме системных единиц у нас в стране применяются некоторые внесистемные единицы, удобные для практики и традиционно использующиеся, например, миллиметры ртутного столба для измерения давления, киловатт-час для измерения мощности.

На практике наиболее часто используют кратные и дольные единицы.

Кратная единица – это единица физической величины, в целое число раз большая системной или внесистемной единицы.

Дольная единица – это единица физической величины, в целое число раз меньшая системной единицы.

Всего различают три вида метрологии: фундаментальная метрология занимается общими законами; нормативная (правовая) – обеспечивает систему законов, которая определяет взаимодействие метрологических служб и промышленных предприятий; практическая метрология. Но все виды решают одну общую задачу – развитие науки об измерениях и внедрение результатов исследований в производственный процесс.

Измерению могут подвергаться и другие величины (математические), но мы будем рассматривать лишь о тех величины, которые объективно существуют.

Измерения – экспериментальное определение соответствия между физической величиной и ее единицей измерения с заранее известной точностью.

![]() (7.1)

(7.1)

где Q – физическая величина, q – численной значение физической величины, U – единица измерения.

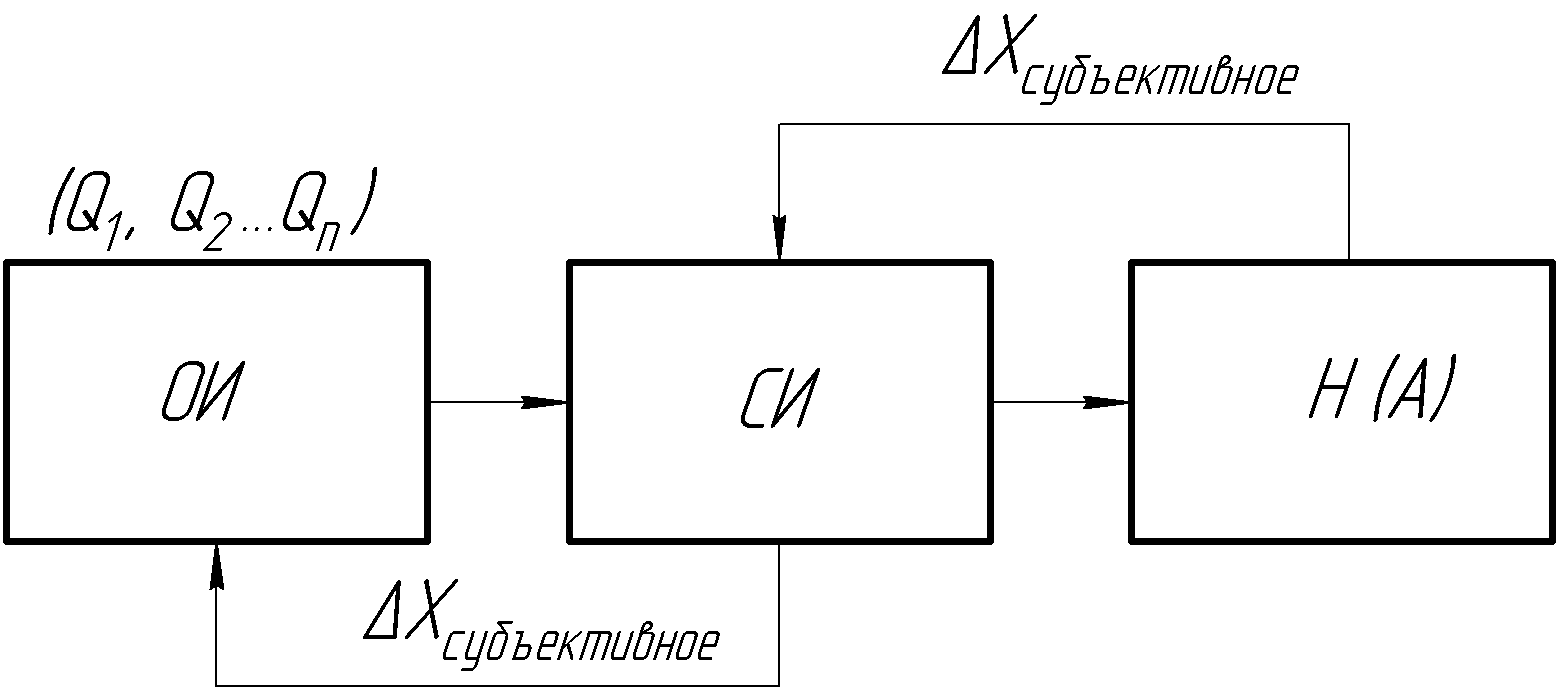

Таким образом из этого уравнения следует, что для проведения измерения необходимо иметь объект измерения т.е саму физическую величину (или источник этой величины), материальное воплощение единицы измерения, для того чтобы сопоставить с ней объект измерения. Необходимо также устройство, с помощью которого мы сможем измерить значение физической величины. Естественно, результат измерения необходимо проанализировать, в большинстве случаев эту роль выполняет человек, но сейчас появились и автоматические устройства, выполняющие эту функцию. В общем случае назовем это анализатором.

Для выполнения измерения необходимо

наличие объекта измерения с набором

физических величин

![]() ,

средств измерения для сопоставления

физической величины и единиц измерения,

наблюдателя (анализатора), - для анализа

информации об измерении и, наконец,

метода для передачи информации от

объекта к средству измерения и метода

обработки экспериментальных данных

для передачи информации от средства

измерения к наблюдателю.

,

средств измерения для сопоставления

физической величины и единиц измерения,

наблюдателя (анализатора), - для анализа

информации об измерении и, наконец,

метода для передачи информации от

объекта к средству измерения и метода

обработки экспериментальных данных

для передачи информации от средства

измерения к наблюдателю.

Рисунок 7.1 – Схема измерения: ОИ – объект измерения, СИ – средство измерения, Н – наблюдатель, А – анализатор

Измерение – сложный информационный

процесс. На всех этапах передачи

информации возникает ее искажение, т.е.

погрешности. Это связано с самими

свойствами объектов и всегда, независимо

от того каким мы способом производим

измерение, система измерения выдает

обратный сигнал на объект измерения

![]() .

Наблюдатель также оказывает влияние

на объект измерения и на средство

измерения

.

Наблюдатель также оказывает влияние

на объект измерения и на средство

измерения

![]() .

Эта погрешность отсутствует в случае

использования автоматического СИ. Но

в этом случае возникают другие погрешности,

и не обязательно использование

автоматического средства измерения

делает результат измерения более точным,

нежели присутствие наблюдателя.

.

Эта погрешность отсутствует в случае

использования автоматического СИ. Но

в этом случае возникают другие погрешности,

и не обязательно использование

автоматического средства измерения

делает результат измерения более точным,

нежели присутствие наблюдателя.