- •Функции миэ

- •Методы миэ

- •Эластичность предложения

- •5 Применение теории эластичности в хозяйственной практике

- •2 Условие максимизации полезности

- •3 Бюджетные ограничения и кривые безразличия

- •Эффект дохода и эффект замещения

- •2 Постоянные и переменные факторы производства и проблема их оптимального сочетания. Производственная функция.

- •3 Предельная производительность и закон убывающей отдачи. Предельная норма технологического замещения.

- •3 Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффект масштаба

- •3 Дискриминационная цена

- •3. Третья крупная группа факторов дифференциации продукта связана с рекламой.

- •2. Поведение фирмы в коротком и длительном периодах

- •3. Плюсы и минусы рекламы

- •3. Модель «Дилемма заключенного».

- •4. Модель «Ломаной кривой спроса».

3 Дискриминационная цена

Монополист увеличивает доход путём дискриминации цен.

Дискриминационная цена – неодинаковая цена на один и тот же товар, произведенный при одинаковых издержках производства и продаваемый различным группам покупателей.

Термин "дискриминация" образован от латинского discriminatio, что означает различие, различение. Под ценовой дискриминацией понимают практику установления разных цен на один и тот же товар при условии, что различия в ценах не связаны с затратами. Обычно рассматривается вариант дискриминационного поведения продавца как наиболее часто встречающийся.

Смысл дискриминационного поведения состоит в том, чтобы использовать все возможности для назначения максимальной цены на каждую продаваемую единицу товара. Это значит, что дискриминации может подвергаться как один и тот же покупатель, например, в зависимости от закупаемого количества товара, так и разные покупатели.

Цены реальных сделок обычно отличаются друг от друга из-за несовпадения условий доставки, страховки, упаковки, кредита, дополнительного сервиса, комплектации, а также по причине обеспечения изготовителем особых качественных характеристик изделия в соответствии с индивидуальными запросами потребителей. В тех случаях, когда покупатель оплачивает особенности индивидуальной сделки, требующие соответствующих затрат, ценовые различия, не являются дискриминационными. И наоборот, оплачивая то, что не требует дополнительных расходов, покупатель подвергается ценовой дискриминации.

За общей кривой спроса скрывается совокупность разных индивидуальных ценностных оценок потребителей при разных бюджетных возможностях. Это значит, что при единой рыночной цене всегда есть покупатели, готовые заплатить больше за то же количество товара.

Кроме того, как мы знаем, если бы цена была больше, потребители не отказались бы от покупок совсем, а купили бы меньшее количество единиц товара. Значит, покупая больше при данной цене, они как бы недоплачивают за предыдущие единицы товара. Таковы общие правила рыночной игры.

Условия для ценовой дискриминации.

Во-первых, у продавца должна быть возможность контролировать цены. Легче всего это может сделать монополист, поэтому весь разговор о ценовой дискриминации обычно ведется в контексте монопольной структуры рынка. Главное, чтобы конкуренты не могли продавать товар дешевле там, где фирма намерена продать его дороже. Власть над ценами связана также с количеством противостоящих продавцу покупателей. Если покупателей мало, так что уход любого из них с рынка заметен для продавца, возможности ценового диктата ограничены.

Во-вторых, у покупателей не должно быть возможности покупать там, где продают дешевле.

Ограничение возможности покупать блага по более низким ценам (лично либо пользуясь услугами тех, кто имеет доступ на дешевые рынки) достигается по-разному. На рынке услуг существует естественная граница, разделяющая покупателей. Нельзя перепродать по сходной цене собственную прическу или исцеление. На товарных рынках, если географическая удаленность не останавливает перекупщиков или потребителей, могут использоваться искусственные ограничения перепродажи (таможенные барьеры и т. п.).

Заметим, что выгоды ценовой дискриминации иногда доступны и для продавцов конкурентных рынков. Так, продавец винограда на базаре может назначить на свой товар разную цену, торгуясь и оценивая платежеспособность покупателя на глаз.

В-третьих, издержки проведения в жизнь дискриминационной политики не должны превышать выгод от такой деятельности. Торговаться с каждым в отдельности, изучая его платежеспособность, контролировать персонал, получивший возможность лично назначать цены, - все это дело дорогое и не всегда оправданное.

Типы ценовой дискриминации

Совершенная ценовая дискриминация связана с возможностью устанавливать разные цены на каждую продаваемую единицу товара. Каждый покупатель платит за дополнительную единицу товара свою цену, равную индивидуальной цене спроса.

Ценовая дискриминация по объему покупки. Совершенная ценовая дискриминация трудно осуществима, но тот факт, что индивидуальная цена спроса с увеличением объема убывает, позволяет продавцу извлечь выгоду из установления разных цен для разных объемов покупки. Обычной является практика назначения скидок при покупки крупных партий товара.

Ценовая дискриминация на сегментированных рынках означает установление разных цен для разных категорий покупателей (сегментов рынка). Предполагается, что эти категории могут быть легко идентифицированы (наличие студенческого билета, пенсионного удостоверения и т. п.). На практике такой подход осуществить гораздо легче, и в целом он преобладает.

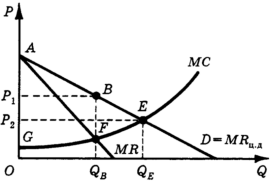

Модель совершенной ценовой дискриминации, осуществляемой фирмой-монополистом, показана на рис. 1. Если монополия назначает единую цену для всего товарного рынка, то при оптимальной для нее цене Р1 объем производства устанавливается на уровне QB. Увеличивать производство дальше не имеет смысла: предельная выручка становится меньше предельных затрат (МС). При этом излишек потребителей равен площади треугольника Р1АВ. Совершенная ценовая дискриминация означает, что каждая единица товара продается по максимально возможной цене, равной цене спроса. Теперь с ростом продаж потери от снижения цен на все единицы товара отсутствуют, и кривая предельной выручки МДпд совпадает с кривой спроса (D). Монополисту становится выгодно увеличивать объем производства и продаж (за счет снижения цены на каждую последующую единицу товара) до тех пор, пока цена не опустится до величины P2, равной предельным затратам. Общий объем производства возрастает с QB до QE. Это столько же, сколько производилось бы в условиях совершенной конкуренции. Однако монополист перераспределяет в свою пользу весь излишек потребителя. Общая величина излишка становится равной площади фигуры, ограниченной осью ординат и кривыми МС и D (GAEF). В случае совершенной конкуренции при единой цене товарного рынка Р2 покупатели сохранили бы излишек, равный площади треугольника Р2AE.

Рис. 1. Совершенная ценовая дискриминация

При дискриминации на сегментированном рынке монополия максимизирует прибыль, выбирая наилучшее сочетание цен и объемов продаж на каждом из сегментов, отличающихся один от другого эластичностью спроса.

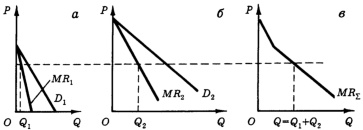

Предположим, что монополист может разделить рынок своей продукции на два сегмента, причем переток товара с одного сегмента на другой невозможен. Рис. 2,а отражает спрос на продукцию монополиста на сегменте с более эластичным, а рис. 2,б - на сегменте с менее эластичном спросом.

Рис. 2. Предельная выручка монополии на сегментированном рынке.

а - на сегменте 1; б - на сегменте 2; в - на рынке в целом

Нам необходимо прежде всего выяснить, как в этом случае монополист распределяет свой общий объем реализации между двумя сегментами рынка. Понятно, что максимизирующий прибыль монополист должен распределить некоторый объем реализации между двумя рынками таким образом, чтобы общая выручка от реализации продукции была максимальной. Каково же условие максимизации общей выручки? Представим себе, что монополист распределил реализацию между рыночными сегментами так, что предельная выручка на сегменте рынка MR1 больше предельной выручки на сегменте MR2. Тогда монополист может увеличить общую выручку, перебросив одну единицу продукции с сегмента с низкой предельной выручкой на сегмент с более высокой предельной выручкой. При этом объем реализации монополиста останется неизменным, а общая выручка возрастает. Если и после этого MR1 все же будет больше MR2 процесс максимизации выручки может быть продолжен переброской еще одной единицы продукции на рынок с более высокой предельной выручкой. Только еслиMR1 = MR2, (1)

никакое перераспределение объема реализации между сегментами рынка не позволит монополисту увеличить общую выручку, а следовательно, и прибыль. Условие (1) верно для распределения любого выпуска. Поскольку дополнительная единица товара, проданная на любом из сегментов рынка, приносит фирме одинаковую дополнительную выручку, равную предельной выручке на каждом из сегментов, предельная выручка фирмы на сегментированном рынке в целом также будет равна этой величине:MR1(Q1) = MR2(Q2) =MRS(Q) (2)

При этом Q = Q1 + Q2. (3)

Следовательно, кривая предельной выручки монополиста представляет собой горизонтальную сумму кривых предельной выручки обоих секторов рынка (рис. 2,в). Заметим, ход приведенных выше рассуждений полностью аналогичен ходу рассуждений, с помощью которых мы показали, что монополист, осуществляющий выпуск продукции на нескольких заводах, всегда распределяет свой объем производства между этими заводами так, что предельные затраты по выпуску продукции на всех заводах равны между собой (см. лекцию 26).

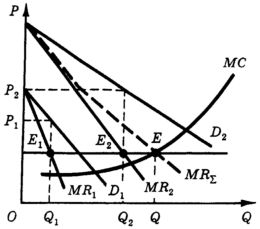

Попробуем теперь определить, при каких объемах реализации и ценах на каждом сегменте рынка монополист получает наибольшую общую прибыль. Рассмотрим рис. 3. Как известно, монополист получает максимальную прибыль при таком объеме выпуска (Q), при котором MRS = MC. В нашем случае монополист должен еще распределить этот объем между сегментами рынка, причем оптимальным, как мы знаем, является такое распределение, при котором MR1 = MR2 = MRS. (Монополист выполняет это условие (а следовательно, максимизирует общую прибыль), реализовав на первом сегменте рынка Q1 единиц продукции по цене P1, а на втором сегменте Q2 по цене Р2.

Рис. 3. Ценовая дискриминация на сегментированном рынке

Цена, устанавливаемая монополистом на сегменте с более эластичным спросом, ниже, чем цена на сегменте с менее эластичным спросом: P1 < Р2. Покажем, что это утверждение справедливо во всех случаях. Как мы помним (лекция 26),MRS = P(1 - 1/h).

Осуществляющий ценовую дискриминацию монополист распределяет объем реализации между сегментами рынка так, что MR1 = MR2. Следовательно,P1(1 - 1/h1) = P2(1 - 1/h2). (4)

Пусть спрос на первом сегменте более эластичен, чем на втором:h1 > h2. (5)

Это означает, что(1 - 1/h1) > (1 - 1/h2). (6)

Тогда из (4) и (6) следуетP1 < Р2. (7)

Таким образом, монополист всегда устанавливает на сегменте с более эластичным спросом цену ниже, чем на сегменте с менее эластичным спросом.

Из выражения (4) можно сделать еще один весьма важный вывод. Если эластичность спроса на обоих сегментах рынка одинакова, то и цены, устанавливаемые монополистом, также будут одинаковы, т. е. ценовая дискриминация потеряет для максимизирующего прибыль монополиста всякий смысл. Таким образом, различная эластичность спроса на разных сегментах рынка является важнейшим условием для осуществления монополистом ценовой дискриминации.

Монополистический диктат противоречит интересам потребителей. Он ведет к общественным потерям, связанным, в частности, с сокращением объема продаж. Однако ценовая дискриминация дает возможность увеличить объем производства, приблизить его к конкурентному уровню, а значит, увеличить потребление, сделать доступными некоторые товары для менее обеспеченных слоев населения.

4 РАВНОВЕСИЕ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ФИРМЫ

4.1 Краткосрочное равновесие монополиста

А) Прибыльное состояние

В краткосрочном периоде монополист может различными способами максимизировать прибыль. Но для определения оптимального объёма производства монополист все-таки учитывает спрос на свою продукцию, т.е. устанавливает такую цену, которая соответствует величине спроса при данном объёме производства.

Правило максимизации прибыли или правило минимизации убытков. Правило для определения оптимального объёма производства.

MR = MC

Когда доход от продажи дополнительной единицы продукции равен затратам на производство именно этой единицы продукции, прибыль фирмы будет максимальной (минимальный убыток).

Это правило применяется на любом как товарном, так и ресурсном рынке.

P ,R,C

,R,C

MC

MC

P a ATC

P a ATC

c b

D

0 Qопт MR Qед

0 Qопт MR Qед

Условие прибыльности: TR>TC; P>ATC

Б) Убыточное состояние монополиста

P ,R,C

MC ATC

c b

c b

P

a

D

0 Qопт MR Qед

Условие убыточности: TR<TC; P<ATC

Долгосрочное равновесие, безубыточность

В долгосрочном периоде изменяются как постоянные, так и переменные факторы производства и в долгосрочном периоде любая фирма не получает экономическую прибыль, но и не работает себе в убыток. Это состояние является идеальным для экономики.

P ,R,C

MC ATC

a

D

0 Qопт MR Qед

Условие безубыточности: TR = TC; P = ATC

PF = TR – TC = 0

5 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ МОНОПОЛИЗМА И АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

История развития монополий есть вместе с тем и историей борьбы с ними. Отрицательные результаты монополизации оказались сразу, и это в особенности ощутили широкие слои населения. Старание больших объединений целиком захватить рынки вызвало недовольство мелких и средних предпринимателей и широкой общественности. Вокруг монополий формируется отрицательная общественная мысль, которая требует государственной защиты потребителей от своеволия монополистов, ограничение деятельности последних. Такие расположения духа населения приобрели особого размаха в США, Канаде и Австралии, где процессы монополизации проходили наиболее быстро, а их отрицательные следствия были разительные. Именно поэтому в этих, а потом и в других странах были принятые законодательные акты, которые поставило определенные препятствия монополистическому увлечению рынков.

В Соединенных Штатах первым законодательным актом, направленным против монополизации экономики, был “Антитрестовский акт Шермана” (1890 г.). За ним объявлялось незаконным создавать монополии или вступать в заговор для ограничения конкуренции. Этот закон с дополнениями 1914, 1936, 1950 гг. действует и до сих пор. Именно он, считается, заложил основы мировой антимонопольной кампании. Этим самым законом запрещались тресты и картели. Чтобы обойти его, монополии создавали холдинга-компании, осуществляли полное слияние корпораций, за которого ликвидировалась производственная и правовая самостоятельность компаний, которые поглощались, а картельные соглашения заменялись негласными “джентльменскими” соглашениями или так называемым лидерством в ценах. Нарушение “Акта Шермана” наказывались, как криминальные преступления. Индивидуальные нарушители наказывались штрафом до 250 тыс. долл. и тюремным заключением до 3 лет за каждое нарушение. Корпорации могли быть оштрафованы на 1 млн. долл. за каждое нарушение.

Более поздний был принятый “Закон Клейтона” (1914), который запретил соглашения об ограничении кола контрагентов, куплю или “поглощение” фирм, которые могут привести к монопольному положению. Потом был “Акт про Федеральную торговую комиссию” (1914), что был принятый, чтобы привести в действие предшествующие антитрестовские законы и присматривать за их выполнением. На протяжении 20-х лет антитрестовская деятельность кое-что ослабилась, тем не менее с началом депрессии 30-х лет общество перестало волновать вопроса повышения цен. От предпринимателей, в особенности мелких, начали поступать в законодательные органы требования сдерживать цены от падения, а не повышение. Тем не менее позднее процесс государственного регулирования монополий продолжился и принятый “Закон Селлера-Кефовера” (1950) дополнил предшествующие положением о недопущении слияния фирм путем приобретения активов.В европейских странах, а также в Япони антимонопольный процесс происходил более поздний, чем в Соединенных Штатах. Это поясняется тем, что на протяжении многих лет в этих государствах не существовало определенной мысли о законности монополистических объединений. Так, первые законы против монополий в Европе были принятые лишь в 30-х годах ХХ ст. (Бельгия — в 1935 г., Дания — в 1937, Великобритания — в 1948, ФРГ — в 1957, Франция — в 1963). А в странах Восточной Европы такие законодательные акты вообще появляются лишь в конце 80-х лет.

Конкуренция и антимонопольная практика регулируются сегодня и на межгосударственном уровне. Так статьи 85 и 86 Римского договора, который считается началом ЕЭС, тоже содержат запрета монополистических соглашений и создания монополий. Они являются также объектом межправительственных договоров, регулируются документами Комиссии ООН по вопросам промышленности и торговли и др.

Антимонопольная политика не имеет целью ликвидацию или запрет крупных монопольных образований, так как в обществе давно сложилось понимание того, что монополия, как один из основных факторов роста прибыли не может быть “укрощена”. Поэтому основной задачей есть поставить ее под государственный контроль, устранить возможность злоупотреблений монопольным положением.

Можно назвать такие две основных формы борьбы с монополиями: 1) предупреждение создания монополий; 2) препятствование использования монопольной власти. Законодательство стран Запада действует в основном с помощью первой формы. Это происходит потому, что по мнению ведущих специалистов в этой области значительно более легким есть не допустить возникновения монополии, чем потом бороться с уже существующей. Такими упреждающими мерами есть запрет объединений, а также сговори, которые ведут к ограничению производства и торговли; то есть, речь идет о запрете создания монополий любого известного вида. Также существует запрет на приобретение акций и других активов конкурирующих предприятий, если это ведет к монополизации области и ослабляет конкурентную борьбу. Например, в Японии из таких соображений были запрещенные холдинговые компании.

В мировой экономической практике различают три основных типа слияния предприятий: горизонтальное, вертикальное и диверсификацию. Первый тип имеет место, если объединяются фирмы-представители одной области, которые выпускают тождественную продукцию или предоставляют альтернативные услуги. Итак, в результате их объединения существует угроза монополизации области, которая само по себе ведет к отрицательным экономическим следствиям. Поэтому именно этот тип слияния наибольше преследуется законодательными актами. Другие два — вертикальный (объединение двух фирм, связанных производственной или технологической зависимостью) и диверсификация (объединение производитель - фирм-производителей разноплановых продуктов или услуг) контролируются меньшее и отношение к ним более либеральное, так как они не создают возможности монополизации отдельных рынков.

Рядом с мероприятиями, направленными на недопущение образования монополий на рынках, существуют также такие, которые призваны бороться с уже существующими фирмами, которые могут считаться монополистами. Против них применяется высокое налогообложение монопольных прибылей, контроль по ценам на продукты производства монопольных образований, переведение монополий в государственную собственность, административное наказание за нарушение антимонопольного законодательства, осуществление демонополизации, разукрупнение монополий.

Последнее мероприятие, кстати, встречается исключительно редко и есть крайним случаем наказания нарушителей. Для того, чтобы государство обратилось к роспуску предприятий, тем нужно уже слишком открыто действовать вопреки антимонопольной политике. Тем не менее, и такие факты знает история. В начале нашего столетия было распущено “монстра” среди американских монополий, нефтяной трест “Стандарт Ойл”, также пострадавшая компания “Американ Тобакко”. При современных условиях был розукрупнено “AT&T”, “Алкоа”, “Дюпон”.

Следует отметить, что западное антимонопольное законодательство постоянно усовершенствовалось и на сегодня есть действенным инструментом. Оно дало возможность в значительной мере сдержать монопольные тенденции, стимулировать здоровые рыночно-конкурентные отношения. Угроза преследования законом принудила фирмы избегать явных монопольных ситуаций и не злоупотреблять ними. Благодаря этому удалось не только сохранить, а и усилить конкурентное соревнование.

А что же ситуация с антимонопольной деятельностью в Украине? По словам специалистов, для нашей страны вопроса антимонопольной политики являются настолько новыми и непривычному, что не воспринимаются иногда даже экспертами.

Вместе с тем, специфика экономики Украины состоит в том, что еще в период ее вхождения в народнохозяйственную систему СССР она отличалась одним из высочайших уровней концентрации и централизации производства, его монополизации. Сегодня чрезмерный уровень монополизации не только сохранился, но в некоторой мере даже увеличился, поскольку государство на протяжении последних лет, ослабив контроль над производителем, своевременно не внедрила механизм его ограничения путем создания и поддержки конкуренции.

О масштабах монополизма в нашей стране пока что приходится говорить, оперируя приближенными цифрами. По утверждению председателя Антимонопольного комитета Украины в 1993 году в Украине было около 540 предприятий-монополистов, судьба которых на общегосударственных рынках соответствующих товаров превышает 35%, а в дальнейшие года значительных изменений не состоялось.

Украина является монополистом в СНГ по добыче и обогащению титанового сырья, а также монопольно вырабатывает такие металлы, как цирконий, гафний, ниобий, свыше 80% трихлорсилану- сырья для производства полупроводникового кремния, около 70% монокристаллического кремния. Наиболее в Украине являются рынки машиностроения — 97,7%, медицинской промышленности — 75,7%, химической и нефтехимической промышленности — 68,9%, металлургии — 44,9%. На начало 1995 года начислялось свыше 400 предприятий, которые занимало монопольное положение на 460 региональных рынках. Слишком монополизированные также посреднические структуры в агропромышленном комплексе.

Антимонопольное законодательство в Украине определяет правовые основы ограничения монополизма, недопущение недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности и осуществление государственного контроля за его соблюдением. Законом Украины “Об ограничении монополизма и недопущение недобросовестной конкуренции в предпринимательской деятельности”, принятым в марте 1992 г., изменениями в него и принятым в июне 1996 г. на его развитие Законом Украины “О защите от недобросовестной конкуренции” наказываются все действия предпринимателя, которые направленные на создание препятствий доступу на рынок другим и на установление дискриминационных цен на свои товары. Законы направлены на осуществление “демонополизации экономики, финансовой, материально-технической, информационной, консультативной и другой поддержки предпринимателей, которые оказывают содействие развитию конкуренции” .

Итак, как видим, мировые монопольные процессы заставили государство усилить регулирующие основы в экономике. Специальная антимонопольная политика и антимонопольное законодательство дали возможность поставить под контроль процессы монополизации, сохранить и усилить конкуренцию.

ЛЕКЦИЯ № 9.

РЫНОК МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ.

Общая характеристика рынка и дифференциация продукта

Поведение фирмы в коротком и длительном периодах

Плюсы и минусы рекламы

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Рынок монополистической конкуренции занимает промежуточное положение между рынком совершенной конкуренции и монополией. Он отражает черты идеальных рынков.

Характеристика рынка монополистической конкуренции :

В отрасли функционирует достаточно большое количество фирм, но их меньше, чем на рынке совершенной конкуренции. (25-50 фирм). Причем среди них либо вообще нет крупных, либо те не имеют решающих преимуществ над мелкими и соседствуют с ними.

Выпускаемый каждой фирмой товар чем-то отличается от изделий других компаний. Любой из производителей занимает своеобразное положение "мини-монополиста" (единственного производителя данного продукта) и обладает известной властью на рынке. Причем с непривычки режущее слух словосочетание "мини-монополист" является не метафорой, а точным отражением сути ситуации Продукция на рынке дифференцированная, т.е. имеет множество заменителей и в тоже время имеет какие-то отличия, т.е. замена одного блага другим не абсолютна. Прежде всего, существует дифференциация качества. Продукты могут отличаться по своим физическим и качественным показателям. Эти различия могут быть как явные, так и мнимые. К явным можно отнести: натуральный или искусственный материал для изготовления одежды и обуви, в компьютере – память. Мнимые отличия: аспирин, зубная паста. К дифференциации можно отнести упаковку товара, его внешний вид, а также расположение фирмы.

Т.к. фирм в отрасли достаточно много, фирма практически не может влиять на изменение рыночной цены. Но всё-таки она может установить цену, отличную от конкурентов, т.к. продукция дифференцирована, т.е. имеет определённые отличия. Чем ярче эти отличия, тем выше цена.

Вход и выход достаточно свободный. Барьеры на пути проникновения на такой рынок сравнительно невелики: для того чтобы открыть мастерскую по выпуску мягкой мебели или модную парикмахерскую, большие капиталы не нужны, да и конкурентам трудно помешать этому. Незатруднителен обычно и уход с рынка - всегда находятся покупатели, готовые купить небольшое дело.

Информация на рынке достаточно доступна, но может скрываться фирмой, если она выпускает на рынок товар, имеющий отличия от товаров конкурентов.

Этот рынок не смог бы существовать без неценовой конкуренции и рекламы, т.к. продукция дифференцированная ( разнородная).

Дифференциация продукта

Одна из немногих простых радостей, которые принес обычному человеку мучительный переход нашей страны к рынку, - возможность попробовать незнакомые шоколадки, вафли, жвачки, ликеры, вдруг появившиеся в ларьках в бесконечном числе разновидностей. Конечно, многим они не по карману. Но раз-другой соблазнился купить почти каждый. Привычное на Западе, но поражающее нас многообразие вариантов в сущности одних и тех же продуктов является зачастую плодом деятельности небольших фирм, существующих в условиях монополистической конкуренции.

Именно такой тип рынка характерен для пищевой промышленности, производства одежды и обуви, книгоиздания, мебельной промышленности, розничной торговли, многих видов услуг и ряда других отраслей.

На совокупном рынке розничной торговли продовольственными товарами США вашингтонская фирма "Саттон плейс гурмет" имеет незначительную долю (годовой оборот порядка 35 млн дол.). В национальном масштабе на нем лидирует торговая сеть "Сейфвей". Даже в Вашингтоне тон задает не "Саттон плейс", а крупные супермаркеты. Но только в магазинах фирмы американской столицы можно купить вестфальскую ветчину действительно из Вестфалии, эльзасские вина, лучшие французские сыры и т. д. На рыночном сегменте "деликатесы из Европы" небольшая компания занимает монопольную позицию и диктует цены: при их определении она закладывает размер собственной прибыли в 5-8 %, в то время как в среднем по отрасли эта величина равна 1-3 %.

Дифференциация продуктов возникает из-за существования между ними различий в качестве, сервисе, рекламе.

Факторах дифференциации продуктов.

1. Качество товара. Прежде всего подчеркнем, что качество не является одномерной характеристикой, т. е. не сводится только к тому, плохой этот товар или хороший. Даже основные потребительские свойства самых простых продуктов удивительно разнообразны. Так, зубная паста должна: а) очищать зубы, б) дезинфицировать полость рта, в) укреплять эмаль зубов, г) укреплять десны, д) быть приятной на вкус, и т. д. И все эти свойства лишь в порядке исключения могут быть гармонично объединены в одном товаре. Во многих случаях выигрыш в некотором свойстве продукта неизбежно ведет к проигрышу в другом. В нашем примере введение в состав пасты эффективных моющих и дезинфицирующих веществ раздражает десны; лучшие в медицинском отношении пасты редко имеют приятный вкус. Поэтому уже выбор приоритетов в основных потребительских качествах открывает возможности для широкого разнообразия продуктов. И все они становятся по-своему уникальны: одна паста лучше всех укрепляет десны, другая - самая вкусная, третья...

а). Основой для дифференциации могут служить дополнительные потребительские свойства, т. е. те особенности товара, которые влияют на легкость или удобство его использования (например, разные размеры расфасовки, отличия упаковок и проч.).

При этом на зрелом, насыщенном рынке именно дополнительные свойства определяют судьбу товаров. Так, один из крупнейших успехов в истории компании "Пепси-кола" связан с введением полуторалитровых пластмассовых бутылок (проект "Большой вкус пепси").

б). Важной качественной характеристикой продукта является его местоположение. Для розничной торговли и многих видов услуг именно географическое размещение имеет решающее значение. Так, если сеть заправочных станций редка, то ближайшая бензоколонка автоматически становится почти монополистом для своей округи.

в). Наконец, основой дифференциации продуктов могут служить даже мнимые качественные различия между ними. Давно известен, в частности, тот факт, что значительный процент курильщиков на тестовых испытаниях оказывается неспособным отличить "свою" марку от других, хотя в обычной жизни преданно покупает только ее. Обратим на это обстоятельство особое внимание: с точки зрения рыночного поведения потребителя не имеет значения, действительно ли отличаются товары. Главное - чтобы ему так казалось.

2. Различия в сервисе объединяют вторую (после качества) крупную группу факторов дифференциации товара. Дело в том, что для широкой группы продуктов, в особенности для технически сложных потребительских товаров и многих товаров производственного назначения, свойствен долговременный характер взаимоотношений продавца и покупателя. Дорогая машина должна исправно работать не только в момент совершения покупки, но и на протяжении всего срока службы.

Полный цикл сервиса включает предпродажное обслуживание (помощь в выборе нужного продукта; для товаров производственного назначения это часто предполагает проведение целого исследования); сервис в момент покупки (проверка, доставка, наладка) и послепродажное обслуживание (гарантийный и постгарантийный ремонт, внесение текущих улучшений, консультации по оптимальной эксплуатации).

Каждая из этих операций может выполняться в разном объеме (или не выполняться вообще). В результате один и тот же продукт как бы разлагается на целый спектр разновидностей, резко отличающихся по своим сервисным характеристикам и потому превращающихся вроде бы в совершенно разные товары. Такое явление в настоящее время можно, в частности, наблюдать на российском компьютерном рынке, где считанное число типов компьютеров предлагается на разных условиях и по очень разным ценам.