- •Уфимский государственный авиационный технический университет

- •Содержание

- •1.4. Расчет на прочность статически неопределимой стержневой

- •1.5. Расчет монтажных напряжений в статически неопределимой

- •1. Расчет на прочность и жесткость при растяжении- сжатии.

- •1.1. Выбор материала и допускаемых напряжений.

- •1.1.1. Расчет физико-механических характеристик материала.

- •1.1.2. Расчет допускаемых напряжений

- •1.2. Проектировочный расчет на прочность ступенчатого стержня.

- •1.2.1. Построение эпюры продольных сил.

- •1.2.2. Построение эпюры напряжений.

- •1.2.3. Расчет на прочность. Подбор сечения.

- •1.3. Расчет на жесткость стержня постоянного сечения.

- •1.3.1. Построение эпюр продольных сил и перемещений.

- •1.3.2. Расчет на жесткость.

- •1.4. Расчет на прочность статически неопределимой стержневой системы при растяжении-сжатии.

- •1 .4.1. Уравнение равновесия.

1. Расчет на прочность и жесткость при растяжении- сжатии.

1.1. Выбор материала и допускаемых напряжений.

1.1.1. Расчет физико-механических характеристик материала.

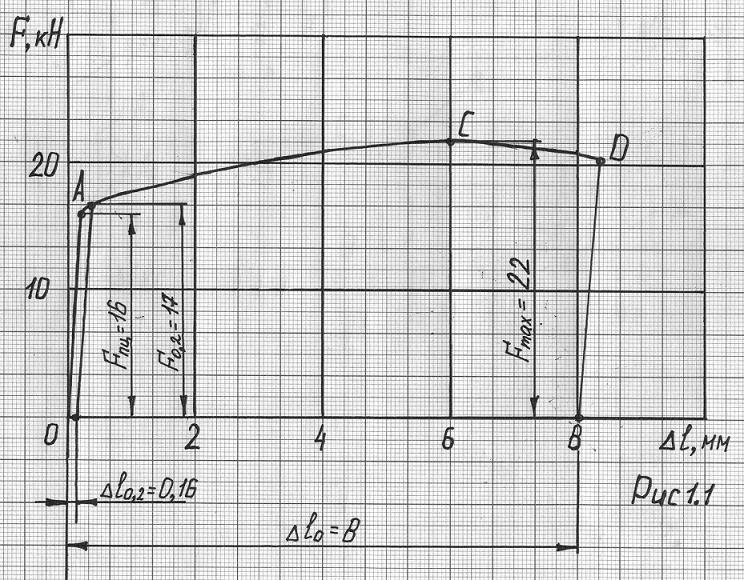

Диаграмма растяжения дюралюминия Д16 изображена на рис 1.1. Образец длиной l0=80 мм и диаметром d0=8 мм разрушается с образованием шейки d1=5,9 мм, что свидетельствует о том, что материал пластичный. Площадь поперечного сечения образца до испытаний:

![]()

после разрушения:

![]()

относительное остаточное

удлинение:

![]()

Относительное остаточное

сужение:

Определим основные характеристики прочности.

Предел пропорциональности

![]()

Условный предел текучести

![]()

Предел прочности (временное сопротивление σв)

![]()

1.1.2. Расчет допускаемых напряжений

Допускаемое напряжение [σ] выбираем, как некоторую долю предельного напряжения σпред, то есть

![]()

где n – коэффициент запаса прочности.

Рекомендуемые знания n = 1,5 ÷ 2,5. Примем n = 1,5, тогда

![]() МПа

МПа

3

1.2. Проектировочный расчет на прочность ступенчатого стержня.

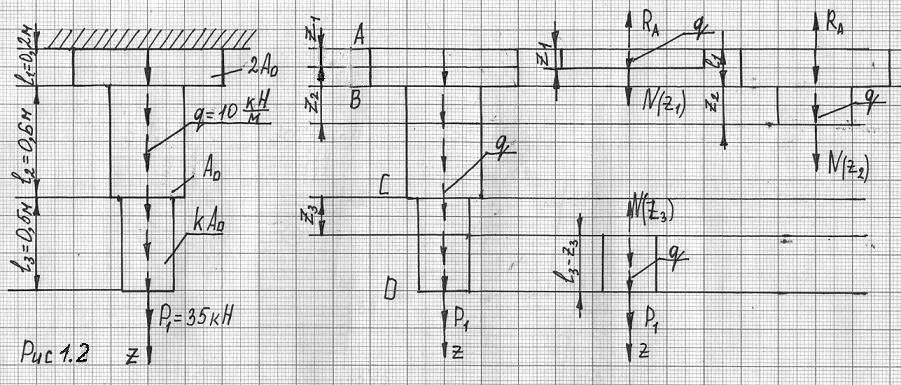

Для ступенчатого стержня представленного на рис 1.2 необходимо построить эпюру продольных сил, построить эпюру напряжений, отнесенную к площади А0, найти А0 из условия прочности.

1.2.1. Построение эпюры продольных сил.

Составим уравнение равновесия системы (рис 1.2)

![]() ,

откуда

,

откуда

![]()

Разобьем стержень на 3 участка АВ, ВС, СD, проведем на каждом из них произвольные сечения с координатами z1, z2, z3.

Участок АВ ( 0 ≤ z1 ≤ l1 = 0,2 м ). Из равновесия оставленной верхней части следует, что N(z1) = RA – qz1.

Значение N(z1) в начале участка т.А и в конце участка т.В равна N(z1=0) = RA = 48 кН и N(z1=l1) = RA – ql1 = 48 – 10 ∙ 0,2 = 46 кН.

На участке ВС ( 0 ≤ z2 ≤ l2 = 0,6 м ). Из условия равновесия получим N(z1) = RA – q(l1 + z2).

Значение N(z2) в начале участка т.В и в конце участка т.С равна N(z2=0) = =RA – ql1 = 48 – 10 ∙ 0,2 = 46 кН и N(z2=l2) = RA – q(l1 + l2) = 48 – 10(0,2 + 0,6) = =48 – 8 = 40 кН.

На участке СD ( 0 ≤ z3 ≤ l3 = 0,5 м ). Отбросим верхнюю часть, ее действие заменим продольной силой N(z3). Из условия равновесия следует

N(z3) = Р1 + q(l3 – z3).

Функция N(z3) представляет линейную зависимость. Значение N(z3) в начале участка т.D и в конце участка т.С равна N(z3=l3) = Р1 = 35 кН и N(z3=0) = Р1 + ql3 = 35 + 10 ∙ 0,5 = 35 + 5 = 40 кН.

По полученным данным построим ЭN (рис 1.3, а)

1.2.2. Построение эпюры напряжений.

Нормальное напряжение σ(z) распределяются равномерно по сечению

![]()

Где N(z) – продольная сила, А(z) – площадь поперечного сечения.

4

Для определения опасного сечения стержня, в котором возникает максималь-ное напряжение, определим напряжение в долях 1/A0. На участке АВ ( 0 ≤ z1 ≤ l1 = 0,2 м ) нормальные напряжения

![]()

Участок ВС ( 0 ≤ z2 ≤ l2 = 0,6 м ).

![]() Участок

CD

( 0

≤ z3

≤ l3

= 0,5 м ).

Участок

CD

( 0

≤ z3

≤ l3

= 0,5 м ).

![]()

По полученным данным построим Эσ А0 (рис 1.3, б)