- •3. Магнитостатика

- •3.1. Постоянное магнитное поле в вакууме лекции 8-9. Постоянное магнитное поле в вакууме

- •3.1.1. Опыты Ампера и Эрстеда

- •3.1.2. Магнитное поле токов. Вектор магнитной индукции . Силовые линии магнитного поля

- •3.1.3. Закон Био-Савара-Лапласа. Расчет индукции магнитных полей, создаваемых различными токами

- •3.1.3.1. Закон Био-Савара-Лапласа

- •3.1.3.2. Расчет индукции магнитных полей, создаваемых различными токами

- •Б) Поле бесконечно длинного проводника с током (рис.155)

- •В) Магнитное поле в центре кругового тока

- •Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном и электрическом поле

- •Сила Ампера

- •3.1.4.2. Сила Лоренца

- •3.1.4.3. Движение заряженных частиц в магнитном и электрическом полях

- •3.1.5. Эффект Холла. Циклотрон. Магнетрон

- •3.1.5.1. Эффект Холла

- •3.1.5.2. Циклотрон

- •Магнетрон

- •3.1.6. Магнитный поток . Работа проводника с током в однородном магнитном поле

- •3.1.6.1. Магнитный поток

- •3.1.6.2. Работа проводника с током в однородном магнитном поле

- •3.1.7. Циркуляция вектора магнитной индукции (Закон полного тока). Поле тороида

- •3.1.7.1. Циркуляция вектора магнитной индукции

- •3.1.7.2. Поле тороида

- •3.1.8. Магнитный момент тока. Контур с током в магнитном поле

- •3.1.8.1. Магнитный момент тока

- •Контур с током в магнитном поле

- •Магнитное поле в веществе

- •3.2.1. Намагничивание вещества. Элементарная теория Ампера намагничивания вещества. Намагниченность магнетика

- •3.2.2. Напряженность магнитного поля. Циркуляция вектора (закон полного тока). Магнитная проницаемость

- •3.2.3. Граничные условия на границе двух магнетиков

- •3.2.4. Магнитное поле разомкнутой магнитной цепи

- •3.2.5. Расчет индукции магнитного поля в веществе. Поле бесконечно длинного проводника с током

- •3.14. Виды магнетиков и их свойства

- •3.14.1. Диамагнетики

- •3.14.2. Парамагнетики

- •3.14.3. Ферромагнетитки

- •3.15. Элементарная теория диа- и парамагнетизма

- •3.15.1. Теория диамагнетизма

- •3.15.2. Теория парамагнетизма

- •3.16. Гиромагнитное соотношение. Опыты Эйнштейна-де-Гааза и Барнетта

- •3.16.1. Гиромагнитное соотношение

- •3.16.2. Опыты Барнетта и Эйнштейна-де-Гааза

- •3.16.2.1. Опыты Барнетта

- •3.16.2.2. Опыт Эйнштейна-де-Гааза

- •3.17. Элементарная теория ферромагнетизма

- •3.18. Кривая намагничивания ферромагнетиков

- •3.2.11. Полная потеря энергии при перемагничивании ферромагнетика

- •3.2.12. Применение магнитных материалов

- •3.2.12.1. Применение магнитотвердых материалов

- •3.2.12.2. Применение магнитомягких материалов

- •4. Электромагнитные явления

- •Опыты Фарадея. Явления электромагнитной индукции

- •Закон электромагнитной индукции (з.Фарадея-Максвелла). Правила Ленца

- •4.2.1. Закон электромагнитной индукции

- •4.2.2. Правило Ленца

- •Вывод закона электромагнитной индукции (Фарадея-Максвелла)

- •Явление самоиндукции. Индуктивность

- •4.5. Токи при замыкании и размыкании электрической цепи

- •Взаимная индукция

- •4.7. Токи Фуко (вихревые) и их применение

- •4.8. Энергия магнитного поля. Энергия перемагничивания ферромагнетика

- •4.8.1.Энергия магнитного поля

- •Энергия при перемагничивании ферромагнетика

- •4.9. Вихревое электрическое поле. Первое уравнение Максвелла

- •4.10. Токи смещения. Второе уравнение Максвелла

- •4.11. Полная система уравнений Максвелла в интегральной форме

3.16.2.2. Опыт Эйнштейна-де-Гааза

Идея опыта следующая. Тонкий железный стержень (обр) подвешивался на

|

Рис.229 |

Момент сил,

действующий на упругую нить, пропорционален

углу поворота нити (зеркальце)

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() ,

а момент импульса

,

а момент импульса

![]() M,

т.е.

.

Намагниченность пропорциональна H,

т.е. JH.

M,

т.е.

.

Намагниченность пропорциональна H,

т.е. JH.

Тогда можно найти

соотношение

![]() .

В опыте Эйнштейна-де-Гааза

.

В опыте Эйнштейна-де-Гааза

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() - это есть спиновое гиромагнитное

соотношение. Таким образом доказана

спиновая природа ферромагнетизма, т.е.

намагниченность ферромагнетиков

обусловлена ориентацией спиновых

магнитных моментов электронов.

- это есть спиновое гиромагнитное

соотношение. Таким образом доказана

спиновая природа ферромагнетизма, т.е.

намагниченность ферромагнетиков

обусловлена ориентацией спиновых

магнитных моментов электронов.

3.17. Элементарная теория ферромагнетизма

Первая теория ферромагнетизма была создана Розингом (1892 г.) и Вейссом (1907 г.) на основе гипотезы о том, что в ферромагнетике действует внутримолекулярное поле, напряженность которого определяется формулой

![]() ,

(546)

,

(546)

где

![]() - постоянная

внутримолекулярного поля,

- постоянная

внутримолекулярного поля,

![]() - намагниченность насыщения.

- намагниченность насыщения.

Это поле обуславливает

спонтанную (самопроизвольную)

намагниченность в ферромагнетике. На

основании этой теории можно качественно

объяснить существование температуры

Кюри

![]() .

Однако долгое время оставалось неясной

природа внутримолекулярного поля. После

появления квантовой механики в 1928 г.

Я.Френкель, независимо от него В.Гейзенберг

высказали предположение, что в

.

Однако долгое время оставалось неясной

природа внутримолекулярного поля. После

появления квантовой механики в 1928 г.

Я.Френкель, независимо от него В.Гейзенберг

высказали предположение, что в

|

|

Рис.230 |

Рис.231 |

ферромагнетиках существуют обменные взаимодействия, которые и приводят к определенной ориентации спиновых магнитных моментов (спинов). На примере можно объяснить обменные взаимодействия.

Рассмотрим молекулу

водорода. Пусть первоначально два атома

находятся на большом расстоянии друг

от друга (![]() ,

где d

– диаметр атома) (рис.230).

,

где d

– диаметр атома) (рис.230).

Тогда вероятность перехода электрона (1е) первого атома на второй практически равна нулю. Поэтому атомы не обменивают электронами. Сблизим атомы

до характерного

расстояния

![]() ,

при котором электронные орбиты атомов

перекрываются. В этом случае вероятность

перехода электронов из одного атома на

другой и обратно велика, т.е. атомы

обмениваются между собой электронами

(рис.231). На рис.231 показано нахождение

электрона (2е) второго атома на орбите

первого атома и электрона (1е) первого

атома на орбите второго атома. Такие

переходы обусловлены обменными

взаимодействиями, энергия которых

определяется формулой

,

при котором электронные орбиты атомов

перекрываются. В этом случае вероятность

перехода электронов из одного атома на

другой и обратно велика, т.е. атомы

обмениваются между собой электронами

(рис.231). На рис.231 показано нахождение

электрона (2е) второго атома на орбите

первого атома и электрона (1е) первого

атома на орбите второго атома. Такие

переходы обусловлены обменными

взаимодействиями, энергия которых

определяется формулой

![]() ,

(547)

,

(547)

где

![]() -

обменный интеграл, имеющий сложное

выражение,

-

обменный интеграл, имеющий сложное

выражение,

![]() - сумма спинов

электронов (для многоэлектронного

атома).

- сумма спинов

электронов (для многоэлектронного

атома).

Расчеты показывают,

что при

>0,

т.е. обменная энергия отрицательна

![]() ,

то спиновые моменты ориентируются

параллельно (

,

то спиновые моменты ориентируются

параллельно (![]() ),

соответственно магнетики являются

ферромагнетиками (например, Fe,

Ni,

Co).

Если

<0,

т.е.

),

соответственно магнетики являются

ферромагнетиками (например, Fe,

Ni,

Co).

Если

<0,

т.е.

![]() ,

то возникает антипараллельная ориентация

(

,

то возникает антипараллельная ориентация

(![]() ),

присущая для антиферромагнетиков,

например, марганец Mn.

),

присущая для антиферромагнетиков,

например, марганец Mn.

Опыты и теория

показывают, что не во всех магнетиках

возникают обменные взаимодействия, а

только у тех, у которых имеются

недостроенные электронами оболочки.

Таковыми являются 3d-переходные

и f-редкоземельные

металлы. В этих металлах у атомов имеются

не полностью занятые электронами

оболочки. Например, для железа Fe

электронное состояние записывается

формулой

![]() ,

где 1, 2, 3, 4 – главное квантовое число

(n=1,

2, 3, …, ),

s,

p,

d

– уровни (состояние электронов оболочки),

характеризуемые орбитальным квантовым

числом (l

=0, 1, 2,…). Верхние цифры показывают число

электронов на каждом уровне. d

- оболочка максимально должна заполняться

10 электронами. Однако в случае Fe

и переходных элементов d

- оболочки

заполняются электронами частично (в

случае Fe

всего 6

электронов вместо восьми), а часть

электронов переходят выше стоящие

оболочки (для железа два электрона

перешли на 4s

- оболочки). Такая картина наблюдается

и для редкоземельных металлов, где f

- оболочка

не полностью заполнена электронами.

Существуют критерии ферромагнетизма,

т.е. для параллельной ориентации спинов

необходимы условия:

,

где 1, 2, 3, 4 – главное квантовое число

(n=1,

2, 3, …, ),

s,

p,

d

– уровни (состояние электронов оболочки),

характеризуемые орбитальным квантовым

числом (l

=0, 1, 2,…). Верхние цифры показывают число

электронов на каждом уровне. d

- оболочка максимально должна заполняться

10 электронами. Однако в случае Fe

и переходных элементов d

- оболочки

заполняются электронами частично (в

случае Fe

всего 6

электронов вместо восьми), а часть

электронов переходят выше стоящие

оболочки (для железа два электрона

перешли на 4s

- оболочки). Такая картина наблюдается

и для редкоземельных металлов, где f

- оболочка

не полностью заполнена электронами.

Существуют критерии ферромагнетизма,

т.е. для параллельной ориентации спинов

необходимы условия:

В атоме должны быть недостроенные электронами оболочки;

Обменный интеграл должен быть положительным >0;

Рис. 232

Рис. 233

Должно выполняться

,

где R

– радиус недостроенной орбиты, d

– параметр

решетки.

,

где R

– радиус недостроенной орбиты, d

– параметр

решетки.

Теория показывает, что при минимуме полной энергии ферромагнетик разбивается на большое число магнитных доменов.

Магнитный домен – это микрообласть с размерами порядка 10-4 10-3 см, которая спонтанно (самопроизвольно) намагничена, т.е. внутри домена спиновые моменты ориентированы параллельно (рис.233). Первая теория магнитного домена была создана Ландау и Лифшицем в 1935 году и рассчитали размер домена.

Между доменами существуют доменные границы, которые имеют различные формы (рис.232-234): 180-градусные, 90-градусные, 65-градусные и цилиндрические магнитные домены (рис.233 и 234).

|

Рис. 234. |

Экспериментально магнитные домены и доменные границы наблюдали Биттнер, Акулов, Дорфман, Блох, Неель и другие. Теорию динамики доменных границ создали Блох, Неель, Ландау и другие.

Полная энергия ферромагнетика определяется формулой

![]() ,

(548)

,

(548)

|

Рис.235 |

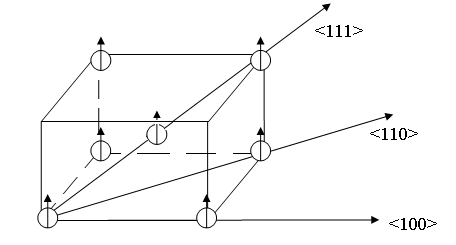

Существуют кристаллографические оси легкого и трудного намагничивания. Например, для железа (рис.235, 236) кристаллическая решетка является объемно центрированной (рис.235).

Тогда ось <100> является осью легкого намагничивания (кривая 1 на рис.236), а <111> - называется осью трудного намагничивания (кривая 3 на рис.236). Разница между энергиями трудного и легкого намагничивания называется энергией магнитной анизотропии и вид кривой намагничивания зависит от кристаллографических осей (рис.236).

|

Рис.236 |

где

![]() - магнитострикционная деформация, т.е.

деформация кристаллической решетки,

обусловленная поворотом вектора

намагниченности под действием внешнего

магнитного поля. При магнитострикции

изменяются продольные и поперечные

размеры ферромагнетика, т.е.

- магнитострикционная деформация, т.е.

деформация кристаллической решетки,

обусловленная поворотом вектора

намагниченности под действием внешнего

магнитного поля. При магнитострикции

изменяются продольные и поперечные

размеры ферромагнетика, т.е.

![]() ;

;

![]() - упругое механическое

напряжение;

- упругое механическое

напряжение;

![]() - элементарный

объем.

- элементарный

объем.

![]() - энергия

размагничивающего поля, где

- энергия

размагничивающего поля, где

![]() - напряженность размагничивающего поля,

N

– размагничивающий фактор, зависящий

от формы образца ферромагнетика, J

- намагниченность.

- напряженность размагничивающего поля,

N

– размагничивающий фактор, зависящий

от формы образца ферромагнетика, J

- намагниченность.

![]() - магнитная

постоянная. При минимуме полной энергии

W

ферромагнетику выгодно разбиться на

магнитные домены.

- магнитная

постоянная. При минимуме полной энергии

W

ферромагнетику выгодно разбиться на

магнитные домены.