- •История изучения отечественной иконописи в хiх и хх веке. Этапы изучения и ее выдающиеся исследователи.

- •3. Иконопись как сакральное искусство Русского Средневековья, богословские основы русской иконы. Понятие Образа.

- •4. Византийские основы древнерусской иконописи. Этапы формирования христианского образа. Иконописный канон.

- •5. Художественный и символический язык иконы. Время, пространство, свет и цвет в иконописи.

- •6. Техника иконного письма. Этапы создания иконного образа. Личное и доличное в иконе. Графья, санкирь, пробела, плавь, золочение, олифа.

- •1. Доска.

- •2. Нанесение грунта.

- •3. Нанесение рисунка.

- •8. Древнерусский иконописец. Особенности служения и процесс художественного творчества: Алипий Печерский, Андрей Рублев, Дионисий, Симон Ушаков.

- •10. Иконография Иисуса Христа. Иконографические типы: «Нерукотворенный образ», «Пантократор».

- •11. Иконография Иисуса Христа. Иконографические типы «Спас в силах», «Великий Архиерей», «Спас Эммануил».

- •13. Древнейшие изображения Богоматери, традиция апостола Луки. Основные иконографические типы богородичных икон: «Оранта», «Одигитрия» и «Елеуса» и их византийские основы.

- •14. Иконографические типы икон: «Оранта», «Одигитрия» и «Елеуса». Модификации иконографических типов Богоматери в истории отечественной иконописи.

- •Мозаика собора Софии Киевской — Богородица «Нерушимая Стена»

- •Казанская икона Божией Матери

- •Тихвинская икона б. М

- •16. Отечественная традиция почитания Богоматери и ее икон. «Покров Богоматери» как интуиция русского почитания Богородицы, исторические основы праздника и композиция образа.

- •17. Гимнографические иконы Богоматери.

- •18. Афонская традиция в иконографии богородичных икон.

- •19. Иконография двунадесятых праздников (Христологический ряд).

- •20. Иконография двунадесятых праздников (Богородичные праздники)

- •21. Иконография Страстного цикла.

- •22. Троица

- •23. Иконография праздника Пасхи. Типы изображений, особенности символики, западные влияния в интерпретации сюжета в позднем средневековье и культовом искусстве нового времени.

- •25. Образы ангельских сил в составе иконы «Спас в силах».

- •35.Иконография преподобного Сергия Радонежского и Кирилла Белозерского.

- •36.Эволюция алтарной преграды от икон на темплоне до системы многоярусного иконостаса. Система иконостаса и его значение в храмовом пространстве.

- •37. Классический русский высокий иконостас – пять чинов: местный, деисусный, праздничный, пророческий и праотеческий. Композиция и иконографическая структура алтарной преграды.

- •Деисусный чин иконостаса. Символика и состав. Образ «Спас в силах» в системе русского иконостаса.

- •39.Праздничный чин русского иконостаса. На примере иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля.

- •41.Иконостас как феномен древнерусского культового искусства в понимании философов русского «серебряного века». (по работе п.Флоренского «Иконостас»).

- •Крестово-купольная система православного храма. Особенности его устройства: экстерьер и интерьер. Связь архитектурных форм и храмовой декорации.

- •44. Храмовая декорация и её иконография. Византийская традиция в искусстве домонгольской Руси (Новгород, храм на выбор).

- •45. Храмовая декорация в отечественной монументальной живописи хуi века. (Спасо-Преображенский собор Ярославля и Успенский собор Свияжска)

- •46. Храмовая декорация и ее иконография в отечественном искусстве хуii в. Росписи храмов Ярославля. Западноевропейские влияния. Особенности артельной работы мастеров.

- •Фреска и мозаика как виды монументальной декорации христианского храма. Особенности техник.

- •48. Соответствие мозаичного и фрескового цикла росписей православного храма (на примере интерьера Киевской Софии).

- •50. Древнерусское лицевое шитьё.

- •Ювелирный убор древнерусских икон.

- •52. Скульптурный декор древнерусского храма на примере Владимиро-Суздальских памятников. (Церковь Покрова на Нерли, Георгиевский храм в Юрьеве Польском, Димитровский собор во Владимире на выбор).

- •Димитриевский храм, 1194-97.

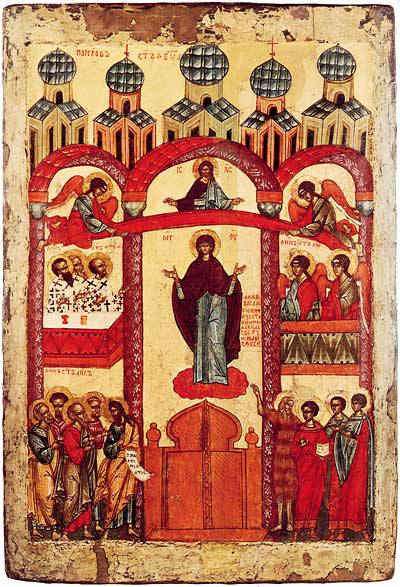

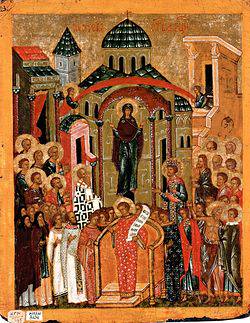

16. Отечественная традиция почитания Богоматери и ее икон. «Покров Богоматери» как интуиция русского почитания Богородицы, исторические основы праздника и композиция образа.

Начиная с XIV века в новгородской иконописи широкую популярность получает новый сюжет — Покров Богоматери. Праздник Покрова, неизвестный греческой церкви, был установлен во Владимиро-Суздальской Руси уже в XII веке, в память о чудесном явлении Богоматери блаженному Андрею Юродивом. В житии Андрея повествуется о том, как Богоматерь предстала ему входящею в главные врата Влахернского храма и как она подошла к алтарю, перед которым стала молиться за людей. Главной святыней Влахернского храма был хранившийся в нем мафорий Богоматери. Это идея заступничества и милосердия, иначе говоря, та же идея, которая так ясно проступает и в широко распространенной на Руси композиции Деисуса.

Иконография этого сюжета начала складываться не позднее XIII века и к XIV столетию уже вполне оформилась в ее двух вариантах – так называемые «суздальский» (среднерусский) и «новгородский».

В первом случае (Суздальский) Богоматерь изображается перед храмом простирающей свой мафорий над всеми присутствующими. Внизу в центре обычно располагается амвон, на котором стоит святой Роман Сладкопевец со свитком в руках. Наиболее ранним образцом этого типа является храмовая икона Покровского Суздальского монастыря второй половины XIV века (ныне в Государственной Третьяковской галерее). Примечательно, что архитектура заднего плана передает общие черты построек во Влахернах – базилики с двускатной крышей и круглой купольной церкви. Сооружение базиликального типа повторяется на иконе конца XV века из этого же монастыря (Владимиро-Суздальский музей-заповедник).

В «новгородском» варианте плат поддерживают ангелы, а не Сама Богородица, представленная внутри храма над закрытыми царскими вратами.

На иконе из Третьяковской галереи Мария представлена в позе Оранты. Она молится за человечество, предстательствует за него перед Христом, который витает над покрывалом. С обеих сторон к ней устремляются ангелы и святые; взглядами и жестами они выражают просветленное состояние духа. В среднем регистре изображены два престола с виднеющимися из-за них фигурами святителей и ангелов, а внизу, по сторонам от царских врат, стоят Андрей Юродивый (во власянице), Епифаний, Георгий, Дмитрий Солунский (справа) и Иоанн Предтеча с апостолами (слева). Художник размещает все фигуры в обрамлении высоких арок обозначающих три церковных нефа, вверху же он располагает сияющий своею белизною храм, который увенчан пятью куполами. симметрию не только в расположении отдельных фигур, но, что гораздо важнее, в духовном их движении, которое просвечивает сквозь кажущуюся неподвижность. К Богоматери, как неподвижному центру вселенной, направляются с обеих сторон симметрические взмахи ангельских крыльев. К ней устремлены и все взоры. На нее же ориентированы основные архитектурные линии.

Оба варианта имеют и схожие черты. Как правило, в нижней части изображался очевидец влахернского чуда святой Андрей Юродивый, указующий своему юному ученику на образ Пречистой Девы. Покров, дарующий заступничество Царицы Небесной, чаще всего выделялся ярко-красным цветом.

В

конце XV века

происходит объединение двух иконографических

вариантов сцены. На иконе-таблетке из

Софийского собора в Новгороде, композиция

которой станет образцом для многих

памятников XVI столетия, плат над

представленной в позе Оранты Богоматерью

держат ангелы, а внизу изображается

святой Роман. Для поздних образов

характерно включение большего количества

действующих лиц: среди присутствующих

теперь можно увидеть и византийского

патриарха Тарасия.

На новгородской иконе середины XVI века (Государственный Русский музей) по сторонам от Богоматери представлены сонмы святых на облаках, строго разделяемые по чину высокими колоннами огромного белокаменного храма. Слева Пречистой предстоят святые мученики, святители и пророки, справа – апостолы, преподобные и праведные жены, среди которых узнаются образы преподобной Марии Египетской и мученицы Иулиты с младенцем Кириком в белой рубашечке. Необходимо отметить уникальную деталь этой иконы, встречающуюся лишь еще на одном образе Покрова, а также на иконе «Воздвижение Креста» второй половины XVI века из Третьяковской галереи.