Раздел VI педагогика и деятельность

В социально-культурной системе одно из центральных мест принадлежит институту народного образования, обозначенному в классификации социально-культурных институтов (раздел 4.1) как класс АБВ. Этот институт включает мощную систему учреждений, обеспечивающих базовое и дополнительное образование; он является, подобно церкви, древнейшим из формальных СКИ и самым обширным по количеству учреждений и составу кадров (в России насчитывается около 1780 тысяч работников народного образования, включая среднюю специальную и высшую школы). По состоянию этого института судят о развитии просвещения и уровне культуры в стране.

Однако педагогическая деятельность не ограничивается рамками формальных учреждений народного образования, то есть рамками широко понимаемой Школы. Эта деятельность свойственна почти всем социально-культурным институтам, которые наряду со своими основными прикладными функциями выполняют еще воспитательную (педагогическую, образовательную, просветительскую) функцию. Эти функции осуществляют: церковь (класс АБ.1); пресса, радио- и тележурналистика (класс АБ.2); духовно-производственные институты всех видов (классы A.I, AB.l, AB.2); библиотеки, библиография, издательства, музеи (класс Б.1); учреждения недокументальной коммуникации (класс Б.2); клубные, садово-парковые и культурозащитные учреждения (класс БВ); наконец, несомненным педагогическим потенциалом располагают неформальные институты нравственности и анонимного народного творчества (класс В). Коммуникационные центры (прежде всего библиотеки и клубы) традиционно называются учреждениями внешкольного образования. Они сыграли важную роль в культурной революции 1920— 30-х годов, осуществленной советской властью, и их педагогическая сущность хорошо изучена отечественными специалистами.

В нашу задачу не входит рассмотрение системы народного образования: это прерогатива педагогики как научной и учебной дисциплины. Но мы не можем при раскрытии феномена СКД оставить в стороне педагогические функции социально-культурных учреждений, если они фактически существуют. Отсюда — педагогическая проблематика в теории СКД, обращенная прежде всего к внешкольному образованию и самообразованию. Поскольку педагогикой накоплен значительный научный багаж, разумно начинать наш педагогический экскурс не с нуля, а с исходных положений педагогической науки.

6.1. Педагогическое вступление

В педагогике понятия «формирование личности» и «развитие человека» являются по сути эквивалентными. Формирование личности понимается как «процесс и результат развития человека», а развитие человека — как «процесс становления и формирования его личности»60. Педагогика считает воспитание главным фактором формирования и развития личности; не случайно она именуется «наукой о воспитании». Воспитание трактуется двояко:

— воспитание в широком смысле, отождествляемое с социализацией и определяемое как процесс передачи старшими поколениями общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к жизни и труду, необходимому для дальнейшего развития общества81;

— воспитание в узком смысле — формирование нужных взглядов, убеждений, личностных качеств (эстетическое, патриотическое, физическое воспитание, воспитание коллективизма, трудолюбия, стойкости и т. д.).

Под образованием (просвещением) понимается процесс и результат овладения учащимися системой научных знаний и важных практических умений и навыков. Это овладение может осуществляться либо посредством обучения — коммуникационного управления, состоящего в целенаправленном воздействии учителя на учащихся (субъект-объектное отношение), либо посредством самообразования (самообучения), где учитель как таковой отсутствует.

Вернемся к табл. 3.1, где представлены субъекты культурной деятельности. Там выделены субъект II — - социализирующаяся личность и субъект VI — индивидуализирующаяся личность, причем для первого характерен исходный (простой) уровень культурной деятельности, а второму доступны сложные виды культурной активности. Педагогика ориентируется на обучение социализирующихся субъектов II, мало углубляясь в проблематику индивидуализации.

В прошлом институт народного образования стремился целиком взять на себя формирование личности учащихся, исключив влияние других социализирующих факторов. Пример реализации такой попытки — Смольный институт, где воспитанницы с 6 до 18 лет совершенно изолировались от внешнего мира, включая семью. Однако в наши дни педагогам стало понятно, что социализацию нельзя ограничить лишь учебным процессом, ее нельзя «выучить» как учебный предмет. Социализация современного человека — весьма сложный процесс, заключающийся в усвоении следующих социальных ролей:

— гражданина, имеющего определенные права и обязанности;

— профессионала, производителя социально-культурных благ;

— потребителя социально-культурных благ;

— члена семьи, имеющего родственные связи;

— члена различных социальных групп, от дружеских компаний до политических партий, конфессий, кружков по интересам;

Стало ясно, что в сложном процессе социализации большое значение играет социальная среда, и прежде всего семья. Педагоги осознали, что наряду с «учебной практикой», предусмотренной школой, учащихся воспитывает внеучебная, протекающая стихийно «жизненная практика». Пространством стихийной социализации является «улица»: детские и подростковые компании, влияние традиций и предрассудков. Школе трудно конкурировать с «улицей»: первая учит на словах идеальной жизни, а вторая приобщает к жизни реальной; первая призывает к будущему, вторая ориентирована на настоящее; первая опирается на дисциплинарное принуждение, вторая — на жизненную необходимость. Таким образом, выявляются два социализирующих фактора: педагогический и социальный.

Социализация не является верхней ступенью культурного развития личности: продукт социализации — человек массовой культуры. Для достижения уровня интеллигенции (культурной элиты) необходимо дальнейшее духовное развитие, сущность которого заключается в преобразовании человека социального в человека индивидуального (индивидуальность) — см. раздел 3.1. Индивидуализация — высший этап духовного и физического развития человека, состоящий в полном раскрытии его индивидуальных природных потенций (уникальная, своеобразная самореализация личности). Идеальная всесторонне развитая, неординарная личность — результат индивидуализации, а ординарная массовая личность — продукт социализации. Социализация делает всех членов общества похожими друг на друга, унифицирует их; индивидуализация делает их отличными друг от друга,

подчеркивает их единичность и неповторимость. Императив социализации — «будь таким, как надо»; императив индивидуализации — «будь самим собой». Социализация всегда связана с деформацией, шлифовкой индивида; индивидуализация предполагает свободное развитие.

Имеются два индивидуализирующих фактора: природный — наследственно приобретенные задатки и способности; личностный — самоформирование характера и духовности. Обратим особое внимание на второй фактор. Индивидуализирующаяся личность — не пассивный объект внешних воздействий, а активный субъект, наделенный разумом, эмоциями, волей. Только благодаря личному духовному труду можно овладеть элитарными видами культурной деятельности: освоить культурное наследие, приобщиться к духовному творчеству, осознать свою «самость». Для этого требуется не педагогическое руководство, а свободный доступ к фондам культурного наследия и непринужденное общение с представителями культурной элиты.

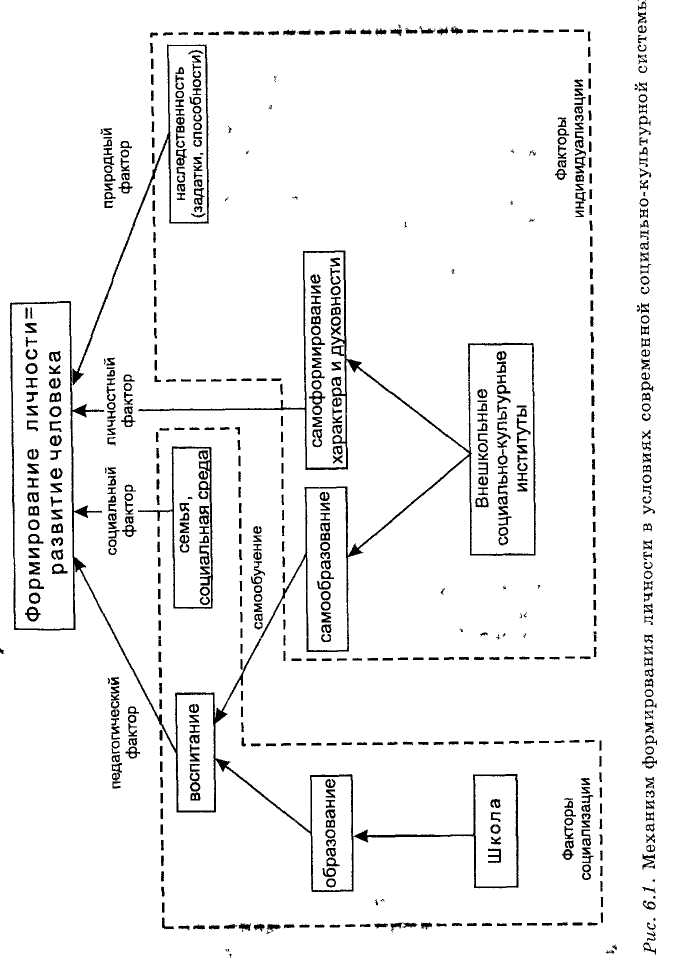

Обобщая сказанное, можно представить механизм формирования личности в условиях современной социально-культурной системы так, как показано на рис. 6.1. В этот механизм входят одновременно как факторы социализации (педагогический и социальный), так и факторы индивидуализации (личностный и природный). Это обстоятельство является источником педагогических противоречий. Остановимся на этих противоречиях более подробно, поскольку их разрешение требует усилий не только института народного образования, но и других институтов социально-культурной системы.

6.2. Педагогическая антиномия: социализация или индивидуализация?

Антиномия — два противоречивых утверждения об одном и том же предмете, представляющихся истинными в равной мере. Педагогическую антиномию хорошо выразил Н. И. Пирогов (1810— 1881) в своей статье «Вопросы жизни»:

— К чему вы готовите вашего сына? — кто-то спросил у меня.

— Быть человеком, — отвечал я.

— Разве вы не знаете, — сказал спросивший, — что людей собственно нет на свете; это одно отвлечение, вовсе не нужное для нашего общества. Нам необходимы негоцианты, солдаты, механики, моряки, врачи, юристы, а не люди.

Правда это или нет? — задается вопросом знаменитый хирург. Действительно, кого следует предпочесть: хорошего специалиста или хорошего человека? В этом вопросе заключается суть противоречия между социализацией и индивидуализацией. Социализация, включающая профессионализацию как составную часть, ориентирована на подготовку нужных обществу функционеров, а индивидуализация ставит целью гармоничное развитие личности, чтобы обеспечить максимально полную ее самореализацию. Хотелось бы, конечно, чтобы из школьных стен выходил в одном лице и хороший человек, и хороший специалист. Но полнота хорошего специалиста, как говорил К. Прутков, одностороння, а всесторонне развитый дилетант не внушает доверия. Время школьного обучения ограничено, поэтому школа вынуждена делать выбор. Может быть, наилучшей является формула «немного обо всем и все о немногом»? Не будем гадать, а обратимся к многовековому педагогическому опыту.

История педагогики свидетельствует, что противоречие «социализация — индивидуализация» было актуально для античной школы, когда, по словам профессора античности и медиевистики Санкт-Петербургского государственного университета И. М. Гревса (1860-1941) сложились два педагогических идеала — греческий и римский62. Греческий идеал Гревс назвал «педагогикою гармонии и идеализма», а римский — «педагогикою практической жизни». Ясно, что греки отдавали приоритет индивидуализации, а римляне предпочитали социализацию.

Целью образования, согласно древнегреческому идеалу, было познание тайны бытия, целью воспитания — формирование совершенного человека. Центральной темой диалогов Платона был идеальный человек — физически развитый, с сильным, волевым характером. В гармонии тела и души видел цель воспитания Аристотель. В афинской школе классического периода (V-IV вв. до н. э.) юношей обучали музыке, счету, грамоте, знакомили с изречениями мудрецов, рассказами о подвигах героев, а в гимнастических залах их закаляли физически. Свободный грек в демократических Афинах чувствовал себя гражданином, был воином и ремесленником, участником политической и общественной жизни. У него были широкие возможности для самореализации. Правда, следует заметить, что в других греческих полисах, и прежде всего в Спарте, применялась другая педагогика.

В Риме цель образования и воспитания виделась в приобретении знаний и навыков, пригодных для применения в реальной действительности: «Учимся для жизни», — говорил Сенека. Римская школа должна была готовить слуг государства; восхвалялся образец хорошего дельца, устроителя благополучия дома, рачительного хозяина и техника-специалиста. При этом выдвигалось требование, чтобы все выковывались на один манер, по обычаю предков.

Военные столкновения между Афинами и Спартой, а впоследствии завоевание Римом ослабевшей Эллады показали предпочтительность подготовки воинов по римскому прагматически ориентированному образцу. Ирония истории заключается в том, что суровые римляне постепенно поддались обаянию гуманистической греческой культуры, и в римских общеобразовательных школах поздней античности стали руководствоваться идеалами истины, добра, красоты. Не случайно писал Гораций:

Греция, пленницей став, победителей грубых пленила, В Лациум сельский искусства внесла.

В темные годы средневековья (VI-IX вв.) о педагогических идеалах позабыли, потому что никакой педагогики не было. Возникшие в IX веке европейские университеты занимались профессионализацией студентов, обучая отдельно богословов, медиков, юристов, никак не заботясь об их всестороннем развитии.

В эпоху Возрождения был возрожден и идеал гармоничного развития человека (Ф. Рабле, Я. Каменский, затем Д. Локк и И. Песталоцци). Однако практически в учебных заведениях прекрасный древнегреческий идеал оставался не востребованным никем, за исключением горстки педагогов-новаторов. Школы находились под эгидой государства и церкви, которые выступали в качестве заказчика, заинтересованного в получении не гармоничных людей, а кадров профессионалов и богобоязненных прихожан. Показательна в этом отношении история русской школы.

Энергичная деятельность Петра I в области просвещения была полностью выдержана в духе раннего римского идеала. Главная задача учебных заведений — от школы математических и навигационных наук, открытой в 1701 году, до «цифирных школ» и Академии наук с гимназией и университетом, учрежденной в 1725 году, — состояла в подготовке грамотных и ученых слуг царя и отечества, а никак не гармоничных личностей.

В XVIII веке единственной попыткой реализовать греческий идеал было намерение просвещенной императрицы Екатерины II воспитать «новую породу людей» из числа своих подданных. Памятником ее благих порывов остался Институт благородных девиц (Смольный институт), организованный И. И. Бецким (1704-1795) в духе Руссо. В XIX веке о древних греках вспоминали либо земские деятели, ратовавшие за всеобщее обучение, либо общественные просветители,

либо владельцы частных гимназий. П. Н. Милюков справедливо заметил: «Школа с самого начала своего существования стала у нас вдвойне правительственной: по своему происхождению и по своему назначению. Школа готовила или для школы же, или для службы»63. Нет нужды говорить об идеалах советской школы, они сводились к послушному следованию «курсу партии».

Итак, опыт зарубежной и отечественной школ свидетельствует о том, что противоречие между социализацией и индивидуализацией теоретически (точнее, демагогически) разрешалось в пользу индивидуализации, а практически, в условиях реальных учебных заведений — в пользу социализации. Другими словами, прогрессивные педагоги всегда мечтали о воспитании хороших людей, а государственная, да и негосударственная, школа неизменно ориентировалась на подготовку хороших специалистов. Это положение, очевидно, не случайно. В чем его порочность и почему оно не меняется к лучшему? Другими словами, в чем конкретно заключается противоречие (несовместимость) индивидуализации и социализации?

Об этом противоречии откровенно и четко высказался в своей лекции «Педагогика и социология», прочитанной в 1902 году в Сорбонне, великий французский социолог Э. Дюркгейм: «Воспитание не имеет единственной или главной целью индивида и его интересы, оно есть прежде всего средство, с помощью которого общество постоянно воспроизводит условия своего собственного существования... Оно (воспитание — А. С.) состоит в целенаправленной социализации молодого поколения»64. Стало быть, противоречие между социализацией и индивидуализацией обусловлено тем, что общество пренебрегает «интересами индивида», относясь к нему как к «средству», а не как к «самоцели».

Противоположность социализации и индивидуализации приводит, как замечает далее Э. Дюркгейм, к раздвоению личности. «В каждом из нас, — пишет он, — можно сказать, живут два существа, которые, хотя их можно разделить только путем абстракции, тем не менее различны. Одно из них состоит из всех психических состояний, которые относятся только к нам самим и к событиям нашей личной жизни. Это то, что можно назвать индивидуальным существом. Другое представляет собой систему идей, чувств, привычек, которые выражают в нас не нашу личность, а группу или различные группы, часть которых мы составляем; таковы религиозные верования, нравственные устои и обычаи, национальные или профессиональные традиции, разного рода коллективные мнения. Их совокупность образует социальное существо» (с. 254).

Продолжая мысль Э. Дюркгейма о противоречивом раздвоении социализированной личности, можно нарисовать четырехуровневую структуру психологического мира индивида, учитывая для этой цели данные дифференциальной психологии (учения об индивидуальных различиях) и характерологии (науки о характерах). Психологические различия распределяются по следующим четырем классам.

1. Бессознательное — природные (врожденные) свойства индивида: темперамент, возбудимость эмоциональной сферы, интенсивность переживаний, сенсорные качества (обилие и острота ощущений и восприятий, устойчивость внимания, любознательность, тяга к новизне), память, способность узнавания, экстравертивность — интровертивность.

2. Характер — совокупность отличительных психических особенностей (черт), приобретенных личностью в процессе ее формирования. Главными характерологическими чертами являются:

интеллектуальность (рациональность — иррациональность): развитие логического мышления, интуиции, ассоциативного мышления, фантазии, воображения; владение речью;

этические отношения: к самому себе (эгоизм, альтруизм, совесть, чувство долга, самолюбие, честолюбие); к другим людям (доброжелательность, коллективизм, симпатии, антипатии, недоверчивость, подозрительность, откровенность);

эстетические отношения: художественный вкус, чувство гармонии, переживание прекрасного;

воля: умение и готовность сознательно управлять своим поведением (целеустремленность, решительность, выдержка, мужество, способность к волевым воздействиям на окружающих и качества, противоположные перечисленным).

3. Образованность (культурность) — знания, умения, навыки, вера (убеждения), идеалы, почерпнутые в результате социализации (репродуктивная деятельность) и выработанные самостоятельно (продуктивная творческая деятельность индивидуализирующейся личности). Образованность влияет на черты характера, облекая их в культурные формы, и сама зависит от природных данных (память, восприятие) и характера человека.

4. Духовность — степень развитости и гармоничности духовных потребностей, представление о смысле жизни, ответы на «вечные вопросы», выработанные личностью самостоятельно в результате самопознания и умозрительного созерцания, кредо личности (см. раздел 3.4).

Духовно-психическая структура личности как социально-культурной единицы приобретает вид пирамиды (см. рис. 6.2).

Школа, нацеленная на воспитание личности путем образования, влияет главным образом и непосредственно на образованность, а опосредованно — на характер, «окультуривая» так или иначе интеллектуальность, этические, эстетические, волевые способности и задатки. Она очень мало воздействует на духовность, лично формируемую индивидом. «Раздвоение личности», о котором говорил Э. Дюркгейм, образуется тогда, когда между духовностью («индивидуальным существом») и образованностью («социальным существом») возникают противоречия.

Важно обратить внимание на то, что эти противоречия, и соответственно — коллизии личного и социального, возникают не всегда, а только у личностей, достигших высокого духовного уровня, то есть у культурной элиты. Для массового социального человека, не обладающего развитым критическим мышлением, противоречия социализации и индивидуализации чужды в силу недостаточного развития культурной индивидуальности. Отсюда следует, что практическая невостребованность греческого идеала народного образования объясняется не только прагматически-консервативной политикой государств а и церкви, но и апатичностью массы населения, для которой образ всесторонне развитой личности никогда не был столь привлекательным, как для прогрессивных педагогов-гуманистов.

6.3. Педагогическое сотрудничество социально-культурных институтов.

Педагогическая практика и анализ существа противоречия между социализацией и индивидуализацией приводят к выводу, что институт народного образования, несмотря на свой мощный потенциал, не в состоянии разрешить педагогическую антиномию. Учебный процесс в школьных стенах способен, да и то лишь частично, выполнить задачу социализации подрастающего поколения, понимаемую как воспитание посредством обучения (см. раздел 6.1), но, вопреки декларации об «индивидуальном подходе к учащимся», не может обеспечить индивидуализацию65. Если, как сказал А. Н. Леонтьев, личностью не рождаются, а становятся в социальной среде, то становление интеллигента происходит не благодаря среде, а благодаря собственным духовным усилиям, часто вопреки среде. Подлинный русский интеллигент Н. А. Заболоцкий завещал нам этот путь:

Не позволяй душе лениться,

Чтоб воду в ступе не толочь,

Душа обязана трудиться

И день и ночь, и день и ночь.

Индивидуализация, достигаемая путем своеобразного душевного подвига, — дело сугубо добровольное, но требующее для своего свершения определенных условий, можно сказать, социально-культурного обслуживания. Это обслуживание могут предоставить коммуникационные СКИ, библиотеки и клубные учреждения, становясь таким образом участниками педагогического процесса индивидуализации (самостановления) культурной элиты. Одновременно эти же институты участвуют и в педагогическом процессе внешкольной социализации, рассчитанном на формирование людей массовой культуры. Их преимущество перед формальными школьными учреждениями состоит в том, что общение в них носит игровой характер, чуждый «обязаловке» и программированию.

Проницательным мыслителям давно уже стала ясна бесперспективность обучения в школе всему, что может потребоваться в дальнейшем. К примеру, В. Ф. Одоевский (1803-1869) писал: «Не передавайте человеку знания, но старайтесь, чтобы он получил способность сам доходить до него... Человек, умеющий учиться, выучится всему в короткое время, что бы ни понадобилось ему в продолжение жизни»66. Таким образом, В. Ф. Одоевский видел смысл школьной социализации в том, чтобы научить методам внешкольной индивидуализации.

Показательно, что современные педагогические проекты, выдвигаемые прогрессивными педагогами разных стран (США, Швеции, Франции, Германии), настойчиво призывают к интеграции школы с другими социально-культурными институтами, к обеспечению доступа молодежи к массовым и специальным коммуникационным системам, прежде всего библиотекам и клубным учреждениям. Рассмотрим более подробно педагогическую деятельность этих СКИ.

В разделе 4.3 были установлены две сущностные функции профессиональной СКД: функция индивидуализации и функция социализации, которые в совокупности образуют коммуникационную функцию. Эти сущностные функции создают основу для реализации прикладной внешкольной образовательной функции. Каким образом реализуется эта, по сути дела, педагогическая функция?

Библиотеки и клубные учреждения, как и многие другие социально-культурные институты, решают следующие задачи:

— обеспечение непрофессиональной самореализации творческих индивидов (субъекты VI — табл. 3.1);

— внешкольная социализация и индивидуализация молодежи и других членов общества (субъект II);

— организация культурного досуга (отдыха) населения (субъект I).

Обратим внимание: самореализация непрофессиональная, а социализация и индивидуализация внешкольная. Библиотеки выступают в качестве службы индивидуализации тогда, когда читатели используют их ресурсы для решения творческих задач или для самообразования; клубные учреждения выступают в том же качестве, если они способствуют развитию индивидуальных задатков и самореализации личности (художественная самодеятельность, техническое творчество, народные ремесла и пр.). Библиотека становится службой социализации, когда направляет чтение своих читателей в педагогических целях (рекомендация литературы); клубные учреждения участвуют в социализации посредством просветительской деятельности (лекции, конкурсы, выставки), но самое главное — благодаря живому общению своих посетителей, формированию групп и коллективов по интересам. Поскольку библиотеки и клубные учреждения обслуживают педагогические процессы индивидуализации и социализации личности, они обретают статус внешкольных педагогических учреждений. Особенно отчетливо этот статус заметен в общедоступных публичных библиотеках.

6.3.1. Особенности педагогического процесса в публичных библиотеках.

1). В отличие от школьных учреждений, библиотеки (как и клубы) строят свою работу не на основе долженствования (ученик обязан учиться!), а на принципе добровольности (хочу, а не обязан).

2). Школа всегда имеет учебные программы для каждого класса учащихся. Библиотеки же не могут заранее разработать самообразовательные программы для каждого читателя, хотя иногда могут предложить список рекомендуемой литературы. Но зато хороший библиотекарь практикует дифференцированное (индивидуальное, избирательное, селективное) обслуживание, учитывая конкретный круг запросов и интересов читателя. Создаются специальные абонементы и читальные залы для разных групп читателей: юношества, детей, техников, гуманитарной интеллигенции, залы ИЗО, картографии, эстампов. Благодаря этому раскрывается простор для индивидуализации развития читателя.

3). Библиотека располагает новейшими источниками политической, научной, публицистической, художественной информации, в отличие от формальной школы, одним из дефектов которой является постоянное отставание от жизни, неустранимая инерционность.

4). Библиотекарь — не учитель, руководящий сознанием учеников; его роль — роль советчика, организатора чтения, авторитет которого обусловлен профессиональной ориентацией в мире книг. В отличие от учителя, библиотекарь публичной библиотеки имеет дело с разными возрастными, образовательными, национальными группами, то есть с массовой, а не специальной аудиторией.

5). Педагогическая сторона библиотечного дела проявляется особенно отчетливо тогда, когда библиотечный работник ставит задачу повысить библиотечно-библиографическую культуру читателя, научить его самого находить нужную литературу, самостоятельно ориентироваться в библиотечных фондах и справочно-библиографических аппаратах.

6). Средства библиотечной педагогики существенно отличаются от средств школьной дидактики. Здесь нет уроков, заданий, контрольных опросов, оценок, экзаменов. Библиотекарь в организации чтения опирается на соответствующий подбор (комплектование) литературы, расстановку ее при открытом доступе к фондам, выставки литературы, наглядные средства пропаганды и рекламы литературы, организацию каталогов и библиографических картотек.

7). Для развития научного и культурного кругозора личности очень большое значение имеет общение с универсальным фондом литературы, где представлены все отрасли знания (универсум знаний). Общения с универсумом общественного знания, то есть ретроспективной документированной частью социальной памяти, не обеспечивает ни один другой социально-культурный институт.

8). Библиотека предоставляет наилучшие возможности для самоформирования духовности личности, ее познавательных, этических, эстетических качеств, поскольку читатель при желании всегда может отказаться от посредничества библиотечного работника и непосредственно взаимодействовать (вести диалог) с универсумом человеческих знаний.

6.3.2. Педагогическая деятельность клубных учреждений. Эти учреждения не располагают литературными фондами, поэтому их педагогическая деятельность организуется иначе. История зарождения и развития общедоступных (не элитарных) клубных учреждений свидетельствует о том, что они возникли во второй половине XIX века как общественные просветительские учреждения. Известны следующие формы таких учреждений:

— комитеты грамотности;

— общества содействия народному образованию;

— общества поощрения образования;

— общества распространения технических знаний;

— общества разумных развлечений;

— попечительства народной трезвости.

Все эти общества существовали на средства благотворителей, добровольные пожертвования, бесплатное участие в их деятельности ведущих ученых и педагогов.

В 1890-х годах в России получили распространение народные дома. Открывались они крупными предпринимателями, земствами, профсоюзными и кооперативными организациями. К 1914 году в России было более 200 народных домов, рассредоточенных по всей стране. Основные формы их работы — организация концертов, спектаклей, танцевальных вечеров и других культурных развлечений. При народных домах были общедоступные библиотеки.

Параллельно с народными домами развивались народные театры. Их развитие происходило в двух формах:

— профессиональные театры для народа с низкой входной платой и доступным репертуаром; — самодеятельные театры.

В начале XX века насчитывалось около 170 народных театров; их развитию очень помогали К. Станиславский, Л. Собинов, Л. Толстой.

Популярны также были народные гуляния. В 1885 году в Петербурге фабрикантами был создан кружок, который ставил целью организацию народных гуляний. С 1891 года этот кружок стал называться Невским обществом устройства народных развлечений. Это общество располагало садом, помещением для игр и танцев, эстрадой. Гуляния привлекали до 2,5 тысячи человек.

Можно сделать вывод, что общественные клубные учреждения получили широкое распространение в дореволюционной России, причем внешколыю-образовательные функции изначально были для них главными, и ориентировались они на работу со взрослыми посетителями.

Большевистские лидеры (В. И. Ленин, А. В. Луначарский) отлично понимали значение клубных учреждений для упрочения советской власти. В январе 1918 года при Наркомпросе был создан внешкольный отдел во главе с Н. К. Крупской. В конце 1920 года он был преобразован в Главный политико-просветительный комитет республики, просуществовавший до 1930 года. С 1945 года все виды политико-просветительной работы стали называться культурно-просветительной работой (КПР) и перешли в ведение Министерства культуры, Министерства просвещения и ВЦСПС. Термины «культурно-массоваяработа», «культурно-воспитательная работа» употреблялись как синонимы КПР. Что такое КПР?

«Культурно-просветительная работа есть педагогически организованная свободная деятельность населения с целью воспитания все- т сторонне гармонически развитой личности»67. Ясно, что такое понимание позволяет квалифицировать клубные учреждения как «педагогическое явление досуговой жизни» (В. Е. Триодин). Надо сказать, что «воспитание гармонически развитой личности», заимствованное из древнегреческой педагогики, было программной целью КПСС, наряду с построением «материально-технической базы коммунизма». Это программное положение использовалось в качестве конечного ориентира всеми советскими педагогическими институтами, занятыми коммунистическим воспитанием народа. Лукавство (точнее — лицемерие) этого лозунга заключалось в том, что все советские учреждения народного образования ориентировались на социализацию. учащихся в соответствии с моделью, директивно заданной партией и правительством, а воспитание всесторонне развитой личности требует свободной самореализации и самовыражения, которые не допускались. Коммунистическое воспитание провозглашалось главной функцией советских клубных учреждений (как и библиотек). Эта главная прикладная функция конкретизировалась в виде следующих функций, не считая «функции отдыха».

1). Просветительская функция, обусловленная тем, что клуб стал элементом системы непрерывного образования, где упор делается на самообразование; просвещению служат лекции, вечера вопросов и ответов.

2). Коммуникативная функция: клуб — центр общения, встреч с интересными людьми, диспутов, дискуссий (клубные посиделки, клубные гостиные и т.п.).

3). Преобразовательная (культурно-творческая) функция: клуб — место, где создаются культурные ценности, чему служат любительские клубные объединения, кружки технического творчества, коллективы художественной самодеятельности.

4). Ценностно-ориентационная: объединение любителей кино, театра, музыки, где главной задачей является «отличие подлинных ценностей от мнимых», в том числе борьба с буржуазной «массовой культурой».

Показательно, что в этом перечне функций клуба, предложенном В. Е. Триодиным68, отсутствует «идейно-воспитательная» или «идеологическая» функция. По сути дела, перечисленные В. Е. Триодиным прикладные функции относятся к клубным учреждениям вообще, независимо от господствующей идеологии. Они конкретизируют внешкольно-образовательную функцию, свойственную современным СКИ.

Особенность педагогического процесса в клубе заключается в том, что воспитателем в клубе является не штатный клубный работник, а подобранный им актив, демократически избираемое правление клуба. Тон в клубе должны задавать авторитетные лидеры, способные выдвигать конструктивные программы.

Благодаря демократической свободе клубной деятельности (достигаемой, кстати сказать, далеко не всегда) клубами успешно реализуется индивидуализация личности, чему служат преобразовательная и ценностно-ориентационная функции, а также социализация личности, благодаря просветительской и коммуникативной функциям.

Между современной профессиональной культурно-досуговой деятельностью и советской КПР существует историческая преемственность, так же как была преемственность между дореволюционным внешкольным образованием и послереволюционным политпросветом. Эта преемственность определяется местом культурно-досуговых институтов в структуре индустриального общества. Увеличивающийся досуг населения и особенно молодежи вообще должен получить культурное наполнение во избежание нежелательных коллизий. Поэтому потребность в культурно-досуговых учреждениях (прежде всего клубах и библиотеках) всегда будет актуальна. Сохраняет актуальность богатый практический опыт (формы, методы, организация клубной работы), накопленный в советское время.

Но имеются и отличия. Современная российская культурно-досуговая деятельность и СКД в целом ориентируются на мировые стандарты, советская же КПР выполняла партийный заказ. Задача КПР заключалась в строительстве коммунистической культуры, в то время как наша СКД ничего не строит. Наконец, КПР имела гарантированное финансирование, а нынешняя СКД предоставлена сама себе. Таким образом, СКД и КПР различаются целевой направленностью, основополагающими принципами и экономической базой.

6.4. Институт непрерывного образования

Институт непрерывного образования представляет для нас особый интерес, поскольку это СКИ, в котором отчетливо выделен уровень самообучения, удовлетворяющий потребности личности в индивидуализации. В отличие от школ и библиотек, институт непрерывного образования появился в социально-культурной системе сравнительно недавно: не более полувека назад. Что вызвало его к жизни?

Науковеды попытались проследить темпы прироста научного знания, взяв за точку отсчета начало нашей эры. Первое удвоение объема научных знаний произошло к началу XVIII в.69, то есть к началу становления промышленной культуры в Западной Европе. Благодаря медленному темпу роста знаний, если профессионал овладевал соответствующим фрагментом культурного наследия во время обучения, то этой подготовки ему хватало на всю жизнь, и никакого повышения квалификации не требовалось. Следующий период удвоения длился 200 лет (до начала XX века); он также был значительно больше длительности человеческой жизни, и проблема доучивания и переучивания практически не возникала.

Третий период удвоения знаний оценивается в 50 лет (с начала XX века до 1950 года), то есть он соизмерим с длительностью творческой жизни человека. Здесь уже нельзя было обойтись без последипломного обучения. Именно тогда возникли учреждения повышения квалификации врачей, учителей, инженеров. Но обучение носило эпизодический, в лучшем случае периодический характер, что до поры до времени себя оправдывало.

Четвертый период удвоения общественных знаний оказался еще короче — в пределах 10 лет (разумеется, в разных науках по-разному: в вычислительной технике и микроэлектронике — 2-3 года; в географии — 15—20 лет). Специалист попал в положение Кролика из сказки Л. Кэрролла, которому «чтобы удержаться на одном и том же месте, приходится бежать изо всех сил. А если хочешь попасть куда-нибудь в другое место, надо бежать еще вдвое быстрее»70. Началась безостановочная гонка за знаниями, которую подхлестывают появление новых областей знания, модернизация старых, появление межотраслевых связей.

Один из главных упреков современной школе заключается в отставании содержания школьного образования от прогресса человеческого знания. Это отставание в условиях современной культуры неизбежно и неустранимо. Поэтому педагоги пришли к следующему выводу: «Основная роль школьного образования должна заключаться в привитии навыка самостоятельной работы, чтобы впоследствии ученики могли сами обогащать свой запас знаний и опыта. Даже самые крупные и известные университеты не вправе считать, что они выпускают действительно «образованных» людей — в том смысле, что образование этих людей полностью завершено. Они должны выпускать людей «восприимчивых к образованию», которые хорошо подготовлены к тому, чтобы учиться в течение всей своей жизни»71. Этот вывод, кстати сказать, сформулировал В. Ф. Одоевский в середине XIX века (см. раздел 6.3).

Отличительная особенность нашей культуры заключается в профессиональной мобильности, которая выражается в изменении профессии (специальности, специализации), квалификации, должности, места работы и т.д. в течение производственной деятельности человека. Социологи науки свидетельствуют, что только 25% научных работников стабильно трудятся в рамках своей специальности, половина эпизодически выходит за эти рамки (так называемая «маятниковая» мобильность), остальные 25% фактически совмещают деятельность по различным специальностям»72. Оказалось, что «только у 1/3 ученых тема нынешней научной работы полностью соответствует вузовской специализации; причем у многих специалистов дистанция между базовым образованием и тематикой ведущихся исследований является значительной»73. Таким образом, подавляющая часть специалистов в течение жизни обращается к багажу новых для них областей знания, претерпевает переквалификацию, то есть выступает в роли учащихся, а затем — молодых специалистов. При этом нельзя забывать о реквалификации, то есть о потребности постоянного обновления знаний. Настоящее бедствие существенной реквалификации постигло советских обществоведов в связи с крушением марксистско-ленинской идеологии. Таким образом, поневоле приходится учиться, учиться и учиться всю сознательную жизнь. Чем общество может облегчить бремя постоянного самообразования?

Ясно, что самого по себе привития навыков самообразования, развития личных познавательных интересов недостаточно. Необходимо создать сеть учреждений внешкольного и послешкольного образования, то есть сформировать институт непрерывного образования, который является вторичным по отношению к первичному институту школьного обучения.

Под непрерывным образованием обычно понимают продолжающуюся всю жизнь систематическую, добровольную и социально регулируемую деятельность каждого человека по приобретению и обновлению как общих, так и профессионально-специ-

визированных знаний, умений и навыков. Непрерывность образования предполагает преемственность и взаимное дополнение формально регламентированного обучения и неформального инициативного самообразования (самообучения), единство противоположных начал — общественных требований к социализации и профессионализации и индивидуальных интересов, склонностей и способностей людей.

Если обратиться к рис. 6.1, то видно, что институт непрерывного образования должен охватывать школу и внешкольные учреждения культуры, базироваться как на обучении, так и на самообучении. И в том, и в другом случае учащимся осуществляется учебное познание, то есть освоение некоторой части общественного знания. * Отличие «учебного» познания от «неучебного» заключается в том, что объектом познания является не реальная действительность (природа, Бог, общество, человек), а знания об этой действительности, уже добытые людьми. При обучении педагогом учащимся преподносится учебный материал, заранее отобранный, систематизированный и обработанный для наилучшего восприятия (учебная и популярная литература, кино, лекция), причем предусматривается соответствующая система контроля и аттестации обучаемых; самообучение же предполагает самостоятельный отбор и осмысление учащимися соответствующих фрагментов общественного знания, часто без помощи каких-либо специально подготовленных «учебных материалов».

Конечно, граница между обучением и самообучением не может быть жесткой. Любое обучение включает элементы самообучения, ибо предполагает самостоятельное осмысление учащимся учебного материала (например, домашние школьные задания), а самообучение редко обходится без рекомендаций со стороны сведущих людей (консультантов, библиографов, коллег). Обучение и самообучение дополняют друг друга как две формы учебного познания. При этом следует учитывать, что формальное обучение включено в игру (учащиеся мысленно переносятся в ту или иную проблемную ситуацию, анализируют ее, пытаются найти решение и т. д.), а самообразование включено в практическую деятельность (как правило, производственную), которая ставит свои отнюдь не вымышленные проблемы. Поэтому самообразование выше обучения, оно, по словам Е. Д. Клементьева, «конечная истина образования».

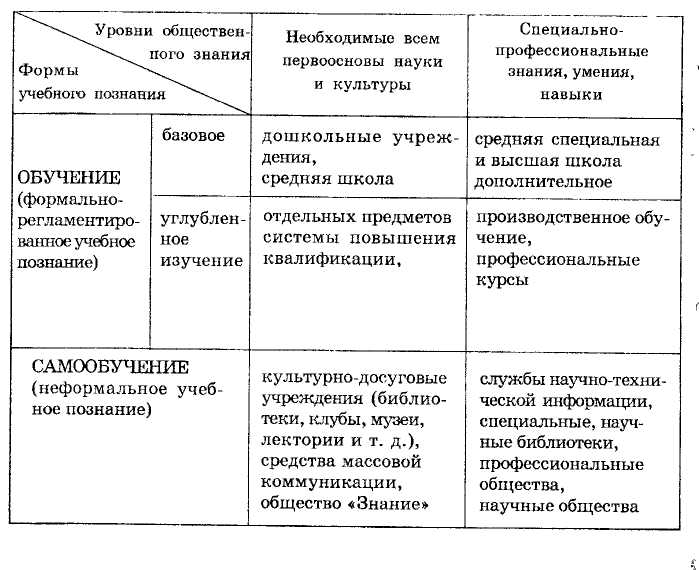

На рис. 6.3 представлена структура института непрерывного образования, включающая те учреждения образования, культуры и науки, которые обеспечивают обучение и самообучение в наши дни.

Их можно классифицировать, во-первых, по уровню передаваемого учащимся знания: необходимые всем первоосновы и специально-профессиональные; во-вторых, по формам обеспечиваемого учебного познания: обучение и самообучение. Если обратиться к рис. 4.1, то видно, что система непрерывного образования охватывает социальные институты А и Б.

Следует обратить внимание на службы научно-технической информации, обеспечивающие научно-исследовательскую и материально-производственную деятельность. Это информационная база современной науки и техники, располагающая автоматизированными системами обработки, хранения, поиска и распространения научно-технических знаний. Благодаря службам НТИ формируется электронная коммуникация, центром которой должен стать искусственный интеллект, средоточие активной части общественного знания.

Надо обратить внимание на то, что, в отличие от культурно-досуговых учреждений, службы НТИ никогда не ставили перед собой образовательных целей. Тем самым они устранялись от участия в смягчении последствий «профессиональной мобильности» (см. выше), а также от помощи в адаптации молодых специалистов. Во главу угла руководители отечественной системы НТИ всегда ставили производственные заботы, то есть фактические «узкие места» исследования и производства, а не общие познавательные интересы. Органы НТИ, по их мнению, должны информировать специалиста «не столько для того, чтобы он знал, сколько для того, чтобы он использовал {курсив автора)»™. Нелепость подобной ориентации очевидна, так как нельзя использовать научно-техническую информацию, не познав (т.е. не поняв, не осмыслив, не освоив) ее по существу. Знающий и образованный специалист будет эффективнее использовать полученную информацию для творческого решения производственных проблем, чем работник, «лишенный общих познавательных интересов». Ориентация информационного обеспечения на «сегодняшние узкие места» оборачивается неподготовленностью специалистов к преодолению «завтрашних узких мест».

Практически службы НТИ доводят общественное знание до сведения своих абонентов в двух режимах: 1) текущее информирование посредством реферативных журналов, библиографических бюллетеней, экспресс-информации, периодических обзоров и других информационных изданий или посредством избирательного (индивидуализированного) распределения текущей информации; 2) справочное обслуживание (режим «запрос — ответ», ретроспективный поиск), где предусматривается выдача не только текущей, но и ранее поступившей информации. Именно текущее информирование представляет собой не что иное, как средство обновления и поддержания квалификации специалистов на современном уровне, оно всеми своими формами работает на образовательную функцию служб НТИ. Конечно, и справочное обслуживание, обращение к базам и банкам данных информационных служб расширяет и обогащает кругозор специалистов, служит незаменимым инструментом их самообразования.

Сказанное позволяет сделать следующие выводы.

1). В российских условиях институт непрерывного образования не оформился, но есть главные предпосылки его формирования, к которым относятся:

— культурно-досуговые учреждения;

— средства массовой коммуникации;

— службы научно-технической информации.

2). Культурно-досуговые учреждения и средства массовой коммуникации активно выполняют внешкольно-образовательную функцию; для служб НТИ развитие образовательных функций связано с формированием электронной коммуникации.

3). Система непрерывного образования непосредственно влияет на образованность и интеллектуальность личности и опосредованно — на духовность. Поскольку степень образованности (культурности) и интеллектуальности — показатель индивидуализации личности, то непрерывное образование выполняет индивидуализирующие, а не только социализирующие функции.

6.5. Акмеология — психолого-педагогическая основа непрерывного образования.

Непрерывное образование — неизбежный удел современного взрослого человека, создающий повышенную нагрузку на память, мышление, чувства. Готов ли хомо сапиенс психофизиологически и интеллектуально к педагогическим перегрузкам не в пластичном детском возрасте, а в период умственной и физической зрелости? Какие педагогические методы и средства наиболее пригодны для самообразования? Эти вопросы ставит и пытается разрешить акмеология — новая наука, сформировавшаяся на стыке психологии и педагогики.

Акме — древнегреческое слово, означающее: высшая точка, острие, расцвет, зрелость, лучшая пора. Как известно, это слово было использовано Н. С. Гумилевым для названия одного из поэтических течений Серебряного века — акмеизма. Акмеология — плод не поэтического воображения, а экспериментальных исследований, развернутых по инициативе Б. Г. Ананьева на психологическом факультете Ленинградского государственного университета в 1970-80-х годах. Начатое в ЛГУ научное движение приобрело широкие масштабы и в 1993 году оргапизационно оформилось в виде Академии акмеологических наук.

Президент академии Н. В. Кузьмина характеризует акмеологию как новую междисциплинарную область знаний в системе наук о человеке. Предметом акмеологии являются: «саморазвитие зрелого человека; самореализация его творческого потенциала в процессе созидательной деятельности на пути к высшим достижениям (вершинам); факторы, объективные и субъективные, содействующие и препятствующие достижению вершин; закономерности обучения вершинам жизни и профессионализма в деятельности; самообразование, самоорганизация и самоконтроль; закономерности самосовершенствования, самокоррекции и самореорганизации деятельности под влиянием новых требований, идущих как извне, от профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и особенно изнутри, от собственных интересов, потребностей и установок, осознания своих способностей и возможностей, достоинств и недостатков собственной деятельности»76. Нетрудно видеть, что предмет акмеологии имеет прямое отношение к проблемам индивидуализации, решаемым интеллигентами в процессе индивидуально-культурной деятельности. В ряду психолого-физиологических дисциплин акмеологии отводится место между педиатрией и педагогикой, занимающимися детством и юношеством, и геронтологией (наукой о старости).

Возрастная периодизация жизни человека разными специалистами рисуется по-разному, особенно велики расхождения в определении границ юности и зрелости. У одних авторов юность начинается с 11—12 лет, у других — с 16-17 лет; заканчивается юность в одном случае в 17 лет, а в другом — в 25. Зрелость (взрослость) подразделяется на раннюю (17-25 лет), среднюю (25-40 лет), позднюю (40-55 лет), предпенсионную (55—65 лет). Академией педагогических наук СССР в 1965 году была принята следующая периодизация, охватывающая весь цикл человеческой жизни: новорожденный (1—10 дней); грудной возраст (10 дней-1 год); раннее детство (1—3 года); первое детство (4—7 лет); второе детство (8-12 лет); подростковый возраст (13-16 лет); юношеский возраст (17-21 год); зрелый возраст, первый период: 22-35 лет — мужчины, 21—35 лет — женщины; второй период зрелости: 36-60 лет — мужчины, 36-55 лет — женщины; пожилой возраст (61-74 года — мужчины, 56-74 года — женщины); старческий возраст (75-90 лет — мужчины и женщины); долгожители (90 лет и старше)76.

Возраст индивидуального человека имеет два измерения: хронологическое, измеряемое числом прожитых лет, и социально-культурное, определяемое жизненным опытом и духовным богатством личности. Именно второе измерение показывает степень культурной индивидуализации человека. Оказалось, что на разных хронологических отрезках человеческой жизни социально-культурное развитие происходит разными темпами (гетерохронно). Общая тенденция здесь такова, что по мере взросления все большее значение в жизнедеятельности индивида приобретают социально-культурные факторы, а биологические параметры (тип нервной системы, темперамент), игравшие большую роль в детстве, утрачивают мотивирующий приоритет. Вместе с тем отмечается зависимость социально-культурных сроков взросления и старения от исторических условий. Б. Г. Ананьев писал: «Структура жизненного пути и его временные характеристики определяются общественно-классовым статусом личности, ее функциями и ролями в определенном обществе... Поэтому как структура жизненного пути, так и основные его моменты (старт, оптимумы, финиш) изменяются в ходе исторического развития от поколения к поколению»77.

Переход от одного возраста к другому связан не только с приобретением новых качеств, но и с ослаблением имеющихся. Наиболее благоприятным для обучения периодом с точки зрения психофизиологии является юношеский возраст, отличающийся высокими параметрами памяти, мышления, внимания. Как показали психологические эксперименты, в возрасте 26—29 лет происходит снижение уровня мышления и памяти, а внимание сохраняется на высоком уровне; возраст 30-33 года — высокое развитие всех психических функций, это время психофизиологической вершины; затем вновь спад в уровне памяти, мышления, внимания (возраст 34-35 лет), который продолжается и в дальнейшем, причем особенно быстро ослабевает память. Однако это не означает, что в зрелом возрасте утрачивается способность к обучению. Напротив, умственное развитие, несмотря на снижение скорости интеллектуальных реакций, может быть продолжено, но при одном условии — интенсивный духовный труд, постоянное приобретение новых знаний и напряженная творческая деятельность.

По мнению акмеологов, образование и особенно самообразование являются психогигиеническим фактором, задерживающим инволюцию психических функций и интеллекта. Сравнение нескольких экспериментальных групп одного возраста, но разного уровня образования — от 8 классов до диплома высшей школы, показало, что у образованных людей обнаруживаются более высокие показатели развития вербально-логического, образного и практического мышления, взаимосвязи между которыми отличаются подвижностью и гибкостью. Малообразованные люди при решении практических задач проявляют скованность, зависимость от привычных стереотипов, неспособность к творческому подходу. Самый высокий уровень интеллекта оказался у тех взрослых людей, которые учатся, постоянно упражняют свои умственные способности.

Можно сделать следующие выводы:

1). Предъявляемые современной культурой требования к постоянному индивидуально-культурному развитию, индивидуализации и непрерывному самообразованию личности могут быть успешно удовлетворены врожденными психофизиологическими ресурсами человека.

2). Интенсивный умственный труд благотворен, он не истощает, а напротив, укрепляет интеллектуальные функции (мышление, внимание, память), помагая организму противостоять их возрастной стагнации и разрушению.

3). Перед акмиологией стоят сложные и важные задачи по разработке педагогических технологий, методик и гигиены умственного труда, соответствующих потребностям непрерывного самообразования.

ПОТРЕБНОСТИ ОБЩЕСТВА