Раздел V

ДОСУГ, ИГРА И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Иногда социально-культурную деятельность отождествляют с культурно-досуговой деятельностью, а досуг рассматривают как сферу СКД. Действительно, проблема заполнения досуга людей культурными занятиями, а не пустым времяпрепровождением или асоциальным поведением, приобрела большую остроту. Ясно, что на разрешение этой проблемы следует мобилизовать социально-культурные институты. И все-таки соотношение между досуговой деятельностью и культурной деятельностью нельзя упрощать. Попытаемся разобраться в этом соотношении.

5.1. Понятие о досуге

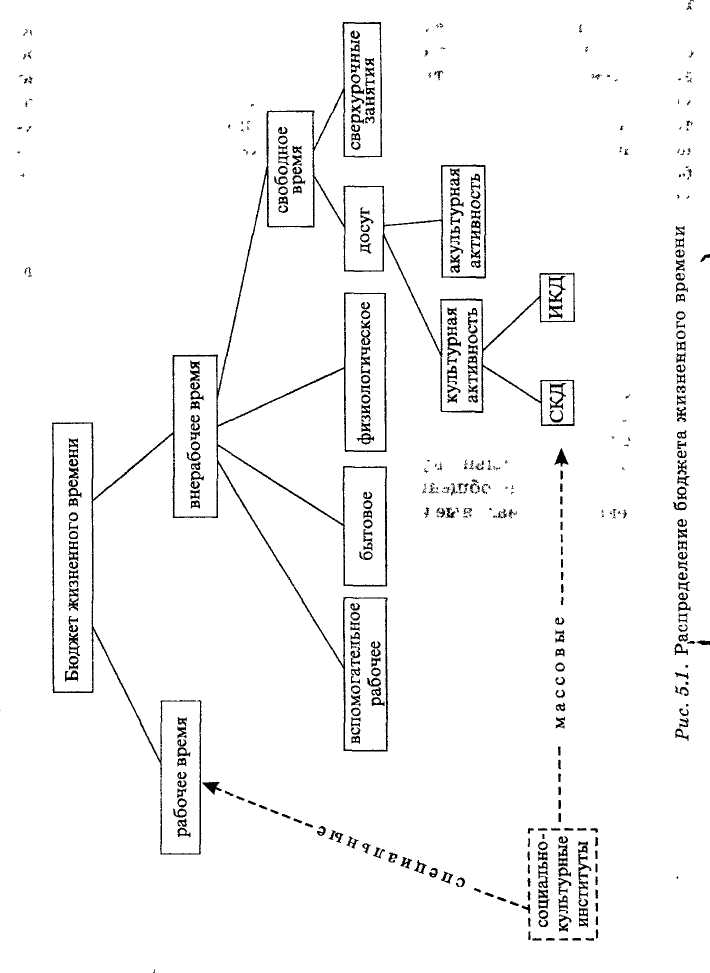

Время человека, занятого общественно организованным производством или учебой, четко делится на две части: рабочее, время обязательных занятий и внерабочее. Внерабочее, в свою очередь, , подразделяется на четыре части.

1. Вспомогательное рабочее время, диктуемое производственной занятостью: затраты на дорогу, выполнение домашних заданий и т. п.

2. Бытовое время — домашний труд и удовлетворение бытовых потребностей: покупки в магазинах, приготовление пищи, уборка помещений, уход за детьми44.

3. Физиологическое время, требующееся на естественно-физиологическую деятельность: сон, еда, движение, отдых.

4. Свободное время — часть общего бюджета времени, свободная от выполнения профессиональных, гражданских, семейных, физиологических функций и иных непреложных дел, в которой личность выбирает вариант действий с учетом своих склонностей, материальных возможностей, физического состояния и уровня культуры.

Досуг — это часть свободного времени, используемая для товарищеского общения, потребления ценностей духовной культуры, прогулок, развлечений и других форм нерегламентированной деятельности, обеспечивающей отдых и дальнейшее развитие личности45.

Досуг, таким образом, связывается со свободным временем; можно сказать, что досуг — это самодеятельная активность в свободное время. Именно активность, а не безделье. Древнеславянское слово «досуг» происходит от глагола «досягать», то есть достигнуть чего-то, на что требуются усилия. А. С. Пушкин писал о времени «вдохновенного досуга» и «вдохновенного труда». Досуг — всегда свободное время, но свободное время не всегда есть досуг. Свободное время может быть потрачено на сверхурочную работу, дополнительные обязанности и т. п.

Нельзя согласиться с суждением: «Сфера свободного времени — сфера свободы человека от общества»46. Напротив, именно в свободное время, на досуге, человек вращается в том обществе, которое ему интересно и дорого, а не предается долгожданному одиночеству.

Досуговая активность зависит от ценностных ориентации, которыми руководствуется человек. Если человек ориентирован на создание, передачу, освоение культурных ценностей, то им осуществляется либо индивидуально-культурная деятельность, состоящая в самодеятельном творчестве, самообразовательном чтении, размышлении, либо социально-культурная, чаще всего игровая деятельность, в том числе общение, туризм, спорт и др. Если же кого-то привлекают асоциальные и деструктивные занятия, то такое времяпрепровождение нельзя считать культурным. Итак, досуговая активность делится на культурную и акультурную активность. Сказанное проиллюстрировано на рис. 5.1.

Социально-культурные институты предназначены либо для удовлетворения духовных потребностей общественного производства (это «специальные СКИ», такие, как специальные учебные заведения, специальные библиотеки, центры специальной коммуникации и др.), либо для удовлетворения непрофессиональных духовных потребностей людей (массовые, общедоступные, общие социально-культурные учреждения). Одна из важных задач последних — увеличить , долю культурной активности за счет сокращения области акультурной деятельности. Конечно, наиболее благодарную аудиторию СКИ образуют те люди, которые воспринимают досуг как время удовлетворения потребности в активном отдыхе и саморазвитии (самообразовании, творчестве, осмыслении мира и себя самого).

Как количественно (в часах) распределяется бюджет жизненного времени современного человека? Довольно просто рассчитать бюджет времени работника, занятого «от звонка до звонка». Социологи определили, что в среднем в будний день взрослый работающий человек расходует время так: 9,5 часов — рабочее и вспомогательное рабочее время; 8 часов — физиологическое время; около 3 часов бытовое; около 3-4 часов — свободное время. Однако многие профессии не поддаются такой регламентации. Бюджет жизненного времени человека, занятого творческим трудом, нельзя разделить на рабочее и внерабочее время. Свобода творчества есть и свобода от жестких предписаний, что, когда и как делать. Настоящий поэт не может ежедневно 8 часов с перерывом на обед сочинять стихи, а на досуге предаваться другим излюбленным занятиям. Тесно переплетается рабочее, бытовое и физиологическое время у домохозяек, так что создается иллюзия полного отсутствия свободного времени.

Проблема досуга не всегда была актуальна, это приобретение ' промышленной культуры Нового времени. Земледельческая культура обладала своим естественным циклом чередования работы и отдыха. В хорошую летнюю погоду работали от зари до зари, сокращая отдых до минимума. В зимние месяцы много времени отводилось досугу, который проводился в соответствии с обычаями. Чаще всего этот досуг заполнялся утилитарными занятиями, согласно поговорке «Не учи безделью, учи рукоделью

Итак, проблема досуга не существовала для крестьян и для ремесленников-горожан, не волновала она аристократов и властителей, вся жизнь которых была сплошной «досуговой деятельностью». Поэтому о ценности досуга не задумывался никто. Исключением были философы Древней Греции, которые рассматривали досуг как жизненный идеал, как высшее удовольствие (Аристотель).

В наше время ритуалы во многом утратили свое регламентирующее значение, хотя современный празднично-обрядовый календарь значительно богаче и разнообразнее, чем в аграрно-ремесленных •обществах (см. далее). Законодательно установлены 8-часовой рабочий день, 40-часовая рабочая неделя, оплачиваемые отпуска, что гарантирует значительный запас свободного времени у населения; Отсюда актуальность рациональной организации досуговой активности. Чем же можно заполнить досуг?

5.2. Досуговое поведение и досуговая деятельность

В разделе 1.1 мы обращали внимание на различие между поведением и деятельностью, которое состоит прежде всего в степени целесообразности. Поведение представляет собой последовательность автономных, не связанных друг с другом поступков, а деятельность — это целесообразно организованная последовательность операций. Досуговую активность нетрудно разделить на досуговое поведение и досуговую деятельность.

Досуговое поведение включает в основном следующие два вида занятий:

1. Пассивный отдых, не связанный с достижением каких-либо других целей, кроме восстановления физических сил и душевного равновесия; это времяпрепровождение обычно заполняется поверхностным общением с окружающими, просмотром газет, видеозаписей или телевизионных программ, расслабленным «лежанием на диване» и т. п.

2. Пассивные развлечения, свойственные людям «массовой культуры», образующим массовые аудитории кинозрителей, спортивных болельщиков, читателей детективов, фантастики, модных бестселлеров и пр.; другая разновидность пассивных развлечений — салонные игры: карты, домино, лото, компьютерные игры и т. п. В отличие от пассивного отдыха, пассивные развлечения не только восстанавливают душевные и физические силы, но и оказывают благоприятное эмоциональное воздействие на людей, удовлетворяя их эстетические, иногда этические и другие духовные потребности.

Досуговое поведение человека определяется современной социально-культурной средой; поэтому досуговое поведение нынешнего рабочего и средневекового ремесленника совершенно различно. Стало быть, есть основания считать досуговое поведение культурно-досуговым поведением.

Досуговая деятельность может преследовать различные цели и в зависимости от целевой направленности делиться на культурную и акультурную (см. рис. 5.1). Культурно-досуговая деятельность включает следующие виды.

1. Активный отдых, нацеленный на психическую реабилитацию и восстановление сил путем замены повседневного труда игровыми видами деятельности, иногда требующими значительных умственных и физических усилий. Традиционной формой активного отдыха являются народные гуляния, игры и танцы. В наше время они приобрели современный облик и дополнились любительскими спортивными состязаниями и туризмом. Активный отдых совпадает с активными развлечениями.

2. Самосовершенствование, могущее иметь целью: а) достижение физического совершенства, силы, красоты, здоровья; б) самообразование (просвещение) — систематическое и целенаправленное освоение духовных ценностей классического культурного наследия и современных инноваций (чаще всего имеются в виду гуманитарные культурные ценности, воплощенные в литературе, искусстве, науке, философии).

Физическое самосовершенствование требует соблюдения здорового образа жизни, воздержанности, постоянных тренировок. В наши дни физическое развитие человека есть задача физической культуры. Заметим кстати, что посты, «истязания плоти» и прочие подвиги христианских аскетов нацелены на преодоление несовершенства «проклятого тела».

Самообразование — необходимое средство социализации и индивидуализации современного человека. Многие социально-культурные институты выполняют внешкольно-образовательные (педагогические) функции, стимулируя самообразование людей (см. раздел 6.3). Традиционными средствами самообразования являются чтение й путешествия.

3. Самореализация на досуге имеет целью реализовать те способности и силы человека, которые остались невостребованными входе повседневной трудовой деятельности. В зависимости от уровня духо0ной деятельности, достигнутого личностью, возможны два способа самореализации: а) репродуцирование (воспроизведение) культурных ценностей и образцов, пользующихся общественным признанием; б) творчество — создание (продуцирование) новых культурных ценностей.

Самореализация путем репродуцирования требует проективной духовно11 деятельности, то есть уровня фантазии, достаточного для имитации (воспроизведения) привлекательного образца. Любительская художественная самодеятельность, любительское литературное творчество, техническое любительство — это репродуктивная самореализация, представляющая собой любительское духовное творчество (см. рис. 3.3). Другим примером самореализации посредством репродуцирования, точнее, подражания, может служить следование моде.

Субъекты любительского духовного творчества, способные перейти от репродуктивной к продуктивной деятельности, становятся анонимными творцами народных культурных ценностей (субъект IV в табл. 3.1), поднимаясь тем самым с уровня исходной духовной деятельности на уровень сложной (элитарной) духовной деятельности (см. рис. 3.2).

Что же касается профессионального духовного творчества, то оно связано с «вдохновенным досугом» (А. С. Пушкин) в силу следующих соображений. Подлинное творчество, требующее свободного полета мысли и фантазии, — это непрерывный процесс, который никогда не ограничивается рамками рабочего времени, охватывая все время бодрствования человека и вторгаясь в его сны. Не случайно, как показывает история науки, гениальные открытия делались не в лабораториях или у станков, а на досуге или даже во сне (так, Д. И. Менделеев увидел свою Периодическую таблицу во сне; другой великий химик Фридрих Кекуле во сне узрел циклическую структурную формулу бензола, разрешив таким образом проблему представления органических соединений). Наконец, творческое вдохновение весьма капризно, оно не подчиняется производственной дисциплине и не приходит по обязанности. Вместе с тем для профессионального творческого работника его деятельность есть служение (искусству, науке, музам и т. п.), а служение всегда имеет аспект обязательности. Профессиональный творец обязан посвятить творчеству всю свою жизнь, а не только часы досуга, и в этом его отличие от вольного творца-любителя. Поэтому нет смысла говорить о досуговои творческой деятельности профессионального художника, поэта, ученого.

4. Ценностная ориентация имеет решающее значение для самоопределения личности. На уровне исходной ценностно-ориентационной деятельности происходит осознание добра и зла, справедливого и несправедливого, правды и лжи, то есть формируется этическое сознание личности. Поскольку это происходит в процессе социализации, путем освоения общественно принятых ценностей и образцов, то исходная ценностно-ориентационная деятельность есть деятельность репродуктивная.

Более высокая ценностно-ориентационная деятельность — это критическое мышление и самоопределение. Самоопределение происходит путем созерцания. Созерцание — особое психическое состояние, когда хомо сапиенс, возвысившись над повседневной суетой, сосредоточенно размышляет о собственном месте в мире, об устройстве мироздания, пытается постичь трансцендентные ценности. Углубившийся в свою душу мыслитель подводит итог совершенному, пытается постичь самого себя и заглянуть в будущее. Сделать это можно только путем интроспективного (направленного внутрь) созерцания. Но очищающее и возвышающее человека созерцание может быть направлено и на природу (вспомним Е. А. Баратынского, Ф. И. Тютчева, Н. А. Заболоцкого) или на человеческую историю (философия истории — результат такого созерцания).

Особым видом созерцания, требующим специальной подготовки и владения психофизиологической техникой, является религиозная медитация, устремленная к слиянию с Абсолютом.

5. Общение. Коммуникационная потребность — одна из абсолютных потребностей личности и социума. Коммуникационная деятельность, удовлетворяющая эту потребность, осуществляется в трех формах: общение (субъект-субъектное отношение равных партнеров); управление (субъект-объектное отношение, где коммуникант пытается управлять поведением реципиента), и подражание (объект-субъектное отношение, где реципиент использует коммуниканта в качестве образца для подражания, иногда независимо от воли последнего). Репродуктивная досуговая деятельность, о которой говорилось ранее, фактически представляет собой коммуникационную деятельность в форме подражания. Управление не характерно для досуговои деятельности, так как несет в себе элемент принуждения реципиента, что несовместимо с добровольностью досуговои коммуникации. На досуге наиболее приемлемой и распространенной формой коммуникационной деятельности является устное непосредственное общение равных и взаимно интересных субъектов. Такое общение может быть организовано тремя способами:

— приглашение в гости по тому или иному поводу (семейно-бытовой праздник);

— образование дружеских или деловых кружков (компаний) единомышленников, духовно близких людей, имеющих общие интересы);

— массовые празднества.

Во всех трех случаях соблюдаются определенные этикетно-ритуальные правила, освященные традицией. Традиции гостеприимства свойственны всем народам, они весьма многообразны и являются предметом изучения этнографии. Их специфика очевидна, и поэтому на семейно-бытовых праздниках подробно останавливаться не будем.

Кружковые объединения возникают при достаточно высокой интеллектуализации общества и активной общественной жизни. Главная особенность кружкового общения — свобода слова, откровенность и нетривиалыгость мнений, обеспечивающая духовно-творческую атмосферу. В духовной жизни России XIX века кружковая деятельность была отличительной приметой. В начале века — светские салоны, масонские ложи, литературные беседы, тайные союзы декабристов; затем — философско-литературные кружки вольномыслящих «идеалистов 1830-х годов», памятными примерами которых служат кружки Н. В. Станкевича и А. И. Герцена, в 1840-е годы — социалистический кружок М. В. Петрашевского. Особенно богаты интеллектуальными объединениями 1860-е годы, (вспомним «Товарищество передвижных выставок» и «Могучую кучку»), а также Серебряный век русской культуры. Параллельно с научными, художественными, религиозными, профессиональными обществами развивались народнические, марксистские, социал-демократические, социал-революционные и прочие политизированные легальные и нелегальные объединения. К сожалению, история русских кружков еще не написана, нет даже их типизации, но их значение в отечественной социально-культурной деятельности несомненно. Достаточно сказать, что феномен русской интеллигенции образовался именно в кружковых спорах, выплескивавшихся впоследствии на страницы «толстых» журналов.

Гораздо больше повезло массовым праздникам: еще в середине XIX века стало ясно, что в них воплощены национальный характер, верования, история народа. Один из первых исследователей русских праздников И. М. Снегирев справедливо писал: «Нигде с такой полнотой и свободой не раскрывается личность народная* как в праздниках. Там укрепляется старое и заводится новое знакомство, обмениваются мыслями и чувствами, частное делается общим, прошедшее и будущее обращается в настоящее. Там простор уму и разгул душе»47.

Праздник — древнейшая форма досугового социального общения; музыка, танец, поэзия, театр были востребованы празднующими, а не работающими людьми. М. М. Бахтин не без основания заметил: «Праздник — первичная неуничтожимая категория человеческой культуры. Он может оскудеть и даже выродиться, но не может исчезнуть совсем»48. Глубинный смысл всякого праздника — торжественная, коллективная демонстрация жизненных сил, преодоление будничной монотонности.

Праздник — многофункциональное социально-культурное явление. Он выполняет функции: массового эмоционально окрашенного общения людей; консолидации (стабилизации) общества, благодаря наличию общей идеи, определяющей тематику праздника, и атмосферы праздничности, объединяющей участников; раскрепощения, освобождения от повседневных ограничений и обязанностей (функция активного отдыха). Праздник близок к творчеству в том отношении, что в нем находят выход энергия, изобретательность, художественный вкус участников. Вместе с тем ему присущ ритуализм (речи, поздравления, шествия, обряды), которых в творчестве нет49.

О значимости праздников в современной общественной жизни свидетельствует российский празднично-обрядовый календарь, включающий 8 видов праздничных событий.

1. Законодательно установленные праздничные дни: Новый год, Рождество Христово, Международный женский день, Праздник весны и труда, День Победы, День государственного суверенитета Российской Федерации (12 июня), День Октябрьской революции (7 ноября), День Конституции (12 декабря).

2. Церковные праздники — Рождество, Пасха, Троица, Крещение, Благовещение и др.

3. Народные русские праздники — наследие древнего язычества. Праздник мыслился одушевленным: он приходил и уходил, его встречали и провожали. Приход праздника знаменовал изменения в природе, важные для земледельца. Святки праздновались в период зимнего солнцеворота с праздничным столом, калядованием, ряжением, гаданием (длились они от сочельника, то есть вечера 24 декабря, до Крещения Христа, то есть до 6 января).

Масленица («широкая масленица») слывет самым веселым, самым разгульным праздником в году с блинами и разнообразными увеселениями, со встречей и проводами масленицы. Весну встречали пением весенних песен и изготовлением жаворонков из теста. В русальную неделю, или семик, проводилось поминовение усопших, завивание березок (неделя, предшествующая Троице). В День Ивана Купалы возжигали огромные костры и перепрыгивали через них. Осенью праздновалось окончание жатвы (осенины) с обрядами, посвященными последнему снопу и сжатому полю50. Известно, что православная церковь стремилась увязать религиозные праздники с языческими. Так, древняя Купала стала днем рождества Иоанна Предтечи, языческое начало года (25 марта) стало днем Благовещения.

С народными русскими праздниками смыкаются национальные праздники других народов России: еврейские (праздник Торы, праздник Ханука), мусульманские (Рамазан, Навруз) и т. п.

4. Профессиональные праздники: День учителя, День шахтера, День металлурга, День рыбака, День библиотек (27 мая), День милиции и др.

5. Военно-патриотические праздники, помимо Дня Победы, включают День Защитника Отечества (23 февраля), День Военно-Морского Флота, День пограничника, День космонавтики, День ракетных войск и артиллерии.

6. Культурно-гуманитарные праздники и памятные дни: Международный день защиты детей (1 июня), Всемирный день здоровья (7 апреля), День знаний (1 сентября), Международный день театра (27 марта), День славянской письменности и культуры (24 мая), Международный день музыки (2 октября), Международный день музеев (18 мая), Всемирный день туризма (27 сентября), Всемирный день окружающей среды (5 июня), Всемирный день молодежи (10 ноября), Международный день студентов (17 ноября) и др.

7. Спортивные праздники: олимпиады, мировые чемпионаты, Игры доброй воли и др.

8. Юбилейные торжества, например 200-летие Российской национальной библиотеки (1995), 300 лет Российскому флоту (1996), 300 лет Санкт-Петербургу (2003).

Подведем итоги. Сказанное позволяет построить классификацию культурно-досуговои активности (поведения и деятельности).

Таблица 5.1 Классификация культурыо-досуговой активности Культурно-досуговое поведение а. Пассивный отдых.

а. 1. Поверхностное общение.

а.2. Просмотр в домашних условиях телепрограмм, газет, видеозаписей.

б. Пассивные развлечения.

6.1. Посещение массовых зрелищ.

6.2. Чтение развлекательной литературы.

б.З. Салонные игры.

Кудьтурно-досуговая деятелъностъ.

1. Активный отдых (народные игры, туризм, спорт, танцы и т.п.).

2. Самосовершенствование.

2а. Физическое самосовершенствование (физическая культура, валеология).

26. Самообразование.

3. Самореализация.

3а. Репродуцирование (проективная духовная деятельность, например, мода).

36. Духовное творчество.

4. Ценностная ориентация.

4а. Репродуцирование (ценностно-ориентационная деятельность). 46. Созерцание и критика.

5. Общение.

5а. Семейно-бытовые праздники.

56. Кружковые объединения.

5в. Массовые праздники.

Если сопоставить ту классификацию с классификацией видов человеческой деятельности (рис. 3.2), то выясняется, что все виды естественно-физиологической и духовной деятельности представлены на досуге. Так, аффективная деятельность сопутствует развлечениям, активному отдыху, праздничному общению; познавательная деятельность в пассивной форме представлена в действиях а.2, 6.1, 6.2, а в активной форме — в самообразовании и т. д. Можно сказать, что человек, выключенный из культурно-досуговои деятельности, лишен полноценной жизни.

5.3. Игра и социально-культурная деятельность

В разделе 3 обращалось внимание на естественно-физиологические истоки игры. Теперь остановимся более подробно на игровой стороне культурной деятельности людей.

5.3.1. Дефиниция игры и типизация игр. В первобытном человеческом обществе игры выполняли чрезвычайно важные функции. Они использовались для социализации подрастающего поколения (особенно обряд инициации), для подготовки к коллективной охоте, для тренировки. Но учебно-тренировочные функции были не главными в древней игровой деятельности; главное поле игры — внеутилитарное: это праздники, ритуалы, первобытное искусство (танцы, музыка, рисунок, миф). Игра выступала источником развития духовной деятельности, формирования индивидуального и общественного сознания. В коллективных играх человек биологический постигал чувство коллективизма, духовного единства с коллективом. Й. Хейзинга не без основания утверждает: «В мифе и в культе рождаются великие движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение, предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, ученость и наука. Поэтому и они уходят корнями в ту же почву игрового действия»51. Но в первобытной игре эти «великие силы» синкретичны (слиты воедино). Не разграничены также рабочая и досуговая деятельность, точнее, понятия о досуге нет вообще. Резюмируя, можно сказать, что на этапе становления человечества игровая деятельность выполняла функции:

— учебные, социализирующие, заключающиеся в передаче культурного опыта (традиций, обрядов);

— тренировочно-подготовительные для промысла;

— формирование коллективного сознания (чувства МЫ);

— творческое самовыражение индивидов и тем самым подготовка почвы для дальнейшего духовного развития.

Становление классового общества (бронзовый век) привело к распаду игры как синкретичной формы культуры. Вследствие выделения религии, искусства, образования, литературы, науки игра была выведена в досуговую сферу как некое несерьезное занятие. Но у всех народов игра сохранилась в форме праздников, имеющих сакральное значение общения с божественными силами, а также бытовых игр. С 776 года до н. э. в Элладе началось летоисчисление по олимпиадам, прекращенное декретом римского императора Феодосия в 393 году н. э. (по-гречески шла 1-я половина 293 олимпиады). Но, кроме олимпийских, древние греки устраивали музыкально-поэтические соревнования в честь Аполлона, игры в честь Зевса, Посейдона, Афины.

Рим немыслим без гладиаторских боев, навмахий (морских битв), ипподромов, цирковых представлений. Во время республики проводилось семь ежегодных игр, занимавших в совокупности 60 дней. Во времена императоров игровые действа приобретали все более роскошный и красочный характер, вошли необходимой частью в образ жизни (вспомним плебейское «хлеба и зрелищ»).

Турниры и народные игры расцвечивали средневековый быт, несмотря на сопротивление отцов церкви, пытавшихся исправить нравы и ликвидировать языческие игрища. Но все было напрасно, и языческие праздники (карнавалы, корриды, скоморохи и т. д.), наряду с церковными, сохранились до наших дней. Можно сделать вывод, что развитие цивилизации не отменило игровой деятельности, она сохранила свои начальные функции, разделяя их с социальными институтами, созданными специально для выполнения этих функций (социализация, передача традиций и др.).

Что же такое игра? Чем она отличается от других видов человеческой деятельности? Эти отличия видятся в следующем.

1. Всякая игра есть свободная деятельность, игра по приказу — не игра, в крайнем случае — имитация игры. Свободно войдя в игру, человек может столь же свободно из нее выйти. То, что может быть прекращено по желанию участников, есть игра: например, война, учеба, гражданский брак. He-игра — то, что нельзя прекратить по желанию, например болезнь, любовь, естественные процессы, течение времени. Насилие — односторонняя игра, где палач играет с жертвой, как кошка с мышью. Рынок есть игра, а планирование хозяйства — насилие; юридические законы — игра, законы природы — не-игра.

2. Игра не ставит целью получение материальных продуктов, подобно труду, но она не бесцельна. Целью игры является выигрыш, который может носить морально-эмоциональный или материальный характер; в общем случае важнее морально-эмоциональные стимулы, исключение которых приводит к вырождению игры в неигровое занятие.

3. Достижение выигрыша требует творческих, новаторских решений от игроков, поэтому игру можно квалифицировать как продуктивную деятельность.

4. Игра как «царство свободы» противостоит обыденной реальной жизни как «царству необходимости». Демонстративное инобытие игры обусловливается: а) замкнутостью игрового пространства (храм, арена, экран, игорный стол, служебный кабинет, учебная аудитория); б) регламентированием времени — устанавливаются начало и конец игры, периоды ее повторения; в) использованием костюмов, масок, условного языка, паролей и т. д.; г) обособлением игроков, ограниченностью их круга посвященными в тайну игры; д) незыблемостью добровольно принятых правил. Поль Валери заметил, что в отношении правил игры невозможен скептицизм. Поэтому шулеров, мошенников, лицемеров всегда осуждали меньше, чем тех, кто нарушал правила игры: вероотступников, еретиков, диссидентов, узников совести. Правда, именно изгой, революционер, член тайного клуба, еретик — все они необычайно подвержены сплочению в группы и обладают сильно выраженным игровым характером. Другими словами, они хотят играть в свою игру, а не в ту, которую им навязывают.

5. Благодаря упорядоченности, следованию определенным правилам, отрыву от обыденности игра создает временное, ограниченное совершенство в хаосе повседневной жизни. Она в состоянии зачаровывать людей своим ритмом и гармонией, удовлетворяя их эстетическую потребность.

6. Игра представляет собой непредсказуемое, но справедливое испытание силы, упорства, отваги, находчивости, воли, интеллекта игроков и тем самым удовлетворяет этические потребности; поэтому так возмущают неправильное судейство, жульничество, нечестная борьба, которые оскорбляют чувство справедливости.

В итоге получаем следующую дефиницию. Игра есть целесообразная и продуктивная социально-культурная деятельность независимых субъектов, осуществляемая в рамках добровольно принятых ими условных правил и обладающая этической и эстетической привлекательностью.

В этом определении отсутствуют такие свойства, как иллюзорность, фантастичность, бескорыстность, поскольку они не относятся ко всем без исключения играм.

Рассмотрим типизацию игровой деятельности. Как отмечено в дефиниции, всякая игра целесообразна, но цели, преследуемые играющими субъектами, могут быть разными. В зависимости от цели игры делятся на четыре типа.

1. Игра-маскарад, заключающаяся в том, чтобы скрыть подлинные намерения, действительное состояние играющего субъекта; например действия генерала, пытающегося ввести в заблуждение противника. Целью игры в этом случае является манипулирование партнером, зрителями, публикой: управление ими желательным образом.

2. Игра-разгадка, состоящая в познании, раскрытии, разоблачении действительной, но скрытой сущности человека, события, загадочного объекта. Здесь уместны такие средства смеховой культуры, как загадка, карикатура, пародия, гротеск, не говоря уже о типичных примерах игр: ребус, кроссворд, шарада, загадочный рисунок и т. п. Цель игры в этом случае состоит в демонстрации познавательных способностей, эрудиции, интуиции, догадливости.

3. Игра-состязание («агональная» игра, от лат. «агон» — публичное состязание, публичный бой), суть которой состоит в борьбе за что-нибудь с целью добиться победы, доказать свое превосходство. Сюда можно отнести азартные игры, игры шанса, лотереи и т.п., представляющие собой «борьбу с судьбой». Главный выигрыш заключается в чувстве самоутверждения, удовлетворения, восторге победы; сопутствующие материальные приобретения выходят за пределы игры.

4. Игра-сказка — уход в иллюзию от обыденной «обязаловки», компенсация серьезности повседневной жизни; сюда относятся также «головокружительные» игры типа качелей, каруселей и т. п. аттракционов. Цель состоит в психической разгрузке, уходе от действительности, гедонистических переживаниях, короче говоря — в самоманипулировании. Игра-сказка, по-видимому, лежит в основе фольклорной деятельности, как первобытной, так и современной.

Привлекательность игровой деятельности заключается в неопределенности конечного результата, в том творческом вкладе, который должен внести субъект, чтобы снять эту неопределенность. Как уже отмечалось, всякая подлинная игра есть деятельность продуктивная. Но лишь фигурально можно сказать, что всякое творчество есть игра физических и духовных сил человека-творца, поскольку творчество распространяется не только на игру, но и на неигровую трудовую и духовную деятельность. Например, технические изобретения и законотворчество диктуются объективными обстоятельствами, а не бескорыстной свободой самовыражения.

5.3.2. Псевдоигры. Часто случается, что игра утрачивает свои характерные признаки (непринужденность, добровольность, непредсказуемость, эмоционально-этическую привлекательность) и превращается в свою противоположность — обязательный репродуктивный процесс, лишенный игровой сущности. Происходит вырождение игры в псевдоигру. Псевдоигра — это неигровая деятельность, сохраняющая игровую форму. Псевдоигры делятся на трудовую повинность и ритуал. Псевдоигровая трудовая повинность осуществляется под действием внешнего принуждения (обязанность, долг, насилие). Так, актер, утратив вдохновение, вынужден преподносить зрителям псевдоигру, потому что не может покинуть сцену. Игра при этом превращается в трудовую повинность. Для выполнения ритуальной псевдоигры нужна не новаторски-продуктивная, а подражательно-репродуктивная деятельность, которая создает видимость игрового, даже театрализованного действия.

Можно ли в структуре социально-культурной деятельности полностью заменить игру псевдоигрой или трудовой повинностью? Нет, нельзя! Человек может обойтись без псевдоигры, не впадая в деградацию, но обойтись без творческой игровой деятельности он не может. Неважно, какой тип игровой деятельности будет выбран, важно, чтобы отсутствовал вакуум в структуре личностной деятельности. «Человек разумный» обречен быть «человеком играющим», то есть заниматься игровой деятельностью посредством языка, искусства, коммуникации. Именно в этом смысле справедлив афоризм Ф. Шиллера: «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает человеком лишь тогда, когда играет»52.

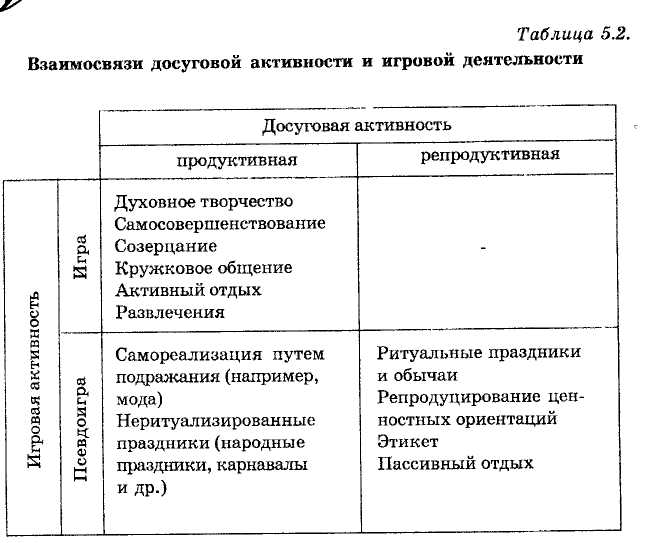

Итак, следует различать подлинную игру, удовлетворяющую дефиниции игры, приведенной выше, и ритуализированную, подражательную псевдоигру, сохранившую игровую форму, но утратившую игровое содержание. Культурно-досуговая активность человека (см. табл. 5.1) неразрывно связана с игрой, и ее, подобно игре, можно поделить на продуктивную, состоящую в создании культурных ценностей, и репродуктивную, заключающуюся в имитации, воспроизведении уже известных стереотипов. В таблице 5.2 представлены взаимосвязи досуговой активности и игровой активности.

Как показывает табл. 5.2, люди делят свой досуг между играми и псевдоиграми. Причем псевдоигра становится продуктивной в том случае, если ее игровая форма оставляет субъектам достаточно свободы для внесения в ритуал отдельных инноваций. Так, невозможно изменить тематику и соответствующую обрядность массовых праздников, но можно предусмотреть новые исполнительские формы обрядов, включить творческие находки в художественное, музыкальное или театрализованное оформление массовых шествий и т.п. Точно так же следование моде не означает стремления выглядеть «на одно лицо», напротив, предполагается индивидуализация в рамках модного стиля. Репродуктивная псевдоигра не допускает отклонений от установленных ролей и стереотипов.

Главный же вывод состоит в том, что продуктивная досуговая деятельность есть неизменно игровая активность. Отсюда следует, что духовно насыщенная человеческая игра представляет собой культурно-досуговую деятельность, и наоборот. Именно игра, по словам Й. Хейзинги, послужила основанием и фактором культуры в целом63, а следовательно, и культурной деятельности в обеих ее разновидностях: СКД и ИКД.

5.3.3. Культурно-досуговые институты. В социальной структуре общества отсутствуют игровые социальные институты, есть лишь институты социально-культурные, рассмотренные в разделе 4. Какие из этих институтов практикуют игровую деятельность? Духовно-производственным формальным институтам (класс А) свойственны творческие функции, заключающиеся в создании культурных ценностей. Непосредственными создателями ценностей являются творческие работники (художники, ученые и др.), профессионально посвятившие себя творческой деятельности. Поскольку эта деятельность представляет собой не добровольно принятое обязательство, а пожизненное служение, выход из которого для подлинного творца невозможен, здесь нельзя говорить об игре, т.к. не > соблюдаются условия игровой деятельности (свобода входа и выхода, добровольность, независимость). Действительно, социально-политические и научно-технические институты (классы А.1 и А.2), как и церковь, журналистику, службы специальных коммуникаций (классы АБ) и институт образования (класс АБВ) никак нельзя считать игровыми, поскольку всем им свойственна довольно жесткая профессиональная формализация. Тот же профессиональный формализм присущ коммуникационным институтам (класс Б), деятельность которых к тому же носит не столько продуктивный, сколько репродуктивный характер. Можно сделать общий вывод, что формальные социальные институты, функционирование которых обеспечивается профессиональными работниками, не являются ни игровыми, ни досуговыми.

Игровое начало свойственно неформальным, естественно-исторически сложившимся СКИ, которые предшествуют формальным институтам (видимо, это и позволило Й. Хейзинге заявить, что игра послужила «основанием и фактором культуры в целом»). Класс В объединяет институты неформального народного творчества (В.1 и В.2), которые основаны на свободной игре народных духовных сил и талантов. Без свободной игры фантазии и постоянного нарушения канонов не обходятся гуманитарные духовно-производственные институты (класс АВ.1), поэтому игровая основа, изначально свойственная им, остается ярко выраженной, в отличие от институтов класса А. Любительское творчество (класс АВ.2) по определению является игровым. Без игровых компонентов не обходятся «неигровые» институты народного образования (АБВ), а также институт журналистики (АБ.2), тяготеющий к гуманитарным институтам класса АВ.1. Однако в этих институтах игровое начало сочетается с вполне серьезным «неигровым» началом и подчиняется ему.

Поскольку досуговое творчество, как показано выше, неразрывно связано с «игровой» активностью, можно сделать вывод, что подлинно игровыми СКИ являются культурно-досуговые институты. В их рамках осуществляются такие продуктивные виды духовной активности, как самосовершенствование, самореализация, активный отдых, кружковая деятельность, организация праздников, не говоря уже о любительском духовном творчестве (см. табл. 5.2). Но этого мало. К культурно-досуговым учреждениям относятся еще специальные культурно-досуговые институты, такие как учреждения отдыха и реабилитации, спорта, туризма и пр.

Важную роль среди культурно-досуговых институтов играют профессиональные общества, фонды, движения и творческие союзы. Сюда относятся:

— научные, научно-технические и научно-просветительские объединения (математическое, психологическое, минералогическое, химическое и другие отраслевые научные общества, научно-просветительское общество «Знание», в ведении которого находятся лектории, музеи, библиотеки, осуществляющие научно-техническую пропаганду);

— творческие союзы писателей, композиторов, художников, архитекторов, кинематографистов, журналистов, театральных деятелей (бывшее ВТО), творческий союз работников культуры.

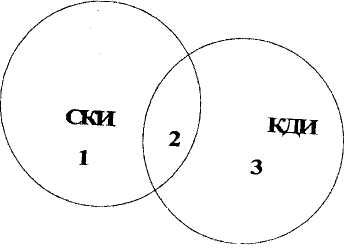

Таким образом, круг социально-культурных институтов (СКИ) и круг культурно-досуговых институтов (КДИ) совпадают лишь частично (см. рис. 5.2).

Рис. 5.2. Соотношение объемов социально-культурных и культурно-досуговых институтов

Область 1 представляет те социально-культурные институты, которые нельзя считать досуговыми (классы А, АБ, некоторая часть классов АБВ, Б по классификации СКИ в разделе 4.1).

Область 2 — социально-культурные институты, одновременно относящиеся к культурно-досуговым (классы В, БВ, АВ, а также Б. 12, Б.16, АБВ.2 по классификации СКИ).

Область 3 — собственно культурно-досуговые институты, обеспечивающие культурный отдых людей, а также организацию и социальную защиту профессиональных культурных работников.

5.4. Теории игры

Об игровой сущности человеческого бытия говорили еще древние мудрецы. Платон рассуждал так: «Я утверждаю, что в серьезных делах надо быть серьезным, а в несерьезных — не надо. Божество по своей природе достойно всевозможной блаженной заботы, человек же — это какая-то выдуманная игрушка Бога... Этому-то и надо следовать; каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, что сейчас принято». И далее: «Нужно проводить жизнь в игре, играя в определенные игры, устраивая жертвоприношения, распевая и танцуя, дабы расположить к себе богов и отбить врагов, победив их в бою»64. Аристотель видел в игре источник душевного равновесия, гармонии души и тела. В «Поэтике» он говорит, что словесные игры и каламбуры способствуют развитию интеллекта.

Интерес к игре проявляли многие деятели Возрождения, в том числе Ф. Рабле и М. Монтень, но в эпоху Просвещения игровая деятельность стала казаться слишком легкомысленной, недостойной научного внимания. Лишь с 1870-х годах стали появляться •». теории игры, основывающиеся на биологической (физиологической), психологической или социальной основах.

В конце XIX века появились монографии швейцарца К. Гросса «Игры животных» (1896) и «Игры людей» (1899), в которых подводятся итоги теоретических достижений в области игровой деятельности. Детские игры Гросс рассматривает как первичную форму приобщения человека к социуму: добровольное подчинение общим правилам или лидеру, воспитание чувства ответственности за свою группу (команду), формирование способности к общению и т. д. «Игра — первая «оковка» общества, — говорит Гросс, — цепь, сплетенная из цветов». В современной ему индустриальной цивилизации, основанной на разделении труда и одностороннем развитии работников, Гросс выделяет следующие функции «взрослых» игр:

1. Дополнение бытия: физический спорт — для горожан и интеллектуальные игры — для людей физического труда; кроме того — дополнение эмоциональной сферы чувствами радости от победы, самоутверждения, творчества, коллективизма, которые подавляются серыми буднями.

2. Освобождение от забот: игра — праздник и свободное распоряжение своими силами; игра — отдых от монотонной вынужденной работы.

3. Эстетические переживания гармонии, упорядоченности игровой деятельности, которыми реальная жизнь не обладает.

Американские социологи объясняют игру как «факт индивидуальных поисков самовыражения». Стремясь достичь в игре полноты удовлетворения и общественного одобрения, человек выбирает игры на уровне своих возможностей. Поэтому в избранной игре человек всегда может добиться мастерства и успеха, тогда как в реальной жизни успех и признание приходят не всегда. Отсюда — компенсаторная функция игры: возможность сбалансировать притязания личности, вызвать самоудовлетворение и повысить самоуважение.

Большое внимание психологии игры уделяли ведущие западные психологи Ж. Пиаже и 3. Фрейд. Психиатр Я. Морено (США) разработал метод «игротерашш», позволяющий лечить психические недуги, неврозы. В бизнесе, менеджменте используется теория деловых игр; игровой метод широко применяется в обучении.

Особенно тесно игра связана с искусством. Не случайно творчество актера и музыканта называют игрой. На фронтоне шекспировского театра «Глобус» было начертано: «Мир — театр, люди — актеры». Сам Шекспир писал:

Весь мир — театр.

В нем женщины, мужчины — все актеры.

У них свои есть выходы, уходы, И каждый не одну играет роль66.

Многозначительны названия классических литературных произведений: «Божественная комедия» Данте, «Человеческая комедия» О. Бальзака, «Американская трагедия» Т. Драйзера, «Кукольный дом» Г. Ибсена, «Маскарад» М. Лермонтова, «Балаганчик» А. Блока, «Игра в бисер» Г. Гессе и др.

Игровая деятельность может стать доминирующей в образе жизни. Яркий пример игровой натуры — 3. Н. Гиппиус, «богиня декадентства», «белая дьяволица» петербургских литературных и философских салонов Серебряного века. Одна из ее современниц вспоминает: «Между ней и внешним миром происходила постоянная борьба — игра. Она, настоящая она, укрывалась иронией, капризами, интригами, манерностью от настоящей жизни вокруг и в себе самой»56. Показательно исповедально звучащее стихотворение Гиппиус «Игра», написанное, когда поэтессе исполнилось 55 лет:

Совсем не плох и спуск с горы:

Кто бури знал, тот мудрость ценит. Лишь одного мне жаль: игры...

Ее и мудрость не заменит.

Игра загадочней всего

И бескорыстнее на свете.

Она всегда — ни для чего,

Как ни над чем смеются дети...

Игрой заинтересовались математики, разработавшие теорию игр, предметом которой стали математические модели конфликтных ситуаций. Под конфликтом понимается всякое явление, в котором участвуют различные стороны (игроки), наделенные несовпадающими интересами. К конфликтам в таком понимании слова относятся многие экономические, социальные, правовые, военные ситуации, спортивные состязания, салонные игры (шахматы, шашки, домино, карточные игры). Стремление игроков скрывать свои действия друг от друга приводит к неопределенности. Теория игр позволяет принимать оптимальные решения в условиях неопределенности.

Йохан Хейзинга (1872-1945), нидерландский историк культуры, завоевавший славу выдающегося мыслителя XX века, благодаря вышедшей в 1938 году книге «Человек играющий» (русский перевод 1992 года), показал, что игра непременно присутствует во всех явлениях духовной культуры: в мифе, религии, литературе, изобразительном искусстве, философии, правосудии и даже военных действиях. О языке Хейзинга сказал так: «Дух, формирующий язык, всякий раз перепрыгивает играючи с уровня материального на уровень мысли. За каждым выражением абстрактного понятия прячется образ, метафора, а в каждой метафоре скрыта игра слов»67.

Итак, сфера игровой деятельности чрезвычайно разнообразна и выходит далеко за пределы досуговых игр и соревнований. Игровые ситуации и игровые или псевдоигровые формы поведения обнаруживаются во всех видах человеческой активности. Игра — вечный спутник социально-культурной и индивидуально-культурной деятельности. Не случайно главное значение игры в человеческом * обществе увлеченные теоретики игры видят в том, что игра есть «основание и фактор культуры в целом» (Й. Хейзинга).

Изучением досуга занимаются, во-первых, социологические дисциплины, такие как социология досуга, социология рекреации, социология труда, социология образа жизни, экономическая социология; во-вторых, социобиологические дисциплины, такие как физиология отдыха, курортология, социология спорта; в-третьих, культурологические дисциплины, прежде всего социология культуры и теория СКД. Перечислим некоторые проблемы, с которыми сталкиваются перечисленные дисциплины.

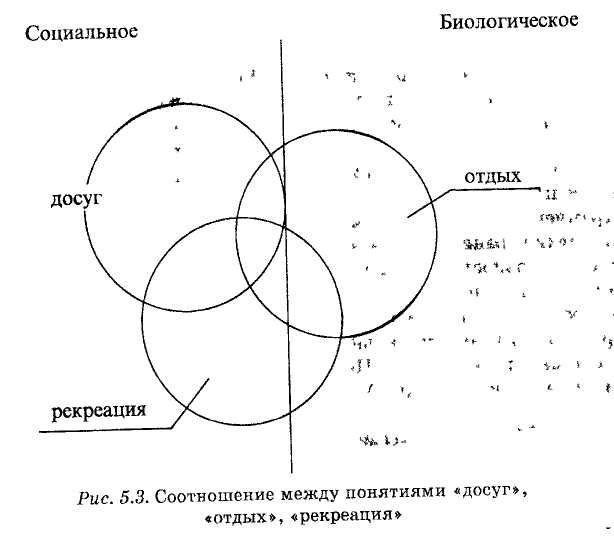

1. Проблема определения понятий «досуг», «отдых», «рекреация» и их разграничение. Досуг, как уже говорилось, связывается сактивностью, причем с активностью культурной, добровольно осуществляемой в свободное время с целью развлечения, самосовершенствования, самоутверждения и пр. Отдых не обязательно связывается с активной деятельностью, он может быть пассивным, его отличительная особенность — включенность в биологические ритмы жизнедеятельности, представляющие собой периодическую смену активности (движения, работы) и отдыха (покоя).

Термин «рекреация» (от лат. восстановление) означает возобновление, возрождение, восстановление, компенсацию, регенерацию духовных и физических сил, затраченных на какую-либо работу. Отдых не всегда приносит рекреацию (бездарно растраченное свободное время вызывает усталость, а не возрождение сил), а рекреация не обязательно происходит во время отдыха, она может быть связана со сменой занятий, эмоциональным возбуждением, появлением «второго дыхания» и т. п. Рекреация, в отличие от досуга, происходит не только в свободное, но и в рабочее время, чему способствуют перерывы, физкультурные паузы, и т. п. Однако четкого разграничения досуга, отдыха, рекреации практически нет, и они часто употребляются как эквивалентные понятия, что, разумеется, некорректно.

2. Дискуссионной проблемой остается соотношение биологических и социальных начал в досуге, отдыхе, рекреации. Досуг чаще всего признается социально-культурным явлением. Рекреация и отдых имеют как социальную, так и биологическую стороны. В рекреации преобладает социальная сторона, поскольку восстановление духовных и физических сил человека зависит от организации труда, социальных условий, эмоционально-психологического климата68. В отдыхе преобладает удовлетворение биогенной потребности в покое. Сущность дискутируемой проблемы иллюстрируется рис. 5.3.

3. Сущностные социальные функции досуговой деятельности делятся на функции социализации и индивидуализации.

Функция социализации заключается в достижении индивидом слияния с окружающей средой и освоении привлекательных социальных ролей. Этому служат: активный отдых, развлечения, праздничное общение. Определенные досуговые занятия (охота, ночные клубы, теннис, морские круизы, театры и т. п.) входят в стиль жизни и превращаются в символы социальной дифференциации, атрибуты классовой принадлежности.

Функция индивидуализации состоит в самоформировании личности в соответствии с собственным идеалом посредством досуговой деятельности. Индивидуализации служат такие досуговые занятия, как самообразование, творческое самоутверждение, критическое созерцание, дружеское общение, благодаря которым развиваются сложные (элитарные) виды духовной деятельности.

Однако роль досуга в социализации и индивидуализации личности нельзя считать определившейся, здесь требуются дальнейшие исследования. Практическая важность этих исследований состоит в потребности определить сущностные функции культурно-досуговых институтов: в каких случаях они выступают в качестве центров социализации, а в каких — в качестве центров индивидуализации.

4. Разграничение труда и досуга. На первый взгляд, труд и досуг четко разграничены тем, что первый осуществляется в рабочее (служебное) время, а второй — во внерабочее (см. рис. 5.1), первый стимулируется долгом и обязанностями, а второй есть результат свободного выбора; первый побуждается (мотивируется) объективными потребностями, а второй — субъективными желаниями и стремлениями к приятным и полезным ценностям. Но фактически четкие границы труда и досуга существуют для людей с неразвитой духовностью, занятых нормированным репродуктивным трудом. Для творчески заряженных специалистов, аристократов духа разграничение труда и досуга психологически неприемлемо, так как труд дает им эмоциональное удовлетворение более сильное, чем досуговые развлечения. Поэтому труд для них не подневольное занятие, а наслаждение. У. Фолкнер проникновенно писал:

Пускай их делят, кому охота,

А я сливаю с давних пор

Мою забаву с моей работой,

Как оба взгляда в единый взор.

Для разрешения указанных дискуссионных проблем и разработки теоретических обобщений в области досуговой деятельности имеется значительный эмпирический материал, собранный многочисленными исследователями. Основными источниками социологических данных о досуге являются социология досуга и социология культуры.

Социология досуга — это отрасль социологии, изучающая поведение индивидов и социальных групп в свободное время, способы удовлетворения потребностей в отдыхе, развлечении, общении, развитии личности, а также функционирование учреждений, предоставляющих досуговые услуги. В проблемное поле социологии досуга попадает как социально-культурная, так и социально-акультурная (деструктивная, девиантная) деятельность.

Социология культуры сосредоточила свое внимание на духовно-производственных институтах (социология искусства, социология театра, социология музыки, социология религии и т. д.), но в ее предмет входит также культура досуга, в том числе массовая культура.

Благодаря социологическим методам удается определить желательные и фактические предпочтения разных видов досуговых занятий, различия в проведении досуга разными социальными группами, влияние пола, возраста, образования и других социально-демографических характеристик на структуру досуговой деятельности. Так, выясняется, что большинство населения предпочитает выезды за город и туризм в качестве досугового занятия, фактически же свободное время расходуется главным образом на просмотр телепрограмм и занятия с детьми. К посещению культурно-досуговых учреждений склонна незначительная часть населения. В 1980-х годах наиболее привлекательным учреждением было кино: ему отдавали предпочтение 70% опрошенных, а театрам, музеям, библиотекам — лишь 30%. В 1990-х годах кинотеатры растеряли зрительскую аудиторию.

Каким образом фактически распределяется внерабочее время у современных горожан? Как показали исследования московских социологов69, работающие женщины делятся на две категории: занятые семейно-бытовыми делами (75%) и ведущие «досуговый» образ жизни (25%). Первые основную часть внерабочего времени расходуют на домапший труд, уход за детьми и их воспитание, посещение магазинов и учреждений обслуживания. 10—12% внерабочего времени они тратят на пассивный отдых (главным образом просмотр телепередач) и 2—4% — на культурную деятельность (чтение, кино, театр и т. д.). В выходные дни доля пассивного отдыха увеличивается, но наполнение досуга остается прежним.

Вторая категория посвящает досуговым занятиям около половины внерабочего времени, и она, в свою очередь, делится на три примерно равные части: предпочитающие пассивный отдых, предпочитающие активный отдых и ведущие повседневно активную культурную жизнь. Первая часть — это женщины 40-50 лет и " старше, у которых взрослые дети, живущие отдельно. Вторая часть включает людей разного возраста, склонных к туризму и активному отдыху, включая физкультуру и спорт. Третья часть состоит из наиболее динамичных и образованных горожан, регулярно посещающих театры, выставки, другие зрелищные мероприятия, много читающих, практикующих творческое самоутверждение. Собственно говоря, именно последняя часть (около 9—10% всех женщин) образует главную аудиторию учреждений культуры.

У мужчин досугового времени гораздо больше, чем у женщин: от 3 до 5 часов ежедневно. 30% мужчин (люди старше 40 лет с невысоким уровнем образования) предаются на досуге пассивному отдыху; 45% заняты домашними делами и семейными обязанностями; оставшиеся 25% практикуют активный и культурный отдых, пополняя аудиторию учреждений культуры.

Перспективы досуга обусловлены изменениями социально-культурной среды. В России по мере увеличения слоя состоятельных и богатых будет формироваться общество потребления, свойственное западной цивилизации. В подобных обществах, наряду с материальными ценностями, предметами массового потребления становятся духовные ценности: литература, искусство, образование, театр, кино. Культурно-образовательный уровень населения значительно повышается, благодаря, во-первых, обязательному и бесплатному начальному и среднему образованию; во-вторых, средствам массовой коммуникации, и прежде всего телевидению и видеозаписям.

Возникает коллизия: с одной стороны — распространение людей массовой культуры, привыкших без особых усилий с их стороны получать дешевый и комфортабельный доступ к любым духовным ценностям; с другой стороны — потребность общества в высококультурных, интеллектуально и нравственно развитых специалистах-профессионалах.

Причем вследствие динамики общества и производства этим специалистам нельзя ограничиваться однажды полученной специальностью, они должны стать субъектами непрерывного образования. В результате вырисовываются следующие перспективы заполнения досуга русскими людьми начала XXI века:

1. Увеличение времени на образование, то есть социализацию, включая профессионализацию, и индивидуализацию — для активной части населения; отсюда — рост внешкольно-образовательных (педагогических) функций социально-культурных институтов.

2. Расширение спроса на развлечения (потребление культуры) со стороны людей массовой культуры, ведущих «досуговый» образ жизни; отсюда — рост индустрии развлечений и коммерциализации культуры.