Раздел IV

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ИНСТИТУТЫ И СЕКТОРЫ

В разделе 1.5 было введено понятие «социально-культурная система» (СКС), в структуре которой представлены творческие, коммуникационные и обеспечивающие подсистемы, содержащие, в свою очередь, социально-культурные институты. Именно этими институтами создаются те культурные ценности и предоставляются те услуги, которые удовлетворяют культурные потребности пользователей СКС. Поскольку социально-культурные институты (службы, учреждения) весьма многочисленны и разнообразны, то нельзя ограничиться их сводной характеристикой, а желательно получить достаточно многоаспектную классификацию. Благодаря этой классификации можно охватить почти все области реальной социально-культурной практики43, без чего трудно составить конкретное представление о феномене социально-культурной деятельности. Что же касается социально-культурной практики, то ее нельзя представлять в виде аморфного вместилища всевозможных учреждений и служб. Она социально организована, в ней действует разделение труда, в результате которого вырисовываются социально-культурные секторы, которые заслуживают особого рассмотрения.

4.1. Классификация социальных институтов

Существует два понимания социальных институтов. Первое можно назвать нормативным, поскольку здесь институт понимается как совокупность исторически сложившихся неформальных социальных норм (обычаев, нравов), концентрирующихся вокруг какой-то главной цели, ценности или потребности. Типичные примеры: институт семьи, нравственность, естественный язык, фольклор, литература, искусство.

Второе понимание социального института — учрежденческое, кстати сказать, более близкое к этимологии слова «институт», которое изначально имело значение «учреждение». Социальный институт в этом случае понимается как формально организованная совокупность учреждений (служб, центров) и профессиональных групп, обладающая самовоспроизводством и определенным общественным назначением. Учрежденческие социальные институты выросли из нормативных институтов. Например, библиотечный социальный институт вырос из любительской деятельности библиофилов — книгособирателей; затем — нормативная стадия, когда книга стала выступать в качестве священного предмета, духовной ценности, подлежащей почитанию и хранению; наконец — организационно оформленный и общественно признанный учрежденческий социальный институт. Другими примерами институтов такого рода являются массовая коммуникация, образование, церковь, наука.

Нормативные социальные институты будем называть неформальными, учрежденческие — формальными.

Социально-культурные институты (СКИ) — те формальные или неформальные институты, которые обеспечивают осуществление профессиональной или непрофессиональной культурной деятельности. В связи с разнообразием видов культурной деятельности, их субъектов, производимых культурных ценностей состав и границы СКИ становятся плохо различимыми. Например, можно ли считать систему социального обеспечения социально-культурным институтом, а детские дома и дома престарелых — социально-культурными центрами? Является ли тюрьма социально-культурным центром, а полицейский — социально-культурным работником? Относятся ли курорты и дома отдыха к социально-культурным учреждениям? Возможны разные ответы на эти вопросы, и поэтому задача классификации социально-культурных институтов станов вится нетривиальной. Не случайно классификации СКИ, охватывающие все их разнообразие, в литературе отсутствуют.

Для того чтобы построить логически обоснованную классификацию СКИ, надо решить следующие задачи:

— разработать критерии распознавания социально-культурных институтов среди прочих социальных институтов;

— составить перечень основных СКИ, выступающих в качестве объектов классифицирования;

— выбрать схему классификации и уточнить логические требования, предъявляемые к ней;

— построить классификационную схему СКИ.

Будем последовательно решать перечисленные задачи.

Критерии распознавания социально-культурных институтов вытекают из их дефиниции, гласящей, что СКИ — это социальные институты, обеспечивающие осуществление культурной деятельности. В таблице 3.1 перечислены шесть субъектов, культурную деятельность которых обеспечивают СКИ. Часть этих субъектов занимается культурной деятельностью на профессиональной основе и, следовательно, входит в состав учрежденческих СКИ. Отсюда — первый критерий распознавания СКИ: по составу профессиональных работников. Согласно этому критерию культурными являются следующие институты:

А. Духовно-производственные социальные институты, в которых заняты профессиональные творческие работники (субъект V). Б. Социально-коммуникационные институты, в которых заняты профессиональные социально-культурные работники (субъект III). Эти СКИ можно считать формальными, поскольку они обладают определенной материально-технической базой и регулируются законодательно принятыми правовыми нормами, одним из примеров которых могут служить «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (1992).

Кроме формальных, существуют исторически сложившиеся неформальные культурные институты, субъектами которых являются анонимные творцы народных культурных ценностей (субъект IV). Исходя из этого факта, вторым критерием распознавания СКИ примем анонимное производство искусственных народных ценностей. По этому критерию выделяются:

В. Неформальные духовно-производственные социальные институты, анонимно производящие народные (этнические) культурные ценности.

Остальные субъекты культурной деятельности, указанные в таблице 3.1, являются потребителями (пользователями, реципиентами) формальных и неформальных социальных институтов, использующими производимые последними предметы и услуги для удовлетворения своих культурных потребностей.

Предложенные критерии позволяют отграничить СКИ от таких социальных институтов, как социальная защита и социальное обеспечение, здравоохранение, экологическая защита, армия, государственное управление и др. Отграниченные социальные институты отнюдь не выводятся за пределы культуры. Результатом их деятельности являются здоровье и благополучие людей, социальная реабилитация и поддержка незащищенных слоев населения, охрана порядка и нравственности, организация материальной и духовной жизни в обществе, другими словами — жизненно важные культурные ценности, но эти ценности являются материальными, а не духовными. С точки зрения социоатрибутивной концепции культуры, все перечисленные институты можно назвать социально-культурными, но это малопродуктивно, т. к. внутри расширительно понимаемого круга СКИ придется выделить те, которые относятся к сфере духовной культуры. Мы предпочитали следовать традициям духовно-производственного, гуманистического, трансцендентного понимания культуры, которые связывают культурную деятельность с созданием, распространением, хранением, освоением не утилитарно полезных вещей, а духовных ценностей.

В итоге государственные и общественные службы помощи семье, материнству, детству, инвалидам и престарелым, благотворительные фонды, наркологические службы, социально-педагогические центры адаптации и реабилитации воспитанников детских домов и пр., само наличие и степень развития которых и есть показатель культурности общества, мы относим к социальным, а не к социально-культурным институтам. Аналогично было бы некорректно относить к социально-культурным институтам полицию, тюрьмы, психиатрические лечебницы, также свидетельствующие об уровне культуры общества. Эти социальные институты правомерно именовать социально-защитными, но никак не социально-культурными.

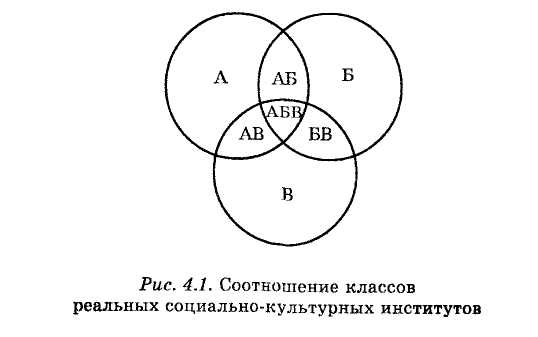

Социально-культурные институты А, Б, В, названные ранее, — это не отдельные учрежденческие или нормативные институты, а целые их группы, точнее — классы. Распознавание реальных СКИ, входящих в эти классы, затрудняется тем, что в реальной действительности принятые нами критерии распознавания СКИ срабатывают не один, а несколько раз одновременно. В результате реальные социально-культурные институты входят не в один, а в два или даже три класса, из-за чего приходится их подразделять не на три, а на семь классов, указанных на рис. 4.1. все перечисленные институты можно назвать социально-культурными, но это малопродуктивно, т. к. внутри расширительно понимаемого круга СКИ придется выделить те, которые относятся к сфере духовной культуры. Мы предпочитали следовать традициям духовно-производственного, гуманистического, трансцендентного понимания культуры, которые связывают культурную деятельность с созданием, распространением, хранением, освоением не утилитарно полезных вещей, а духовных ценностей.

В итоге государственные и общественные службы помощи семье, материнству, детству, инвалидам и престарелым, благотворительные фонды, наркологические службы, социально-педагогические центры адаптации и реабилитации воспитанников детских домов и пр., само наличие и степень развития которых и есть показатель культурности общества, мы относим к социальным, а не к социально-культурным институтам. Аналогично было бы некорректно относить к социально-культурным институтам полицию, тюрьмы, психиатрические лечебницы, также свидетельствующие об уровне культуры общества. Эти социальные институты правомерно именовать социально-защитными, но никак не социально-культурными.

Социально-культурные институты А, Б, В, названные ранее, — это не отдельные учрежденческие или нормативные институты, а целые их группы, точнее — классы. Распознавание реальных СКИ, входящих в эти классы, затрудняется тем, что в реальной действительности принятые нами критерии распознавания СКИ срабатывают не один, а несколько раз одновременно. В результате реальные социально-культурные институты входят не в один, а в два или даже три класса, из-за чего приходится их подразделять не на три, а на семь классов, указанных на рис. 4.1.

В каждом из классов обнаруживаются следующие реальные СКИ. А. Духовно производственные формальные институты А.1 Социально-политические институты: идеология, политика, право, государственное управление.

А.2 Научно-технические институты, включая академии наук, НИИ и т. п.

АБ. СКИ, сочетающие духовное производство и коммуникационную деятельность.

АБ.1 Церковь, обеспечивающая творческое раскрытие, обоснование и распространение религиозных догм.

АБ.2 Журналистика, включая прессу, радио, телевидение.

АБ.З Службы специальных коммуникаций: научно-техническая реклама, биржи труда и т. д.

АБВ. СКИ, сочетающим духовное производство с формальной и неформальной коммуникацией, является институт народного образования (социализации личности).

АБВ.1 Базовое образование, охватывающее дошкольные учреждения, среднюю школу, среднюю специальную и высшую школу.

АБВ.2 Дополнительное образование: системы повышения квалификации, профессиональные курсы, музыкальные школы и пр.

АВ. СКИ, сочетающие формальные нормативы и свободу творческого самовыражения.

АВ.1 Гуманитарные духовно-производственные институты.

АВ.11 Архитектура.

АВ.12 Искусство (изобразительное, исполнительское, зрелищное). АВ.13 Словесность (язык, публицистика, литература). АВ.2 Любительское творчество.

АВ.21 Коллекционеры: библиофилы, филателисты, филокартисты и пр.

АВ.22 Техническое творчество и технические виды спорта: авиамоделисты, автолюбители, кинолюбители, радиолюбители, фотолюбители, парашютисты и пр.

АВ.23 Художественная самодеятельность.

Б. Коммуникационные институты

Б.1 Институты документальной коммуникации (массовое и специальные).

Б.11 Архивы.

Б.12 Библиотеки.

Б.13 Библиография.

Б. 14 Издательства.

Б.15 Книжная торговля.

Б.16 Музеи, выставки.

В.17 Прочие.

Б.2 Недокументальная коммуникация: лекции, пропаганда, проповедничество, конференции, слухи, электронная почта, демонстрации.

БВ. СКИ, сочетающие неформальное творчество и коммуникационную деятельность.

БВ.1 Семья как институт социализации и индивидуализации нового поколения.

БВ.2 Клубные учреждения (клубы, дома культуры, казино и т. п.).

БВ.З Садово-парковые учреждения: заповедники, диснеевские парки, зоопарки, ботанические сады, цветочные выставки и пр.

БВ.4 Массовые праздники, карнавалы, гуляния.

БВ.5 Инициативные культурозащитные движения: «зеленое движение», «синее движение», общества охраны памятников истории и культуры, общества охраны природы и т.д.

В. Социальные институты неформального народного творчества

8.1 Нравственность — система общественно одобряемых норм поведения.

8.2 Фольклор, народное искусство, народные обычаи и пр.

В общей сложности получается около 30 социально-культурных институтов, образующих совокупность объектов классификации.

Следующая задача — выбор схемы классификации, наиболее удачно упорядочивающей классифицируемые объекты.

Известны две схемы классификации, пригодные для упорядочения многоаспектных (требующих нескольких аспектов рассмотрения) объектов: иерархическая и фасетная. Иерархическая (от слова «иерархия» — подчинение) классификация наиболее распространена в науке и практической жизни; фасетная (от «фасет» грань, аспект) используется, как правило, в качестве дополнительной к первой, выступающей в роли основного ряда. Остановимся кратко на логических основах обеих классификаций.

Когда в формальной логике говорят о классификации, то имеют в виду иерархическую классификацию. Сущность классификации заключается в раскрытии объема понятия (напомним, что мы ведем речь о понятии «социально-культурный институт») путем последовательного перечисления всех понятий, которые являются по отношению к нему видовыми (мы имеем в виду разные СКИ, указанные в предыдущем разделе). Видовые понятия называются членами деления, а понятие, в объеме которого содержатся все члены деления, называется делимым понятием.

Выделение видовых понятий (членов деления) производится с помощью основания деления. Основание деления — наименование однородных признаков, присущих всем предметам, образовавшим объем данного понятия. Например, основаниями деления книг могут быть: автор, язык, страна и место издания, издательство, тематика, время выхода в свет.

Одно и то же понятие может делиться по разным основаниям, но выбор оснований деления важен для практического использования. К примеру, книги можно упорядочить по числу страниц, но такое упорядочение бесполезно, потому что потребность в выделении книг, включающих, допустим, 175—200 страниц, очень маловероятна. Зато часто возникают потребности подобрать тематически родственную литературу или литературу одного автора, и тогда деление по тематике или по авторству оказывается важным и полезным. Классификация, произведенная по существенным, а не формальным основаниям деления, называется естественной (хрестоматийный пример естественной классификации — Периодическая таблица Д. И. Менделеева). Мы будем стремиться к построению естественной классификации социально-культурных институтов.

Формальной логикой установлены следующие правила построения иерархических классификаций, кстати, восходящие к самому Аристотелю.

1. Желательно, чтобы в качестве оснований деления выступали существенные признаки, тогда классификация будет естественной. К таким признакам, несомненно, относится вид культурной деятельности, что было учтено при предварительном упорядочении СКИ.

2. Классификация должна быть непрерывной, без пропуска важных оснований деления. Например, деление книг на поэзию, учебники, энциклопедии будет не непрерывным, так как пропущены виды литературы (художественная, учебная, справочная), на которые следует предварительно поделить книги.

3. Классификация должна быть адекватной, или соразмерной. Она является таковой, если члены деления в своей совокупности исчерпывают объем делимого целого. Например, можно поделить книги на русские и иностранные. Это соразмерное деление. Несоразмерным будет деление книг на русские, английские, немецкие, японские. Соразмерность в этом ряду будет достигнута, только если ввести псевдовид «прочие».

4. Правило единства основания деления: каждое деление должно производиться только по одному основанию. X. Л. Борхес в одной из своих книг привел следующую «классификационную абракадабру»: все животные в одной китайской энциклопедии делились на принадлежащих императору, бальзамированных, прирученных, молочных поросят, сирен, сказочных, буйствующих как в безумии, неисчислимых, только что разбивших кувшин и т.д. Конечно, Борхес утрировал, но в литературе нередко приходится сталкиваться с нарушениями единства основания деления.

5. Члены деления должны исключать друг друга, то есть должны быть внеположенными (несовместимыми) понятиями. Например, деление книг на полезные и интересные не соблюдает это правило, так как полезные книги могут быть интересными, а интересные — полезными.

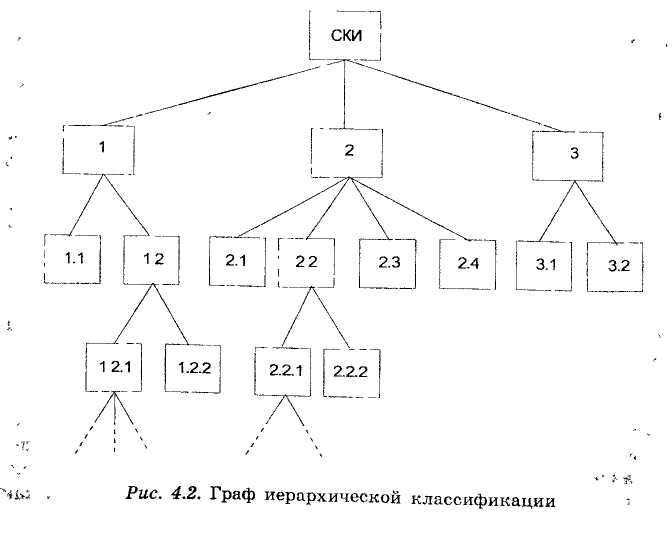

Иерархическую классификацию принято изображать в виде древовидного графа, корнем которого служит классифицируемое понятие, а узлами — члены деления. Образец подобного графа приведен на рис. 4.2.

Граф иерархической классификации легко преобразовать в табличную форму. Для упорядочения перечисления членов деления в таблице используются присвоенные им буквенные или цифровые индексы. Все цифры считаются десятичными дробями, то есть 1 = 0,1; 11 = 0,11; 112 - 0,112 и т. д. Тогда перечисление строится по возрастанию значений так, что индекс 1121 предшествует индексу 2, а индекс 64 — индексу 7. Примером таблицы иерархической классификации может служить перечень основных СКИ (см. выше).

Фасетная классификация отличается от иерархической тем, что она одновременно, как говорят, параллельно, применяет несколько оснований для деления основного понятия, а в иерархической классификации деление происходит последовательно, а не параллельно. Фасетная классификация представляет собой совокупность небольших иерархических классификаций, каждая из которых раскрывает один аспект (фасет) основного понятия. Для СКИ легко обнаруживаются следующие основания деления, пригодные для построения фасетной классификации: контингент пользователей (массовые, специальные, детские и др.); формы собственности (государственные, общественные, акционерные, частные); экономический статус (коммерческие, некоммерческие); масштаб деятельности (международные, национальные, региональные, местные). Каждое конкретное учреждение (служба) может быть охарактеризовано с точки зрения каждого из приведенных фасетов, их число можно увеличить, и тогда получится полное его описание (фасетная формула), отличающее его от других СКИ.

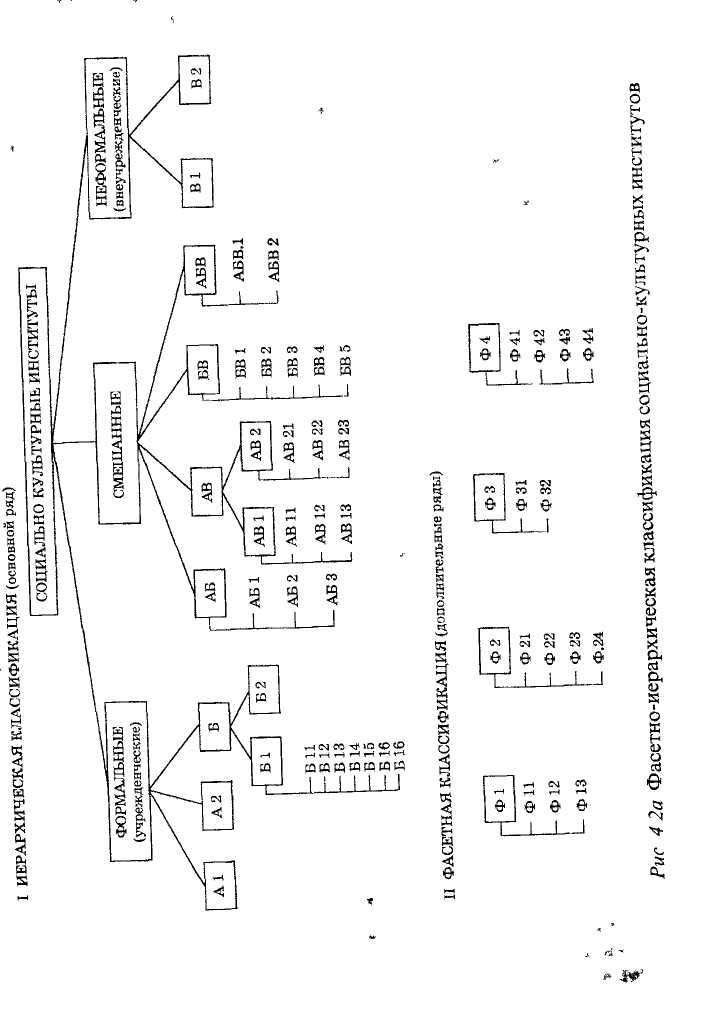

Из-за многочисленности оснований деления иерархическую классификацию, учитывающую все существующие аспекты рассмотрения СКИ, построить практически невозможно. Поэтому изберем фасетно-иерархическую схему, состоящую из двух частей:

I. Основной ряд, организованный по правилам иерархической классификации.

П. Дополнительные фасетные ряды, учитывающие различные аспекты СКИ.

В качестве основного ряда примем иерархически упорядоченный перечень реальных СКИ, приведенный выше. Сохраним деление на семь классов и буквенно-цифровую индексацию. В фасетную классификацию включим четыре фасета: Ф.1 Обслуживаемый контингент. Ф.11 Массовый потребитель (общедоступный СКИ). Ф.12 Особые социальные группы, например, специалиста (специализированный СКИ).

Ф. 13 Дети, юношество.

Ф.2 Форма собственности.

Ф.21 Государственная.

Ф.22 Общественная (профсоюзная, партийная я т.п.).

Ф.23 Акционерная.

Ф.24 Частная.

Ф.З Экономический статус.

Ф.31 Бесприбыльный (некоммерческий СКИ).

Ф.32 Доходный (коммерческий СКИ).

Ф.4 Масштаб действия.

Ф.41 Международный.

Ф.42 Национальный.

Ф.43 Региональный.

Ф.44 Местный (локальный). Схема классификации в целом представлена на рис. 4.2а. Классификация позволяет составить индексное описание любых социально-культурных учреждений. Например, районная детская библиотека получит индекс Б.12: Ф.13: Ф.21: Ф.31: Ф.44, что значит: библиотечное учреждение, обслуживающее детей, принадлежащее государству, бесприбыльное, местного значения; профсоюзный дворец культуры можно описать формулой БВ.2: Ф.11: Ф.22: Ф.32: Ф.43. Фасетные формулы не обязательно использовать каждый раз, они не нужны, если речь идет, к примеру, о любительском творчестве или фольклоре.

Разработанная фасетно-иерархическая классификация имеет следующие ограничения.

1. Она отражает только СКИ, обеспечивающие духовное производство и относящиеся в силу этого к духовной культуре.

2. Культурно-досуговые институты, обеспечивающие активный отдых и физическую рекреацию, не охватываются.

3. Не учитываются общественные движения и организации, не достигшие стадии институирования, например, творческие союзы (Союз писателей, Союз художников и др.), научные общества (Химическое общество, Минералогическое общество и т. д.), политические партии, национальные землячества, религиозные приходы (секты, братства), хотя они играют большую роль в социально-культурной жизни. Не учтены также разнообразные кружки, общества, объединения на основе общности интересов их членов. Эти формы социально-культурной деятельности нуждаются в особом рассмотрении.

4.2. Секторы социально-культурной практики

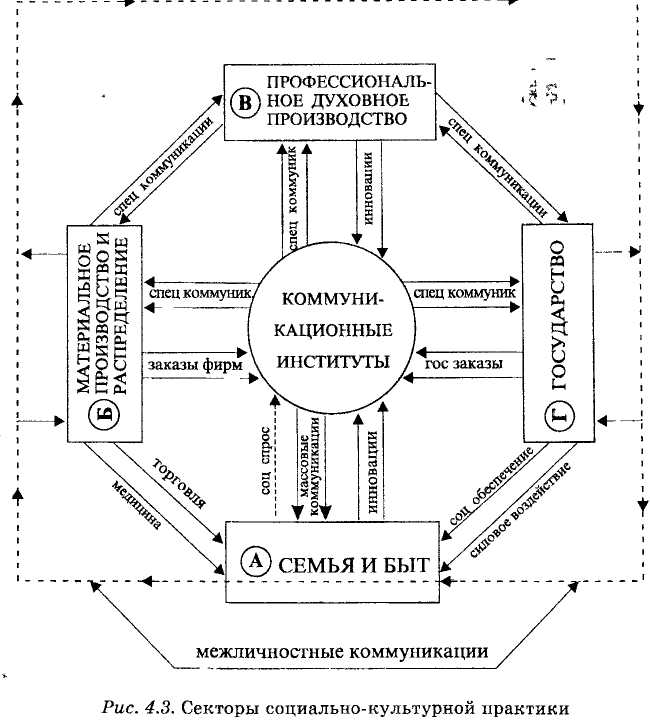

В зависимости от создаваемых культурных ценностей и роли социальной коммуникации различаются четыре сектора (сферы) социально-культурной практики (см. рис. 4.3).

управления, по отношению к материальному производству (сектор Б) — как массовый потребитель, по отношению к профессиональному духовному производству (сектор В) — как массовая аудитория. Вместе с тем сектор А является источником таких фундаментальных культурных и социальных ценностей, как национальный язык, фольклор, народное искусство, мораль, традиционные социальные нормы, общественное мнение, обыденное сознание. Именно в этом секторе локализованы все непрофессиональные субъекты социально-культурной деятельности, указанные в табл. 3.1 (субъекты I, II, IV, VI). Сектор А можно назвать сектором массового неформального духовного производства и потребления. Сюда относятся такие неформальные институты, как семья (БВ.1), массовые праздники и инициативные движения (БВ.4 и БВ.5), любительское творчество (АВ.2), народное творчество (В.1 и В.2).

Секторы Б, В, Г охватывают сферу профессионального производства различных культурных ценностей и официально оформлены. Главным источником духовных культурных новаций служит сектор В, включающий такие формальные духовно-производственные институты, как наука и техника (А.2), церковь (АБ.1), гуманитарные духовно-производственные институты (АВ.1).

Взаимодействие различных секторов обеспечивается благодаря межличностной коммуникации, основой которой служит семейно-бытовой сектор, и исторически сложившимся коммуникационным * институтам, включая институт народного образования АБВ. По общественному назначению коммуникационные институты делятся на две группы: общедоступные, обеспечивающие массовую коммуникацию (институты АБ.1, АБ.2, массовые Б.1 и Б.2, БВ.2, БВ.З, БВ.4) и специальные, обслуживающие коммуникационные потребности секторов Б, В, Г (службы специальных коммуникаций АБ.З и специальные институты документальной коммуникации Б.1). Государство, опираясь на социально-политические институты (А.1 — идеология, политика, право, государственное управление), прежде всего воздействует на коммуникационные институты, создавая или разрушая их, предоставляя им государственные заказы, вводя государственную цензуру или государственные дотации.

Разделение социально-культурной практики на секторы и распределение по этим секторам социально-культурных институтов наглядно показывает единство социально-культурной системы, обеспечиваемое благодаря постоянному взаимодействию духовно-производственных и коммуникационных институтов, создателей культурных ценностей и их потребителей, формальной и неформальной социально-культурной и индивидуально-культурной деятельности.

4.3. Функции социально-культурных институтов

В науке существуют два понятия функции: функция-зависимость (функциональная зависимость) и функция-способность (функциональная способность). В том и другом случае действительна формула у = f(x), но читается эта формула по-разному.

Функция-зависимость описывает закономерное изменение зависимой переменной у при изменении независимой переменной х. Функциональные зависимости изучаются в математике, логике, кибернетике, в естественных и общественных науках. Например, старение научно-технической литературы есть функция изменений в общественном знании (на художественную литературу эта зависимость не распространяется); читательский спрос изменяется в зависимости от культурного роста (или, наоборот, деградации) населения.

Функция-способность описывает закономерно присущую живым субъектам (организмам, человеку, социальной общности), а также искусственным устройствам (переменная х) способность совершать определенную деятельность (переменная у). В зависимости от субъекта различают физиологические функции, технические функции, социальные функции. Социальные функции — способности социальных институтов совершать определенную социально полезную деятельность, предусмотренную их назначением (целью).

Социальные институты являются элементами социально-культурной системы (СКС), входя в одну или несколько ее функционально-специализированных подсистем. В разделе 1.5 выделены три творческие подсистемы (профессионально- производственная, народного творчества, любительского творчества) и две коммуникационные (подсистема хранения и подсистема распространения культурных ценностей), посредством которых реализуются сущностные функции СКС. Эти сущностные функции не случайны, они вытекают из содержания СКД, указанного в ее дефиниции (раздел 1.4), и их получается четыре, а именно:

— творческая функция, состоящая в создании духовных ценностей;

— функция индивидуализации — функция развития индивидуальных способностей и стимулирования их реализации;

— функция социализации, заключающаяся в распространении культурных ценностей и обеспечении доступа к ним;

— функция социальной памяти (мнемическая функция), состоящая в обеспечении сохранности культурных ценностей.

Эти сущностные функции СКС распределяются между социально-культурными институтами, образуя их сущностные социальные функции.

Сущностные функции — это функции, необходимо (закономерно) присущие социально-культурным институтам в силу того, что они являются социально-культурными, а не социально- защитными, материально-производственными, государственно-управленческими или еще какими-либо. Кроме того, СКИ выполняют прикладные функции, предписанные им в данных исторических условиях. В зависимости от функциональной специализации отдельный СКИ выполняет 2-3 сущностные функции.

Класс А — духовно-производственные формальные институты — творческая функция, функции индивидуализации и социализации. Класс АБ — творческая функция и функция социализации. Класс АБВ — творческая функция, функции социализации и индивидуализации.

Класс АВ — творческая функция, функция индивидуализации. Класс Б. Коммуникационные институты — функции социализации, индивидуализации, социальной памяти (мнемическая функция). Класс БВ — творческая функция, функции социализации и индивидуализации.

Класс В — творческая функция, функции социализации и социальной памяти.

Во избежание путаницы следует обратить внимание на то, что перечисленные сущностные функции СКИ в трудах разных авторов предстают в различном терминологическом оформлении. Наиболее распространены следующие варианты:

творческая = функции самореализации, инновационная, духовно-производственная;

индивидуализации = развивающая функция, функции саморазвития, самообразования;

социализации = педагогическая, воспитательная, образовательная, просветительская, познавательная, ценностно-ориентационная,

оценочная функции;

мнемическая = кумулятивная, информационно-поисковая. Коммуникационная (информационная) функция — интегральная сущностная функция, представляющая собой единство функций индивидуализации и социализации. Дело в том, что коммуникация, особенно общение между людьми, в общем случае оказывает одновременно и социализирующее, и индивидуализирующее (развивающее) воздействие.

На основе сущностных функций формируются прикладные функции СКИ, которые обусловлены текущими общественными задачами. Прикладных функций очень много. Назовем для примера пять, наиболее распространенных: внешкольно-образовательная, культурно-просветительная, научно-вспомогательная (обеспечение научно-технического прогресса), идеологическая (идейно-воспитательная), гедонистическая (культурно-досуговая, оздоровительная). Прикладные функции являются исторически обусловленными, отсюда и вытекает их прагматическая направленность, позволяющая называть их прикладными. Состав функций, выполняемых теми или иными СКИ, исторически и социально обусловлен, он является переменным и разнообразно терминологически оформлен.

Ясно, что школы или библиотеки античности, зрелого капитализма или социализма были ориентированы на разные цели. Например, советские органы управления библиотечным делом объявили библиотеки в СССР «идеологическими, культурно-просветительными и научно-информационными учреждениями», ведущей социальной функцией которых является идеологическая (Положение о библиотечном деле в СССР, принятое в 1984 г.)- В современных западноевропейских библиотеках принята иная функциональная ориентация. Точно так же советская школа, в отличие от зарубежных школ, считала приоритетной функцией «последовательно проводить ленинские принципы воспитания и образования учащихся», «формировать у каждого из них высокие качества гражданина социалистического общества, активного строителя коммунизма».

Прикладные функции образуются вследствие стремления органов власти и самого населения использовать возможности (ресурсы) коммуникационных институтов для достижения своих целей. Хронологически прикладные функции появляются одновременно с сущностными функциями, но в силу их производности от первых должны считаться вторичными.

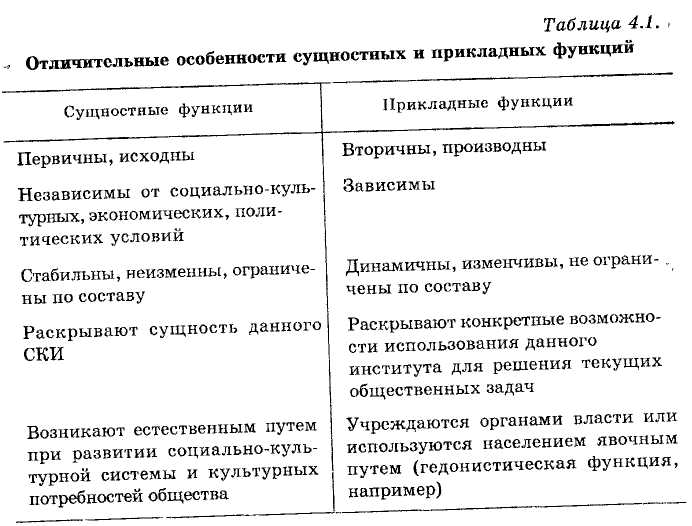

Если использовать философские понятия феномен, означающее явление, данное в опыте и чувственно ощущаемое, и ноумен, означающее постигаемую разумом основу (причину) феномена, то прикладные функции — это феномен, а сущностные — ноумен. В табл. 4.1 приведено сопоставление отличительных особенностей сущностных и прикладных функций социально-культурных институтов.

Разграничение социальных функций на сущностные и прикладные можно проследить не только применительно к социально-культурным институтам, но и применительно к другим искусственным или естественным объектам, используемым в социальной практике. Например, сущностная функция корабля заключается в способности перемещаться по поверхности воды, а прикладные функции проявляются в его назначении: грузовой, пассажирский, специализированный т.д. Сущностная функция книги состоит в фиксировании посредством знаков определенных результатов мышления, а использование книги в качестве средства идеологической борьбы, учебного пособия, носителя научных знаний или эмоциональных переживаний есть реализация прикладных функций.

Многие особенности сущностных и прикладных функций противоположны (см. табл. 4.1). В то же время они связаны друг с другом, предполагают и дополняют друг друга. Сущностные функции реально проявляются через прикладные функции. Только в абстракции может мыслиться «корабль вообще», а реально суще

4.4. Модели государственного управления социально-культурной системой

Термин «государство» понимается в двух смыслах: широком — исторически сложившаяся совокупность людей, организованных политически; узком — институт управления (государственная власть).

В первом случае государство охватывает всех граждан, совпадая по объему с понятием «общество», во втором случае — противополагается гражданам в качестве особого субъекта общественной жизни. Мы придерживаемся здесь второго понимания, отождествляя государство с государственной властью. Эта власть выступает в качестве одного из секторов социально-культурной практики (сектор Г на рис. 4.3), часто претендуя на роль управляющего органа в социально-культурной системе. Управленческие воздействия государства на СКС заключаются в следующем:

— выполнение роли социального коммуниканта (законодателя и идеолога), адресующегося к массовым аудиториям (обществу в целом);

— выполнение роли организатора и попечителя общедоступных социально-культурных учреждений (государственные архивы, библиотеки, школы и т. д.) и управление содержанием их деятельности посредством государственных заказов;

— учреждение и ведение бюрократической системы управления СКС (министерства, государственные служащие, чиновничество);

— коммуникационное насилие путем, во-первых, ограничения коммуникационных каналов (цензура, библиоцид, засекречивание и т. п.), во-вторых, манипулирования общественным сознанием (пропаганда, демагогия, замалчивание, полуправда и пр.);

— материальное и моральное поощрение деятелей культуры, выступающих в поддержку существующей власти и создающих культ вождей и монархов.

Воздействие государства на социально-культурную систему зависит от типа государственного устройства и национальных традиций. Причем религиозная цензура, инициируемая фанатиками и осуществляемая чернью, предшествовала цензуре государственной власти. Коллективистская мораль, утверждающая приоритет традиций по отношению к вольномыслящей личности, есть цензура общества. Казни Сократа, Савонаролы, Христа, религиозных пророков — проявления общественной цензуры.

Восточные деспоты неизменно преследовали книги и сжигали библиотеки. Например, китайский император Цинь Шихуанди, захвативший престол в 221 году до н. э., систематически конфисковывал и сжигал труды философов-конфуцианцев, ибо боялся, что содержащиеся в них «опасные мысли» могут повредить его власти. Легендарным стал ответ халифа Омара (634-644), захватившего Александрию. Когда его спросили, что делать с Александрийской библиотекой, он сказал: «Ее следует сжечь. Если писания греков согласуются с Кораном, то они бесполезны и хранить их не стоит; если же не согласуются, тогда они вредны и их тем более следует уничтожить». Так библиотека, собиравшаяся в течение 900 лет, была пущена на растопку общественных бань.

Современная политология утверждает, что политика охватывает не только государство и политические партии, но и проникает во все области общественной жизни: экономику, культуру, религию, науку, спорт. Политикой занимаются профсоюзы, церковь, неформальные легальные и нелегальные объединения и пр. Политика — это инструмент сознательного саморегулирования общества, поэтому она распространяется на любые социальные образования, в том числе социально-культурные институты. Однако степень политизированности учреждений культуры зависит от политической системы. Имеются следующие варианты.

1. Тоталитаризм, исходящий из всеобъемлющей, тотальной политизации общества и не признающий никаких ограничений политического воздействия. В тоталитарных моделях государство, сросшееся с правящей партией, управляет всеми секторами социально-культурной жизни, в том числе семейно-бытовым сектором, упраздняя гражданское общество и автономию частной жизни.

2. Анархизм — антипод тоталитаризма, полностью исключающий государство как средство насилия над личностью из социально-культурной жизни и заменяющий государственную власть самоуправлением свободных суверенных индивидов (исторический опыт показал утопичность анархической модели).

3. Демократический либерализм отстаивает право гражданского общества на неконтролируемую государством хозяйственную, политическую, семейную и социально-культурную деятельность; за государством остается роль «ночного сторожа», охраняющего общественный порядок, безопасность, права и свободы граждан (концеепция правового государства).

4. Социал-демократия отказывается от признания капитализма саморегулирующимся обществом и считает, что правительство должно взять ответственность за благополучие всего общества и в связи с этим иметь возможность вмешиваться в экономику, сферу социального обеспечения, занятости, трудовых отношений (социальное государство); в социальном государстве уместна цензура порнографии, насилия, полиция нравов и т. п.

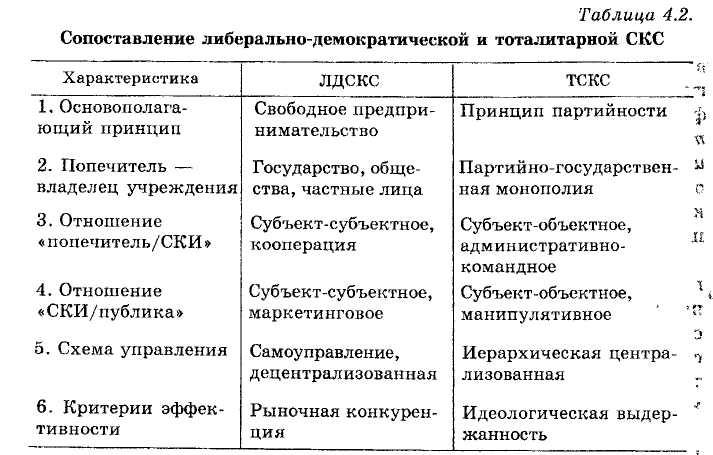

Оставим в стороне анархию и социал-демократию и сопоставим две полярные модели организации социально-культурных систем (СКС):

— либерально-демократическую (ЛДСКС),

— тоталитарную (ТСКС).

Этим моделям свойственны противоположные характеристики, представленные в табл. 4.2.

Состав социально-культурных институтов, образующих профессиональное ядро СКС, один и тот же, представленный в фасетло-иерархической классификации в разделе 4.1. Используются этими службами, в сущности, одни и те же технологические процессы и технические средства, а работники обладают примерно одинаковыми знаниями, умениями и навыками. Но из-за различий, отмеченных в табл. 4.2, структура ЛДСКС и ТСКС оказывается разной.

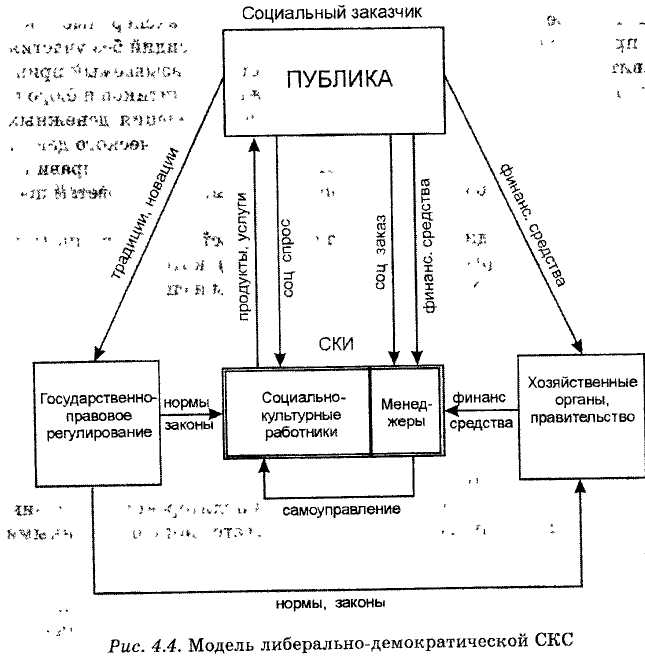

Либерально-демократическая модель (рис. 4.4) включает 4 функциональных узла.

1. Публика — социальный заказчик, гражданское общество, добровольный потребитель коммуникационных продуктов и услуг.

2. Самоуправляющиеся социально-культурные институты, в составе которых действуют:

— работники социально-культурных служб;

— менеджеры СКИ.

3. Государственное правовое регулирование: законодательные и нормативные акты, регулирующие права и обязанности субъектов культурной деятельности.

4. Правительственные, общественные, частные хозяйственные органы (учреждения, фирмы, предприятия, общества), выступающие в качестве источников финансирования (учредителей, спонсоров) социально-культурных учреждений.

Частные фирмы охотно финансируют социально-культурные учреждения в том случае, когда СКД оказывается прибыльным бизнесом. В этом качестве часто выступают шоу-бизнес, издательское дело, информационный сервис. Общественные организации (профессиональные общества, ассоциации) обеспечивают специальную коммуникацию между своими членами, как правило, не преследуя коммерческих целей. На долю правительственных органов приходится финансовая поддержка социально-культурных проектов национального значения, бесприбыльных коммуникационных служб (учебных заведений, библиотек, музеев, архивов), отдельных деятелей культуры и искусства. Правительственная поддержка социально-коммуникационных служб может осуществляться в следующих формах.

1. Предоставление налоговых льгот частным лицам или фирмам, жертвующим деньги на культуру и искусство.

2. Прямое субсидирование через независимые экспертные советы, принимающие решение о распределении субсидий без участия правительственных чиновников. Действует так называемый принцип «длины руки», который призван держать политиков и бюрократов на расстоянии «длины руки» от распределения денежных средств, а также ограждать СКИ от прямого политического давления или цензуры. Экспертные советы поддерживают, как правило, элитарное искусство и бесприбыльные проекты, следуя советам профессионалов.

3. Прямое субсидирование через правительственные органы (министерство культуры, департамент культуры), которые ориентируются на принятые государственные программы и спрос населения, а не на творческий поиск.

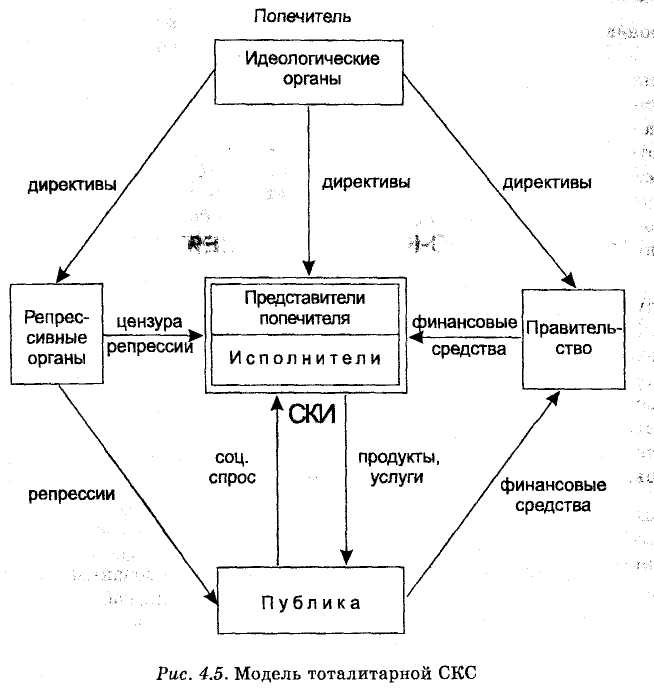

Тоталитарная СКС является незаменимым орудием тоталитаризма. В качестве попечителя ТСКС выступают идеологические органы, диктующие подлежащие пропаганде идеи, имена, события и осуществляющие всеобъемлющую цензуру. Между идеологическими органами и социально-культурными институтами существуют субъект-объектные отношения, свойственные административно-командной системе. Это же отношение передается на уровень СКИ — публика, где последняя подвергается манипуляторскому давлению (идейно-воспитательной обработке) в соответствии с полученными сверху указаниями.

Владельцами коммуникационных служб ТСКС не могут быть частные лица или независимые общественные объединения. Монопольным хозяином социально-культурной системы являются партийно-правительственные органы, к которым примыкают профсоюзные и общественные организации, находящиеся под их контролем.

Непременным элементом ТСКС становятся репрессивные органы, представительства которых в виде «первых отделов» существовали во всех крупных учреждениях культуры Советского Союза. Этими же органами обеспечивались цензура, библиоцид, а также устранение нежелательных сотрудников.

На рис. 4.5 представлена модель тоталитарной СКС, которую полезно сравнить с моделью ЛДСКС (рис. 4.4). Нельзя не обратить внимание на следующие их различия:

— публика в либерально-демократической модели выступает как равноправный партнер коммуникационных служб, формирующий социальный заказ (субъект-субъектные отношения); тоталитарная модель превращает публику в пассивный объект манипулирования (субъект-объектные отношения);

— ЛДСКС строится на основе правовых норм и законов гражданского общества, ТСКС приводится в действие директивами руководящих органов;

— включение репрессивных органов в структуру коммуникационной системы — свидетельство аморального коммуникационного насилия в рамках ТСКС;

— менеджеры, руководящие коммуникационными службами ЛДСКС, существенно отличаются по квалификационным характеристикам от своих коллег в ТСКС, которые зачастую являлись номенклатурными представителями идеологических органов, подбирались и утверждались ими; различны также требования к рядовым работникам и исполнителям.