- •Введение

- •Часть I клиническая физиология главных синдромов критических состояний

- •Глава 1

- •Физиологические эффекты гиповолемии

- •Функциональные критерии

- •Глава 2 острая дыхательная недостаточность

- •Функциональные критерии

- •Принципы интенсивной терапии

- •Свертывание крови и фибринолиз

- •Первичная адгезия и агрегация

- •Реакция освобождения и вторичная агрегация

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 4 гепаторенальный синдром

- •Физиологические механизмы

- •Функциональные критерии

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 5 острая церебральная недостаточность

- •Физиологические механизмы

- •Функциональные критерии

- •Прогноз неврологического статуса

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 6 болевой синдром

- •Физиологические механизмы

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 7 операционный стресс

- •Функциональные критерии

- •Принципы физиологической защиты

- •Глава 8 нарушение метаболизма

- •Пути управления метаболизмом

- •Нарушение осмол яркости и водно-электролитного баланса

- •Часть II клиническая физиология методов интенсивной терапии, анестезии и реанимации

- •Реанимация при остановке сердца и дыхания

- •Г л а в а 11 инфузионная и трансфузионная терапия

- •Инфузия медикаментов

- •Парентеральное питание

- •Методы инфузионной терапии

- •Глава 12 вспомогательное кровообращение

- •Метод контрпульсации

- •Шунтирование желудочков

- •Функциональные эффекты

- •Глава 13 респираторная терапия

- •Оптимизация естественных механизмов дренирования мокроты

- •Глава 14 антигипоксическая терапия (ингаляционная, трансфузионная и медикаментозная)

- •Ингаляционная оксигенотерапия

- •Гипербарическая оксигенация

- •Энтеральная оксигенация

- •Трансфузионая оксигенация

- •Искусственная вентиляция легких

- •Клинико-физиологические аспекты процедуры искусственной вентиляции легких

- •Объективные критерии

- •Глава 16 искусственная миоплегия

- •Миорелаксанты и мышечная система

- •Глава 17 детоксикационная терапия

- •Стимуляция естественной детоксикации

- •Искусственная детоксикация

- •Синдроматическая терапия

- •Глава 18 мониторизация

- •Принципы мониторизации

- •Методы и цели

- •Параметры мониторизации

- •Часть III клинико-физиологический анализ итар в повседневной практике

- •Глава 19 акушерство

- •Амниотическая эмболия

- •Эклампсия

- •Глава 20 неонатология и педиатрия

- •Реанимация новорожденных

- •Бронхиолит

- •Синдром внезапной смерти младенца

- •Глава 21 пульмонология Влияние анестезиологического пособия на дыхание

- •Тромбоэмболия легочной артерии

- •Бронхоастматический статус

- •Отек легких

- •Синдром шокового легкого

- •Глава 22 кардиология

- •Внезапная кардиальная смерть

- •Кардиогенный шок

- •Глава 23 гепатология

- •Острая печеночная недостаточность

- •Нефрология Влияние анестезии на функции почек

- •Острая почечная недостаточность

- •Глава 25 гематология

- •Геморрагический шок

- •Глава 26 неврология и нейрохирургия

- •Эпилептический статус

- •Столбняк

- •Поражение головного мозга

- •Поражение спинного мозга

- •Глава 27 гастроэнтерология

- •Острейший гастроэнтерит

- •Травматология

- •Травматический шок

- •Синдром жировой эмболии

- •Газовая эмболия

- •Глава 29 иммунологические аспекты практики итар

- •Аллергия в практике итар

- •Анафилактический шок

- •Септический шоковый синдром

- •Список литературы

- •Оглавление

- •Часть I. Клиническая физиология главных синдромов критических состояний ..........……………………………………….. 12

- •Глава 1. Нарушение реологии крови и острая гиповолемия .…………….. 12

- •Глава 2. Острая дыхательная недостаточность ...…………………………... 30

- •Глава 11. Инфузионная и трансфузионная терапия ....……………………… 141

- •Глава 21. Пульмонология ...........………………………………………………….. 250

- •Глава 28. Травматология . . . .......………………………………………………….. 341

- •Глава 29. Иммунологические аспекты практики итар ..…………………….. 351

Тромбоэмболия легочной артерии

Среди многочисленных классификаций и форм тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) мы выберем лишь одну форму, которая имеет прямое отношение к практике ИТАР, — молниеносную тромбоэмболию, танатогенез которой развивается в считанные минуты.

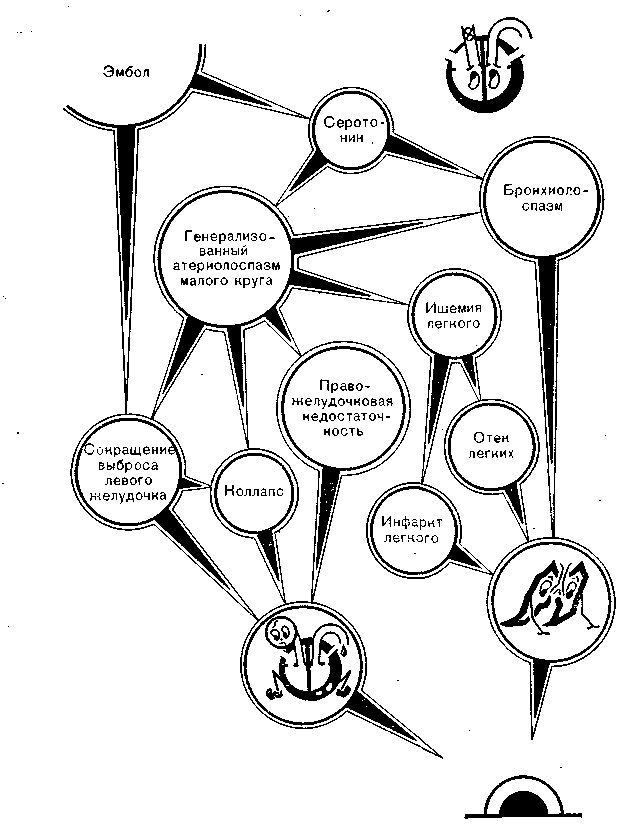

Физиологические механизмы. Молниеносная форма ТЭЛА является результатом быстрых реакций в ответ на выделяемые тромбом агрессивные вещества (серотонин и др.). При массивной эмболии, перекрывающей общий ствол легочной артерии, не имеют значения рефлекторные реакции, но при обтурации долевых и сегментарных артерий механизмы танатогенеза таковы:

1) возникают генерализованный артериолоспазм в малом круге кровообращения и сочувственный коллапс сосудов большого круга. Это проявляется легочной артериальной гипертензией на фоне выраженного падения артериального давления в большом круге;

2) бронхиолоспазм ведет к мгновенно наступающей острой дыхательной недостаточности;

3) правожелудочковая недостаточность является результатом работы правого желудочка против высокого сопротивления;

4) снижается выброс левого желудочка, поскольку в него поступает слишком мало крови. Это проявляется: а) артериолоспазмом, нарушением реологии и секвестрацией крови в большом круге кровообращения; б) снижением коронарного кровотока с клинической картиной тяжелого инфаркта миокарда или даже фибрилляции сердца; в) усугублением право- и левожелудочковой недостаточности в связи с нарушением питания миокарда.

Если больной самостоятельно или с нашей помощью переживет эти реакции, у него разовьется клиническая картина инфаркта легкого.

Клинические проявления. Как видно из рис. 39, все эти физиологические механизмы заканчиваются острой недостаточностью дыхания и кровообращения. Больные мечутся от страха и коронарных болей, возникают одышка, кашель, цианоз (нередко только верхней части тела — в бассейне верхней полой вены). Приблизительно у 20% больных возникают фибрилляция и остановка сердца, у остальных — тахи- и брадиаритмия, ритм галопа, набухание шейных вен с ростом ЦВД, для измерения которого не хватает шкалы флеботонометра.

Рис. 39. Танатогенез молниеносной формы тромбоэмболии легочной артерии.

На ЭКГ выявляются признаки ишемии миокарда, на ФКГ — удлинение систолы правого желудочка и запаздывание II тона на легочной артерии, при рентгеноскопии — обеднение сосудистого рисунка.

Контрастная ангиография позволяет надежно дифференцировать ТЭЛА от инфаркта миокарда. Резко повышается ПДФ.

Принципы интенсивной терапии. Поскольку главный механизм танатогенеза при ТЭЛА — рефлекторные реакции на находящийся в легочной артерии тромб, все меры интенсивной терапии и реанимации делят на три группы: 1) поддержание жизни в первые минуты; 2) устранение смертельных рефлекторных реакций; 3) ликвидация тромба.

Поддержание жизни — это массаж сердца, ИВЛ, медикаментозная и электроимпульсная терапия. На фоне реанимации выполняются остальные мероприятия.

Устранение рефлекторных реакций включает прежде всего борьбу с артериолоспазмом, страхом и болью: 1) гепарин применяется не как антикоагулянт, а как антисеротониновый препарат; 2) нейролептанальгезия снижает страх, боль, катехоламинемию, в связи с чем уменьшаются потребность в кислороде, реологические расстройства и электрическая нестабильность сердца; 3) эуфиллин, атропин, преднизолон, изопротеренол (эуспиран), алупент при внутривенном и аэрозольном введении уменьшают артериоло- и бронхиолоспазм.

Ликвидация эмбола осуществляется консервативным и оперативным путем. Полагают [Achard F. et al, 1981], что при поражении более 40% легочной поверхности показан консервативный тромболиз, а при поражении более 60%—оперативное удаление эмбола.

Консервативный способ. Применяют стрептазу в дозе 300 000—600 000 ЕД в первые 30 мин и затем по 100 000 ЕД в час. Особенно эффективен способ, когда специальным катетером, проведенным через подключичную вену в легочную артерию, перфорируют тромб и вводят фибринолитики. Применение стрептазы ограничивают при наличии свежих раневых поверхностей, нарушениях мозгового кровообращения с выраженной артериальной гипертензией, обострении язвенной болезни желудка, выраженной аллергии.

Помимо стрептазы, которая, подобно урокиназе, активирует плазминоген, изучается использование микробных протеаз прямого действия, подобного действию плазмина. Применяют также препараты, стимулирующие выброс эндогенных активаторов плазминогена — никотиновой кислоты, ксавина (компламин) и др.

Изучается действие при ТЭЛА нового отечественного препарата стрептодеказы [Чазов Е. И. и др., 1981]. Это препарат пролонгированного действия, являющийся стрептазои, иммобилизованной на водорастворимой полисахаридной матрице, благодаря чему однократное введение препарата позволяет сохранить высокую фибринолитическую активность до 3 сут.

В физиологическом плане интересна попытка терапии экспериментальной ТЭЛА с помощью простагландинов, которую можно отнести к мерам ликвидации и рефлекторных реакций, и тромба. Известно, что сосудистая стенка секретирует простациклин (ПГI2) с полупериодом существования 2—3 мин, который является мощным вазодилататором, ингибитором агрегации тромбоцитов и стимулятором неферментативного фибринолиза. Поскольку при ТЭЛА имеется и сосудистый спазм, и агрегация, и тромб, Т. Utsunomiya и соавт. (1980) попытались использовать ПГI2 в интенсивной терапии ТЭЛА и получили обнадеживающие результаты.

Оперативное удаление тромба требует: 1) уверенности в диагнозе; 2) наличия квалифицированной бригады сотрудников; 3) владения методами искусственного кровообращения.

Эмболэктомия, впервые безуспешно выполненная Ф. Тренделенбургом в 1908 г., становится все более распространенной операцией. Вместе с тем мы не должны забывать мудрых слов Р. Лериша: «Операция спасает больного путями, которыми может его и убить». Отваживаться на оперативную эмболэктомию при ТЭЛА должны лишь умелые хирурги с обеспеченными анестезиологическими тылами. В. С. Савельев и соавт. (1979) отмечают, что оперативное вмешательство спасает не более 1 % больных с массивной ТЭЛА. Такой низкий процент они связывают с быстротечностью патологии, когда больные не доживают до операции, с тяжестью состояния, не позволяющей выполнить операцию, и с рецидивами.

К сожалению, ТЭЛА нередко рецидивирует. Профилактика рецидивов осуществляется несколькими путями. В нижнюю полую вену вводят специальные тромбоуловители, о полезности которых пока еще рано говорить. Проще и надежнее применение ацетилсалициловой кислоты, реополиглюкина и минидоз гепарина.

Мы недооцениваем опасность венозных тромбозов и последующей ТЭЛА у различных групп тяжелобольных. Между тем специальные исследования с радиоактивным фибриногеном показали [Sabiston D. С., 1979], что венозный тромбоз наблюдается у 60% больных с мозговым инсультом, у 54% —с переломами бедер, у 50% —после простатэктомии, у 37% —с инфарктом миокарда и у 28% хирургических больных старше 40 лет.