- •Введение

- •Часть I клиническая физиология главных синдромов критических состояний

- •Глава 1

- •Физиологические эффекты гиповолемии

- •Функциональные критерии

- •Глава 2 острая дыхательная недостаточность

- •Функциональные критерии

- •Принципы интенсивной терапии

- •Свертывание крови и фибринолиз

- •Первичная адгезия и агрегация

- •Реакция освобождения и вторичная агрегация

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 4 гепаторенальный синдром

- •Физиологические механизмы

- •Функциональные критерии

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 5 острая церебральная недостаточность

- •Физиологические механизмы

- •Функциональные критерии

- •Прогноз неврологического статуса

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 6 болевой синдром

- •Физиологические механизмы

- •Принципы интенсивной терапии

- •Глава 7 операционный стресс

- •Функциональные критерии

- •Принципы физиологической защиты

- •Глава 8 нарушение метаболизма

- •Пути управления метаболизмом

- •Нарушение осмол яркости и водно-электролитного баланса

- •Часть II клиническая физиология методов интенсивной терапии, анестезии и реанимации

- •Реанимация при остановке сердца и дыхания

- •Г л а в а 11 инфузионная и трансфузионная терапия

- •Инфузия медикаментов

- •Парентеральное питание

- •Методы инфузионной терапии

- •Глава 12 вспомогательное кровообращение

- •Метод контрпульсации

- •Шунтирование желудочков

- •Функциональные эффекты

- •Глава 13 респираторная терапия

- •Оптимизация естественных механизмов дренирования мокроты

- •Глава 14 антигипоксическая терапия (ингаляционная, трансфузионная и медикаментозная)

- •Ингаляционная оксигенотерапия

- •Гипербарическая оксигенация

- •Энтеральная оксигенация

- •Трансфузионая оксигенация

- •Искусственная вентиляция легких

- •Клинико-физиологические аспекты процедуры искусственной вентиляции легких

- •Объективные критерии

- •Глава 16 искусственная миоплегия

- •Миорелаксанты и мышечная система

- •Глава 17 детоксикационная терапия

- •Стимуляция естественной детоксикации

- •Искусственная детоксикация

- •Синдроматическая терапия

- •Глава 18 мониторизация

- •Принципы мониторизации

- •Методы и цели

- •Параметры мониторизации

- •Часть III клинико-физиологический анализ итар в повседневной практике

- •Глава 19 акушерство

- •Амниотическая эмболия

- •Эклампсия

- •Глава 20 неонатология и педиатрия

- •Реанимация новорожденных

- •Бронхиолит

- •Синдром внезапной смерти младенца

- •Глава 21 пульмонология Влияние анестезиологического пособия на дыхание

- •Тромбоэмболия легочной артерии

- •Бронхоастматический статус

- •Отек легких

- •Синдром шокового легкого

- •Глава 22 кардиология

- •Внезапная кардиальная смерть

- •Кардиогенный шок

- •Глава 23 гепатология

- •Острая печеночная недостаточность

- •Нефрология Влияние анестезии на функции почек

- •Острая почечная недостаточность

- •Глава 25 гематология

- •Геморрагический шок

- •Глава 26 неврология и нейрохирургия

- •Эпилептический статус

- •Столбняк

- •Поражение головного мозга

- •Поражение спинного мозга

- •Глава 27 гастроэнтерология

- •Острейший гастроэнтерит

- •Травматология

- •Травматический шок

- •Синдром жировой эмболии

- •Газовая эмболия

- •Глава 29 иммунологические аспекты практики итар

- •Аллергия в практике итар

- •Анафилактический шок

- •Септический шоковый синдром

- •Список литературы

- •Оглавление

- •Часть I. Клиническая физиология главных синдромов критических состояний ..........……………………………………….. 12

- •Глава 1. Нарушение реологии крови и острая гиповолемия .…………….. 12

- •Глава 2. Острая дыхательная недостаточность ...…………………………... 30

- •Глава 11. Инфузионная и трансфузионная терапия ....……………………… 141

- •Глава 21. Пульмонология ...........………………………………………………….. 250

- •Глава 28. Травматология . . . .......………………………………………………….. 341

- •Глава 29. Иммунологические аспекты практики итар ..…………………….. 351

Бронхиолит

Эта тяжелая патология поражает главным образом детей в возрасте от года. Встречается бронхиолит гораздо чаще, чем диагностируется. Полагают, что не менее 20% детей первого года жизни, поступающих в стационар с дыхательной недостаточностью, страдают бронхиолитом, проходящим под разными диагнозами (пневмония, бронхиальная астма, острая респираторная инфекция и т. д.) [Robertson N. R., 1976].

Бронхиолит протекает с несомненным аллергическим компонентом, поэтому ухудшение состояния может быть внезапным, и реанимационные меры отстают от бурного развития танатогенеза. Отмечено, что чаще бронхиолит возникает у детей с избыточной массой тела, врожденными пороками и у перенесших РДС вскоре после рождения.

Своевременная интенсивная терапия бронхиолита важна не только для быстрейшего излечения ребенка. Отмечено, что чем дольше тянется бронхиолит, тем вероятнее впоследствии возникновение бронхиальной астмы. Однако в этой взаимосвязи болезней трудно выделить следствие и причину: вероятнее всего и РДС новорожденных, и бронхиолит младенцев, бронхиальная астма детей имеют единую основу, заложенную, возможно, еще во внутриутробном периоде.

Физиологические механизмы. Бронхиолит называют капиллярным бронхитом, потому что поражаются самые мелкие дыхательные пути, граничащие с терминальной бронхиолой.

В большинстве случаев бронхиолита доказана вирусная этиология в сочетании с аллергическим фоном. Выделен так называемый респираторный синцитиальный вирус (RSV), делаются попытки получить безопасную противовирусную сыворотку и вакцину.

Аллергическую природу бронхиолита, нередко ведущую к почти анафилактическому характеру болезни, связывают с попадающими в организм плода от матери антителами, с которыми реагирует вирус RSV. Инфекция передается обычно капельно, инкубационный период 5—8 дней. Могут наблюдаться эпидемии, особенно в зимние месяцы. Чаще заболевают мальчики. Довольно надежна иммунологическая диагностика бронхиолита, требующая, правда, для получения ответа 24 ч. Но что мешает проводить интенсивную терапию бронхиолита, не ожидая его лабораторного подтверждения? Иммунологическая диагностика осуществляется методом флюоресцентного анализа с сывороткой кролика. Подробное описание этой техники не производит впечатления сложности.

Клинические проявления бронхиолита довольно характерны. Заболевание развивается внезапно: возникают гипертермия, одышка, выраженное беспокойство. В легких на выдохе прослушиваются свистящие хрипы. В течение нескольких часов дыхание становится все более частым и поверхностным, и создается впечатление, что грудная клетка ребенка перераздута. При рентгенологическом исследовании выявляется отчетливая эмфизематозность легочных полей. Постепенно дыхательная недостаточность нарастает, и поскольку антибактериальная терапия неэффективна, через 1—2 дня наступает летальный исход. Что же происходит в легких?

При бронхиолите отекают и воспаляются бронхиолы. В связи с аллергическим фоном процесс может развиваться столь быстро, что иногда напоминает бронхиолоспазм. Однако ни атропин, ни эуспиран, ни другие бронхоспазмолитики не дают при бронхиолите никакого эффекта, потому что обнаруживается не сокращение бронхиолярных мышц, а воспаление и отек слизистого и подслизистого слоев бронхиол.

Во время вдоха бронхиолы несколько расширяются под действием внешнего растяжения, но при выдохе суживаются еще больше, оставляя позади сужения небольшую порцию вдохнутого воздуха и постепенно перерастягивая альвеолы. Накопление так называемого задержанного газа в легких характерно для бронхиол, потерявших эластичность вследствие отека. Легкие раздуваются, чем объясняется характерный внешний вид грудной клетки и эмфизематозность при рентгенологическом исследовании.

Младенцам вообще трудно компенсировать дыхательную недостаточность углублением дыхания, потому что направление ребер у них функционально невыгодное — почти перпендикулярное оси позвоночника. Когда легкие дерерастянуты, а грудная клетка и без того находится в положении глубокого вдоха, углубление дыхания невозможно. Резко увеличивается остаточный объем легких, а объем каждого вдоха, наоборот, становится все меньше и меньше, следовательно, альвеолярная вентиляция падает.

При бронхиальной астме у детей более старшего возраста дыхательные мышцы постепенно приспосабливаются к затруднению выдоха и в этой фазе активно включаются в дыхательный цикл. При бронхиолите же, развивающемся в считанные часы, выдох не активен (функционально невыгодное положение грудной клетки), а вдох укорочен, потому что перерастянутое легкое с возбужденными рецепторами растяжения реагирует немедленным выдохом на малейшую прибавку воздуха. В ранних стадиях бронхиолита работа дыхания возрастает в несколько раз.

Гипоксия, метаболический и респираторный ацидоз со всеми их клинико-физиологическими проявлениями — естественное следствие бронхиолита. Кроме того, определенное значение имеет нередкая дегидратация из-за лихорадки, тахипноэ и неспособности ребенка пить при выраженных дыхательных расстройствах.

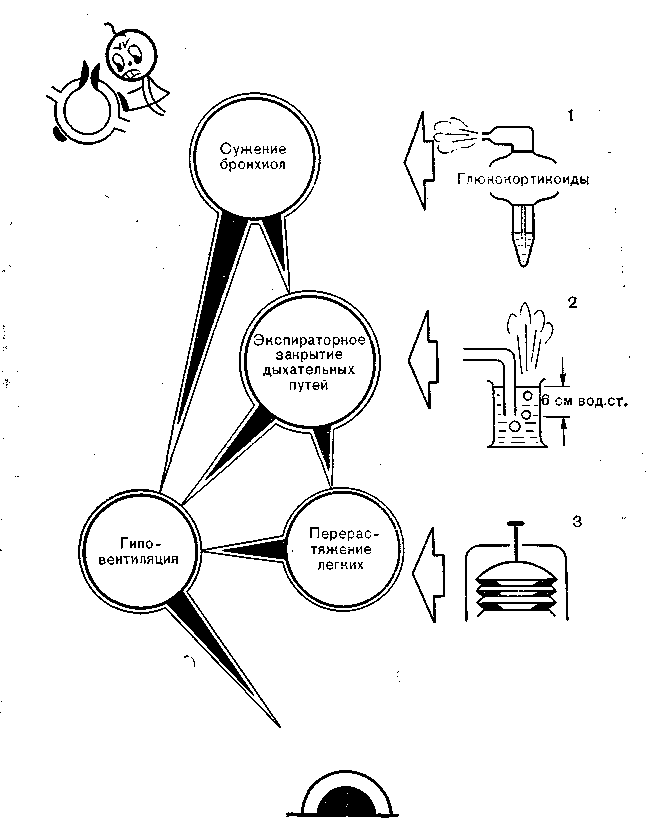

Принципы интенсивной терапии (рис. 35). В интенсивной терапии бронхиолита основную роль играют аэрозольные ингаляции глюкокортикоидных гормонов и препаратов, ощелачивающих и разжижающих мокроту. Одновременно большие дозы глюкокортикоидных гормонов вводят внутривенно, причем бояться их побочного эффекта не следует: либо мы сумеем справиться с бронхиолитом в течение 1—2 дней, либо он справится с ребенком.

Рис. 35. Физиологические механизмы и принципы интенсивной терапии бронхиолита.

Аэрозоль глюкокортикоидных гормонов и других противовоспалительных средств (1) направлен на первичное сужение бронхиол. Режим ПДКВ (2) препятствует выраженному ЭЗДП и устраняет перерастяжение легких. ИВЛ (3) ликвидирует гиповентиляцию, если прочие меры не поспевают.

Показано проведение режима ПДКВ при спонтанной вентиляции. Но если перерастяжение легких достигло такой стадии, что спонтанная вентиляция стала крайне поверхностной, не только не обеспечивающей метаболизма, но и не доводящей аэрозоль до бронхиол, требуется ИВЛ. Как при искусственной, так и при спонтанной вентиляции детям с бронхиолитом показано применение 70—80% смеси гелия с кислородом (см. главу 13).

Антибиотики бесполезны, если только не присоединяется бактериальная инфекция, что вполне возможно в связи с глюкокортикоидной терапией.

Острый стенотический ларинготрахеит

Отечно-воспалительные изменения при остром стенотическом ларинготрахеите чаще всего локализуются в подсвязочном пространстве, что объясняется его узостью и наличием обильного слоя рыхлой, богато васкуляризованной соединительной ткани, окруженной плотным кольцом перстневидного хряща. Стеноз обычно развивается у детей 1—6 лет, потому что у них подсвязочное пространство относительно уже, подслизистый слой более выражен, имеется наклонность к аллергическим реакциям и повышенной секреции слизи.

Наиболее частые причины острого стенотического ларингита — постинтубационный стеноз, осложнение кори, гриппа и других инфекционных болезней, химический ожог при отравлениях, сочувственная реакция при заглоточном абсцессе.

Физиологические механизмы. В зависимости от степени стеноза ларинготрахеит может сопровождаться обструкцией I, II и III степени. Обструкцией I степени мы считаем такую, при которой компенсаторные усилия позволяют поддерживать удовлетворительный газовый состав артериальной крови. При обструкции II степени выражена дыхательная недостаточность с гипоксемией и гиперкапнией. При стенозе III степени, помимо дыхательной недостаточности, наблюдается тяжелое поражение гемодинамики и метаболизма.

Местные причины (полнокровие, травма, воспаление) в сочетании с аллергическим фактором вызывают первичное, нерезко выраженное сужение подсвязочного пространства. В области сужения ток воздуха ускоряется, что приводит к высушиванию слизистой оболочки и быстрому образованию корок, еще более сокращающих просвет гортани.

Сужение увеличивает градиент давления между атмосферой и альвеолами при вдохе, что ведет к большему разрежению в легких и связанному с этим их полнокровию. Соотношение вентиляция/кровоток снижается, и определенная часть неоксигенированной венозной крови шунтируется в артериальную систему большого круга кровообращения, давая начало быстро прогрессирующей гипоксемии.

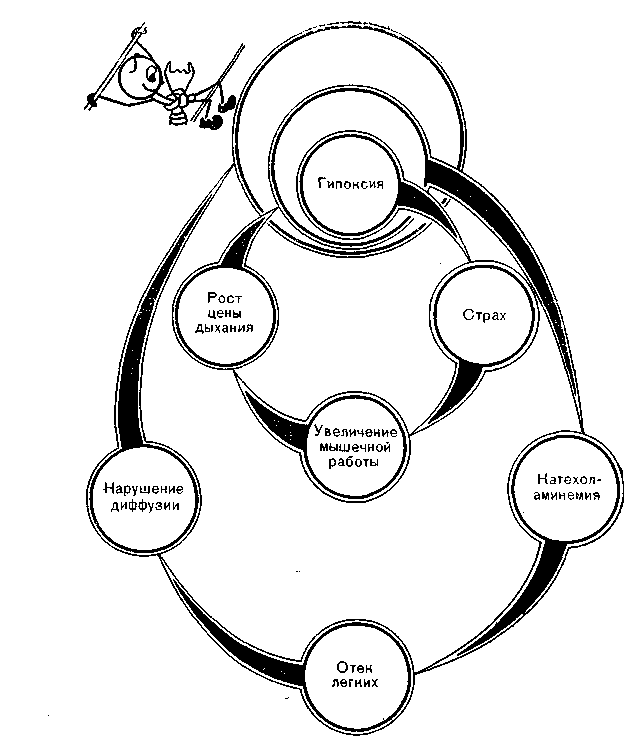

Появляется одышка, резко возрастают мышечные усилия, в дыхательный цикл активно вовлекаются вспомогательные дыхательные мышцы, на деятельность которых расходуется значительное количество кислорода. Это увеличивает гипоксию: возникает страх, повышающий основной обмен, что требует дополнительных количеств кислорода, которые организм не может получить (рис. 36). Постепенно нарастающее полнокровие легких дает начало пневмоническим и отечным изменениям, способствующим дальнейшему нарушению газообмена.

Гипоксия способствует увеличению проницаемости мембран и тем самым нарастанию отека как в верхних дыхательных путях с распространением его книзу, так и в самих легких, причем возникновение отека легких облегчается резким внутрилегочным разрежением при вдохе.

Рис. 36. Физиологические механизмы дыхательной недостаточности при остром стенотическом ларинготрахеите.

При остром стенотическом ларинготрахеите вдох и выдох затруднены одинаково, а при бронхоастматическом состоянии выдох нарушается больше.

Принципы интенсивного лечения. Терапия острого стенотического ларинготрахеита может быть проведена в любом лечебном учреждении, и эффективность ее зависит прежде всего от своевременности применения. В соответствии с рассмотренными физиологическими механизмами интенсивную терапию острого стенотического ларинготрахеита надо начинать не с трахеостомии или ИВЛ, а с мощной непрерывной аэрозольной терапии сосудосуживающими, антиаллергическими, противовоспалительными и другими средствами. В ранних стадиях острого стенотического ларинготрахеита преобладают явления аллергического отека, легко исчезающие при использовании соответствующих аэрозолей. Поздние стадии (фибринозный и некротический ларинготрахеит) имеют тенденцию к нисходящему распространению, когда выполнить трахеостомию нелегко. В любом случае аэрозольная терапия должна быть своего рода премедикацией перед интубацией трахеи, которая может потребоваться для проведения как ИВЛ, так и лечения стенотического ларинготрахеита.

Аэрозольную ингаляцию следует начинать с применения 0,05% раствора нафтизина (санорина) — мощного а-адреномиметика, который при нанесении на слизистую оболочку приводит к быстрому и достаточно стойкому сужению сосудов. Благоприятный, хотя и временный, эффект аэрозольной ингаляции нафтизина при стенозе верхних дыхательных путей наступает очень быстро — в первые 2—3 мин. Сосуды слизистой оболочки суживаются, что вызывает внезапное, хотя и не слишком выраженное расширение просвета дыхательных путей в области стеноза. Иногда это оказывается переломным моментом в состоянии ребенка. Он сразу получает некоторое облегчение, появляется доверие к врачу, исчезает страх, снижается основной обмен, несколько уменьшается потребность в кислороде.

Сразу же после нафтизина для ингаляции используется аэрозоль 1 % раствора гидрокарбоната натрия, который размягчает сгустки мокроты, пленки фибрина и облегчает их откашливание. Это еще больше расширяет просвет верхних дыхательных путей, закрепляя благоприятный эффект аэрозольной ингаляции нафтизина. В комплекс аэрозольной терапии должны входить глюкокортикоидные гормоны (преднизолон и др.), уменьшающие отек, воспаление и аллергию, а также муколитические препараты (трипсин, химопсин, ацетилцистеин). Особенность аэрозольных ингаляций при остром стенотическом ларинготрахеите состоит в том, что требуется крупнодисперсный, точнее мелкокапельный аэрозоль (размер частиц 200—300 мкм), оседающий в самых верхних дыхательных путях.

Если консервативная терапия оказалась неэффективной, то следующим этапом должна быть интубация трахеи, которая может потребоваться: 1) как средство насильственной механической ликвидации обструкции, если состояние ребенка не позволяет ожидать благоприятного эффекта консервативной терапии; 2) как этап при выполнении трахеостомии; 3) для проведения ИВЛ, если кислородная цена дыхания слишком высока. В таких случаях ИВЛ надо осуществлять на фоне применения миорелаксантов, чтобы снять работу дыхательных мышц, поглощающих много кислорода. При этом ИВЛ уменьшает гипоксию, метаболический и респираторный ацидоз; снижается проницаемость мембран, а следовательно, уменьшается отек подсвязочного пространства. В результате этого ИВЛ, несмотря на дополнительную травматизацию подсвязочного пространства интубационной трубкой, оказывает благоприятное местное действие при остром стенотическом ларинготрахеите.

Кроме того, ИВЛ уменьшает полнокровие и отечность легких, благодаря чему при восстановлении спонтанного дыхания требуется меньшая работа дыхательных мышц, так как легкие становятся менее жесткими. При стенозе подсвязочного пространства обычно удается интубировать трахею только очень узкой интубационной трубкой, в связи с чем самопроизвольно возникает режим ПДКВ. Вдох через трубку осуществляется с помощью аппарата или руки врача, выдох же (пассивный) затрудняется сопротивлением узкой трубки. Такой режим показан при запущенных стадиях стенотического ларинготрахеита.

Интубационная трубка из термопластических материалов может находиться в трахее 3—5 дней. При этом предпочтительнее назотрахеальная интубация. Чтобы ребенок не реагировал на трубку, необходимо применять седативные средства.

Крикотиреотомия при подсвязочном стенотическом ларинготрахеите, как правило, не удается, так как стеноз распространяется ниже подсвязочного пространства. В таких сравнительно редких случаях приходится выполнять неотложную трахеостомию. Однако в детской практике надо избегать трахеостомии, учитывая частые последующие стенозы гортани, требующие пластических операций.