- •Курсовая работа по дисциплине: «Водные изыскания» на тему: «Русловые исследования»

- •Содержание

- •Задачи и состав русловых исследований

- •2. Исходные данные и состав курсовой работы

- •3. Составление плана русловой съемки и продольного профиля реки

- •4. Обработка данных натурных исследований, используемых для анализа гидравлики потока

- •5. Обработка данных натурных измерений, используемых для анализа движения влекомых наносов

- •6. Вычисление расхода влекомых наносов, измеренного донным батометром

- •7. Определение состава донных отложений

- •Список литературы

- •Беляков п. В. «Методические указания по выполнению курсовой работы» 2008г

4. Обработка данных натурных исследований, используемых для анализа гидравлики потока

Результаты промера глубин, измеренные расходы, данные мгновенной связки уровней воды и поплавочных наблюдений используются для получения гидравлической характеристики участка исследований: режима скоростей течения и гидравлического сопротивления русла реки.

Особое внимание уделяется изучению гидравлического сопротивления, т.к. надежность результатов, получаемых с помощью уравнений речной гидравлики, в сильной степени зависит от точности определения сил трения.

Суммарное сопротивление, оказываемое естественным руслом движению воды, слагается из трех главных частей: сопротивления зернистой поверхности дна, сопротивления донных гряд, сопротивления формы русла.

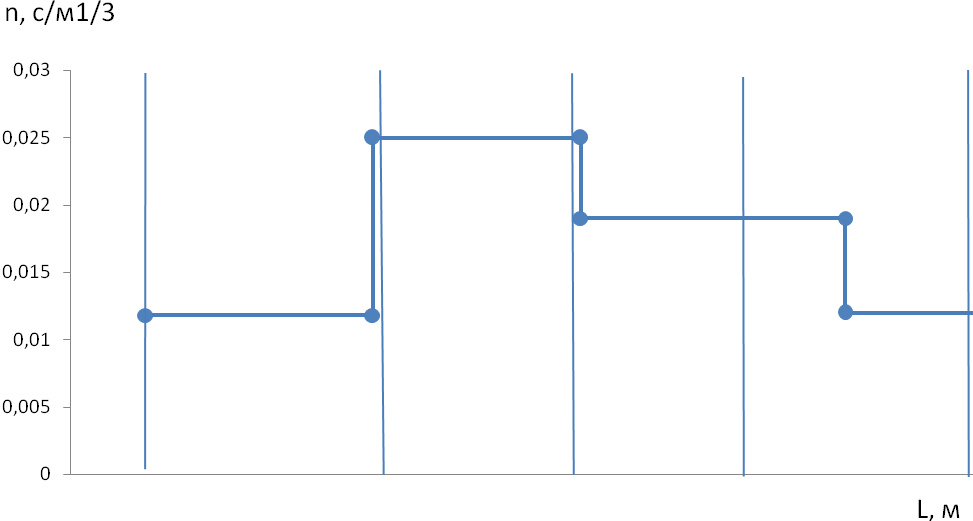

Ввиду незавершенности исследований по сопротивлению гряд и сопротивлению формы в речной гидравлике применяется суммарная оценка сил трения. Для этого на каждом участке русла вводится один, охватывающий все виды сопротивлений, коэффициент шероховатости n. Имеются таблицы значений коэффициента n для речных русел. Однако пользование табличными данными для коротких участков может привести к грубым ошибкам. Единственный способ выйти из затруднения состоит в определении значений n на основе натурных измерений расхода воды и уклона свободной поверхности.

Вычерчены поперечные профили расчетных сечений и определеныплощадь , ширина В и среднюю глубину Н=/В при рабочем уровне (т.е. с учетом срезки). Срезка на день проведения однодневной связки уровней и измерения расхода воды 90 см.

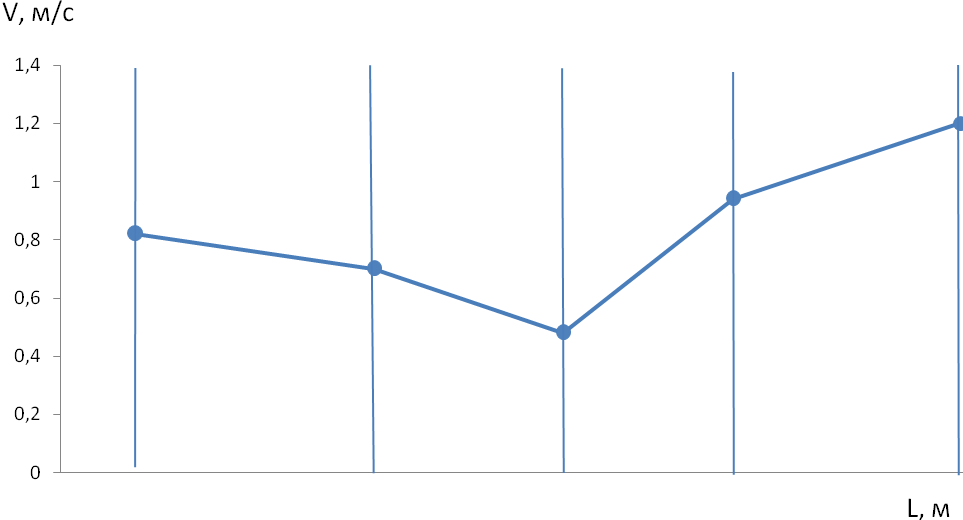

Далее по расходу воды Q=450 м3 /с подсчитаны во всех расчетных сечениях при рабочем уровне значения средней скорости течения =Q/

С имевшегося профиля свободной поверхности сняты отметки свободной поверхности Zi во всех граничных сечениях и находят величину падения свободной поверхности на расчетных участках: Z=Zi–Zi+1 (где i – номер граничного сечения).

Отметки свободной поверхности в расчетных сечениях определяются с точностью до 1 мм путем линейной интерполяции по формуле: Zi=Zj–(Zj–Zj+1)(l/l)=Zj-I·l (где Zi – искомая отметка в расчетном сечении, которое расположено между точками однодневной связки, Zj и Zj+1 соответственно отметка выше и ниже расположенной точки однодневной связки; l – расстояние между точками однодневной связки; l – расстояние между расчетным сечением и выше расположенной точкой однодневной связки; I – уклон между точками однодневной связки).

Подсчитаны средние по участкам значения ширин русла и глубин: Bср=(Bi+Bi+1)/2; Hср=(Hi+Hi+1)/2.

Значения коэффициента шероховатости на расчетных участках определяют по формуле

![]()

где L – расстояние между расчетными сечениями по оси судового хода.

Расчеты представлены в таблице 1.

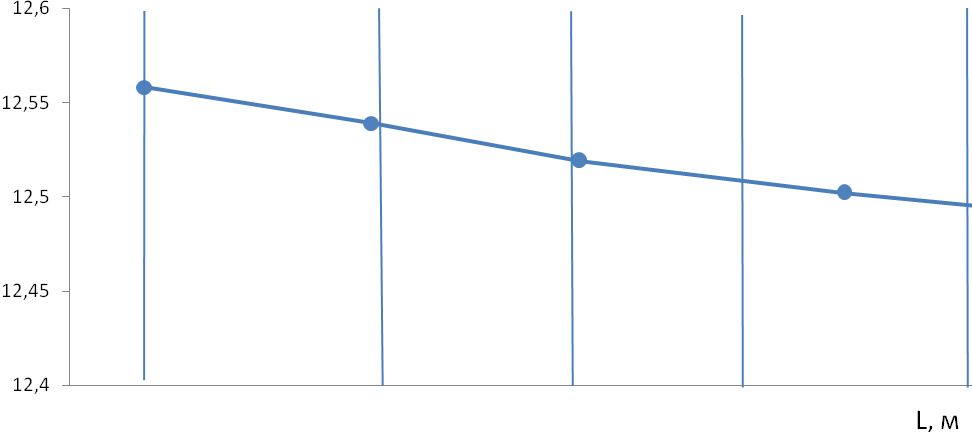

Результаты расчетов представлены в виде графиков Z=f(l) рис. 5.

Полученные данные в дальнейшем используются при расчетном обосновании проектов улучшения судоходных условий.

N сечения |

N участка |

Q, м3/с |

, м2 |

B, м |

H, м |

, м/с |

Zi, м |

Z, м |

L, м |

|

|

Bср, м |

Hср, м |

Hср5/3, м5/3 |

n, с/м1/3 |

1 |

I |

Q=450 |

549,5 |

235 |

0,82 |

0,82 |

12,544

|

0,0000475

|

415 |

0,020017

|

0,008 |

368 |

1,89 |

2,89 |

0,021 |

2 |

646,5 |

340 |

0,7 |

0,7 0,48 |

12,524 |

||||||||||

II |

0,0000727

|

250 |

0,016883 |

0,0058 |

405 |

1,37 |

1,68 |

0,009 |

|||||||

3 |

932,5 |

400 |

0,48 |

0,94 |

12,507 |

||||||||||

III |

0,0000486

|

225 |

0,01485 |

0,0098 |

405 |

1,42 |

1,25 |

0,012 |

|||||||

4 |

481 |

481 |

0,94 |

0,82 0,7 |

12,492 |

||||||||||

IV |

0,00004

|

300 |

0,01485 |

0,0065 |

335 |

1,22 |

1,38 |

0,007 |

|||||||

5 |

374,5 |

160 |

1,2 |

0,48 |

12,478 |

||||||||||

|

0,00004 |

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1

Расчет значений коэффициентов шероховатости

Z, м

Номер сечения 1 2 3 4 5

Номер участка I II III IV

Рис. 5. Графики изменения:

а) Z=f(l); б) υ=f(l); в) n=f(l)