- •Технические нервные системы Обучаемые системы управления со зрением для промышленных роботов

- •Оглавление

- •Введение

- •1. Аналитический обзор информационно-управляющих систем промышленных роботов

- •1.1. Современное состояние систем управления роботами, использующих процедуру обучения

- •1.2. Принципы функционирования обучаемых систем управления (технических нервных систем)

- •Павлов Иван Петрович (1849-1936)

- •Пуанкаре (Poincare) Жюль Анри (1854-1912)

- •1.3. Сравнительный анализ адаптивных управляющих систем управления с распознаванием образов и обучаемых систем управления

- •1.4. Анализ вопросов аппаратной реализации систем управления роботами

- •2. Моделирование обучаемых систем управления

- •2.1. Математическое моделирование процесса обучения обучаемой системы управления

- •2.1.1. Алгоритм обучения обучаемой системы управления

- •2.1.2 Алгоритм расчета рецепторных долей сигнала управления

- •2.1.3. Условие сходимости процесса обучения

- •2.2. Закономерности процесса обучения, выявленные с помощью его математической модели

- •2.2.1. Закономерности процесса обучения системы управления для двух ситуаций обучаемой выборки

- •2.2.2. Закономерности процесса обучения системы управления при последовательном предъявлении ситуаций

- •2.2.3. Обучение с масштабированием подобных ситуаций

- •2.2.4. Влияние заданной точности выходных сигналов на продолжительность обучения

- •2.2.5. Влияние отличительности образов ситуаций обучаемой выборки на продолжительность обучения

- •2.2.6. Влияние порядка предъявления ситуаций обучаемой выборки на продолжительность обучения

- •Первый вариант обучения:

- •Второй вариант обучения:

- •2.2.7. Влияние способа дробления входной информации на продолжительность обучения

- •1 Вариант.

- •2 Вариант.

- •2.3. Имитационное моделирование обучения системы управления решению некоторых задач

- •2.3.1. Имитационное моделирование процесса обучения поиску заданного предмета

- •2.3.2. Имитационное моделирование процесса обучения воспроизведению образов

- •2.3.3. Имитационное моделирование процесса обучения распознаванию образов (ситуаций)

- •3. Схемные решения обучаемых систем управления

- •3.1. Командные рецепторы обучаемой системы управления

- •3.2. Обучаемая система управления с внутренними обратными связями

- •3.3. Деление рецепторов обучаемой системы управления на группы

- •3.4. Обучаемая система управления с парными рецепторами

- •3.5. Распределитель выходных сигналов обучаемой системы управления

- •4. Исследование обучаемой системы управления, установленной на робот тур-10к

- •4.1. Выбор параметров обучаемой системы управления для промышленного робота тур-10к

- •4.2. Методика обучения робота тур-10к с обучаемойсистемой управления со зрением поиску заданного предмета среди прочих

- •4.2.1. Разработка методики выбора ситуаций обучаемой выборки для решения задачи поиска заданного предмета

- •4.2.2. Настройка резисторной матрицы обучаемой системы управления и результат обучения

- •4.3. Свойства и особенности обучаемых систем управления, выявленные в результате исследований

- •5. Реализация обучаемых систем управления

- •5.1. Варианты физической реализации обучаемых систем управления

- •5.2. Варианты электрической реализации обучаемых систем управления

- •5.2.1. Обучаемая система управления с резисторной матрицей из подстроечных резисторов

- •5.2.2. Обучаемая система управления с резисторной матрицей, элементы которой выполнены в виде графитовых соединений

- •5.2.3. Обучаемая система управления с резисторной матрицей, элементы которой выполнены из халькогенидных полупроводников

- •5.3. Обучаемая система управления со зрением для промышленного робота pm-01 (puma)

- •6. Технический подход к проявлениям сложной нервной деятельности

- •6.1. Обучение и самообучение объекта с технической нервной системой

- •6.2. Чувства и эмоции объекта с технической нервной системой

- •6.3. Мышление объекта с технической нервной системой

3.4. Обучаемая система управления с парными рецепторами

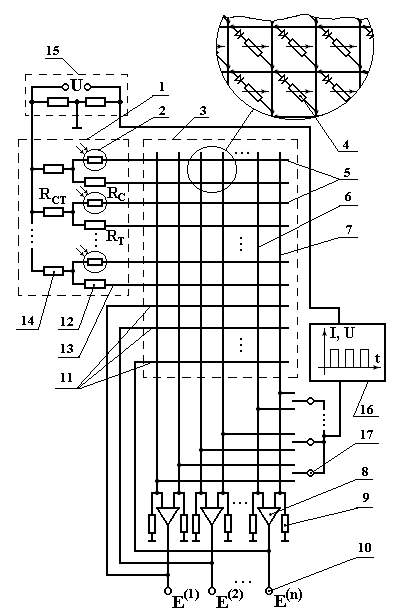

Как известно [42], в глазах животных имеются рецепторы двух типов: первые реагируют на увеличение освещенности, а другие – на уменьшение. Цель данной разработки [80] – расширение информационных возможностей технических органов чувств путем введения рецепторов с противоположным возбуждением. Параллельно с каждым рецептором очувствления, возбуждающимся при усилении внешнего воздействия на него, устанавливается другой, электрический ток через который увеличивается при ослаблении внешнего воздействия на первый рецептор. Таким образом, этот другой рецептор имеет противоположное возбуждение по отношению к первому. Все дополнительные рецепторы с противоположным возбуждением совмещены со строчными шинами технического мозга и формируют сигналы управления системы наравне с основными рецепторами. Технический орган чувств, оснащенный дополнительными рецепторами с противоположным возбуждением, способен реагировать не только на увеличение внешнего воздействия на него, но и на уменьшение. Таким образом расширяются информационные возможности технических органов чувств. Так, например, обучаемая система управления с техническим глазом, имеющим дополнительные рецепторы с противоположным возбуждением, способна формировать управляющие сигналы не только под воздействием светлых пятен обозреваемых сцен, но и темных. Дополнительные рецепторы с противоположным возбуждением могут быть также в технической коже, в техническом ухе и т.д. В технический мозг включены дополнительные строчные шины по числу рецепторов очувствления. Каждая дополнительная строчная шина соединена со входом отдельного рецептора очувствления через резистор, который образует с соответствующим рецептором пару и выполняет по отношению к нему функции рецептора с противоположным возбуждением. Каждая такая пара подключена к источнику питания через дополнительный резистор, предназначенный для стабилизации тока в этой паре. На рис.3.4 представлена принципиальная схема обучаемой системы управления. Она содержит технические органы чувств 1, состоящие из наборов рецепторов очувствления 2, технический мозг 3 в виде матрицы аналоговых резисторных элементов 4, строчные шины которой совмещены с рецепторами очувствления 2, а столбцовые шины 6 и 7 объединены попарно, и усилители 8, со входами каждого из которых соединены отдельные парные столбцовые шины 6 и 7. Каждая столбцовая шина имеет нагрузочный резистор 9. Выходы 10 усилителей 8 являются выходами системы на управляемые исполнительные органы. Технический мозг 3 включает еще одну группу строчных шин 11, совмещенных с выходами 10 системы. В технические органы чувств 1 системы введены дополнительно резисторы 12, каждый из которых встроен в цепь между входом отдельного рецептора очувствления 2 и дополнительной отдельной строчной шиной 13 технического мозга 3. Отдельный рецептор очувствления 2 с отдельным резистором 12 образует пару, которая через резистор 14 подключена к источнику питания 15. На схеме изображены также формирователь импульсов 16, подключенный к клемме повышенного напряжения источника питания 15, и переключатель 17, дающий возможность подключать формирователь импульсов 16 к столбцовым шинам 6 и 7 технического мозга 3 в процессе обучения системы.

Рис.3.4.

Схема обучаемой системы с парными

рецепторами

Рис.3.4.

Схема обучаемой системы с парными

рецепторами

На схеме указаны обозначения: U – напряжение источника питания 15; Rст – сопротивление резистора 14, стабилизирующего ток соответствующей пары: рецептора очувствления 2 и резистора 12; Rс – сопротивление рецептора очувствления 2; Rт – сопротивление резистора 12; E(1), E(2), ... , E(n) – сигналы управления исполнительными органами объекта управления (на схеме исполнительные органы не показаны) (индекс вверху обозначает порядковый номер исполнительного органа); n – общее количество исполнительных органов; I(t), U(t) – генерация импульсов тока (напряжения).

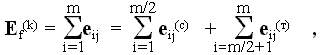

Результирующий сигнал управления Ef(k) каждой в отдельности пары столбцовых шин 6 и 7 в конкретной ситуации j образуется как сумма элементарных долей eij , подаваемых рецепторами 2 и 12 и дополнительно выходами 10 через группу строчных шин 11:

где: eij(с) – доля сигнала управления от светового активного резистора (фоторезистора); eij(т) – доля сигнала управления от темнового пассивного резистора.

Если внешнее воздействие на какую-то группу активных рецепторов 2 окажется малым, то их вклад (их долевое участие) в результирующий сигнал управления Ef(k) окажется также малым и почти независящим от соответствующих проводимостей ci. В этом случае активные рецепторы 2 оказываются как бы отстраненными от управления объектом. И только введение пассивных рецепторов 12 устраняет этот недостаток. Все пассивные рецепторы 12, парные со слабо возбужденными активными рецепторами 2, подадут на соответствующие строчные шины 13 повышенные напряжения и тем самым примут активное участие в формировании результирующего сигнала управления. На примере обучаемой системы управления с техническим глазом это означает, что объект управления будет соответствующим образом реагировать не только на светлые пятна обозреваемых сцен, но и на темные. Это позволит решать задачи поиска-уклонения как с предметами более светлыми чем фон, так и более темными, а также работать с предметами, имеющими участки темнее и светлее фона. Парными пассивными рецепторами 12 могут быть дополнены активные рецепторы осязания и давления технической кожи, которой могут быть покрыты, например, ладони схвата робота. Информационные возможности технической кожи при этом расширятся, и обучаемая система управления сможет принимать более сложные решения при захвате или ощупывании предметов. Установка резисторов 14, стабилизирующих ток в парных рецепторах 2 и 12, кроме своего основного назначения нейтрализует пробои рецепторов. Без таких резисторов в случае пробоя любого рецептора доля его в общем сигнале управления сильно возрастала бы, и это выводило бы из строя всю систему. При наличии резисторов 14 этот дефект почти полностью устраняется.