- •Оглавление

- •Основная литература

- •Дополнительная литература

- •Тематический план лекций для до

- •Тематический план лекций для озо

- •План лабораторных занятий для озо

- •Возможные темы рефератов

- •Занятие 1. Организация работ в лаборатории

- •Правила выживания в лаборатории

- •1.2. Дополнительная литература

- •1.4. Вопросы для самоконтроля

- •1.5. Задание на дом

- •Занятие 2. Вода, ее свойства и методы измерений рН

- •2.1. Физико-химические свойства и роль воды в биосфере

- •2.2. Дополнительная литература

- •2.3. Экспериментальная часть

- •2.3.1. Приготовление ацетатных буферных растворов

- •2.3.3. Электрометрические измерения

- •2.4. Вопросы для самоконтроля

- •2.5. Задание на дом

- •Занятие 3. Типы, дозировка и способы анализа растворов

- •3.2. Дополнительная литература

- •3.3. Экспериментальная часть

- •3.3.3. Сравнительный качественный анализ аминокислот

- •3.4. Вопросы для самоконтроля

- •3.5. Задание на дом

- •Занятие 4. Методы спектроскопии в анализе биомолекул и клеток

- •4.2. Дополнительная литература

- •4.3. Экспериментальная часть

- •4.3.2. Определение концентрации гемоглобина (Hb) в крови

- •4.3.3. Определение количества эритроцитов в крови с помощью турбидиметрии

- •4.4. Вопросы для самоконтроля

- •4.5. Задание на дом

- •Занятие 6. Основные приемы препаративной биохимии

- •6.2. Дополнительная литература

- •6.3. Экспериментальная часть

- •6.3.2. Разделение гемоглобина и теней эритроцитов

- •6.3.3. Высаливание белковых фракций плазмы крови и их

- •6.4.Вопросы для самоконтроля

- •6.5. Задания на дом

- •Занятие 7. Методы количественного анализа белков

- •7.2. Дополнительная литература

- •7.3. Экспериментальная часть

- •7.3.1. Количественное исследование белковых фракций крови биуретовым методом

- •7.4. Вопросы для самоконтроля

- •7.5. Задание на дом

- •Занятие 8. Деление молекулярных смесей методами хроматографии

- •8.2. Дополнительная литература

- •8.3. Экспериментальная часть

- •8.3.1. Хроматография аминокислот и пептидов на бумаге

- •8.3.2. Гель-хроматография смеси на колонке Сефадекса g – 50

- •8.4. Вопросы для самоконтроля

- •8.5. Задание на дом

- •Занятие 9. Итоговое № 1. Статическая

- •9.2. Задание на дом

- •Занятие 10. Разделение биополимеров методами электрофореза

- •10.2. Дополнительная литература

- •10.4. Вопросы для самоконтроля

- •10.5. Задание на дом

- •Занятие 11. Количественный анализ и свойства ферментов

- •11.2. Дополнительная литература

- •11.3. Экспериментальная часть

- •11.3.1. Получение разведенного препарата амилазы слюны

- •11.3.2. Количественное определение активности амилазы слюны способом Вольгемута

- •11.3.3. Выявление специфичности амилазы

- •11.3.4. Зависимость активности амилазы от температуры

- •11.3.4. Зависимость активности амилазы от величины рН инкубационной смеси. 1. В соответствии с таблицей протокола опыта,

- •11.4. Вопросы для самоконтроля

- •11.5. Задание на дом

- •Занятие 12. Брожение как модель изучения процессов метаболизма

- •12.2. Дополнительная литература

- •12.3. Экспериментальная часть

- •12.3.2. Количественное определение ортофосфата

- •12.4. Вопросы для самоконтроля

- •12.5. Задание на дом

- •Занятие 13. Углеводы. Методы определения и диагностическая роль глюкозы

- •13.2. Дополнительная литература

- •13.3. Экспериментальная часть

- •13.3.1. Глюкозооксидазный метод определения глюкозы в био-жидкостях с помощью тест-наборов фирмы Lachema (Чехия)

- •12.3.2. Определение глюкозы в крови с помощью экспресс-анализатора Эксан-г (Литва)

- •12.3.3. Определение глюкозы в крови с помощью автономного экспресс-измерителя пкг-02-«Сателлит» (Россия)

- •13.4. Вопросы для самоконтроля

- •13.5. Задание на дом

- •Занятие 14. Основы химии и метаболизма липидов и биомембран

- •14.2. Дополнительная литература

- •14.3 Экспериментальная часть

- •14.3.2. Метод определения общего холестерола в биожидкостях, с помощью тест-набора реагентов «Новохол» (зао «Вектор-Бест»)

- •14.4. Вопросы для самоконтроля

- •14.5. Задание на дом

- •Занятие 16. Основы метаболизма азотистых соединений

- •Варианты азотистого баланса

- •Потребность животных в аминокислотах (По р. Марри и др., 1993, с изменениями)

- •16.2. Дополнительная литература

- •16.3 Экспериментальная часть

- •16.3.1. Определение количества мочевины в биожидкостях с помощью тест-набора фирмы Lachema (Чехия)

- •16.3.2. Определение концентрации креатинина в биожидкостях с помощью тест-набора фирмы Lahema (Чехия)

- •16.4. Вопросы для самоконтроля

- •16.5. Задания на дом

- •Занятие 17. Семинар по интеграции метаболизма

- •17.2. Темы реферативных сообщений

- •17.3. Обсуждение рефератов

- •17.4. Задания на дом

- •Занятие 18. Контрольные вопросы к итоговому № 2. Способы управления метаболизмом

- •Приложение

Занятие 16. Основы метаболизма азотистых соединений

16.1. Общие замечания. Известно, что из-за прочности тройной связи молекула азота инертна и без катализаторов, обычно не вступает в окислительно-восстановительные реакции. Поэтому, в отличие от большинства химических элементов, азот cконцентрирован не в веществах, а в атмосфере планеты, составляя 78 % ее массы. С другой стороны, азот нужен всем организмам для биосинтеза белков, нуклеиновых кислот и низкомолекулярных веществ, частично объединенных термином витамины. Однако nif-гены, ответственные за экспрессию ферментов восстановления азота и главного из них – нитрогеназы, широко распространены у прокариот-азотфиксаторов, включая архебактерий, но не встречаются у эукариот. Т. о., переводя азот атмосферы в доступные другим организмам соединения, азотфиксаторы делают его вслед за углеродом, основой синтрофии = совместного питания таксонов биосферы (рис. 16.1).

Рис. 16.1. Схема синтрофии соединений азота в биосфере. (Масштаб процессов в млн. Т азота/год, по В.В. Игнатову, 1998, с изменениями)

Очевидно, что свободные, ассоциативные или симбиотические азотфиксаторы обеспечивают себя и партнеров более реакционноспособным ионом аммония или оксидами азота, в свою очередь, получая множество синтезированных ими веществ. Приняв эти молекулы, клетки растений восстанавливают их до аминокислот, из которых синтезируют все азотсодержащие соединения, в т. ч. и биополимеров. Животные, поедая растения, получают биополимеры пищи, среди которых наиболее важен растительный белок. Его ступенчатый протеолиз в ЖКТ ведет к всасыванию свободных аминокислот в плазму крови, а затем, также как у растений, к их утилизации в клетках.

Продукты неполного распада азотистых соединений, типа мочевины, креатинина, билирубина и др., возвращаются в почву, где ряд нитри- и нитрофикаторов окисляет их до аммиака, нитритов и нитратов, вновь утилизируемых растениями. Отсюда:

1. Круговорот азота в природе – важнейшее звено в биогеохимических циклах Земли.

2. Все пластические нужды биоты лимитируют соединения азота, форма усвоения которого зависит от положения клетки или таксона в пищевых цепях.

3. Основная форма потребления азота клетками-консументами – аминокислоты.

4. Витамины – вещества, чаще азотсодержащие, синтезируемые продуцентами и необходимые для метаболизма консументов.

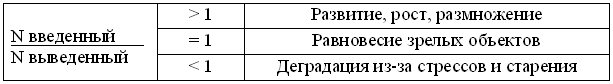

5. Со времен М. Рубнера (Германия, 1854 — 1932), для оценки динамических состояний организмов и популяций, применяют понятие азотистый баланс (табл.16.1).

Таблица 16.1

Варианты азотистого баланса

С позиций питания, 20 протеиногенных аминокислот обычно делят на 2 группы (табл. 16.2), т.к. белки злаков бедны Лиз, Три и Мет. Поэтому, раннее отнятие от груди и перевод детей на растительную пищу, вызывает развитие маразма = слабоумия и дистрофии = квашиоркор.

Однако, приведенное в той же таблице сравнение источников и количеств Е, нужных прокариотам для биосинтеза всех аминокислот, свидетельствует, что их автономный синтез, в первую очередь требует больших затрат АТФ и других субстратов, для биосинтеза множества «лишних» ферментов. Т.о., зависимость консументов от внешних источников аминокислот, биологически, вполне рациональна.

Таблица 16.2