- •Аннотация

- •Лекция 1. Введение в изучение истории: предмет, категории, функции исторической науки, основные концептуальные подходы

- •1. Предмет исторической науки. Функции исторического знания

- •2. Понятие методологии истории

- •3. Основные теоретические подходы к изучению российской истории

- •Лекция 2. Древняя Русь

- •1. Происхождение славян и восточнославянский этногенез

- •2. Восточные славяне на пороге образования государства (VI–IX вв.). Территория восточных славян

- •3. Государство Киевская Русь

- •Лекция 3. Русские земли в XII–XIII вв.

- •1. Причины политической раздробленности

- •2. Образование новых государственных центров

- •3. Наступление Запада и Востока на Русь

- •4. Раскол исторического пространства Руси

- •Лекция 4. Образование и становление Российского централизованного государства (XIV – начало XVI вв.)

- •1. Понятие централизации, признаки централизованного государства

- •2. Предпосылки, причины и особенности объединения русских земель. Альтернативные варианты централизации

- •3. Этапы, итоги и значение образования Российского централизованного государства

- •Лекция 5. Российское государство в XVI в. Иван IV Грозный

- •1. Социально-экономическое развитие страны

- •2. Начало правления Ивана IV. Реформы «Избранной Рады»

- •3. Политика опричнины и ее последствия

- •4. Внешняя политика

- •Лекция 6. Россия в XVII веке

- •1. Смута: понятие, предпосылки, этапы, итоги

- •2. Социально-экономическое развитие страны

- •3. Движение социального протеста

- •4. Перерастание сословно-представительной монархии в абсолютную

- •5. Внешняя политика

- •Лекция 7. Россия в первой четверти XVIII века. Петр I

- •1. Россия на рубеже XVII–XVIII веков. Предпосылки преобразований Петра I

- •2. Внешняя политика Петра I. Рождение Российской империи

- •3. Экономическая и социальная политика в первой четверти XVIII в.

- •4. Реформы органов власти, управления и армии

- •Лекция 8. Российская империя в середине и второй половине XVIII века

- •1. Российская империя эпохи «дворцовых переворотов» (1725–1762)

- •2. Основные тенденции социально-экономического развития страны

- •3. Политика «Просвещенного абсолютизма» императрицы Екатерины II

- •4. Внешняя политика

- •Лекция 9. Российское государство в первой половине XIX века

- •1. Социально-экономическое развитие страны в первой половине XIX века

- •2. Внутренняя политика Александра I

- •3. Внутренняя политика Николая I

- •4. Общественная жизнь страны

- •5. Внешняя политика в первой половине XIX века

- •Лекция 10. Россия во второй половине XIX в. Реформы 60–70-х гг. XIX в. И пореформенное развитие страны

- •1. Реформы 1860-х 1870-х гг. XIX в.

- •2 . Александр III и эпоха «контрреформ»

- •3. Социально-экономическое развитие во второй половине XIX в.

- •4. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

- •5. Общественное движение

- •Лекция 11. Россия на рубеже XIX–XX веков

- •1. Изменения в политическом устройстве России. Первая русская революция. Политические партии в России

- •II Государственная дума

- •III Государственная дума

- •IV Государственная дума

- •2. Особенности социально-экономического развития России на рубеже веков

- •3. Внешняя политика России

- •Лекция 12. Россия в условиях войн и революций (19141920 гг.)

- •1. Россия в Первой мировой войне

- •2. Русская революция 1917 г.: от февраля к октябрю

- •3. Российское государство и общество в годы гражданской войны

- •Лекция 13. Советское государство в 1920-е годы

- •1. Новая экономическая политика (нэп)

- •2. Государственно-политическое развитие страны. Образование ссср

- •3. Внешняя политика

- •Лекция 14. Ссср в 1930-е годы.

- •1. Социально-экономическое развитие. Индустриализация и коллективизация

- •2. Оформление тоталитарного режима. Массовые репрессии

- •3. Обострение международной обстановки

- •Лекция 15. Ссср в военные и послевоенные годы (1939—1953)

- •1. Причины и начало Второй Мировой войны

- •2. Великая Отечественная война, ее национально-освободительный характер

- •3. Восстановление народного хозяйства, усиление контроля над обществом

- •4. Причины и сущность «Холодной войны»

- •Лекция 16. Ссср в середине 1950-х – середине 1960-х гг.

- •1. Борьба за власть и реорганизация властных структур

- •2. Экономика ссср в 1953–1964 гг.

- •3. Преобразования в социальной сфере

- •4. Либерализация внешнеполитического курса

- •Лекция 17. Ссср в середине 1960-х – первой половине 1980-х гг.

- •1. Политическое развитие страны

- •2. Противоречия экономического и социального развития

- •3. Общественная жизнь страны

- •4. Внешняя политика ссср

- •Лекция 18. Россия в эпоху социально-экономических и политических преобразований конца XX - начала XXI вв.

- •1. Геополитические последствия распада ссср. Становление новой российской государственности

- •2. Основные тенденции и противоречия социально-экономического развития России в постсоветский период

- •3. Основные направления внешнеполитической деятельности России на рубеже XX–XXI вв.

- •Список рекомендуемой литературы

- •Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Лекция 2. Древняя Русь

ПЛАН

Происхождение славян и восточнославянский этногенез.

Восточные славяне на пороге образования государства (VI–IX вв.).

Государство Киевская Русь.

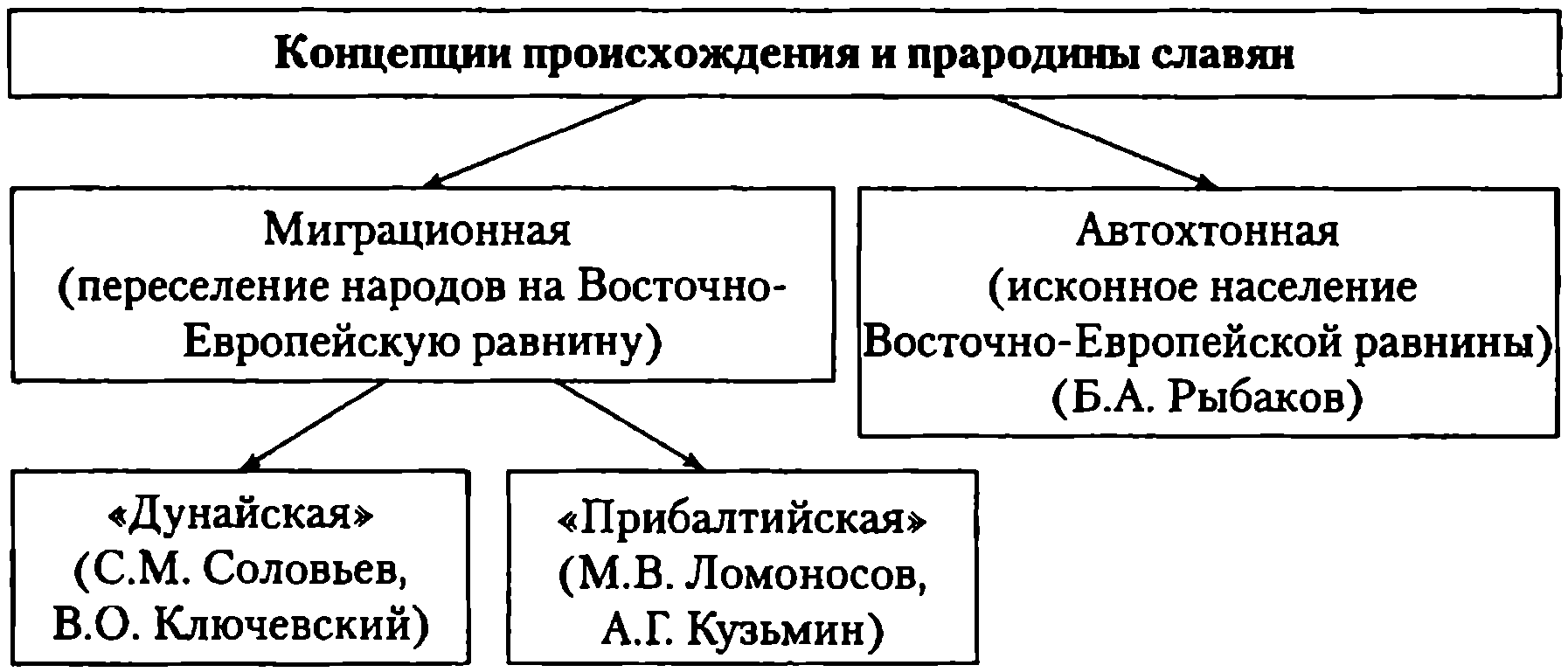

1. Происхождение славян и восточнославянский этногенез

Славяне и их языки относятся к индоевропейской языковой и этнической семье народов, формирование которой началось на рубеже V–IV тыс. до н.э. между Европой и Индией, а точнее в Малой Азии. С начала III тыс. до н.э. индоевропейцы стали энергично мигрировать в разных направлениях, особым масштабам чего содействовало во многом изобретение ими колесных повозок и одомашнивание лошади. В ходе колонизации новых территорий индоевропейцы распались на три (восточную, южную и западную) ветви. Западная ветвь индоевропейцев (греко-кельто-италийцы и балто-славяне) расселилась в основном на западе Евразии. В частности, балто-славяне заселили огромную территорию, включавшую южное побережье Балтийского моря, значительную часть Центральной и Восточной Европы. Земли, на которых осели балто-славяне, ограничивали на западе реки Днестр и Висла, на востоке – верховья Западной Двины и Оки, на юге – Верхнее Поднепровье. Во второй половине I тыс. до н.э. стало разрушаться былое балто-славянское единство, из которого выделились собственно славяне. С рубежа нашей эры начался славянский этногенез – формирование и первоначальное развитие народа.

Проблема славянского этногенеза до сих пор остается сложной. Здесь сохраняется немало дискуссионных вопросов. Сложности возникают в том, что археологические источники не дают сведений о языке населения – важнейшем этническом признаке, поскольку не все народы в древности имели свою письменность.

Часть исследователей предполагает, что славяне являлись автохтонами, т. е. исконным населением Восточной Европы. При этом они ссылаются на праславянский характер ряда археологических культур Восточной Европы I тыс. до н.э. I тыс. н.э. Но в тоже время данные топонимики свидетельствуют о значительном пласте названий неславянского происхождения на территории Восточной Европы. Так, для степной зоны характерны гидронимы (названия рек) иранского происхождения: Дон, Днепр, Днестр и т.д. В междуречье Оки и Волги преобладают угро-финские названия.

Большинство историков и археологов склоняются к мысли, что славяне являлись пришельцами. Они полагают, что на территории Восточной Европы славяне появляются в VIIVIII вв. н.э. В частности, высказывается предположение, что они продвигались двумя путями: Приднепровье заселялось выходцами с Карпат, а Север с побережья Балтийского моря. В последнее время появилась версия о том, что заселение славянами Севера (будущей Новгородской земли) относиться к более раннему времени, чем освоение Приднепровья к V веку. Представляет интерес точка зрения одного из известных российских историков академика Б.А. Рыбакова, который считает, что истоки славян имеют общие корни с индоиранскими народами, в частности, скифами-пахарями. «Вполне возможно, что под племенем скифов-пахарей и скифов-землевладельцев, живших, по словам Геродота, где-то в Среднем Приднепровье пишет Б.А. Рыбаков, скрываются и славянские племена с их древней землевладельческой культурой».

Но эта точка зрения не стала общепризнанной. Не дают однозначного ответа на вопрос и выдающиеся историки, авторы многотомных трудов по истории российского государства Н.М. Карамзин и С.А. Соловьев. Поэтому окончательное решение проблемы славянского этногенеза пока еще дело будущего.

Рис.1 – Концепции происхождения и прародины славян

Славянский этногенез процесс совпал по времени с таким феноменом в мировой истории как Великое переселение народов, важными последствиями которого были:

выделение из балто-славянской общности славян в Центральной Европе;

славянская земледельческая колонизация Восточной Европы;

смена ираноязычного массива на тюркоязычный в степях Евразии.

Начало Великому переселению народов в Европе положило движение готов. Их прародиной был «остров» Скандза (островом считался в древности скандинавский полуостров) и, в частности, южная Швеция. В 155 г. готы выселились с «острова» Скандза в низовья Вислы. На пути своего продвижения на юг (от Вислы через Поднепровье к Северному Причерноморью и на Балканы) готы столнулись с балто-славянами, что способствовало началу дифференциации последних. Из балто-славянской общности выделились собственно славяне. Предполагают, что в период тесных контактов славян с готами возникло самоназвание славян – этноним словене, известный всем славянским народам. Этот этноним означал людей, владевших словом, членораздельной речью. Появление самоназвания являлось свидетельством уже сложившегося самосознания этноса, что предполагало осознание им не только своего единства, но и отличия от иноэтничного – «чужого» окружения. У славян обозначением чужих народов (готов и других германцев) служил этноним немцы – их говор был для славян невнятным бормотанием, равнозначным немоте.

Вслед за готами славяне двинулись на Дунай, а затем проникли на Балканы. В VVI в. славяне столкнулись с Византией. Византийский мир оказал также внешнее конституирующее влияние на славян, содействуя их окончательному выделению из балто-славянской общности. Укрепленная дунайская граница Византии, которую славяне не смогли прорвать в первой половине VI века, при императоре Юстиниане, послужила импульсом для их расселения теперь уже с юго-востока на север; в том числе на Вислу, на Средний Дунай, в Чехию, и далее на Эльбу. Значительный пласт славянского населения на Балканском полуострове образовался с конца VI века. Дунай стал центром расселения славян и к югу, и к северу с VI века.

В результате выход славян на «исторические рубежи» был связан с влиянием на них феномена византинизма. Но славяне, в отличие от готов на Западе, не образовали на землях Византийской империи в VI в. свои княжения, они были далеки еще в это время от заимствования византийской исторической культуры. Главной целью их продвижения был пока захват свободных земель. И вместе с тем, столкновение славян с Византией на дунайской границе содействовало формированию общеславянского самосознания.

Другим важным для начального исторического движения славян следствием Великого переселения народов, как отмечалось, было изменение этнокультурной ситуации в степях Евразии. В евразийском степном поясе или, по крайней мере, западной его части в I тысячелетии до н.э. доминировал массив ираноязычных народов, представленных в VIIIVII вв. до н.э. киммерийцами (первый народ, достоверно засвидетельствованный на территории Руси), в VIIIII вв. до н.э. – скифами, с III в. до н.э. – сарматами.

Смена ираноязычного массива тюркоязычным началась с первых веков нашей эры в результате миграционных волн, периодически накатывавшихся в восточноевропейские степи с Востока, – гуннов, аваров, тюрков. Столкновение славян, в частности, с аварами способствовало, с одной стороны, сохранению и упрочению общеславянского самосознания. С другой стороны, обозначилась этническая дифференциация славян на западных, южных и восточных. Этому способствовало во многом то, что в процессе расселения славян их контакты с соседними этническими общностями становились более тесными и сложными. Западные славяне, завоевывая все новые пространства, столкнулись там с представителями германского и кельтского населения, (германцы называли соседних с ними славян венедами, используя традиционный античный этникон). Южные славяне, осевшие на Балканах, пришли в соприкосновение с пестрым населением Византии – греками, фракийцами, иллирийцами и другими народами (византийцы применяли для обозначения славян самоназвание словене – в грецизированной форме склавины). Восточная группа, оставаясь на территориях, занятых славянами еще на начальном этапе освоения европейских земель, соприкасалась всегда первой с волнами тюркоязычных кочевых племен (степняки называли славян антами – этникон иранского или тюркского происхождения). К тому же авары нарушили территориальное единство славян, отделив венедов от склавинов. Последние были союзниками аваров в экспансии против Византии, а анты – союзники Византии подверглись жестоким ударам со стороны аваров. Именно тогда имя антов исчезает из исторических источников.

Волнообразное движение тюркоязычных племен на запад содействовало исчезновению не только этнического, территориального, но и социального единства славян. Это проявилось в том, что у южных, западных и восточных славян процесс государствообразования протекал с различной степенью интенсивности и не был одновременным. Государство у южных славян (Болгария) сложилось еще во второй половине VII в., у западных славян (Великоморавская держава) – в первой половине IX в. Восточные славяне приступили к формированию государства Киевская Русь позже, во второй половине IX века.