- •1. История открытия рентгеновских лучей. Свойства рентгеновских лучей.

- •2. Принципиальная схема рентгеновских аппаратов.

- •3. Понятие о лучевой диагностике. Методики традиционной рентгенологии.

- •4. Методика электрорентгенографии. Ее преимущества и недостатки.

- •6. Требования к заземлению рентгеновских аппаратов.

- •7. Рентгеновские излучатели, их устройство.

- •8. Принципиальная схема флюорографических аппаратов.

- •9. Моноблоки и их применение в рентгенотехнике, устройство.

- •10. Фотоэкспанометры, их применение в рентгенодиагностике.

- •11. Природа рентгеновских лучей, физические свойства я-лучей, применение в технике и медицине.

- •12.Классификация рентгеновских аппаратов.

- •13. Ослабление рентгеновских лучей веществом. Предназначение фильтров и растворов.

- •14. Принципиальная схема уз диагностики.

- •15. Условные обозначения рентгеновских трубок.

- •16. Аппараты компьютерной томографии история открытия.

- •17. Фокус рентгеновской трубки. Физические основы получения. Физические основы получения рентгеновских лучей.

- •18. Операция получения изображения при электрорентгенографии.

- •19. Устройство анода рентгеновской трубки. Способы отведения тепла от анода.

- •20. Уз датчики, их схема. Получение уз колебаний

- •21. Слабые места рентг. Трубок. Перспективы совершенствования.

- •22. Распространение уз колебаний. Отражение уз.

- •23. Маслорасширители, их роль в рентгеновском излучателе. Требования к электроизоляционному маслу.

- •24. Преимущ. И недостатки цифровых рентг. Ап-ов.

- •25. Физические основы уз.

- •26.Аппараты компьютерной томографии, различие аппаратов 1-5 поколений.

- •27.Требования к размещению рентгеновских отделений.

- •28.Трансформация эл. Тока в рентгеновском кабинете. Коэф-т трансформации.

- •29. Электрические цепи в рентгеновских аппаратах. Основные электроизмерительные приборы.

- •30. Преимущества кт перед традиционной томографией.

- •33. Техника безопасности при работе в рентгеновском кабинете.

- •31. Сканирующая система аппаратов комп. Томографии.

- •34. Устройство и принцип работы комп. Томографа.

- •32. Методика традиционной томографии, принципы получения изображения при ней.

- •36.Фотолабораторный процесс. Получение и фиксирование изображения на плёнке.

- •37.Основы явления магнитного резонанса. Классификация аппаратов ям-томографии.

- •38. Рентгеновская система аппарата комп. Томографии.

- •39.Сигналы магнитного резонанса. Основные параметры сигнала мр.

- •40.Понтие «отсеивающая решётка», устройство, принцип работы.

- •41. Основные части мр-томографического аппарата. Их краткая характеристика.

- •42. Устройство рентгеновской трубки.

- •43. Получение изображения при кт. Электронная матрица.

- •45. Классификация магнитов применяемых в мя-томографии. Преимущества и недостатки магнитов разных типов.

6. Требования к заземлению рентгеновских аппаратов.

Заземление является электрической частью техники безопасности в рентгеновском кабинете.

Заземление – преднамеренное соединение проводником эл. тока корпуса аппарата с землей.

Зануление – корпус аппарата соединяется с нулем эл. сети.

Для заземления необходимо заземляющее устройство и заземляющие проводники.

Заземляющее устройство – совокупность заземлителя (металлический проводник или их группа), находящаяся в непосредственном соприкосновении с землей.

Искусственное заземление: основные требования – углубление заземлителя ниже уровня промерзания почвы.

Заземлитель – 3 железные трубы длиной 3 м диаметром >=2 см, толщина стенки >=3,5 мм, которые загоняются вертикально в землю в дно траншеи на расстоянии 3 м друг от друга (вместо этого могут быть использованы железные балки, сваи не менее 48 мм).

Все 3 трубы свариваются стальной лентой, закапывают землей, конец ленты выводится в помещение по периметру кабинета на высоте 25 см от пола.

Металлические части рентгеновского аппарата соединены между собой проводниками еще га заводе-изготовителе, т.е. достаточно заземлить один из элементов.

Поперечное сечение заземляющих проводов: для стальных открытых проводов 12 мм2, закрытых 48 мм2, для медных одножильных 4 мм2.

Ширина нахлестки должна быть в 2 раза больше ширины нахлестных полос и равна шестикратному диаметру провода (при сварке).

1 раз в 2 года – проверка заземления, составляется протокол.

Сопротивление должно быть не больше 10 Ом (сопротивление заземляющего устройства). Сопротивление человека = 1000 Ом.

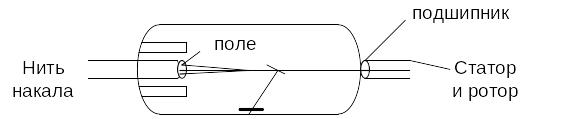

7. Рентгеновские излучатели, их устройство.

Состоит из источника рентгеновских лучей (рентгеновская трубка) и защитного кожуха, в который встроена трубка.

Рентгеновская трубка – высоковольтный электовакуумный прибор с двумя электродами К(+) и А(-).

Трубка изготавливается из высокопрочного стекла, устойчивого к высоким температурам.

Рентгеновские лучи возникают в результате резкого торможения быстрых электронов об анод рентгеновской трубки. Электроны разгоняются быстрым электрическим полем, которое создается высоким напряжением приложенным к электродам.

В современных трубках для получения свободных электронов используется явление термоэлектронной эмиссии в высоком вакууме при давлении = 10-4…10-5 Па.

Защитный кожух защищает пациентов и персонал от высокого напряжения, ограничивает пучок исходящих рентгеновских лучей (т.е. уменьшает нежелательное излучение в окружающую среду).

Моноблок – т.е. в одном кожухе встроены и высоковольтный генератор и рентгеновская трубка.

Кожух излучателя сделан из тонкостенной стальной трубы, изнутри выложенной свинцом, к которому приварены раструбы, в которые вставляются наконечники высоковольтных кабелей.

Кожух заливается трансформаторным маслом, внизу кожуха окно – для выхода рентгеновских лучей. Наличие воздушных пузырей внутри кожуха может привести к пробою.

В последнее время – с вращающимся анодом (до 9000 об/мин.), тогда анод расположен прямо, уменьшается попадание электронов в одно место, тогда аноды более долговечны. 90% энергии электронов идет в тепло, тогда требуется охлаждение анода (вольфрам-молибденовые аноды).

Истинный фокус – на нити накала.

Ложный фокус – на аноде.

Фокус рентгеновской трубки – площадка, на которую попадают электроны.