- •Введение

- •Белорусская железная дорога: прошлое, настоящее и будущее

- •Введение

- •1. Прошлое белорусской железной дороги

- •2. Настоящее белорусской железной дороги

- •3. Будущее белорусской железной дороги

- •Заключение

- •Литература

- •Введение

- •Пыхтящий Билли

- •Паровоз Блюхер

- •Железная дорога Стоктон—Дарлингтон

- •Паровозы

- •Тепловозы

- •Электровозы

- •Самые быстрые поезда

- •История развития скоростного движения в России

- •Заключение

- •Литература

- •Международный опыт проектирования верхнего строения железнодорожного пути

- •Введение

- •Верхнее строение пути железных дорог. Общие сведения

- •Устройство верхнего строения пути

- •Заключение

- •Литература

- •Прицепной подвижной состав железных дорог и показатели его использования

- •Введение

- •Классификация и основные типы вагонов

- •2. Технико-экономические показатели вагонов

- •Заключение

- •Литература

- •Инновации в строительстве железных дорог

- •Введение

- •1. Единая европейская интегрированная сеть радиосвязи на бжд

- •2. Развитие высокоскоростных железных дорог в России

- •3. Новые технологии при строительстве платформ.

- •Заключение

- •Литература

- •Научные основы разработки и использования сцб

- •Введение

- •Из истории развития

- •Общие сведения

- •Обзор систем и устройств электропитания аппаратуры сцб и задачи исследования

- •3.1. Характеристика влияния параметров электропитающих устройств на функционирование электронной аппаратуры

- •3.2 Основные виды и принципы построения систем и источников электропитания электронной аппаратуры

- •4.Научные основы разработки и исследования сцб в рб

- •4.1. Микропроцессорная централизация «Днепр»

- •4.2.Информационно-измерительную систему (иис)

- •Заключение

- •Литература

- •Современная диагностика технического состояния железнодорожного пути

- •Введение

- •1. Общие понятия технического диагностирования

- •2.Функции и задачи диагностических центров

- •Заключение

- •Литература

- •Основные этапы развития железных дорог мира

- •Введение

- •1. Зарождение железной дороги

- •2. Основные этапы развития железнодорожного транспорта

- •Заключение

- •Литература

- •Техника и технология текущего содержания железнодорожного пути

- •Введение

- •1. Виды ремонтов железнодорожного пути

- •2. Текущее содержание пути

- •3. Техника для текущего содержание пути

- •4. Ручной путевой инструмент

- •5. Механизированный путевой инструмент

- •6. Защита пути от снега, песчаных заносов и паводков

- •Заключение

- •Литература

- •Теория взаимодействия подвижного состава и верхнего строения пути

- •Введение

- •1. Верхнее строение пути

- •2. Балластный слой

- •3. Шпалы

- •4. Железобетонная шпала

- •5. Противоугоны

- •6. Бесстыковой путь

- •7. Вертикальные перемещения

- •Заключение

- •Литература

- •Экологические проблемы железнодорожного транспорта

- •Введение

- •1. Воздействие железнодорожного транспорта на экосистемы

- •1.1 Оценка воздействия объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду

- •1.2 Использование природных ресурсов

- •2. Источники и виды загрязнений ос ж/д транспортом

- •2.1 Загрязнения атмосферного воздуха

- •2.1.1 Способы очистки атмосферного воздуха

- •2.2 Загрязнения водных объектов

- •2.2.1 Очистка сточных вод предприятий ж/д транспорта

- •2.3 Загрязнения территорий предприятий

- •2.3.1 Защита почвы, растительности и животного мира

- •2.4 Шум и вибрация при движении поездов

- •2.4.1 Защита от шума и вибраций

- •Заключение

- •Литература

- •Современная теория расчета верхнего строения пути

- •Введение

- •Определение класса железнодорожного пути

- •1.1 Конструкция, тип и характеристики верхнего строения пути

- •2. Определение условий укладки бесстыкового пути

- •2.1 Расчет повышений и понижений темпера туры рельсовых плетей, допустимых по условиям прочности и устойчивости

- •2.2 Расчет интервалов закреплений плетей

- •3. Расчеты рельсовой колеи

- •3.1 Возвышение наружного рельса в кривой

- •3.2 Расчет основных элементов для разбивки переходной кривой

- •3.3 Определение ширины колеи в кривой

- •Заключение

- •Литература

- •Современные требования в нормативных документах по железным дорогам

- •Введение

- •1. Общие положения

- •2. Земляное полотно

- •3. Верхнее строение пути

- •4. Защита пути и сооружений

- •Заключение

- •Литература

- •Вклад ученых в развитие железных дорог России и Белоруссии

- •Введение

- •Вклад изобретателей, инженеров и ученых в развитие железнодорожного транспорта

- •Заключение

- •Литература

- •Организация движения железнодорожных поездов

- •Введение

- •1. Организация движения поездов и его принципы

- •1.1. Важнейшие принципы организации движения

- •1.2 Основные принципы организации движения

- •2. Организация вагонопотоков. План формирования поездов

- •2.1 Исходные материалы для разработки плана формирования поездов

- •2.2 Плановые вагонопотоки

- •2.3 Процесс накопления вагонов

- •2.4 Пропуск вагонов без переработки через сортировочную или участковую станцию

- •Заключение

- •Литература

- •Электрификация железных дорог

- •Введение

- •Системы электрификации

- •Система постоянного тока

- •Система переменного тока пониженной частоты

- •Система переменного тока промышленной частоты

- •Стыкование систем электроснабжения

- •3. Тяговые подстанции железных дорог

- •3. 1. Тяговые подстанции постоянного тока

- •3.2. Тяговые подстанции переменного тока

- •Белорусская железная дорога внедряет современный трансформатор на тяговой подстанции станции Олехновичи.

- •Электровоз

- •4.1. Классификация

- •Электровозы узкой колеи

- •Северная Америка

- •Украина

- •Заключение

- •Литература

- •Структура и функции железнодорожных станций и узлов

- •Введение

- •1.Участковые станции

- •1.1.Назначение участковых станций

- •2.Сортировочные станции

- •2.1 Назначение и размещение на сети

- •3.Пассажирские станции

- •3.1.Понятие о пассажирских комплексах

- •4.Грузовые станции

- •4.1.Назначение и классификация

- •5.Специальные станции

- •5.1.Перегрузочные станции

- •5.2.Пограничные железнодорожные станции

- •6.Железнодорожные узлы

- •6.1.Назначение железнодорожных узлов и классификация

- •6.2.Основные типы узлов

- •Заключение

- •Литература

- •5. . «Железнодорожные станции и узлы», Савченко и.Е., Земблинов с.В., Страковский и.И., м.: Транспорт, 1980. - 479 с.

3. Шпалы

Шпалы являются основным видом подрельсовых оснований и служат для восприятия давления от рельсов и передачи его на балластный слой. Кроме того, шпалы предназначены также для крепления к ним рельсов и обеспечения постоянства ширины колеи. Помимо шпал, к подрельсовым основаниям относятся мостовые и переводные брусья, отдельные опоры в виде полушпал, а также сплошные опоры в виде плит и рам. Шпалы должны быть прочными, упругими, дешевыми и обладать достаточным сопротивлением электрическому току. Эпюра шпал (число шпал на 1 км) обычно равна 1440-2200 шт/км (на отечественных ж. д.- 1840-2000 шт/км). Материалом для шпал служит дерево, железобетон, металл. На всех железнодорожных магистралях мира более мощные рельсы обычно укладывают на железобетонные шпалы. На тех железных дорогах, где не предъявляются требования к скоростям движения и самое движение не напряженное широко используются деревянные шпалы, в некоторых странах — металлические. Около 90% всех шпал на железных дорогах мира составляют деревянные, пропитанные масляными антисептиками. Достоинством этих шпал является легкость, упругость, простота изготовления, удобство крепления рельсов, высокое сопротивление токам рельсовых цепей. Недостатком деревянных шпал является сравнительно небольшой срок службы (15—18 лет) и значительный расход деловой древесины. Для изготовления деревянных шпал обычно используются сосна, ель, пихта, лиственница, реже кедр, бук, береза.

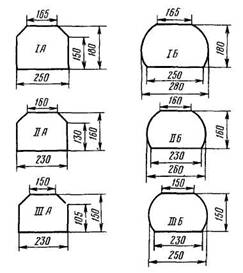

Поперечные профили деревянных шпал

По форме поперечного сечения деревянные шпалы изготовляют двух видов: обрезные А, опиленные с четырех сторон, и брусковые Б, имеющие опиленные поверхности только сверху и снизу. Это позволяет использовать для изготовления шпал бревна различных диаметров. Как обрезные, так и брусковые шпалы могут быть трех типов. Тип I предназначен для главных путей магистральных железных дорог, тип II — для станционных и подъездных путей и тип III — для путей промышленных предприятий. Стандартная длина деревянных шпал 2750 мм, а для особо грузонапряженных участков по заказу МПС изготовляют шпалы длиной 2800 мм. До 1967 г. шпалы изготовляли длиной 2700 мм.

Начиная с 1957 г. на железных дорогах СССР получили широкое применение железобетонные шпалы с предварительно напряженной арматурой. Достоинством их является долговечность (40—50 лет), обеспечение высокой устойчивости пути, плавность движения поездов, что объясняется одинаковыми размерами и равной упругостью шпал. Кроме того, применение железобетонных шпал позволяет сберечь древесину для других нужд народного хозяйства. Благодаря указанным качествам они уложены уже на главных путях всех основных направлений сети и в том числе на участках скоростного движения поездов.

4. Железобетонная шпала

К недостаткам железобетонных шпал относятся большая масса, токопроводимость, высокая жесткость, сложность крепления рельсов к шпале. Для повышения упругости пути на железобетонных шпалах под рельсы укладывают амортизирующие прокладки. Во избежание утечки электрического тока рельсовые скрепления имеют специальную конструкцию с электроизоляционными деталями. Железобетонные шпалы изготовляют из тяжелого бетона с арматурой из стальной углеродистой холоднотянутой проволоки периодического профиля диаметром 3 мм. Металлические шпалы не получили в нашей стране распространения из-за большого расхода металла, подверженности коррозии, электропроводности, большой жесткости и неприятного шума при движении поездов. Порядок расположения шпал по длине рельсового звена, как выше упоминалось, называют эпюрой шпал. На железных дорогах СССР применяют четыре эпюры, соответствующие укладке 1440, 1600, 1840 и 2000 шпал на 1 км пути. На опытных участках железных дорог проходят испытания блочные железобетонные подрельсовые основания в виде сплошных плит и рам. Предполагается, что такие конструкции повысят стабильность пути и уменьшат загрязнение балласта.

На станциях метро и при устройстве смотровых канав в депо вместо сплошных шпал используются полушпалы, втопленные в бетон. Рельсы предназначены для направления движения колес подвижного состава, восприятия нагрузки от него и передачи ее на шпалы. Кроме того, рельсы используются на участках с автоблокировкой как проводники сигнального тока, а при электротяге — обратного тягового тока.

Для надежной работы рельсы должны быть достаточно прочными, долговечными, износоустойчивыми, твердыми и в то же время нехрупкими, так как они воспринимают ударно-динамическую нагрузку. Материалом для рельсов служит высокопрочная углеродистая сталь. В зависимости от массы и поперечного профиля рельсы подразделяются на типы Р50, Р65 и Р75. Буква Р означает «рельс», а цифра - округленную массу 1 м в килограммах. До 1962 г. в путь укладывали также рельсы типа Р43.

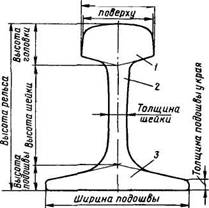

Поскольку наибольшее воздействие на рельс оказывает вертикальная нагрузка, стремящаяся изогнуть его, наиболее рациональной формой рельса считается двутавровая, обеспечивающая одновременно и меньший расход металла.

Профиль рельса

1 — головка рельса, 2 — шейка, 3 — подошва

Выбор того или иного типа рельсов зависит от грузонапряженности линии, нагрузок и скоростей движения поездов. На линиях скоростного движения пассажирских поездов укладывают рельсы Р65. Рельсы выпускают стандартной длины 25 м. Кроме того, для укладки в кривых изготавливают укороченные рельсы длиной 24,92 и 24,84 м. В качестве уравнительных рельсов при бесстыковом пути, а также при укладке стрелочных переводов используют рельсы прежней стандартной длины (12,5 м) и укороченные (12,46; 12,42 и 12,38 м).

Сроки службы рельсов измеряются количеством проследовавшего по ним тоннажа и в среднем до их перекладки составляют для термически упрочненных рельсов Р65 500 млн. т брутто, а для Р50— 350 млн. т. Срок службы рельсов Р75 примерно на 30 % выше, чем для Р65.

Повышение сроков службы рельсов достигается комплексом взаимосвязанных мероприятий: увеличением массы рельсов, повышением качества рельсовой стали, ее термоупрочнением и легированием, совершенствованием поперечных профилей, улучшением условий работы рельсов за счет бесстыкового пути, шлифовки поверхности катания и смазки боковой рабочей грани головки в кривых и др. Для замены выявленных дефектных рельсов на каждом километре пути имеется так называемый километровый запас рельсов, хранящихся на специальных станках.Рельсовые скрепления.