- •Тема 4. Экономико-биологические основы воспроизводства рыбных запасов

- •4.1. Искусственное воспроизводство рыбных запасов.

- •4.2. Основные направления развития аквакультуры.

- •4.3. Освоение кормовых ресурсов водоемов.

- •4.1. Искусственное воспроизводство рыбных запасов

- •4.2. Основные направления развития аквакультуры

- •4.3. Освоение биологического потенциала водоемов для кормовых целей

4.3. Освоение биологического потенциала водоемов для кормовых целей

Артемия [Artemia salina (Linnaeus)] — вид ракообразных из класса жаброногих . C 30-х годов прошлого века науплии артемии начали широко применяться в рыбоводстве Норвегии и США. В 60-х годах ежегодный сбор яиц 20-30 т перестал удовлетворять потребности питомников, нехватка артемии стала тормозить развитие аквакультуры. С 1978 г. были открыты новые источники получения цист в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии. В этом же году при Гентском университете был создан Международный центр данных по артемии, работающий и поныне (г. Гент, Бельгия).

В результате многолетних исследований сотрудниками института «СибрыбНИИпроект» было открыто около 90 артемиевых озер на территории: Алтайского края, Новосибирской, Омской, Курганской, Тюменской и Челябинской областей, общей площадью более 1,5 млн км2. 8

Основой кормов для рыбоводства являются - цисты рачка Artemia salina, обитающего в горько - соленых озерах. Артемия относится к теплолюбивым короткоцикловым организмам. Появление науплиусов артемии наблюдается в водоемах при прогреве воды до + 4-50 С, как правило, с середины апреля. В конце мая появляются первые половозрелые особи. За сезон артемия дает до 3-4 генераций и осенью (при температуре воды ниже 40), рачок погибает.

Размножается артемия живорождением (науплиусами) и откладыванием тонкоскорлуповых яиц и цист (толстоскорлуповых диапаузирующих яиц). Размножение науплиусами наблюдается в весенний период и не превышает 10%, размножение яйцами происходит летом и составляет 10-40%, размножение цистами – летом и осенью и составляет более 50% от всех типов размножения.

Яйца (цисты) отличаются необыкновенной стойкостью, перенося полное высыхание водоема, резкие колебания температур, сохраняя жизнеспособность в течение 3-4 лет. Высушенные цисты остаются жизнеспособными при широком диапазоне температур от + 60 до - 2730 Запасы планктонных цист, как показали исследования водоемов Западной Сибири, составляют в основном 5-460 кг/га в сыром виде или 60-100 кг/га в готовом виде. В разные годы запасы цист в одном и том же озере различались в 2-9 раз. Численность цист в толще воды меняется в зависимости от величины минерализации. Максимальные значения численности цист отмечены в озерах с минерализацией от 89 до 117 г/л и достигали 93000 шт./м3 (около 500 кг/га). Количество бентосных цист, как показали исследования, в мелководных озерах по объёму соизмеримо с объемом планктонных цист. Бентосные цисты, как правило, не всплывают в период осенней заготовки и являются природным резервом для первой генерации рачков. Поэтому очевидно, что промысел цист на водоемах не может подорвать запасы артемии, так как определенная часть цист оказывается недоступной для изъятия в силу биологических причин (бентосные цисты) и выброса цист в местах недоступных для сбора (камыш, топкий берег и тонкий слой цист). Осень наиболее благоприятная пора сбора цист. Осенью значительная часть яиц волнами выбрасывается на берег, где они образуют скопления в виде валов различной ширины и высоты. Сбор цист в этом случае не представляет особого труда. Однако на озерах с сокращенной продолжительностью существования артемии, соленостью 240-250 г/л промысловые популяции могут сформироваться к середине июня. Причем, если ранее считалось, что цисты на берегу могут храниться сколько угодно, это оказалось далеко не так, при попадании влаги от дождей цисты напитываются водой и оболочки разрываются, кроме того, может происходить естественное вылупление науплиев и вместо цист на берегу останется шелуха. Вот почему сбор цист должен проводиться своевременно. Более эффективен сбор цист в воде с помощью плавающих барьеров (бонов), у которых концентрируются яйца, похожие на желто - серый песок. Собранные и очищенные от песка и других примесей яйца (цисты) после соответствующей обработки помещают в контейнеры, где они могут храниться длительное время (до нескольких лет) до тех пор, пока не возникнет необходимость их использования в качестве живого корма. В этом случае из яиц получают микроскопических личинок, представляющих собой первоклассный, высокопитательный корм для молоди ценных видов рыб на рыбопитомниках.

Рис. 18 – Сбор цист артемии с использованием бонов

Ценность артемии как кормового объекта определяется:

- высоким темпом роста, за две недели выращивания рачки увеличиваются в длину в 20 раз, а их сухая масса возрастает в 500 раз;

- высоким содержанием белка в теле рачка – до 60%, при значительном содержании незаменимых аминокислот, витаминов, гормонов, каратиноидов;

- неселективным непрерывным питанием и, как следствие этого, возможностью культивирования на различных живых и дешевых инертных кормах (птичий помет, рисовые отруби, пивные дрожжи и др.);

-мелкими размерами науплиев (0,3-0,5 мм) с мягким и тонким наружным скелетом, что позволяет использовать науплиев в первые часы и дни жизни многих видов рыб и ракообразных;

- способностью к интенсивному росту при очень высоких плотностях (более чем 10000 животных в 1 л соленой воды);

- высокой плодовитостью (более чем 100 потомков за каждые 4 дня);

- уникальными адаптационными возможностями вида, позволяющими рачкам существовать в широком диапазоне солености;

- возможностью находиться в виде инертного продукта - яиц, которые могут быть собраны в промышленных масштабах и способны сохраняться годами. Через 1-2 суток инкубации в любое время года могут быть получены свободно плавающие науплии;

- медленным плаванием, делающим науплиев и взрослых рачков доступным кормом для потребителей;

- возможностью использования в рыбопитомниках и креветочных питомниках взрослых артемий, являющихся одним из видов живого корма для разводимых объектов;

- содержанием в теле взрослых рачков репродуктивных гормонов, стимулирующих созревание организмов – потребителей артемии.

В большинстве случаев используется только что выклюнувшиеся науплии, хотя подращенные для многих потребителей являются более подходящим кормом. Часто взрослых артемий собирают из естественных популяций. Из всех способов обработки рачков использование их в живом виде дает наилучшие результаты. Сухая артемия может быть использована как источник протеина в гранулированных кормах для рыб и креветок.

Рис. 19 – цисты артемии

Озера, в которых отмечено наличие артемии, требуют ежегодного обследования, так как площади водной поверхности, минерализации воды меняются ежегодно и сведения прошлых лет часто не подтверждаются.

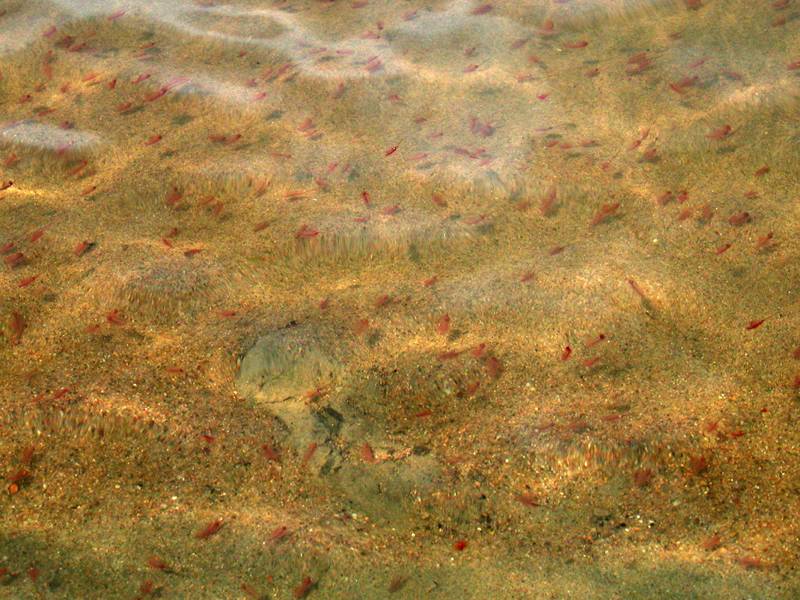

Рис. 20 – Массовое появление рачков артемии на соляном озере весной

Использование цист артемии в рыбоводстве изучено И.С. Мухачевым. 9 Сотрудниками Северного филиала НИИ рыбного хозяйства в течение сезона 2008 г. было заготовлено более 12178 кг цист и отработаны способы и методы заготовки, примерного определения промысловых запасов. При этом себестоимость заготовки неочищенных цист (без учета оплаты за биоресурсы) оказалась около 11 рублей в расчете на один килограмм.

Рис. 21 – Заготовка артемии на берегу

Экономический интерес к продукции из цист артемии растет стремительно, и это естественно, ведь цисты состоят на 63,6% из сырого протеина и 23,0% сырого жира.

Продукция артемии - очищенные и высушенные цисты имеют высокую стоимость, от 20 долларов США за один кг в странах СНГ и 45-50 долларов странах ЕС и огромный экспортный потенциал. Так, например, только Китай в год выращивает около 18 млн т рыбы и морепродуктов и потребности его более 12000 заводов, производящих корма для рыб, - огромны.

Рис. 22 – Товарный продукт артемии - цисты

Гаммарус [Gammarus pulex (Linnaeus)] - пресноводный рачек-бокоплав, может называться как мормыш. Относится к широко используемым кормовым ресурсам водоемов и как приманка в зимней рыбалке.

В экологическом отношении гаммарус принадлежит к эврибионтам, его можно встретить в как в солоноватых, так и пресных, как в холодных, так и теплых водоемах. Кроме того, этот вид достаточно хорошо адаптирован к дефициту кислорода. Самый распространенный, доступный и универсальный вид живого корма для рыбоводства и птицеводства. Промысловая численность гаммаруса наблюдается только в безрыбных или карасевых озерах, достаточно загрязненных органическими веществами из стоков, расположенных рядом с водоемом поселений.

По данным Госрыбцентра (СибрыбНИИпроекта), биомасса гаммаруса в озерах Западной Сибири находится в пределах от 32 до 2638 кг/га (в среднем 490 кг/га). Биологические ресурсы гаммаруса в Тюменской области довольно значительны, примерно 50 т на присельском озере площадью в 100 га.

Многочисленные данные свидетельствуют, что рациональный промысел бокоплава не вызывает подрыва его численности в озерах, для него характерно быстрое восстановление биомассы. В мелководных, хорошо прогреваемых водоемах взрослые рачки в массе вымирают в первой декаде июля, заканчивая при этом свой жизненный цикл, равный 13-14 месяцам. В глубоководных водоемах происходит постепенное отмирание взрослых рачков, а продолжительность жизни может достигать двух-трех лет. В зимнее время в заморных водоемах гаммарусы в массе скапливаются в самых верхних слоях воды, которые более богаты кислородом, и держатся там, на нижней поверхности льда.

Гаммарус относится к всеядным животным. Пищей гаммарусам служат как животные, так и растительные остатки, начавшие разлагаться, поэтому он является естественным утилизатором водоемов, кроме того, взрослые рачки могут поедать свое потомство, икру и молодь рыб, а также крупных рыб, попавших в орудия лова.

Основными потребителями гаммаруса в естественных условиях являются рыбы, водоплавающие птицы, хищные водные беспозвоночные.

Пищевая ценность гаммаруса очень высока. В сухом веществе гаммаруса содержится: жира - от 6 до 8%, белка – от 49 до 66%. Белок рачков содержит наиболее ценные в питательном отношении циклические аминокислоты: тирозин, триптофан, аргинин, гистидин, цистин, метионин и другие.

Промысел гаммаруса на озерах следует вести с начала мая до середины июля месяца, когда основу популяции составляют взрослые особи. Многолетние наблюдения показывают, что изъятие в этот период до 80% стада этого вида не влияет на воспроизводительную способность популяции, а достигнуть физически такой степени вылова невозможно. Промысел ведется орудиями лова оригинальной конструкции, позволяющей избегать прилова молоди. Подсушка сырья осуществляется на специальных площадках, сортировка и затаривание в мешки в помещении.

Важнейшим ресурсом в производстве кормов являются запасы мелкой сорной рыбы, которую можно использовать для производства рыбной муки.

На рыборазводных фермах потребляется около 40% ресурсов рыбьего жира и 31% рыбьей муки. По прогнозам ФАО, через 10 лет в мире возникнет дефицит рыбьего жира, это потребует замещения рыбного корма соей, рапсовым маслом, кормовыми добавками на основе дрожжевого протеина. Используя имеющиеся виды корма, можно выращивать значительный объем рыбы в год, причем молоди ценных видов, организовать подращивание молоди и зарыблять водоемы ценными видами рыб. При этом стоит учесть, что изъятие указанных кормовых ресурсов не наносит вреда водоемам.

Цех инкубации сиговых на Сузгунском рыбопитомнике

Установка для инкубации икры сибирского осетра

Сеголетки осетра в бассейне

Осенний сбор артемии на соленом озере

Цех инкубации артемии и приготовления живого корма на Сузгунском рыбопитомнике

Соленое озеро Менкисер, К.Л. Перминов определяет ресурсы прибиваемого к берегу скопления артемии салина

С ушка

гаммаруса на площадке застланной черной

пленкой

ушка

гаммаруса на площадке застланной черной

пленкой

1 Козлов В.И. Абрамович Л.С. Справочник рыбовода. М. Россельхозиздат. 1980 г.

2 Никоноров И.А. Рыбоводство и рыболовство в Северо-Казахстанской области (анализ и перспективы) Петропавловск 2008 г.

3 Кох В., Банк О., Йенс Г. Рыбоводство. М.: Пищевая промышленность. 1980 г.

4 Брудастова М.А. Вишнякова Р.И. Выращивание рыбопосадочного материала и товарной рыбы. М. Россельхозиздат. 1985 г.

5 Рыжков Л.П. Озерное товарное рыбоводство. М. Агропромиздат 1987 г.

6 Вишневский А.Т. Можно ли накормить весь мир? http:// www.Google.Ru 2006.

7 Рыжков Л.П. Озерное товарное рыбоводство. М.: Агропромиздат 1987 г. С. 98.

8 Литвиненко Л.И. Биогеография и характеристика природных мест обитания сибирской артемии. Литвиненко Л.И, Литвиненко А.И., Соловов В.П., Визер Л.С., Веснина Л.В., Ясюченя Т.Л.. «Биоразнообразие Артемии в странах СНГ: современное состояние ее запасов и их использование»Москва, Россия, 2002 г.С 22.

9 Мухачев И.С. Озерное рыбоводство. Учебник. ТГСХА. 2006 г.