- •Плезиохронные цифровые иерархии в телекоммуникационных сетях

- •Характеристики европейской системы пци

- •Синхронные цифровые иерархии в телекоммуникационных сетях

- •Характеристики контейнеров транспортной системы сети сци

- •Характеристики синхронных транспортных модулей

- •Структура информационной сети сци

- •Структура и классификация телекоммуникационных систем

- •Методы организации двусторонней передачи информации

- •Принципы и методы передачи цифровых сообщений и сигналов

Плезиохронные цифровые иерархии в телекоммуникационных сетях

Технология ПЦИ предусматривает три международных стандарта, европейский, американский и «японский», существенно отличающихся друг от друга. Сигналы европейской системы обозначаются, начиная с Е (Е1, Е2 и т.д.), американской – начиная с Т (Т1, Т2 и т.д.) или DS (DS1, DS2 и т.д.), японской – начиная с J (J1, J2 и т.д.). Характеристики европейской, американской и японской систем ПЦИ приведены соответственно в табл. 5.1, 5.2 и 5.3.

Характеристики европейской системы пци

Уровень |

Сигнал |

Схема мультиплексир. |

Скорость, кбит/с |

Число ОЦК |

Отеч. система |

1 |

E1/2 |

Е1/2¬15×DS0 |

1024 |

15 |

ИКМ-15 |

Е1 |

Е1¬30×DS0 |

2048 |

30 |

ИКМ-30 |

|

2 |

Е2 |

Е2¬4×Е1 |

8848 |

120 |

ИКМ-120 |

3 |

Е3 |

Е3¬4×Е2 |

34368 |

480 |

ИКМ-480 |

4 |

Е4 |

Е4¬4×Е3 |

139264 |

1920 |

ИКМ-1920 |

5 |

Е5 |

Е5¬4×Е4 |

565148 |

7680 |

|

На практике используют приближённые значения скоростей: 1 Мбит/с для Е1/2, 2 Мбит/с для Е1, 8 Мбит/с (ну уж очень приближённо!) для Е2, 34 для Е3, 140 для Е4.

Характеристики американской системы ПЦИ

Уровень |

Сигнал |

Схема мультиплексирования |

Скорость, кбит/с |

Число ОЦК |

1 |

Т1 (DS1) |

Т1¬24×DS0 |

1544 |

24 |

2 |

Т2 (DS2) |

Т2¬4×Т1 |

6312 |

96 |

3 |

Т3 (DS3) |

Т3¬7×Т2 |

44736 |

672 |

4 |

Т4 (DS4) |

Т4¬6×Т3 |

274176 |

4032 |

Характеристики японской системы ПЦИ

Уровень |

Сигнал |

Схема мультиплексирования |

Скорость, кбит/с |

Число ОЦК |

1 |

J1 |

J1¬24×DS0 |

1544 |

24 |

2 |

J2 |

J2¬4×J1 |

6312 |

96 |

3 |

J3 |

J3¬5×J2 |

32064 |

480 |

4 |

J4 |

J4¬3×J3 |

97728 |

1440 |

5 |

J5 |

J5¬4×J4 |

397200 |

5760 |

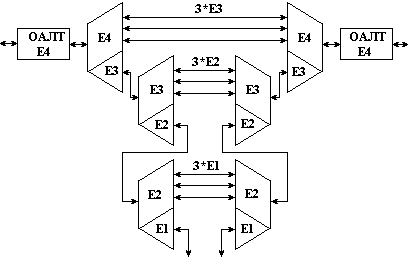

Как видно из таблиц, системы СЦИ допускают только один строго определённый способ построения сигналов высоких уровней из сигналов низких уровней и, соответственно, извлечения низкоуровневых сигналов из сигналов более высоких уровней. В частности, для выделения сигнала Е1 из сигнала Е4 необходимо вначале сигнал Е4 разделить на потоки Е3, затем требуемый сигнал Е3 разделить на потоки Е2, а уже только после этого можно выделить нужный сигнал Е1. Следовательно, узловые станции сетей передачи информации должны содержать достаточно полные комплекты мультиплексного оборудования, как показано, например, на рис. 5.2.

Рис. 5.2. Пример структуры мультиплексного оборудования (ОАЛТ – оконечная аппаратура линейного тракта)

Кроме того, сравнение скоростей на различных уровнях показывает, что в состав групповых сигналов на каждом этапе мультиплексирования вставляется служебная информация. Эти вставки дополнительно выполняют функцию выравнивания скоростей до стандартизованных значений. Например, в сигнале Е1 в каждом цикле на каждые 30 информационных ВКИ приходится 2 служебных ВКИ, вследствие чего скорость сигнала Е1 равна (30+2)×64=2048 кбит/с, а не 30×64=1920 кбит/с.

Назначение служебных сигналов зависит от уровня, на котором они вводятся. Среди них особое место занимают сигналы синхронизации. Они также образуют иерархию, согласованную с иерархией структуры сигналов. В соответствии с ней выделяются:

а) тактовая (битовая) синхронизация, обеспечивающая постоянство скоростей процессов во всех точках тракта передачи;

б) цикловая синхронизация, обеспечивающая правильность выделения и распределения информации, содержащейся в информационных ВКИ и основанная на определении начала каждого нового цикла при условии устойчивости тактовой синхронизации;

в) сверхцикловая синхронизация, предназначенная для правильного выделения и распределения сигналов управления каналами и основанная на определении каждого нового сверхцикла при условии устойчивости тактовой и цикловой синхронизаций.

Цикловая и сверхцикловая синхронизации осуществляются при помощи передачи в служебных ВКИ специальных сигналов с оригинальной структурой (уникальные двоичные последовательности). В отличие от них тактовая синхронизация осуществляется за счет выделения тактовой частоты из самого линейного сигнала (специальные коды линий в проводных и кабельных системах или кратность частоты несущего колебания тактовой частоте в беспроводных системах). Изначально тактовая частота задаётся в оконечном устройстве формирования сигнала и выделяется в оконечном устройстве приёма и во всех промежуточных устройствах (ретрансляторах, регенераторах), как показано на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Схема сквозной тактовой синхронизации (ЗГ – задающий тактовый генератор; ВТЧ – выделитель тактовой частоты; ЛС – линия связи; Прд – передатчик оконечной станции; Прм – приёмник оконечной станции; РГ – линейный регенератор)

Существенными недостатками систем ПЦИ в целом следует считать:

а) наличие трёх международных стандартов, не совместимых друг с другом;

б) отсутствие возможности прямого ввода и вывода цифровых потоков в промежуточных (узловых) пунктах из-за жесткой и сложной структуры мультиплексирования;

в) сложность адаптации систем для передачи большинства типов сообщений за исключением телефонных (для которых изначально разрабатывались);

г) отсутствие средств автоматического контроля и управления групповыми трактами и системой (сетью) в целом (существуют только на уровне линий передачи).