- •Картография Лек.1

- •Картографический метод.

- •Основные элементы географической карты

- •Картография Лек. №2

- •Математическая основа-

- •Равнопромежуточности, равновеликости и равноугольности.

- •Задачи, решаемые при помощи глобуса.

- •Лекция № 3

- •Классификация картографических проекций

- •По виду искажений картографические проекции делят на следующие группы:

- •Сущность и особенности

- •Цилиндрические проекции

- •Азимутальные проекции

- •Конические проекции

- •Условные проекции

- •Надписи на географических кртах

- •Картографические знаковые системы совокупность обозначений, показывающих разные объекты, явления и их свойства, позволяющие получать пространственный образ изображаемой действительности, образует.

- •По графическим особенностям построения знаки делятся на

- •Способы изображения водных объектов

- •Изображение путей сообщения

- •Изображение населенный пунктов

- •Изображение политико-административного деления

- •Шкалы бывают

- •На непрерывные и ступенчатые

- •Лекция № 5

- •Сущность картографической генерализации

- •Надписи на карте

- •Как звучит Беларусь на разных языках ?

- •Основные виды тематических карт

- •II. Математическая основа:

- •IV. Элементы оснащения:

- •V. Элементы дополнительной характеристики территории: текстовые данные, дополнительные (врезные) карты, профили.

- •VI. Компоновка карты:

- •Территориальному и тематическому.

- •Составление карты

- •Этапы познания явлений реального мира с помощью картографического метода

- •Окружающей среды.

- •Орбиты спутников:

- •Нефотографическая электронная съемка включает телевизионную, сканерную, радиолокационную и тепловую (инфракрасную) съемки.

- •Э лементы математической основы школьных карт

- •3.А. К числу основных классификаций школьных карт по назначению относится их подразделение в зависимости от уровня подготовки и возраста учащихся.

- •История картографии не изолирована от истории других отраслей знаний, с которыми картография тесно связана.

- •Вместе с развитием науки в целом совершенствовались и развивались картографические науки, инструменты и методы съемки Земли.

- •С изображением рельефа способом штрихов.

- •В качестве первоочередного мероприятия был осуществлен переход во всех картографо-топографических работах от старых русских мер к метрической системе.

Равнопромежуточности, равновеликости и равноугольности.

Ни одна географическая карта с отображением сколько-нибудь значительной части земной поверхности (целого материка, океана, полушария или всей Земли) одновременно всеми тремя свойствами обладать не может, это и делает глобус незаменимым пособием при изучении географии в средней общеобразовательной школе. Он назван в перечне наглядных пособий по географии средней школы.

свойство равнопромежуточн о с т и: Масштаб расстояний на глобусе одинаков во всех его частях. Это значит, что если масштаб глобуса 1:50 млн., то и радиус Земли, и ее окружность, и любое земное расстояние на поверхности уменьшено в 50 млн. раз. Благодаря свойству равнопромежуточности меридианы, имеющие на Земле равную протяженность, и на глобусе равны по длине; параллели же уменьшаются с удалением от экватора (и на Земле и на глобусе).

свойством равновелико с т и: При равенстве масштабов глобуса во всех его частях и по всем направлениям одинаков у него повсеместно и масштаб площадей. Его следствием является то, что равные по площади географические объекты и на поверхности глобуса занимают одинаковые по величине участки. То же можно сказать о сферических трапециях, образованных пересечением соседних меридианов и параллелей: расположенные на одной широте сферические трапеции равны по площади как на самом земном эллипсоиде, так и на глобусе.

свойство равноугольно с т и: означает, что величина горизонтальных углов между любыми двумя направлениями на земном эллипсоиде не изменяется при изображении этих направлений на глобусе. В частности, прямые сферические углы при пересечении меридианов и параллелей остаются и на глобусе прямыми.

Кратчайший путь между двумя точками на поверхности шара представляет собой дугу большого круга, т. е. линию, образованную пересечением шара плоскостью, проходящей через его центр и две данные точки - ОРТОДРОМИЯ. Например, чтобы установить ее направление между Москвой и Гаваной, достаточно натянуть на поверхности глобуса нитку, проходящую через обе эти столицы Положение нитки и покажет трассу вдоль дуги большого круга, называемую в картографии ортодромией (греч.— «прямой путь»).

Несмотря на обилие иных картографических произведений, глобус до сих пор остается незаменимым, ибо обладает рядом свойств, присущих только ему.

1. Глобус практически правильно передает обобщенную форму Земли.

2. Глобус правильно передает соотношение диаметра Земли и рельефа ее поверхности.

3. Глобус правильно передает размеры (длины линий и площади), формы и взаимное расположение объектов.

4. С помощью глобуса можно наглядно представить вращение Земли вокруг своей оси, а также наклон земной оси к плоскости орбиты (66°33')-

Задачи, решаемые при помощи глобуса.

1. Определение географических координат объектов.

2. Измерение длин линий и площадей объектов.

3. Построение линий кратчайших расстояний между объектами.

4. Сопоставление географической сетки на глобусе с картографическими сетками для установления вида и величины искажений на картах.

5. Ориентирование глобуса.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗЕМНОГО ЭЛЛИПСОИДА НА ПЛОСКОСТИ. ПОНЯТИЕ ОБ ЭЛЛИПСЕ ИСКАЖЕНИЙ.ГЛАВНЫЙ И ЧАСТНЫЙ МАСШТАБЫ. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСКАЖЕНИЙ

Рассматривая вопрос о переходе от земной поверхности к ее изображению на плоскости, можно условно выделить три этапа:

- проектирование точек физической поверхности Земли на поверхность эллипсоида;

- уменьшение эллипсоида в требуемом масштабе (преобразование эллипсоида в глобус);

- "разворачивание" глобуса в плоскость.

Степень уменьшения эллипсоида зависит от масштаба карты, который будем именовать главным масштабом. При создании карты возможно сохранение величины исходного масштаба вдоль некоторых направлений. Этот неизмененный масштаб глобуса, условно принятый за основу при построении карты, называют главным масштабом.

Способ перехода от глобуса к плоскости связан с выбранной для этой цели картографической проекцией. При этом линии параллелей и меридианов образуют картографическую сетку, а их пересечения - узлы картографической сетки. Перечисленные элементы в совокупности составляют математическую основу карт.

Поверхность Земли или ее модели не может быть развернута на плоскости без разрывов или перекрытий. Это приводит к тому, что изображение в одних случаях приходится растягивать, в других - сжимать, что нарушает геометрические свойства изображаемой поверхности.

Такие нарушения в картографии называются искажениями.

Искажения могут быть присущи длинам линий, площадям объектов, углам между направлениями, а следовательно, формам объектов.

Искажения длин линий выражаются в том, что линии, одинаковые на поверхности эллипсоида, на карте отображаются отрезками разной величины. Это обусловлено тем, что масштаб длин на карте меняется при перемене места, а также при смене направления в данной точке. Чем длиннее отрезок на карте, тем больше в его пределах будет различаться масштаб длин. Поэтому для строгого определения масштаба карты воспользуемся понятием отрезка с минимально воображаемой длиной.

Масштабом длин будем называть отношение бесконечно малого отрезка на карте к его горизонтальной проекции на поверхности эллипсоида или шара.

Искажение площадей состоит в том, что равновеликие объекты отображаются в различных частях карты фигурами разной площади. Соответственно масштаб площадей также различен в разных частях карты (кроме специальных равновеликих проекций). По аналогии масштабом площадей называется отношение величин бесконечно малой площади на карте к соответствующей величине бесконечно малой площади на поверхности эллипсоида или шара.

Искажение углов заключается в том, что углы между какими-либо направлениями на карте не равны горизонтальным углам между теми же направлениями на поверхности земного эллипсоида.

По этой причине, а также из-за искажений длин нарушается форма объектов. Искажение форм -отклонение от подобия форм объектов на карте и форм соответствующих объектов на эллипсоиде или шаре называется.

Все виды искажений на картах связаны между собой: при изменении длин нарушаются площади объектов; зачастую определенному искажению углов на карте соответствует одно и то же искажение форм. Особая связь существует между искажением площадей и искажением углов: увеличение одного из них влечет уменьшение другого.

Анализируя любую карту с целью выявления присущих ей искажений, сначала устанавливают их вид, а затем характер распределения и величины.

Наличие искажений легко установить, сравнивая картографическую сетку с неискаженной географической сеткой на глобусе. При этом, однако, следует помнить, что если какое-либо из перечисленных свойств на карте не нарушается, то это еще не гарантирует отсутствие на ней соответствующего вида искажений. К тому же на мировых картах и картах полушарий искажения легко установить при визуальном просмотре, на картах материков и океанов выявить искажения таким образом труднее, а на картах Республики Беларусь и ее регионов это уже практически невозможно.

При анализе характера распределения искажений в первую очередь необходимо установить места, где искажения отсутствуют, и участки карты с максимальными величинами искажений.

Места, где на карте искажений нет, называют точками или линиями нулевых искажений. Эти точки или линии являются общими для глобуса и полученной на его основе карты. На карте может быть одна или две точки либо одна или две линии нулевых искажений данного вида. Незначительная часть картографических проекций вместо точек нулевых искажений имеет точки минимальных искажений. При удалении от всех перечисленных точек и линий величины искажений на картах растут, однако скорость возрастания зависит от направления. Поэтому, если на карте получается одна точка нулевых искажений, ее стараются поместить в центре карты. Так же поступают и в отношении одной линии нулевых искажений.

Однако при любом расположении нулевых и минимальных искажений величина максимальных искажений на карте зависит от размеров изображаемой территории. Для расчета количественных характеристик искажений пользуются показателями масштабов.

Главный масштаб сохраняется только в точках и линиях, где нет искажений.

Масштабы во всех других точках карты, отличающиеся от главного, называются частными. Чем сильнее различаются масштабы, тем больше искажений, поэтому показатели искажений рассчитываются как отношение частного масштаба в конкретной точке карты по определенному направлению к главному масштабу карты и выражаются в долях единицы, поскольку при их равенстве отношение равно 1.

Главный масштаб, как правило, подписывают на карте, а частный подлежит определению. Для его расчета необходимо произвести ряд измерений по карте и применить формулы, используемые в математической картографии.

Анализируя искаженность карты, можно не только установить наличие или отсутствие картографического искажения того или иного вида, но и измерить величины этих искажений. Такую задачу решают, вычислив показатели искажений.

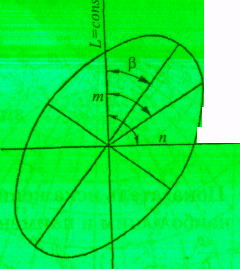

Показатель искажения длин имеет особые обозначения, если он направлен по меридиану (m), по параллели (n). Самый большой показатель искажения длин у данной точки обозначают латинской буквой а, а наименьший — буквой b. Сами же взаимно перпендикулярные направления, по которым действуют наибольший и наименьший показатели искажения длин, называют главными направлениями.

За показатель искажения углов между линиями картографической сетки принимают величину отклонения их от 90° и обозначают его греческой буквой (эпсилон).

= — 90°,

где (тэта) — измеренный на карте угол между меридианом и параллелью.

В точке, где угол пересечения меридиана и параллели остается на карте прямым, углы между другими направлениями могут быть измененными на карте, поскольку в каждой данной точке величина искажения углов может изменяться с переменой направления.

За общий показатель искажения углов (омега) принимают наибольшее искажение угла в данной точке, равное разности его величины на карте и на поверхности земного эллипсоида (или шара). При известных показателях a и b величину узнают по формуле:

Sin = a + b

2 а — b

Показатель искажения площадей (р) вычисляют как произведение наибольшего и наименьшего показателей искажения длин в данном месте карты:

р = а b

Главные направления в данной точке карты могут совпадать с линиями картографической сетки, но могут с ними не совпадать. Тогда показатели а и b по известным m и n вычисляют по соответствующим формулам.

Показатель искажения форм (k) зависит от различия наибольшего (а) и наименьшего (b) показателей искажения длин в данном месте карты и выражается формулой:

K = а/b

Виды искажений и их величину в конкретном месте карты можно наглядно отобразить с помощью эллипсов искажений.

Эллипсами искажений называют изображенные на карте геометрические фигуры (эллипсы или круги), формы и размеры которых соответствуют видам и величине искажений, имеющихся в центральной точке фигуры.

По одному из направлений растяжение будет максимальным (большая ось эллипса), по перпендикулярному ему - минимальным (малая ось). По всем остальным направлениям масштаб будет иметь промежуточное значение.

Направления в конкретной точке на карте, по одному из которых масштаб длин имеет наибольшее, а по другому — наименьшее значение, называются главными направлениями. Если необходимо определить направление и степень растяжения или сжатия географического объекта в конкретном месте на карте, надо в данной точке построить эллипс искажений.

Для этого рассчитывают дополнительный параметр: угол между осью эллипса и меридианом данной точки :

Величина искажений зависит не только от территориального охвата карты, но и от способа переноса изображения с глобуса на плоскость, т.е. от картографической проекции.

Характер распределения искажений на карте можно установить, не прибегая к вычислениям соответствующих показателей. Для этих целей существуют макеты изокол. Это уменьшенное изображение карт с нанесенными на них линиями, соединяющими точки с одинаковыми показателями искажений . Интерполируя между изоколами, можно определить величину искажений в любой точке на карте. Для каждого вида проекции имеются характерные только ей изоколы длин, площадей, углов.

Можно также использовать таблицы искажений, в которых приведены величины

а, b , р и k для узловых точек картографической сетки. Величина того или иного показателя для центральной точки объекта может быть получена интерполированием между узловыми точками.