- •Понятие алгоритма, его свойства.

- •Возникновение и история развития теории алгоритмов.

- •Основные определения.

- •Сравнительные оценки алгоритмов.

- •Система обозначений в анализе алгоритмов.

- •Классификация алгоритмов по виду функции трудоёмкости.

- •Асимптотический анализ функций.

- •Элементарные операции в языке записи алгоритмов.

- •Трудоемкость алгоритмов и временные оценки.

- •10. Понятия рекурсии и вычислимой функции.

- •Простейшие рекурсивные функции.

- •12. Операция суперпозиции частичных функций.

- •13. Операция примитивной рекурсии частичных функций.

- •14. Операция минимизации арифметических функций.

- •15. Частично рекурсивные функции и тезис Чёрча.

- •16. Понятие алгоритма как абстрактной машины.

- •17. Алгоритмическая машина Поста (определение, команды, принцип работы).

- •18. Алгоритмическая машина Тьюринга (определение, команды, схема функционирования).

- •19. Алгоритмически неразрешимые задачи (примеры).

- •20. Теоретический предел трудоемкости задачи.

- •21. Сложностные классы задач.

- •Класс npc (np – полные задачи)

- •Класс npc (np – полные задачи)

- •Примеры np – полных задач

- •23. Полиномиально проверяемые задачи.

- •24. Анализ алгоритма точного решения задачи о сумме

- •Формулировка задачи и асимптотическая оценка

- •V содержит 1 слагаемое вариантов;

- •V содержит 2 слагаемых вариантов;

- •V содержит 3 слагаемых вариантов;

- •Алгоритм точного решения задачи о сумме (метод перебора)

- •Анализ алгоритма точного решения задачи о сумме

16. Понятие алгоритма как абстрактной машины.

17. Алгоритмическая машина Поста (определение, команды, принцип работы).

Машина Поста (1937)- абстрактная вычислительная машина, предложенная американским математиком и логиком

(основатель многозначной логики) Эмилем Леоном Постом (1897-1954), которая отличается от машины Тьюринга

большей простотой. Обе машины «эквивалентны» и были созданы для уточнения понятия «алгоритм».

Машина Поста состоит из каретки (или считывающей и записывающей головки) и разбитой на секции бесконечной в обе стороны ленты. Каждая секция ленты может быть либо пустой - 0, либо помеченной меткой 1 (в машине Поста в ячейках бесконечной ленты можно записывать всего два знака: 0 и 1, но это ограничение не влияет на её универсальность, т.к. любой алфавит может быть закодирован двумя знаками). За один шаг каретка может сдвинуться на одну позицию влево или вправо, стоять на месте.

Машина умеет читать содержимое, считать, поставить или уничтожить символ в том месте, где она стоит (умеет стирать и записывать 0 или 1). Работа машины определяется программой, состоящей из конечного числа строк. Всего команд шесть. Как и машина Тьюринга, машина Поста может находиться в различных состояниях, но каждому состоянию соответствует не строка состояния с клетками, а некоторая команда одного из шести типов. Для работы машины нужно задать программу и ее начальное состояние (т. е. состояние ленты и позицию каретки). После запуска возможны варианты: работа может закончиться невыполнимой командой (стирание несуществующей метки или запись в помеченное поле); работа может

закончиться командой Stop; работа никогда не закончится.

«Машиной» эта математическая конструкция называется потому, что в ней используются некоторые понятия реальных машин – память, команда и пр. Машина Поста, несмотря на внешнюю простоту, может производить различные вычисления, для чего надо задать начальное состояние каретки и программу, которая эти вычисления сделает.

Алгоритм (по Посту) – программа для машины Поста, приводящая к решению поставленной задачи.

Тезис Поста: Всякий алгоритм представим в форме машины Поста.

Этот тезис одновременно является формальным определение алгоритма.

Тезис Поста является гипотезой. Его невозможно строго доказать (так же, как и тезис Тьюринга), потому что в нём фигурирует, с одной стороны, а с другой стороны – точное понятие «машина Поста». В теории алгоритмов доказано, что машина Поста и машина Тьюринга эквивалентны по своим возможностям.

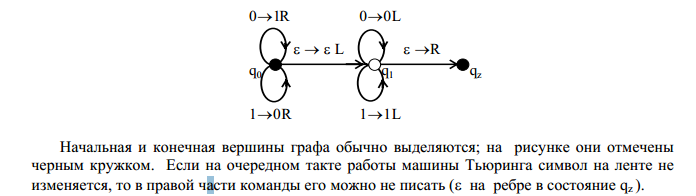

18. Алгоритмическая машина Тьюринга (определение, команды, схема функционирования).

Машина Тьюринга является расширением модели конечного автомата, расширением, включающим потенциально бесконечную память с возможностью перехода (движения) от обозреваемой в данный момент ячейки к ее левому или правому соседу.

19. Алгоритмически неразрешимые задачи (примеры).

Первой фундаментальной теоретической работой, связанной с доказательством алгоритмической неразрешимости, была работа Курта Гёделя – его известная теорема о неполноте символических логик. Это была строго формулированная математическая проблема, для которой не существует решающего ее алгоритма. Усилиями различных исследователей список алгоритмически неразрешимых проблем был значительно расширен. Сегодня принято при доказательстве алгоритмической неразрешимости некоторой задачи сводить ее к ставшей классической задаче – «задаче останова».

Имеет место быть следующая теорема:

Теорема 3.1. Не существует алгоритма (машины Тьюринга), позволяющего по описанию произвольного алгоритма и его исходных данных (и алго-ритм и данные заданы символами на ленте машины Тьюринга) определить, останавливается ли этот алгоритм на этих данных или работает бесконечно.

Таким образом, фундаментально алгоритмическая неразрешимость связана с бесконечностью выполняемых алгоритмом действий, т.е. невозможностью предсказать, что для любых исходных данных решение будет получено за конечное количество шагов.

Тем не менее, можно попытаться сформулировать причины, ведущие к алгоритмической неразрешимости, эти причины достаточно условны, так как все они сводимы к проблеме останова, однако такой подход позволяет более глубоко понять природу алгоритмической неразрешимости:

а) Отсутствие общего метода решения задачи

Проблема

1: Распределение девяток в записи числа ![]() ;

;

Определим функцию f(n) = i, где n – количество девяток подряд в десятичной записи числа , а i – номер самой левой девятки из n девяток подряд: =3,141592… f(1) = 5.

Задача состоит в вычислении функции f(n) для произвольно заданного n.

Поскольку число является иррациональным и трансцендентным, то мы не знаем никакой информации о распределении девяток (равно как и любых других цифр) в десятичной записи числа . Вычисление f(n) связано с вычислением последующих цифр в разложении , до тех пор, пока мы не обнаружим n девяток подряд, однако у нас нет общего метода вычисления f(n), поэтому для некоторых n вычисления могут продолжаться бесконечно – мы даже не знаем в принципе (по природе числа ) существует ли решение для всех n.

Проблема 2: Вычисление совершенных чисел;

Совершенные числа – это числа, которые равны сумме своих делителей, например: 28 = 1+2+4+7+14.

Определим функцию S(n) = n-ое по счёту совершенное число и поставим задачу вычисления S(n) по произвольно заданному n. Нет общего метода вы-числения совершенных чисел, мы даже не знаем, множество совершенных чи-сел конечно или счетно, поэтому наш алгоритм должен перебирать все числа подряд, проверяя их на совершенность. Отсутствие общего метода решения не позволяет ответить на вопрос о останове алгоритма. Если мы проверили М чи-сел при поиске n-ого совершенного числа – означает ли это, что его вообще не существует?

Проблема 3: Десятая проблема Гильберта;

Пусть задан многочлен n-ой степени с целыми коэффициентами – P, су-ществует ли алгоритм, который определяет, имеет ли уравнение P=0 решение в целых числах?

Ю.В. Матиясевич показал, что такого алгоритма не существует, т.е. отсутствует общий метод определения целых корней уравнения P=0 по его целочисленным коэффициентам.

б) Информационная неопределенность задачи

Проблема 4: Позиционирование машины Поста на последний помеченный ящик;

Пусть на ленте машины Поста заданы наборы помеченных ящиков (кортежи) произвольной длины с произвольными расстояниями между кортежами и головка находится у самого левого помеченного ящика. Задача состоит установке головки на самый правый помеченный ящик последнего кортежа.

Попытка построения алгоритма, решающего эту задачу приводит к необходимости ответа на вопрос – когда после обнаружения конца кортежа мы сдвинулись вправо по пустым ящикам на М позиций и не обнаружили начало следующего кортежа – больше на ленте кортежей нет или они есть где-то правее? Информационная неопределенность задачи состоит в отсутствии информации либо о количестве кортежей на ленте, либо о максимальном расстоянии между кортежами – при наличии такой информации (при разрешении инфор-мационной неопределенности) задача становится алгоритмически разрешимой.

в) Логическая неразрешимость (в смысле теоремы Гёделя о неполноте)

Проблема 5: Проблема «останова» (см. теорема 3.1);

Проблема 6: Проблема эквивалентности алгоритмов;

По двум произвольным заданным алгоритмам (например, по двум машинам Тьюринга) определить, будут ли они выдавать одинаковые выходные результаты на любых исходных данных.

Проблема 7: Проблема тотальности;