- •Тема 1. Музееведение, как наука.

- •Тема 2. Музей. Социальные функции музеев. Классификация музеев.

- •Тема 3. Музейный предмет – центральное звено музейной деятельности. Воспроизведения музейных предметов.

- •Тема 4. Научно-фондовая работа музеев (фонды музеев, комплектование фондов, учет и хранение фондов)

- •Тема 5. Экспозиционная работа музеев.

- •Тема 6. Культурно-образовательная и рекреационная работа музеев.

- •Методы и приёмы ведения экскурсий

- •Некоторые термины и определения:

Тема 4. Научно-фондовая работа музеев (фонды музеев, комплектование фондов, учет и хранение фондов)

Фонды музея – это систематизированная совокупность музейных предметов и научно-вспомогательных материалов. Фонды музея являются основой для реализации ведущих направлений музейной деятельности, а также источниковой базой для профильных музею наук. Основными задачами научно-фондовой работы являются: научная организация фонда; выявление и отбор памятников музейного значения; экспертиза памятников музейного значения и их включение в музейное собрание; первичная атрибуция; всестороннее исследование музейных предметов и коллекций; документирование (фиксация) результатов работы в научно-поисковых, учетных, научно-информационных документах и справочниках; организация системы хранения; организация системы контроля за проведением консервационных и реставрационных работ. Целями научно-фондовой работы являются формирование музейного собрания и создание оптимальных условий для его дальнейшего широкого общественного использования (сохранение, изучение, презентация).

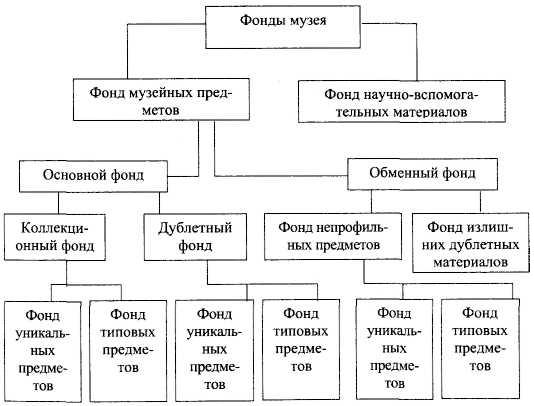

Структура музейных фондов. Деление на фонд музейных предметов и фонд научно-вспомогательных материалов является общепринятым, выделение остальных составляющих музейных фондов – вопрос дискуссионный, поэтому в практике отдельных музеев ниже описанные части музейных фондов могут не выделяться или выделяться иначе.

Рис. 1. Структура музейных фондов.

Фонд музейных предметов подразделяется на Основной фонд и Обменный фонд. Основной фонд состоит из музейных предметов, на базе которых осуществляется вся деятельность музея. Внутри Основного фонда выделяется коллекционный фонд, включающий все музейные предметы, имеющиеся в музее в единственном экземпляре, а также по одному, лучшему, из тех, что имеются в нескольких экземплярах. Это особо ценная часть музейных предметов. В мемориальных музеях предлагается делить коллекционный фонд на фонд мемориальных предметов и фонд предметов, не имеющих мемориального значения. Дублетный фонд – фонд полностью идентичных предметов – дублетов, обычно состоит из тех предметов, число которых превышает 6 экземпляров и включает типовые предметы. Дублетный фонд – резерв коллекционного фонда. В естественнонаучных музеях в силу индивидуальности и неповторимости объекты природы не подлежат выделению в обменный или дублетный фонды. В музеях этого профиля (академических и учебных) основной фонд, как правило, делится на научный фонд и экспозиционный. В основе этого деления лежат различные способы фиксации и формы консервации материала, которые имеют неравноценную значимость для исследования и экспонирования.

В составе основного фонда музея выделяются фонд уникальных предметов и фонд типовых предметов. Уникальные музейные предметы (раритеты) – это предметы, отражающие типичные явления, но сохранившиеся в очень небольшом количестве (информация, которую они содержат, приобретает исключительный характер), а также предметы, отражающие выдающиеся явления, обладающие высокой художественной ценностью. К этой группе относят и мемориальные предметы – личные вещи выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры, искусства, а также вещи, связанные со знаменательными событиями. Среди них выделяют особую группу – реликвии. Реликвии – это мемориальные предметы, связанные с особо выдающимися событиями и обладающие исключительной силой эмоционального воздействия, особо чтимые как память об историческом событии или выдающемся человеке. Типовые музейные предметы отражают типичные явления и обладают свойствами, характерными для большого числа предметов (например, каменные орудия неолита, предметы серийных производств).

Структура основного фонда строится путем классификации, верхним уровнем которой является классификация по типам источников. В настоящее время выделяют шесть типов музейных предметов, или источников: вещественные, изобразительные, письменные, фонические источники, а также фото- и киноисточники. Внутри этого деления учет предметов и коллекций – внутреннее дело музея. Коллекции музея могут формироваться по принципу общности материала: коллекции стекла, керамики, тканей, рукописей и т.д. Коллекции могут формироваться по «персональному» признаку: коллекция определенного человека, дарителя, коллекция предметов с определенного археологического памятника и т.д. и состоять из разнородных предметов. Коллекции могут формироваться по хронологическому принципу (это характерно для исторических коллекций). Достаточно часто музеи (особенно комплексные) формируют свои коллекции в соответствии со всеми этими критериями. Предметы каждой коллекции комплектуются и затем учитываются как единый комплекс.

Обменный фонд состоит из непрофильных музейных предметов, в которых данный музей не нуждается. Он предназначен для передачи его содержимого в другие музеи на безвозмездной основе или в порядке обмена на профильные предметы с разрешения Министерства культуры. Он подразделяется на Фонд непрофильных предметов и Фонд излишних дублетных материалов. Фонд непрофильных предметов подразделяется на Фонд уникальных предметов и Фонд типовых предметов.

Научно-вспомогательный фонд формируется из предметов, выполняющих вспомогательную функцию, то есть научно-вспомогательных материалов. Научно-вспомогательные материалы – это предметы, не обладающие свойствами музейных предметов, но помогающие их изучению и экспонированию. К ним относят экспозиционные научно-вспомогательные материалы (муляжи, копии, макеты, модели, реконструкции, планы). По своим функциям научно-вспомогательные материалы помогают представить внешний облик предмета в случае его отсутствия в музее, или в целях его сохранности; помогают уяснить строение предмета; раскрывают связи между предметами; показывают связи музейных предметов с историческими событиями. Кроме того, к научно-вспомогательным материалам относят музейные предметы очень плохой сохранности, которые не отвечают критерию отбора в основной фонд, но могут иметь вспомогательное значение. В некоторых случаях возможен переход научно-вспомогательных материалов в основной фонд. Например, при утрате уникального предмета копия приобретает значение музейного предмета.

Кроме разделения на основной фонд музейных предметов и фонд научно-вспомогательных материалов, выделяются следующие фонды: временного хранения, архивный, библиотечный, а в музеях естественнонаучного профиля – фонд сырьевых научных материалов.

Фонд материалов временного хранения – это совокупность предметов музейного значения, которые передаются музею их владельцами для экспонирования на выставках и других целей на условиях возвращения предметов в установленные в акте приема сроки.

Архивный фонд (документальный фонд) – это исторически сложившаяся в результате деятельности учреждения, организации или частных лиц совокупность документальных материалов. В соответствии с российским законодательством музейные архивные фонды входят также в состав государственной части Архивного фонда Российской Федерации. Кроме того, сюда относится и научный архив музея.

Библиотечный фонд может включать специализированный и научный фонды. К специализированному фонду относятся редкие издания, рукописные книги, коллекции автографов, книг, обладающих статусом музейного предмета. К научному – издания, предназначенные для обеспечения научной деятельности сотрудников музея (научные труды, энциклопедии, словари, справочники и пр.).

В естественнонаучных музеях имеется еще и фонд сырьевых материалов. В него входят объекты природы, предназначенные для лабораторных исследований и препарирования – шкурки животных, влажные экспедиционные сборы, материалы, подготавливаемые для длительного хранения. Включение объекта в этот фонд носит временный характер.

Музейные предметы всех музеев страны образуют Музейный фонд Российской Федерации. Его состав, организацию и порядок использования впервые определило Положение о Музейном фонде Союза ССР (1965 г.). С июня 1996 г. особенности правового положения Музейного фонда регламентирует Федеральный Закон «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации». Наряду с музейными предметами в состав Музейного фонда РФ входят все выявленные предметы музейного значения, находящиеся в собственности частных лиц, общественных и религиозных объединений и организаций. Таким образом, по своему составу Музейный фонд государственную и негосударственную части, но независимо от форм собственности все памятники истории и культуры, включенные в его состав, являются неотъемлемой частью культурного наследия народов Российской Федерации. Они не подлежат вывозу за пределы страны, а их временный вывоз регулируется Законом РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей».

Комплектование музейных фондов. Комплектование музейных фондов – это одно из основных направлений музейной деятельности, процесс выявления и сбора предметов музейного значения для формирования и пополнения музейного собрания. Цель комплектования – создание и постоянное развитие фондов – источниковой базы музея. В музейной практике различают три основных вида или способа комплектования: систематическое, тематическое и комплексное. Систематическое комплектование регулярно пополняет музейные коллекции однотипными музейными предметами, иными словами, оно направлено на формирование и пополнение систематических коллекций. Тематическое комплектование заключается в выявлении и сборе разнотипных предметов музейного значения, отражающих конкретную тему. Оно позволяет документировать процессы и явления по исследуемым музеем темам, а также формировать и пополнять тематические коллекции. Задачи систематического и тематического комплектования объединяет комплексное комплектование, которое распространено главным образом в небольших музеях. Правила комплектования: необходимо приобретать для музея не отдельные предметы, а комплексы взаимосвязанных друг с другом вещей; отбор однотипных, но изготовленных в разное время вещей; включение в музейное собрание в первую очередь памятников, которые в нем отсутствуют; музей должен приобретать не только уникальные но и «массовые вещи», типичные для той или иной эпохи; отбор памятников должен сопровождаться сбором подробной информации о каждом из них, а также о среде их бытования (легенды). Формы комплектования: экспедиции; научные командировки; приобретение предметов через корреспондентскую сеть на местах; приобретение предметов (покупка) у организаций и частных лиц; получение предметов в дар; по завещанию; после конфискации имущества; отбор экспонатов на выставках (художественных, сельскохозяйственных, промышленных); обмен коллекциями между музеями.

Этапы комплектования фондов: 1. Разработка научной концепции комплектования фондов музея; 2. Составление плана комплектования с обозначением конкретных тем. Они могут быть перспективными, рассчитанными на 5–10 лет, и текущими, то есть годовыми. 3. Подготовка к собирательской работе, в ходе которой изучаются необходимая по теме литература, архивные фонды, анализируются коллекции других музеев, проводятся консультации со специалистами в области профильных дисциплин, составляются планы сбора по конкретной теме. 4. Собирательская работа – изучается среда бытования, ведется выявление и сбор предметов музейного значения на постоянных объектах комплектования. 5. Экспертиза и включение материалов в музейный фонд. На данном этапе проводится включение памятников истории и культуры в музейное собрание. Предметы музейного значения, вся документация, отчеты представляются на рассмотрение фондово-закупочной комиссии, происходит экспертиза и отбор музейных предметов.

Учет музейных фондов. Его цель состоит в юридической охране музейных фондов и прав музея на данные, полученные в результате изучения музейных предметов и коллекций. Основные единицы учета и хранения: музейное собрание; музейный фонд; музейная коллекция; музейный предмет. Для всех типов источников принято учетное понятие «единица хранения». В процессе учета музейных фондов составляется по установленным формам учетная документация. В ней содержатся данные об отдельных предметах и группах предметов, о порядке их поступления в музей и в различные фондовые подразделения. Большинство из документов имеют юридическую силу, подлежат регистрации и вечному хранению. Это акты приема, акты выдачи, книги поступлений, книги научной инвентаризации. Государственный учет музейных фондов предусматривает два этапа, которые отражают степень изученности музейных предметов: первичная регистрация поступивших в музей предметов и инвентаризация, то есть научная регистрация музейных предметов.

Первый этап учёта. Юридическое оформление принадлежности предметов музею и прав музея на эти предметы начинается с акта приема предметов на постоянное хранение. Прежде чем поступить в соответствующее фондовое подразделение, предметы проходят первичную регистрацию, которая окончательно закрепляет их принадлежность данному музею. Они вносятся в книгу поступлений музейных предметов (основного фонда) или в книгу учета научно-вспомогательных материалов по форме, определенной инструкцией. В естественнонаучных музеях сырьевые материалы регистрируются в книге учета сырьевых научных материалов. Предметы, поступившие в музей на временное хранение, вносятся в книгу поступлений во временное пользование. Возвращаются они по акту. Юридические документы первичного учета тщательно сохраняются; доступ к ним имеет ограниченный круг лиц. Отметим, что перед записью в книгу поступлений заполняют учетную карточку, содержание которой полностью дублирует графы вышеназванного документа, что позволяет избежать ошибок при описании. Учетные карточки, расположенные в порядке возрастания номеров книги поступления, образуют учетные картотеки основного и научно-вспомогательного фонда, которые являются основой для установления необходимых данных о музейных материалах, а также для составления других картотек музея. После регистрации в книгах поступлений предметы передаются в фондовые подразделения хранителям по актам на материально-ответственное хранение.

Второй этап учёта. Музейные предметы, в отличие от научно-вспомогательных материалов, проходят второй этап учета – инвентаризацию. Осуществляется она при помощи книг научной инвентаризации – научных инвентарей. Будучи юридическими документами, они оформляются так же, как и книги поступлений. Музейные предметы при инвентаризации систематизируются в соответствии со структурой (строением) основного фонда, по типам источников, а внутри них по группам материалов и только попредметно. Поэтому каждое фондовое подразделение обычно имеет несколько научных инвентарей, в соответствии с принятой в нем классификацией по группам музейных предметов. Предметы из драгоценных металлов и драгоценных камней записываются в инвентари только при наличии акта ювелирной экспертизы. Письменные источники учитываются по правилам, разработанными руководящими архивными органами. Учет ведется по архивным фондам, архивным коллекциям, единицам хранения. Описи архивных фондов в юридическом отношении приравниваются к книгам научной инвентаризации. Перед записью в научный инвентарь заполняют инвентарную карточку (карточку научного описания), дублирующую его графы. Расположенные в порядке возрастания номеров инвентарные карточки образуют картотеки, идентичные по функциям учетным.

Дополнительно можно выделить и третий этап учета, который наступает тогда, когда происходят внутримузейные и внемузейные выдачи. Итоги движения фондов ежегодно отражаются в отчете музеев. Периодически в музеях проводится сверка фондов (их переучет с целью выяснения соответствия ранее созданным учетным документам). Каждый предмет, входящий в фонды, сличается с учетной документацией.

Наряду с термином «учетная документация» существует и более широкое понятие – «фондовая документация». Помимо учетных она включает документы, образующиеся в процессе физической охраны фондов, а также при их классификации и систематизации – классификационные схемы, каталоги и указатели. Процесс каталогизации музейных фондов, то есть работа по созданию фондовых каталогов, позволяет вводить в научный оборот предметы из фондов музея путем создания различных указателей, справочников, путеводителей. Музейные каталоги служат основой для составления Государственного каталога Музейного фонда Российской Федерации – учетного документа, содержащего основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенной в состав Музейного фонда РФ. Компьютеризация музейных фондов значительно ускоряет все работы по учётной документации и каталогизации. Автоматизированные информационные системы (АИС) впервые начали появляться в Российских музеях в конце 80-х гг. XX в. В работе отечественных музеев используются типовые проекты АИС, адаптируемые к конкретному музею: Комплексная автоматизированная музейная информационная система «КАМИС» – программный продукт ОАО «Альт-Софт» и «АС-Музей» (разработка Главного информационно- вычислительного центра Министерства культуры РФ)

Хранение музейных фондов. Хранение музейных фондов – направление фондовой работы по обеспечению физической сохранности музейных предметов путём оптимально выбранных режима и системы хранения. Задачи организации хранения музейных фондов: обеспечивать полную сохранность и безопасность музейных предметов; предотвращать повреждения, разрушения, старение предметов; создавать благоприятные условия для предоставления музейных предметов в экспозицию и для научно-исследовательской работы. Режим хранения – это совокупность мер температурно-влажностного режима; мероприятий по защите от загрязнителей воздуха; биологических, механических повреждений. Температурно-влажностный режим. Температура и влажность – факторы, влияющие на процесс старения предметов. Сила этого воздействия зависит от материала, из которого изготовлен предмет; сохранности предмета на момент включения в коллекцию; особенностей среды, из которой предмет извлекли в процессе комплектования.

Критерии оптимальной температуры и влажности для разных групп материалов

Материал (группа материалов) |

Температура (в °С) |

Влажность (в %) |

металл |

+18–+20 |

до 50 |

стекло, эмаль, керамика |

+12–+20 |

55–65 |

поделочные, драгоценные и полудрагоценные камни |

+15–+18 |

50–55 |

дерево |

+15–+18 |

50–60 |

ткани |

+15–+18 |

55–65 |

кожа, пергамент, мех |

+16–+18 |

50–60 |

кость |

+14–+15 |

55–60 |

бумага |

+17–+19 |

50–55 |

живопись |

+12–+18 |

60–70 |

черно-белая фотография |

До +12 |

40–50 |

цветная фотография |

До +5 |

40–50 |

Соблюдение указанных выше условий возможно только при раздельном хранении предметов. При комплексном хранении различных материалов температура воздуха в музейных помещениях должна быть в пределах 18 ±1°С, а относительная влажность 55% ±5%.

В музее существуют приборы, которые фиксируют температурно-влажностный режим: психрометры, гигрометры, термометры или самопишущие термографы и гигрографы. Их показатели должны дважды в сутки сниматься и фиксироваться в специальном журнале.

Меры по созданию оптимального температурно-влажностного режима: кондиционирование воздуха; проветривание (проводят в сухие дни при температурах близких снаружи и внутри помещения); использование отопительной системы для ослабления сезонных колебаний; применение увлажнителей при пониженной влажности.

Световой режим. Его главная цель – регулирование доступа световых и ультрафиолетовых лучей к музейным предметам. Свет способен вызывать физические и фотохимические изменения. Особенно разрушительным воздействием обладает естественный свет, а из источников искусственного света наибольшая опасность исходит от люминесцентных ламп. Степень повреждений, причиняемых светом, зависит от интенсивности излучения и его продолжительности. Единица измерения степени освещенности – люкс (лк). Поскольку глаз легко приспосабливается к изменению интенсивности света, уровень освещенности практически невозможно определить без специального прибора, в частности люксметра. Световой режим устанавливается в зависимости от материала, цвета и степени сохранности предмета. По светостойкости материалы делят на 3 группы: 1) с высокой светостойкостью (низкой светочувствительностью): металлы, нецветной камень, гипс, неглазурованная керамика, бесцветное стекло, неокрашенная синтетическая ткань (или окрашенная некоторыми синтетическими красителями) и т.п.; 2) со средней светостойкостью (средней светочувствительностью): кость, кожа, мех, неокрашенные и небеленые натуральные ткани, окрашенная синтетическая ткань, дерево, глазурованная керамика, эмаль, масляная и темперная живопись и т.д.; 3) с низкой светостойкостью (высокой светочувствительностью): фотография, главным образом, цветная, акварель, пастель, бумага, беленая и окрашенная натуральная ткань (особенно, если краситель натуральный).

Защита от загрязнителей воздуха, под воздействием которых происходит процесс старения и разрушения предметов. Это сероводород, сернистый газ, аммиак, хлор, пыль, сажа. Для защиты предметов от загрязнителей воздуха необходимо также устанавливать кондиционеры и фильтры, проводить механическое удаление пыли, грязи, содержать предметы в индивидуальной упаковке (чехлы, папки, футляры и т.п.).

Биологический режим обеспечивает защиту от биологических вредителей: плесени, грибов, насекомых, грызунов. Грибок, плесень, личинки насекомых особенно интенсивно размножаются при нарушении температурно-влажностного режима, запылении предметов.

В круг задач хранения фондов входит и защита от механических повреждений (предполагает особое обращение с музейными предметами, которое препятствует их порче или утрате), предупреждение возникновения экстремальных ситуаций – пожаров, аварий электросети, водопроводной сети, отопительной системы, а также хищений.