- •Лукашев в.И. Венчурное предпринимательство: Курс лекций. – м.: миит, 2009. – 195 с.

- •Isbn 5-9626-0310-9 © Московский государственный университет путей сообщения (миит), 2009

- •Isbn 978-5-9626-0310-0 в.И. Лукашев, 2009

- •Раздел 1.

- •1.1 Предмет и метод венчурного предпринимательства

- •1.2. История развития венчурного предпринимательства

- •1.3. Проблемы коммерциализации новаций

- •I. Распределение прав на интеллектуальную собственность, созданную при финансовой поддержке государства.

- •II. Следующей центральной задачей является защита интересов государства и исполнителей научно-исследовательских работ.

- •III. Следующим важнейшим моментом является распределение дохода от коммерциализации изобретения.

- •1.4. Организация прямых и венчурных инвестиций

- •1.5. Порядок венчурного инвестирования в инновации

- •Типы инвесторов в зависимости от стадии формирования компании

- •Соотношение рисков и успехов от объёмов инвестиционных вложений

- •Инвестиции в бизнес-проекты большого уровня капитализации

- •1.6. Зарождение российской венчурной деятельности

- •Этапы развития инновационной российской экономики

- •Гносеологические термины и понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2. Организация венчурного предпринимательства

- •2.1. Организационно-правовые формы венчурного предпринимательства

- •Возможность смены управляющей компании большинством инвесторов.

- •Соглашение о получении текущих дивидендов/реинвестиции части операционной прибыли, полученной от компаний.

- •2.2. Особенности и формы регистрации венчурных фондов

- •Требования для инвесторов в гк рф

- •2.3. Организация и структура венчурного фонда

- •2.3. Посевное финансирование

- •2.4. Соглашение об инновационном инвестировании

- •2.6. Декларация о намерениях

- •Гносеологические термины и понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 3. Основы сферы венчурной индустрии

- •Объекты инновационной инфраструктуры, созданные в субъектах Российской Федерации

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 4. Финансовые основы инвестирования

- •При выдаче ссуды на п лет из условия т погасительных платежей в году последовательные номера месяцев за весь период погашения могут быть записаны в обратном порядке следующим образом:

- •Сумма этих чисел (q) по формуле арифметической прогрессии будет равна:

- •Система неравенств для дисконтных множителей будет иметь вид:

- •Определим приведенную (современную) величину ренты для арифметической и геометрической прогрессии потоков:

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 5. Методы и инструменты венчурной деятельности. Оценка бизнеса и долей участия

- •Оценочные коэффициенты для Rambler Media и Baidu

- •Результаты оценки «Яндекса» приведены в табл. 5.5.

- •Оценка «Яндекса» на основе рыночных коэффициентов (мультипликаторов)

- •Прогнозируемый денежный поток компании представлен в табл. 5.6.

- •Финансовые результаты реализации венчурного проекта

- •Пример с пут-опционом. Методология соответствует предыдущему примеру при отказе от реализации опциона. Рассмотрим подробнее.

- •Создадим имитирующий портфель безрискового заимствования (ссуды), увязанный с изменением базового актива, для создания денежного потока.

- •Решая систему уравнений, получаем:

- •Определение ставки дисконтирования

- •Ставки дисконтирования в зависимости от стадии развития компании в момент вложений

- •Гносеологические термины и понятия

- •Вопросы для самопроверки

- •Глоссарий и условные обозначения, используемые в венчурном предпринимательстве

- •Литература

- •Д.Э.Н., профессор Лукашев Владимир Иосифович Венчурное предпринимательство: Курс лекций

1.3. Проблемы коммерциализации новаций

Процесс передачи технологий от государства (обычно наиболее крупного обладателя интеллектуальной собственности в сфере технологий), частных предприятий и изобретателей в промышленность в последние десятилетия стал главным объектом внимания инновационного законодательства во всех промышленно развитых странах. Эта задача, в связи с формированием рыночных отношений, стала одной из важнейших и для России.

Однако для её решения в России до сих пор на законодательном уровне не устранены препятствия и не созданы стимулы для участия государственных НИИ и вузов в процессах передачи технологий в промышленность. Не определены механизмы трансфера и защиты во время трансфера технологий; не распределены функции в этом процессе государственных НИИ, вузов, бизнеса и соответствующих органов государственной власти.

Поэтому особенно актуальным в настоящее время становится принятие Федерального закона «О передаче технологий», а также Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности». Можно выделить следующие основные задачи, которые возникают при трансфере интеллектуальной собственности от государства в промышленный сектор и которые необходимо решить с помощью соответствующего инновационного законодательства:

Распределение прав на интеллектуальную собственность, созданную при финансовой поддержке государства.

Защита интересов государства, изобретателей и исполнителей работ.

Распределение роялти или дохода от коммерциализации изобретения.

Прежде чем останавливаться на содержании этих задач, отметим, почему важно сбалансированное участие государства и частного сектора в процессе внедрения технологий в промышленность, как данная проблема решалась в советское время у нас и как ее решили в других промышленно развитых странах и США.

Преодоление большого разрыва между фундаментальными исследованиями и инновациями (выведением на рынок продуктов и услуг, основанных на идеях изобретения) всегда сложно решалось России. В советское время уровень фундаментальных исследований был достаточно высок, а реальный спрос на их результаты со стороны промышленности был явно невелик, если это не касалось привилегированных сфер развития (военно-промышленного комплекса и некоторых других сфер).

В СССР порядок создания новых продуктов и технологий включал две основные фазы.

Первая фаза — это создание нового знания. Как только идея разработана, испытана и овеществлена, новация передавалась во вторую фазу инновационного процесса — включалась в программы промышленной реализации.

Обычно промышленная реализация новации затягивалась на долгие годы и велась преимущественно без представителей науки. Так как первичный выпуск новой продукции и услуг сопряжен со значительными затратами производителя – он (производитель) фактически не был заинтересован в её реализации. И если не срабатывала бюрократическая машина системы управления, то от новации промышленность могла и отказаться, исключив её из планов последующих работ путем замены более «нужной» продукцией, удобной для производства.

Такая модель создания новации, реализовавшаяся в условиях централизованной государственной плановой системы, абсолютно не соответствует рыночной системе хозяйствования.

В рыночной экономике идеи, лежащие в основе инноваций, могут исходить из многих источников на разных стадиях исследований и разработок. Часто не наука влияет на рынок, а рынок определяет направление исследований, в том числе фундаментальных. Поэтому в промышленно развитых странах государство финансирует не только фундаментальные исследования, но и непатентованные технологии, ценность которых еще нельзя определить.

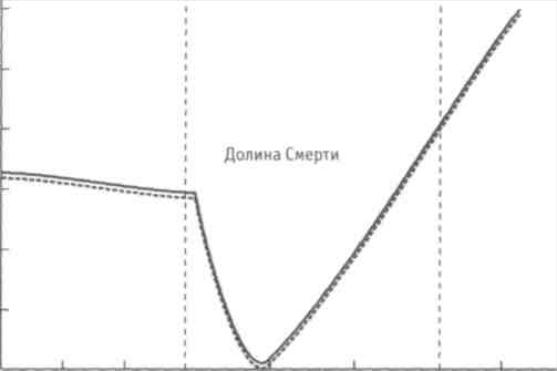

Частные фирмы обычно являются партнерами государственных научных организаций и выступают в качестве посредников, продвигая проекты к более поздним стадиям коммерциализации, применяя собственные ресурсы. Именно интерес частного сектора и является достаточной гарантией того, что совместно финансируемые исследования и разработки будут ориентированы на промышленное внедрение. Государство и частный партнер совместными усилиями преодолевают, так называемую, Долину Смерти, как образно называют период продвижения изобретения по пути промышленной реализации. Этот период разрыва объясняется недостатком информации о возможных достижениях нужных потребительских свойств изобретения. Чтобы преодолеть Долину Смерти (рис. 1.1), необходимо как можно быстрее создать опытные образцы новации и произвести оценку их потребительских свойств.

|

Фундаментальные |

Разработки и оценка результата |

Коммерциализация |

|

|

исследования |

|

||

Рис. 1.1. Долина Смерти (Источник: Nist Homepage) |

||||

|

|

|||

Доля государственного финансирования на данной стадии составляет около 40%. Преодолеть Долину Смерти возможно только на основе всестороннего, системного инновационного законодательства.

Учитывая международный и отечественный опыт, российское законодательство в области передачи технологий целесообразно сосредоточить на решении трех основных задач, обозначенных ранее.

Рассмотрим подробнее каждую из них.