- •Тема 1. Понятие "маркетинг"

- •Тема 2. Модели маркетинга

- •Тема 3. Коммерческий и некоммерческий маркетинг

- •Тема 4. Структурирование системы "библиотека" как объекта маркетинговых исследований

- •Тема 5. Функции маркетинга библиотечной продукции и услуг

- •Тема 6. Маркетинговые исследования в системе "библиотека"

- •Тема 7. Совершенствование библиотечной продукции и услуг

- •Тема 8. Ценообразование

- •Тема 9. Сбыт библиотечной продукции

- •Тема 10. Формирование спроса и

Тема 4. Структурирование системы "библиотека" как объекта маркетинговых исследований

Маркетинг как система стратегического управления деятельностью библиотеки с ориентацией на рынок включает в себя целый ряд этапов и форм управленческой и исследовательской деятельности, находящихся в строгом соподчинении. Можно выделить два основных аспекта марке-

14

тинговой деятельности библиотеки: проведение маркетинговых исследований; выбор и реализация стратегии маркетинга.

Качество первого этапа маркетинговых исследований зависит от наличия необходимой информации о рынке. Как правило, выделяются две основные группы показателей: макро- и микроуровня. Структурирование системы "библиотека" является основой для получения такой двухуровневой информации.

Система — это множество находящихся в отношениях и связях друг с другом элементов, образующих определенную целостность, единство.

Понятие "система" относительно и зависит от цели и объекта исследования. Выявление системы есть разделение некоторой области материального мира на две части, одна из которых рассматривается как система, а другая — как внешняя среда. Всякая система характеризуется своей структурой — это совокупность устойчивых связей в себе, т.е. сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях.

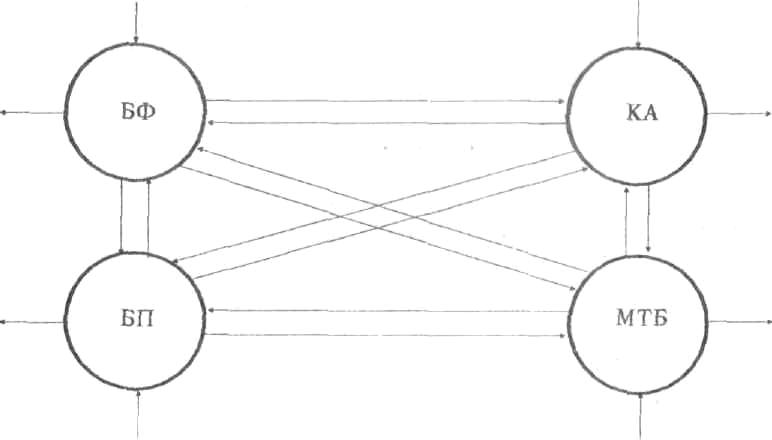

Рис. 2

Самостоятельные части системы, в свою очередь, могут быть рассмотрены как системы. Это определяет возможность иерархического представления (членения) системы. Каждому последующему уровню иерархической структуры соответствует более глубокое и детальное членение системы. Объекты нижнего уровня, не поддающиеся членению, называются элементами системы. Представление любых объектов (в том числе и библиотеки) в виде систем является методологическим приемом, позволяющим глубже проникнуть в сущность изучаемых явлений. Воспользуемся этим методологическим приемом для представления библиотеки как системы. В качестве примера избрана структура четырехэлементной системы "Библиотека" (рис. 2).

Связи системы "Библиотека" с внешней средой упорядочены в организованные и случайные входы и выходы. Вход характеризует воздействие внешней среды на систему, выход — воздействие библиотеки на внешнюю среду. Таким образом, представление системы "Библиотека" как интегрального целого требует всех видов воздействий на среду (другие системы). Так, для элемента БФ такими системами являются "Роспечать", библиотечные коллекторы и т.д. Следовательно, только представление библиотеки в виде открытой системы позволяет детально объяснить ее сущность.

Мы уже отмечали, что библиотека как система создается для достижения каких-то заданных целей. Эта цель достигается в результате выполнения системой определенных функций.

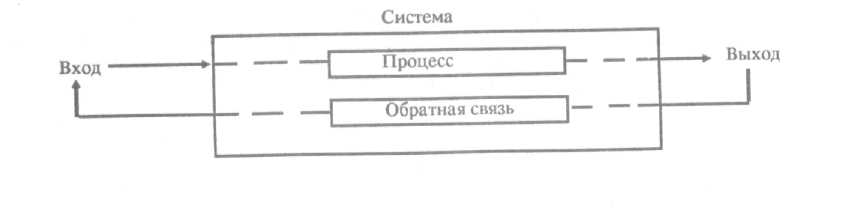

Для операционно-ориентированного описания функционирования системы "Библиотека" выделим основные параметры: вход, процесс, выход, управление с помощью обратной связи и ограничений (дисциплинирующих условий) (рис. 3)-.

Рис.3

Каждый параметр может быть охарактеризован указанием его роли в деятельности системы.

Вход функционально является комплексом воздействий, которые обеспечивают реализацию процесса системы "Библиотека". Части сис-

16

темы, в которых реализуются составляющие процесс компоненты, могут определяться как подсистемы.

Система "Библиотека" может быть представлена следующими подсистемами:

ВХОД —ПОДСИСТЕМА—ПОДСИСТЕМА— ПОДСИСТЕМА—ВЫХОД

Комплектование Обработка Хранение Обслуживание

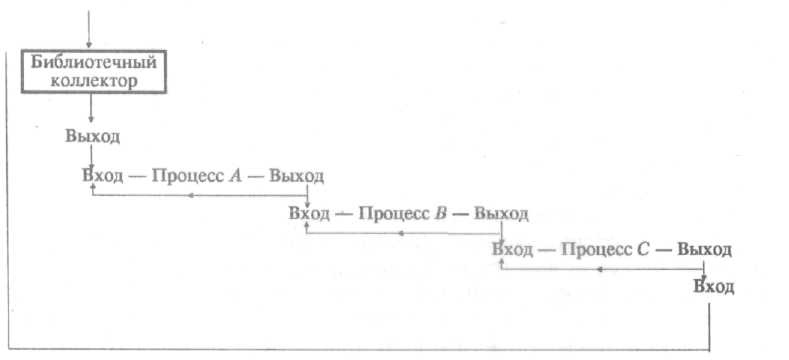

Несколько частных подсистем могут быть объединены в комплекс, формирующий конечный выход системы. Подсистема "комплектование" может быть представлена несколькими процессами, тогда выход каждого из них является входом в следующий. Фрагмент подсистемы комплектования представлен на рис. 4.

Рис.4

Процессы: А — просмотр издательских планов выпуска литературы; В — работа с тема-тико-типологаческим планом комплектования; С — оформление заказа на литературу

На вход процесса Л (см. рис. 4) поступают из объекта внешней среды (библиотечный коллектор) издательские планы выпусков литературы, в них делаются отметки о заказе. Затем в процессе В устанавливаются тема и тип издания, которое подлежит отбору. В соответствии с моделью БФ выясняются необходимость данных изданий, их экземплярность и делается отметка о заказе. Выход процесса В является входом в процесс С: оформляется заказ, заполняется приложение к издательскому плану, где указываются количество заказываемых экземпляров, их стоимость, дата отправления.

Подготовленный заказ передается в библиотечный коллектор. Выход может представлять одну (или более) из следующих разновидностей:

17

выход предшествующей системы, последовательно связанной с

данной;

выход одной (нескольких) системы из предшествующего ряда систем,

неупорядоченно связанных с данной;

выход данной системы, который вводится вновь в нее по каналам

обратной связи.

Система "Библиотека" функционирует в рамках ограничений. Так, например, на подсистему комплектования в зависимости от типа библиотеки могут быть наложены ограничения по тематике приобретаемых изданий, а также финансовые ограничения.

Систему "Библиотека" можно отнести к разряду так называемых сложных систем, характеризующихся целенаправленным функционированием, большим числом взаимодействующих элементов и наличием определяющих информационных связей.

Сложность системы определяется ее структурой, связями (внутренними в самой системе и внешними с окружающей средой), видом управления по каналам внешних и внутренних связей, характеристикой функциональной неопределенности. С точки зрения структуры библиотека, как сложная система, представляет собой совокупность большого числа элементов, объединенных для выполнения задачи обслуживания абонентов документами. Реализация данной задачи требует комплектования, обработки, хранения библиотечного фонда — информационной базы библиотечно-библиографического обслуживания.

Главными отличительными особенностями библиотеки как сложной системы является недетерминированность связей (число которых в процессе выполнения задачи может изменятся) как внутри системы, так и с внешней средой. Характер связей (а также изменение их числа) зависит от различных факторов, а функционирование системы "Библиотека" описывается стохастическими (вероятностными) моделями, адекватность которых зависит,1 в первую очередь, от величины исходной

статистической информации.

Кроме понятия "система" наиболее общей категорией в системных

исследованиях является системный подход.

Системный подход исходит из известного принципа взаимосвязи и взаимообусловленности явлений и требует рассмотрения изучаемого объекта или процесса не только как самостоятельной системы, но и как части некоторой большой системы (суперсистемы).

Основные принципы системного подхода — целостность, сложность и организованность. Реализация принципа целостности предполагает, с одной стороны, исследование библиотеки как объекта, частично обособленного от других и имеющего специфические закономерности функционирования и развития, с другой — использование этого принципа обусловливает возможность исследования максимального числа связей системы "Библиотека" с тем, чтобы произвести отбор наиболее существенных и дать им оценку.

18

Сложность заключается в том, что внутренние процессы библиотеки как объекта исследования рассматриваются в комплексной зависимости как от внешних, так и от внутренних факторов. И наконец, принцип организованности основывается на результатах анализа структурной упорядоченности библиотеки как системы.

Представленный в таком виде системный подход выступает как общенаучное методологическое знание, имеющее междисциплинарный характер.

Построение структуры библиотеки с использованием принципов системного подхода, как известно, впервые в отечественном библиотековедении осуществлено Ю. Н. Столяровым. Реализация основных принципов системного подхода дала автору возможность формализованно отобразить организацию библиотеки в виде структуры из четырех элементов и создать концептуальную модель библиотеки как системы.

В настоящее время нет устоявшегося определения системного анализа. Мы остановимся на следующем обобщенном определении.

Системный анализ — это совокупность методологических средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным проблемам политического, военного, социального, экономического, научно-технического характера. Он опирается как на системный подход, так и на ряд математических дисциплин и современных методов управления. Основная процедура — построение обобщенной модели, отображающей взаимосвязи реальной ситуации; техническая основа системного анализа — вычислительные машины и информационные системы.

При исследовании библиотечных объектов, на наш взгляд, целесообразно опираться на определение, данное К. В. Таракановым: "Системный анализ — это совокупность методов создания структур и исследование на них закономерностей поведения систем с целью подготовки рекомендаций для их управления. При этом функционирование систем происходит под воздействием внешних и внутренних факторов (в том числе в условиях неопределенности)"1.

Главная особенность этого определения состоит в том, что в нем сосредоточено внимание на системном анализе как совокупности методов, позволяющих выбрать стратегию для конкретной ситуации при исследовании системы. Эта стратегия предполагает наличие определенного набора процедур исследования (постановка задачи, исследование объекта, структурирование, моделирование, проверка модели, принятие решения). Важнейшей среди них является структурирование.

Мы уже отмечали на примере 4-элементной системы библиотеки, что разница между аспектами системного исследования определяется спецификой задач, для решения которых конструируется та или иная система.

Хотя системный подход по своим познавательным установкам действительно близок к системному анализу (и в том, и в другом имеет

Научные и технические библиотеки СССР. 1986.

Тараканов К. В., Забашта И. Я. № 2. С. 3.

з*

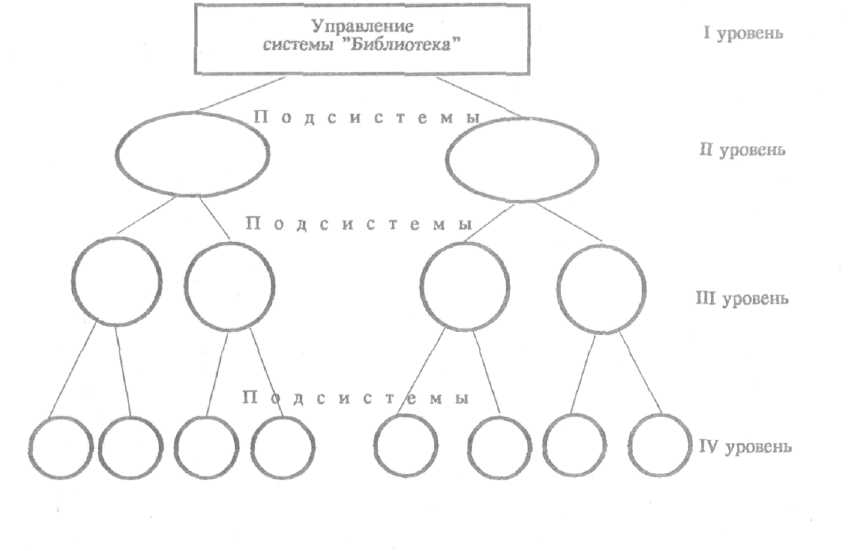

Рис. 5

Как видно из рис. 5, иерархическая структура управления характеризует подчиненность целей, достигаемых в каждом из процессов, целям процессов низших уровней.

Характеристика документного потока, обеспечивающего формирование библиотечного фонда (ФБФ).

Документ является основным фондообразующим элементом. Функционально документный поток обеспечивает входы и выходы системы "Библиотека". При создании любого документного фонда для характеристики изначального отношения "документ — потребитель информации", конкретизированного Ю. Н. Столяровым для четырехэлёментной системы "Библиотека" как "библиотечный фонд — контингент абонентов" (БФ — КА), должны прежде всего учитываться особенности диалектического взаимодействия содержания и формы документа.

Поскольку содержание документа первично и обусловливает не только существование, но и развитие документа как материального объекта, в основу характеристики документа в библиотечных фондах

22

положен содержательный признак. Несмотря на то, что содержание документа имеет собственное и, по сути, беспредельное развитие, следует учитывать, что форма документа обладает относительной самостоятельностью и устойчивостью. Она никогда не была и не будет оставаться в библиотечных фондах неизменной. Однако изменение формы не происходило и не будет происходить сразу (например, папирус — бумага, бумага — микрофильм и т.д.).

Новая форма документа постепенно занимает значительное место в библиотечном фонде.

При описании элемента "Контингент абонентов" (КА) необходимо отметить, что удовлетворение информационных потребностей контингента абонентов библиотеки требует прежде всего документов соответствующего содержания. Менее важным для абонентов библиотеки является их соответствие каналам восприятия информации человеком: зрительному, слуховому, осязательному (при отсутствии зрительного), а также возможным сочетаниям этих каналов. Следовательно, любая дифференциация документного потока, обеспечивающего реализацию библиотечной технологии, чрезвычайно подвижна и основывается как на разнообразии содержания и формы документов, информационных потребностей абонентов библиотеки, так и на возможностях восприятия информации, зафиксированной на материальном носителе. Изменения документного потока связаны не только с развитием содержания и формы документов, поступающих в библиотечный фонд, но и с изменением информационных потребностей контингента абонентов библиотеки, расширением возможностей восприятия информации человеком за счет использования технических средств. Современная система коммуникаций состоит из следующих пяти уровней:

непосредственно информационного (неформальные, недокументные каналы распространения информации);

документного (формальные каналы распространения первичных документов и изданий);

вторично-документного или библиографического (формальные каналы распространения сведений о первичных документах);

фактографического (формальные каналы распространения идей, фактов, данных, извлеченных из опубликованных и неопубликованных документов);

фактологического (каналы распространения идей, фактов, данных, полученных путем логической обработки опубликованных и неопубликованных документов).

Функционально технология формирования фонда системы "Библиотека" главным образом обеспечивается двумя уровнями: документным и вторично-документным. Следовательно, дифференциация входного потока, обеспечивающего технологию формирования, идет по принадлежности к уровням системы коммуникаций, а затем каждый из потоков имеет содержательные и формальные характеристики.

23

морфологический (анализ внутреннего устройства системы, т.е. определение элементов, из которых она состоит);

функциональный (анализ деятельности, взаимодействия со средой и

между частями системы);

информационный (анализ степени неопределенности состояния и его

изменения);

исторический (анализ исторического развития системы).

В совокупности эти описания позволяют, во-первых, исследовать способы и средства организации системы (структуру, связи и управление, формирующие целенаправленное поведение системы); во-вторых, дают возможность познать общие законы ее организации и развития.

Для того чтобы ответить на вопрос, как система функционирует, необходимо обратиться к методике системного анализа и построить технологическую модель. Для этого необходимы две структуры:

Рис. 6

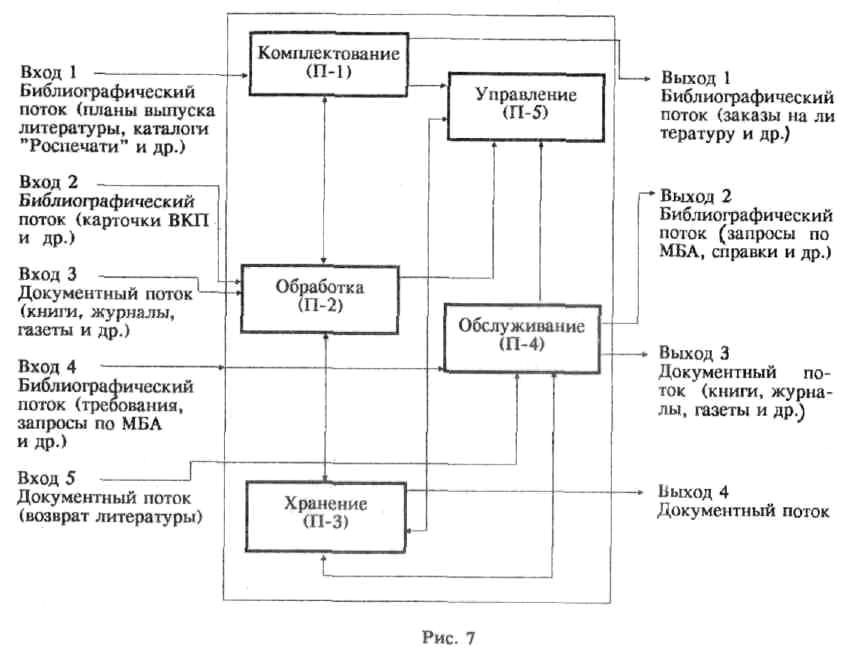

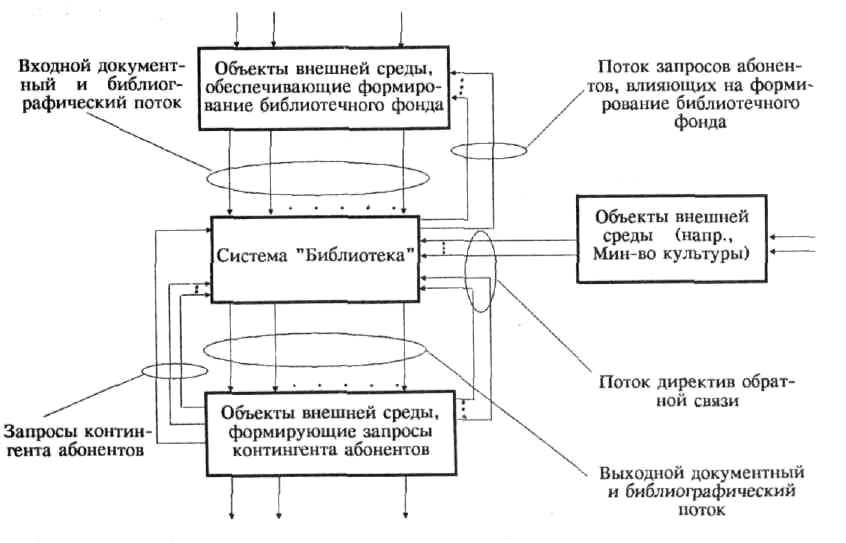

внешняя, которая выявляет связи библиотеки с объектами внешней среды, осуществляемые посредством входных и выходных информационных потоков (рис. 6);

внутренняя, определяющая набор элементов библиотеки с функциональными связями и информационными потоками, обеспечивающими выполнение целевой функции всей системы (рис. 7).

Иерархическая структура подсистем определяет многоуровневый характер управления библиотекой и является необходимой для построения внутренней структуры. Стратегия исследователя, реализующего структурирование, возможна в двух направлениях: макроподход — изучение взаимодействия системы с внешней средой, т.е. представление ее в виде "черного ящика", при этом функционирование системы наблюдается со стороны входов и выходов; микроподход — изучение внутренней организации системы, свойств составляющих ее элементов, а также характера их взаимодействия.

Оба подхода рассматривают систему, с одной стороны, как часть целого более высокого уровня, а с другой — как интегральное целое ее

24

4-Зак. 1100

Гражданские

группы

действий

Контактные

аудитории

государственных

учреждений

Местные

контактные

аудитории

Контактные

аудитории

средств

информации

Широкая

публика

Внутренние

контактные

аудитории

Финансовые

круги

Маркетинговая среда библиотеки — это совокупность влияний всех объектов среды, действующих за пределами библиотеки и влияющих на возможности управления ею. При этом управление эффективнее, если хорошо изучены факторы среды, влияющие на библиотеку, и созданы условия для успешного сотрудничества с объектами маркетинговой среды.

Научно-

гехнические факторы

Природные факторы

Экономические факторы

Политические факторы

Демографические факторы

Факторы культурного окружения

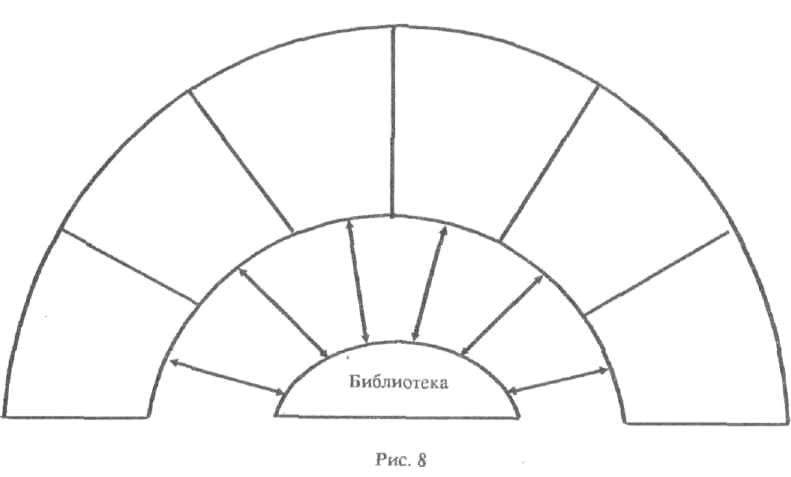

Изменения основных факторов макросреды (рис. 8) нельзя считать ни неожиданными, ни четко предсказуемыми. Просто библиотека должна очень внимательно следить за ними, используя для этого маркетинговые исследования и имеющиеся в ее распоряжении возможности сбора и обработки внешней текущей маркетинговой информации.

Рис.9

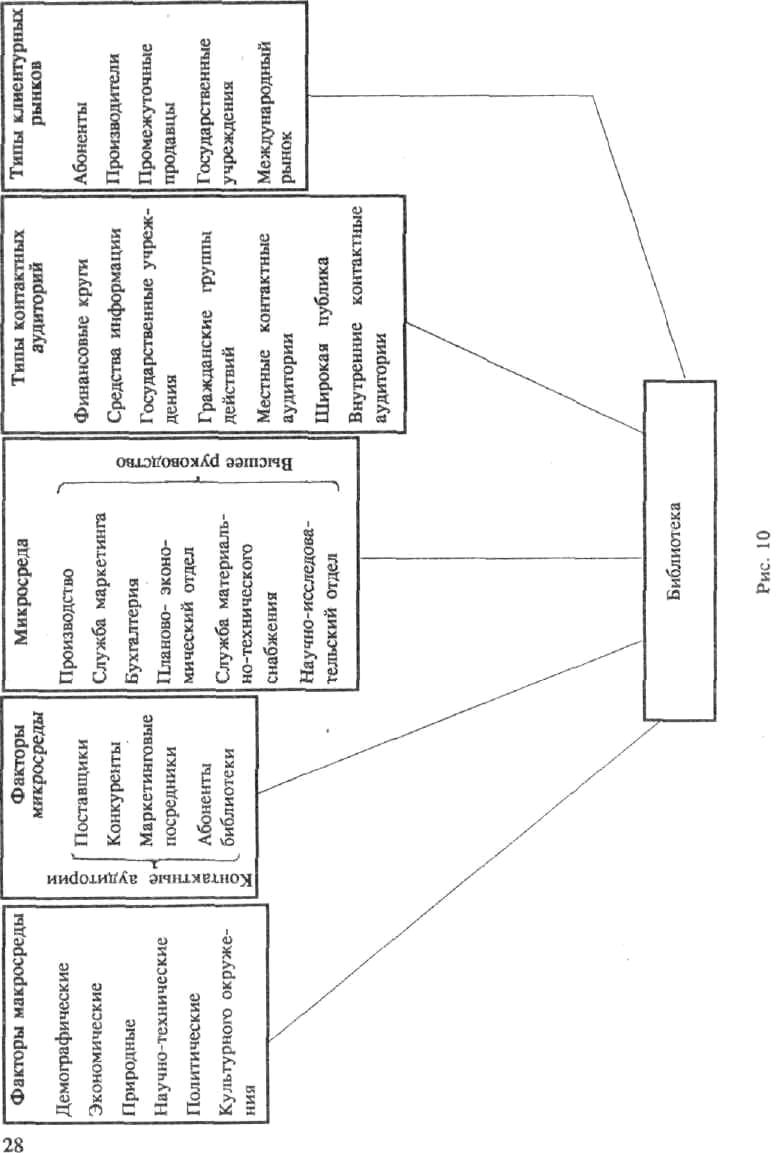

Основная цель библиотеки — удовлетворение потребности в библиотечной продукции и услугах, в случае некоммерческого маркетинга их можно рассматривать как товар. Следовательно, основная задача системы управления маркетингом — обеспечение информационной продукцией и услугами, пользующимися спросом у абонентов библиотеки. Решение этой задачи зависит и от подразделений библиотеки, и от посредников и конкурентов, и от контактных аудиторий, т.е. от всех объектов маркетинговой среды библиотеки (рис. 10).

Микросреда библиотеки характеризуется факторами и объектами, имеющими отношение к самой библиотеке и ее возможностям по обслуживанию абонентов информацией (т.е. объектами, обеспечивающими библиотеку литературой, всем необходимым для реализации технологических операций), абонентами библиотеки, конкурентами и контактными аудиториями. Последние указаны на рис. 9.

26

Н АПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАРКЕТИНГУ БИБЛИОТЕЧНОЙ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

АПРАВЛЕНИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАРКЕТИНГУ БИБЛИОТЕЧНОЙ

ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ

Маркетинг библиотечной продукции и услуг — явление достаточно новое и потому особенно сложное для изучения. Главное в маркетинге — его целевая ориентация и комплексность, т.е. слияние в единый "технологический процесс" всех отдельных составляющих этой деятельности.

Комплексность означает, что отдельные маркетинговые действия (анализ потребностей, прогнозирование рынка, изучение товара и т.д.) сами по себе не способны обеспечить тот эффект, который дает применение маркетинга как системы. Только комплексный, программно-целевой подход позволяет выработать действенные стратегии "прорыва" на рынке с наиболее перспективными товарами и услугами, осознанно концентрировать усилия предприятия (библиотеки) на выбранных участках работы.

Многие ошибочно отождествляют маркетинг со сбытом и стимулированием, не зная, что наиболее важным элементом маркетинга является не сбыт. Сбыт — только видимая часть маркетингового айсберга. Он лишь одна из многих функций маркетинга, причем нередко не самая существенная. Если тщательно поработать над такими функциями маркетинга, как выявление потребительских нужд, разработка целевых товаров и установление соответствующей цены на них, налаживание системы их распределения, то товары и услуги наверняка найдут сбыт.

Целью же маркетинга является такое изучение клиента, покупателя, при котором товар и услуга так подходят последнему, будто продают себя сами.

Все вышеназванные элементы являются составными частями широкого набора маркетинговых средств, "комплекса маркетинга", который складывается из четырех основных понятий, английские названия которых начинаются с буквы "р":

продукт (product);

место (place);

цена (price);

продвижение (promotion).

Комплекс маркетинга принято называть в связи с этим "четыре р". Все элементы должны быть тесно связаны друг с другом, чтобы получить максимально направленное воздействие на рынок и использовать его возможности.

29