- •Введение

- •Спецификой оптоэлектроники являются

- •Глава 1. Введение в оптоэлектронику.

- •1. 1.Оптический диапазон электромагнитного излучения.

- •1. 2. Эволюция представления о свете.

- •1. 3. Основные понятия фотометрии.

- •Глава 2. Источники излучения оптического диапазона.

- •2. 1. Тепловые источники излучения.

- •2. 2. Газосветные источники излучения.

- •2. 3. Люминесценция. Спонтанное и вынужденное излучения.

- •2. 4. Оптические квантовые генераторы - лазеры. Светоизлучающие диоды.

- •Наличие активной среды,

- •Создание уровня с инверсной заселенностью носителей,

- •Наличие “обратной связи”.

- •Глава 3. Приемники излучения оптического диапазона, их основные характеристики. Шумы внешние и собственные шумы приёмников излучения.

- •3. 1. Основные характеристики приёмников излучения.

- •3. 2. Тепловые приемники излучения. Физические основы их работы.

- •3. 2. 1. Болометр.

- •3. 2. 2. Сверхпроводящие болометры.

- •3. 2. 3. Термоэлектрические явления. Термопара.

- •3. 2. 4. Оптико-акустический (пневматический) приемник

- •3. 2. 5. Пироэлектрические детекторы.

- •3. 3. Фотонные приемники излучения оптического диапазона. Физические основы их работы.

- •3. 3. 1. Краткие сведения из физики твёрдого тела.

- •3. 3. 2. Внешний фотоэффект. Фотоэлементы. Фотоэлектронные умножители (фэу).

- •3. 3. 3. Фотоэффект внутренний, фотопроводимость. Механизмы рекомбинации. Фотосопротивления.

- •3. 3. 4. Фотоэффект на р-n-переходе. Вольт-амперная характеристика перехода.

- •3. 3. 5. Вентильные фотоэлементы и фотодиоды.

- •3. 3. 6. Лавинные фотодиоды, фотодиоды Шоттки, фотодиоды с гетероструктурой.

- •З. 3. 7. Фотоприёмники с зарядовой связью. Пзс – структуры.

- •3. 3. 8. Приёмники излучения для ультрафиолетовой области спектра.

- •3. 3. 9. Приёмники излучения на основе квантово-размерных эффектов.

- •3. 4. Фотоэлектромагнитый эффект. Эффект Дембера.

- •Глава 4. Методы модуляции лучистого потока

- •Глава 5. Тепловидение. Тепловизор. Фокальные, «смотрящие» матрицы излучения.

- •5. 1. Основы тепловидения.

- •5. 2. Тепловизор.

- •5. 3. Фокальные, «смотрящие» матрицы.

- •Глава 6. Оптическая связь. Основы волоконной оптики. Интегральная оптика.

- •6. 1. Оптическая связь.

- •6. 2. Основы волоконной оптики.

- •6. 3. Интегральная оптика.

- •Глава 7. Голография.

- •Заключение.

- •Рекомендуемая литература.

- •Глава 1. Введение в оптоэлектронику. 4

- •Глава 2. Источники излучения оптического диапазона. 11

- •Глава 3. Приемники излучения оптического диапазона, их основные характеристики. Шумы внешние и собственные шумы приёмников излучения. 19

3. 2. Тепловые приемники излучения. Физические основы их работы.

Схему работы тепловых приемников излучения можно представить следующим образом. Лучистый поток с энергией W поглощается чувствительным элементом. Энергия hn передается атомам кристаллической решетки, амплитуда которых увеличивается, что приводит к повышению температуры чувствительного элемента на DТ. Это, в свою очередь, изменяет электрофизические параметры материала чувствительного элемента, что фиксируется в виде электрического сигнала. Тепловые приемники – неселективные, энергия поглощенного фотона распределяется равномерно по всем степеням свободы кристаллической решетки. Необходимо заметить, что квантом колебания кристаллической решетки называется фонон.

Тепловые приемники излучения оптического диапазона различаются по способу преобразования повышения температуры фоточувствительного элемента в электрический сигнал.

Типы тепловых приемников излучения:

болометр (греч. «измеритель излучения»), лучистый поток изменяет сопротивление чувствительного элемента;

термоэлемент, термопара – изменяется термоэдс элемента;

пневматический детектор, оптико-акустический (ОАП) – происходит тепловое расширение газа приемной площадки;

пироэлектрический приемник излучения – нагрев сегнетоэлектрического кристалла или керамики приводит к изменению электрической поляризации;

сверхпроводниковые болометры – изменяется по экспоненте сопротивление элемента в узкой области температур.

Работу тепловых приемников излучения можно записать дифференциальным уравнением. Должны быть уравновешены потоки тепла (фотонов), которые принимаются чувствительной площадкой, с энергией нагрева и распределения тепла по элементу, а также с потерями, которые излучаются элементом в окружающую среду, т.е. должно наступить термодинамическое равновесие. Имеем следующее уравнение:

W×a = c׶DT/¶t + c׶DT/¶t + k׶DT/¶t – A,

где a - коэффициент поглощения. Первые три члена в правой части равенства - нагрев чувствительной площадки, распределение температуры по всему объему и скорость выравнивания температуры. Последний член – потери за счет излучения и теплопередачи с контактов. с – теплоемкость, c - теплопроводность, k- температуропроводность материала чувствительного элемента.

3. 2. 1. Болометр.

Болометр (от греческого «измеритель луча») – тепловой неселективный приёмник излучения, основанный на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента при его нагревании вследствие поглощения измеряемого потока излучения.

Болометр представляет собой тонкий слой металла или полупроводника с контактами. Обычно через элемент пропускают ток, и он имеет темновое сопротивление Ro. При облучении потоком фотонов его сопротивление изменяется на DR, т.е. сопротивление приемной площадки будет Rб=Ro + DR.

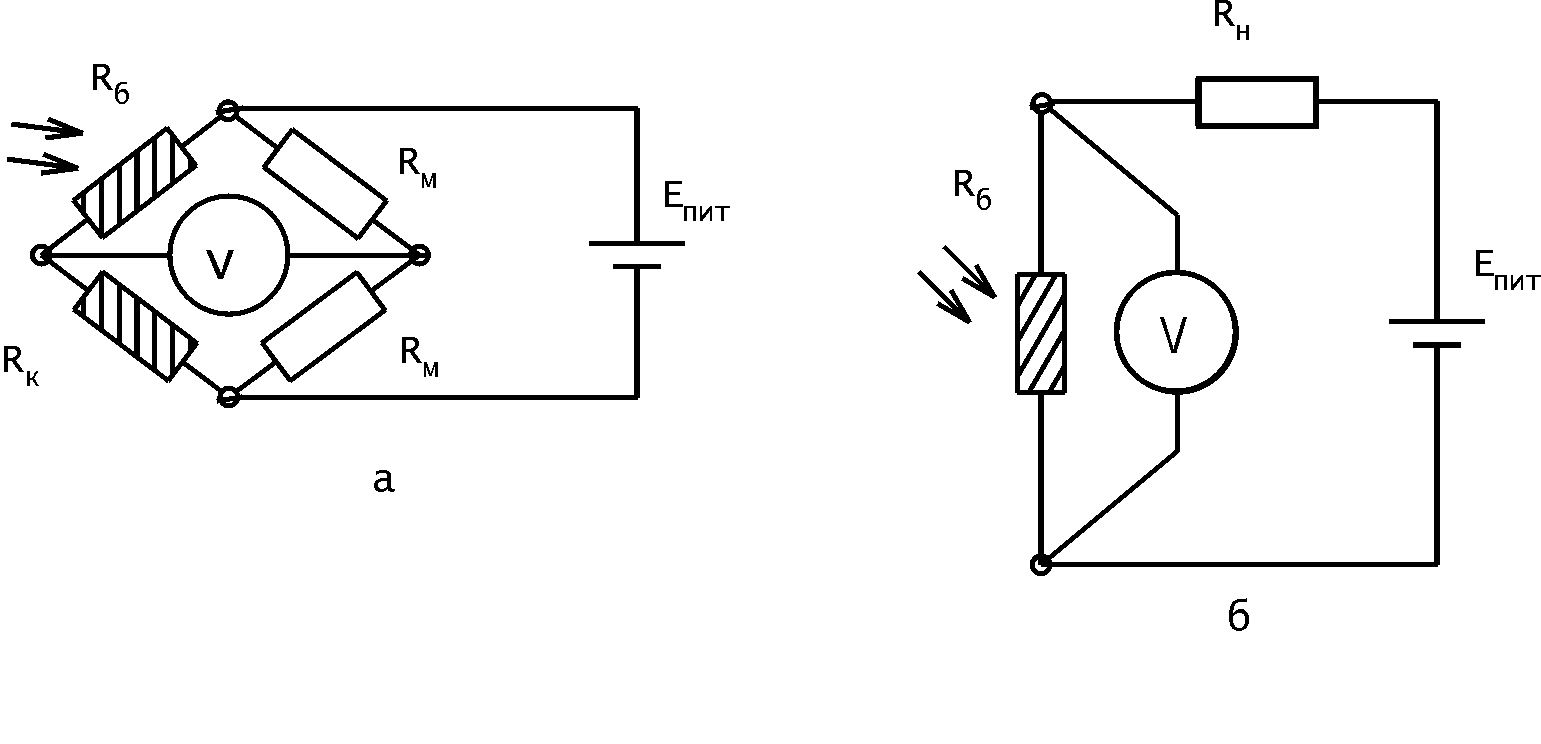

Известно, что изменение сопротивления с температурой у металлов происходит практически по линейному закону: R = Ro(1 + a T + b T2…..), а у полупроводников эта зависимость экспоненциальная: R = А×exp(B/T) (в области собственной проводимости), где А зависит от размера элемента, В – от ширины запрещённой зоны. Очевидно, что температурный коэффициент сопротивления b = DR/(DT×Rср) у полупроводников на порядок величины больше, чем у металлов, и в области собственной проводимости b имеет отрицательное значение. Так, например, для металлов наибольшее значение b наблюдается у никеля, b = 6.75.10-3 К-1. Полупроводниковые кристаллы в области собственной проводимости имеют температурный коэффициент сопротивления b = -(0.02…0.06)К-1. Конечно, предпочтительно иметь в качестве чувствительного элемента материал с большим значением b, а чтобы излучательная способность элемента была близка к единице, необходимо приемную площадку покрывать чернью, т.е. создать аналог а.ч.т. Болометры в основном работают без охлаждения. С целью снижения их инерционности чувствительную площадку изготавливают в виде плёнки, полученной методом напыления, толщиной d < 1 мкм; с целью же снижения тепловых и джонсоновских шумов через элемент пропускают ток небольших номиналов, порядка нескольких мА, а в ряде конструкций чувствительные элементы вакуумируются и охлаждаются. Современные болометры допускают измерение изменения температуры до 10-6 –10-7 градусов Цельсия. Болометры включаются по мостовой схеме (мостик Уитстона) или по схеме с нагрузочным сопротивлением (рис. 13).

Рис. 13. Схемы включения болометра по мостовой схеме (а) и по схеме с нагрузочным сопротивлением (б).

Для устранения влияния окружающей температуры на балансировку моста применяются два чувствительных элемента, один из которых является компесационным (Rк), а другой – рабочим (Rб). При изменении внешних условий параметры обоих элементов изменяются одинаково, и равновесие моста сохраняется. Питание моста осуществляется постоянным или переменным током с частотой несколько сот или тысяч герц.

Основные параметры болометров.

Металлические болометры:

S = (5 – 10) В/Вт,

Р = (10-10- 10-9) Вт/Гц1/2,

D* ~ до 109 см. Гц1/2/Вт,

R = (5 – 50) Ом,

l = (1 – 26) мкм,

t = 0.2 с,

d = (0.1 – 1.0) мкм.

Полупроводниковые болометры:

S = (5×101 - 5×103) В/Вт,

Р = (10-11- 10-10) Вт/Гц1/2,

D* ~ (108 – 1010) см.Гц1/2/Вт,

R = от 1 до 10 МОм,

t = (0.1 – 5) мс,

d = до 1 мкм.

Основными шумами болометров являются тепловые шумы.

Для изготовления чувствительных слоёв металлических болометров используются тонкие плёнки золота, никеля, висмута. В полупроводниковых болометрах – плёнки из окислов марганца, никеля, кобальта, а также из германия, кремния и других полупроводников. Чувствительный элемент болометра заключается в герметичный стеклянный баллончик, в котором поддерживается постоянное давление.

Металлические и полупроводниковые слои находят применение в качестве контактных термометров сопротивления, термисторов, позволяющих с большой точностью измерять температуру в широких пределах. Особенное внимание заслуживают окислы металлов, широкозонные и тугоплавкие полупроводники, а также термочувствительные элементы на основе германия, кремния, антимонида индия и др. Применяя полупроводники с различной шириной запрещенной зоны, можно получить термометры на широкую область температур от 4.2 К (примесные полупроводники) до 1000 К (собственные полупроводники), высокоточные, малоинерционные и малогабаритные. Они могут составить конкуренцию медицинским ртутным термометрам.