- •С.А. Герус

- •Предисловие

- •Глава I. Введение в геохимию.

- •§1. Предмет, история и методология геохимии

- •§2. История геохимии

- •§ 2. Распространённость химических элементов в оболочках Земли.

- •§ 3. Геохимия планет земной группы и космохимия.

- •§ 4. Факторы и общие характеристики миграции элементов.

- •§ 5. Механическая миграция (механогенез).

- •Глава 2. Физико-химическая миграция.

- •§ 6. Общие закономерности физико-химической миграции.

- •§ 7. Миграция газов.

- •§ 8.Общие закономерности водной миграции.

- •§ 9. Магматические и гипергенные физико-химические системы.

- •Глава 3. Биогенная миграция.

- •§ 10.Общие особенности биогенной миграции.

- •§ II. Геохимия ископаемых органических веществ, биологические системы.

- •§ 12. Геохимия биокосных систем.

- •Глава 4.Техногенная миграция.

- •§13. Характеристика техногенной миграции.

- •Глава 5. Геохимия отдельных элементов.

- •§ 14. Геохимия элементов I группы.

- •§ 15. Геохимия элементов II группы.

- •§ 16. Геохимия элементов III группы.

- •§ 14. Г.Какие принципы положены в основу геохимической классификации элементов?

- •§ 15. I.Охарактеризуйте геохимию отдельных элементов II группы.

- •§ 16. I. Охарактеризуйте геохимию нескольких контрактных элементов Периодической системы д.И. Менделеева.

- •§ 14. Г.Какие принципы положены в основу геохимической классификации элементов?

- •§ 15. I.Охарактеризуйте геохимию отдельных элементов II группы.

- •§ 16. I. Охарактеризуйте геохимию нескольких контрактных элементов Периодической системы д.И. Менделеева.

§ 4. Факторы и общие характеристики миграции элементов.

1. Основной геохимический закон В.М. Гольдшмидта.

Согласно этому закону кларки зависят от строения атомного ядра; распределение элементов, обязанное миграции, - от наружных электронов – химических свойств элементов. Это глубокое обобщение нуждается в некоторых коррективах, т. к. кларки земной коры зависят не только от строения атомного ядра, но и от химических свойств (строения электронных оболочек). Кора является продуктом миграции - выплавления базальтов из мантии и других процессов. Все же основные закономерности кларков зависят от строения атомных ядер. Миграция элементов в земной коре зависит не только от их химических свойств, но и от кларков, которые во многом определяют содержание элементов в растворах и расплавах, их способность к осаждению, минералообразованию и т. д. Роль кларка и химических свойств элемента в его геохимии неодинакова для разных элементов. Многие элементы с одинаковыми кларками ведут себя в земной коре резко различно (Ga, N и Co, Sn и U т. д.), а элементы с различными кларками - сходно (S и Se, Ca и Sr и т.д.). Поэтому геохимия элемента в земной коре определяется как его химическими свойствами, так и величиной кларка.

2.Формы нахождения химических элементов.

Способность элемента к миграции во многом определяется формой его нахождения. В земной коре В.И. Вернадский различал четыре основных формы нахождения: 1) горные породы и минералы (в том числе природные воды и газы), 2) живое вещество, 3) магмы (силикатные расплавы), 4) рассеяние. Каждая группа может быть расчленена на типы, классы и т. д. Так, в первой группе резко различаются водные растворы и кристаллы (минералы). Выделяют также минеральный, безминеральный, концентрированный и рассеянный виды существования элементов.

Факторы миграции А.Е. Ферсман разделил на внутренние и внешне. Внутренние факторы - это свойства химических элементов, определяемые строением атомов, их способность давать летучие или растворимые соединения, осаждаться из растворов и расплавов и т.д. К внешним факторам относятся параметры обстановки миграции - температура, давление, кислотно-щелочные и окислительно-восстановительные условия и. т. д.

Пока химический элемент, находится в кристаллической решётке, геохимик имеет дело с минералом как целым, и индивидуальные, свойства элемента («внутренние факторы-миграции») часто не проявляются. Так, K и Na образуют легкорастворимые вещества, но если K входит в состав ортоклаза, а Na - альбита -минералов, устойчивых к выветриванию в сухом климате, то интенсивность миграции К и Na в этих условиях будет определяться не растворимостью их простых солей, а скоростью разрушения кристаллической решётки полевых шпатов. В одной и той же системе, при одинаковых внешних факторах (давление, температурами и т. д.) интенсивность миграции Na - альбита – Na2Al2Si16O5, эгирина – Na2Fe[Si2O6], галита – NaCl различна. Аналогично различна интенсивность миграции сульфидной и сульфатной S, оксидного, силикатного, фосфатного и прочего Feи т. д. Входя в состав минералов, элемент как бы теряет свои индивидуальные свойства. Поэтому низкая миграционная способность часто зависит не от химических свойств элемента, а от свойств минерала, например, от податливости кристаллической решётки к разрушению. Следовательно., при изучении геохимии систем необходимо учитывать 'не только свойства элементов и параметры среды миграции, но и форш нахождения элементов в системе.

3. Законы распределения химических элементов в системах.

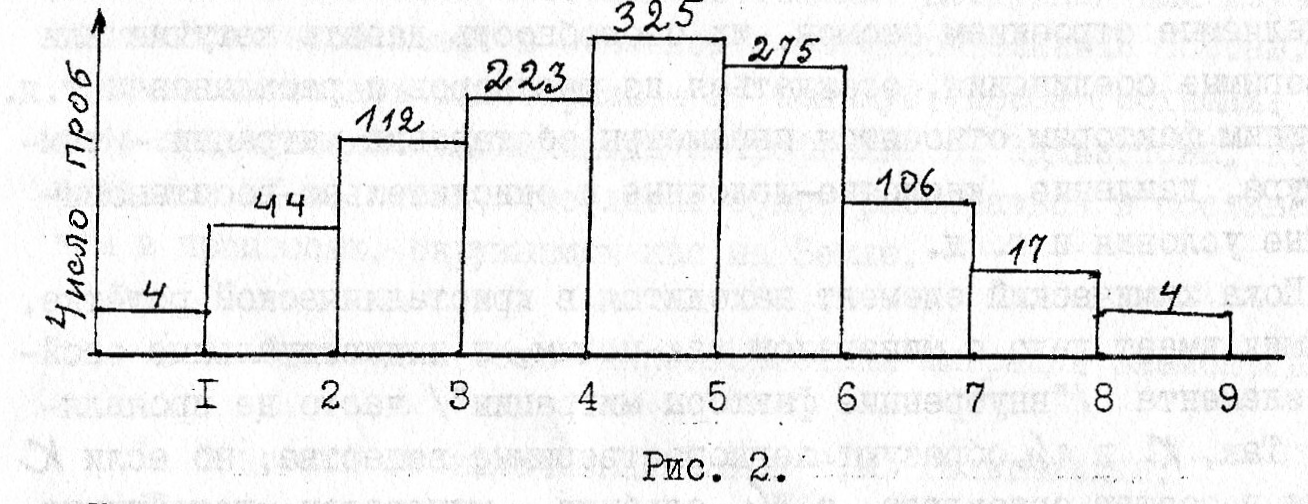

Распределение элемента в системе подчиняется закону, графическим выражением которого служит кривая Гаусса. При нормальном распределении наиболее вероятным значением служит среднее арифметическое χ, которое совпадает с модой (наиболее распространённым значением) и медианой (среднее значение в ранжированном ряде величин). Так, распределение Br в сильвинитах силъвинитового месторождения подчиняется нормальному закону. Правда, построение кривых на основе опытных данных, как правило, позволяет говорить лишь о приближении к нормальному закону, т. е. об аппроксимации. Распределение содержания брома в калийных солях аппроксимируется нормальным законом (по И.П. Шарапову). Содержание брома (сотые доли процента) представлено на Рис. 2.

К

параметрам нормального распределения

кроме среднего арифметического

относится также величина σ, или среднее

квадратичное отклонение, которое

характеризует разброс изучаемой

величины. Важным является и коэффициент

вариации

![]() .

Например, если χ Li

в кварцево-биотитовых сланцах составляет

4,2∙103%,

то σ = +- 2,3∙10-3%,

а

.

Например, если χ Li

в кварцево-биотитовых сланцах составляет

4,2∙103%,

то σ = +- 2,3∙10-3%,

а

![]() составляет

54 %:

составляет

54 %:

![]()

Среднее арифметическое χ содержания Br на сильвинитовом месторождении равно 4,463∙10-2%, а σ = 1,357∙10-2%, коэффициент вариации равен 30%.

Распределение химических элементов, аппроксимирующееся нормальным законом, наблюдается в некоторых минералах, породах, почвах, водах. Чаще, однако, распределение подчиняется логарифмически нормальному (логнормальному) закону - нормальное распределение характерно не для самой величины, а для её логарифма. Параметрами в этом случае будет уже не среднее арифметическое, а среднее геометрическое и /σ/ логарифмированных значений признака, обозначаемая символом ε.

Ведущие элементы, принцип подвижных компонентов.

Химические

элементы, ионы и соединения, определяющие

условия миграции в данной системе,

называются ведущими. Число их невелико.

Например, геохимия гидротермальных

систем во многом определяется S,

SiO2,

F,

Cl,

CO2,

H+

и OH-

ионами.

Геохимическое своеобразие океанов

определяется O,

растворённым в воде, Cl-,

Na+

и небольшим числом других элементов.

В таёжных болотах ведущими являются

Fe2+,

H+,

Mn2+

и т.д. Химические элементы с низкими

кларками не могут, быть ведущими из-за

малых концентраций в системах - они

вынуждены мигрировать в той обстановке,

которую создают ведущие элементы.

Различия в кларках определяют ведущую

роль S

и второстепенную Fe,

ведущее значение Na

и неведущее Rb,

Li,

Cs.

Редкие элементы в местах их концентрации

(например, в месторождениях) становятся

ведущими (Hg,

U,

Mo

и т. д.). Но ведущее значение элемента

зависит не только от его кларка и

концентрации

в данной системе. Распространённые, но

слабо мигрирующие элементы, не являются

ведущими. Один и тот же элемент в разных

системах может быть и. ведущим, и

второстепенным. Например, Fe

имеет ведущее значение во многих

гидротермальных системах, но его роль

невелика в почвах пустынь, водах океана.

Наконец, если элемент энергично мигрирует,

но не накапливается, он также не является

ведущим. Так, Na

и Cl

энергично выщелачиваются из кислой

коры выветривания и не являются там

ведущими. Только в соляных озёрах, где

Na

и Cl

мигрируют и накапливаются, они становятся

ведущими.

Из сказанного следует принцип подвижных компонентов: геохимическая особенность системы определяется ведущими элементами, т.е. элементами с высокими кларками, наиболее активно мигрирующими и накапливающимися.

Парагенные и заплетённые ассоциации элементов.

Понятие о парагенезисе элементов ввёл в 1909 г. В.И. Вернадский, имея в виду их совместную концентрацию. Наиболее изучены парагенные ассоциации элементов в минералах. Парагенезис главных элементов, как правило, объясняется законами кристаллохимии (например, Fe и S в пирите, Fe, Mg, Si, O в оливине и т. д.). Более сложны и разнообразны парагенезисы элементов-примесей. Так, для оливина характерна примесь Ni, Co, для халькопирита – часто Re, In, Se, Fe, Ge, Au, Ni, Co, Ag, Cd, Tl, As, Sb, Pt, Pd. Причины образования подобных ассоциаций различны: близость ионных радиусов, радиоактивный распад, сорбция и т. д.

Хорошо изучены также парагенные ассоциации элементов в горных породах и рудах. Например, для ультраосновных пород характерна ассоциация Mg, Cr, Ni, Co, Fe, Mn, Pd, Pt, для пегматитов – K, Rb, Li, Cs, Be, Fr, Zr, Nb, Ta, F и др., для многих экзогенных урановых руд – Mo, Se, V, Re.

Понятие парагенезиса элементов применимо и к более крупным системам - рудным месторождениям, корам выветривания, геологическим формациям, артезианским бассейнам, складчатым поясам, платформам и щитам, земным оболочкам и, наконец, Земле в целом. Кроме пара- генных различают запрещённые ассоциации элементов (отрицательный парагенезис), т.е. ассоциации, невозможные в данной системе. Примером отрицательного парагенезиса служат Ni и Ba в минералах, Cr и U в рудах, Cu и Mn в осадочных формациях.

Разнообразие миграции, способность к минералообразованию и число минералов. Разнообразие миграции элементов характеризует число его минералов, генетических типов рудных месторождений и т. д. Разнообразие миграции зависит от кларка и химических свойств элемента. Для химически сходных элементов разнообразие миграции уменьшается с уменьшением кларка (у Cs оно меньше, чем у K, у Se меньше, чем у S и т.д.). От кларка во многом зависит способность элемента к минералообразованию: число, минералов уменьшается с уменьшением кларков. Для элементов с кларками от 1 до 10% среднее число минералов. на один элемент составляет 239, а для элементов с марками 10-4 – 10-6 - только 23. С уменьшением кларков уменьшается активная концентрация элементов (при сходных химических свойствах), труднее достигается произведение растворимости и выпадение самостоятельной твёрдой фазы из вод и расплавов. Так, высокие кларки Na, Ca, Mg определяют большие их концентрации в водах и возможность осаждения при испарении вод. Малые кларки Cs, Ra определяют столь низкое их содержание в водах, что осаждение и минералообразование данных металлов в процессе испарения не осуществляется. Поэтому в природе известны легкорастворимые соли Na, Ca, Mg, K и не известны у Cs и Ra, хотя по химическим свойствам и интенсивности миграции Cs и Ra вполне могли бы концентрироваться при испарении.

В груше щёлочноземельных металлов растворимость сульфатов уменьшается с ростом порядкового номера: наименее растворим RaSO4. Вместе с тем известны минералы - сульфаты Mg, Ca, Sr, Ba, но не известны сульфаты Ra. Причина заключается в чрезвычайно малом кларке Ra (около 2∙10-10), определяющем его низкое содержание в водах (n∙10-11 г/л), исключающее достижение произведения растворимости для RaSO4 и образование самостоятельного минерала.

Таким образом, способность к минералообразованию, количество самостоятельных минеральных видов у данного элемента, с одной стороны, зависит от химических свойств элемента, c другой - от его клaрка. Способность элемента к минералообразованию характеризует отношение числа минералов данного элемента к его кларку в земной коре. Наибольшей способностью к минералообразованию обладают Au, Bi, Fe, которые при очень низких кларках (n∙10-7%) всё же образуют единицы или десятки самостоятельных минералов. Если бы у Na или Ca были такие низкие кларки, то данные металлы не имели бы собственных минералов (в пользу этого говорят отсутствие самостоятельных минералов у Ra и малое число минералов Cs). Элементы с большой способностью к минералообразованию называют минералофильными (Bi, Fe, Se, U, S и др.), а с малой – минералофобными (Ga, Rb, Sc, In, Tl, Fr и др.).

Геохимические барьеры.

Это те участки земной коры, в которых на коротком расстоянии происходит резкое уменьшение интенсивности миграции химических элементов и, как следствие, их концентрация. Выделяют макро-, мезо- и микробарьеры. Так, в дельтах зона смешения пресных речных вод и солёных морских представляет собой макробарьер шириной в сотни и тысячи метров (при длине рек и морских акваторий в тысячи километров). Рудные тела в водоносных горизонтах артезианских бассейнов имеют ширину в десятки и сотни метров при длине (по падению) водоносных горизонтов в тысячи и десятки тысяч метров (мезобарьеры). К мезобарьерам относятся также краевые зоны болот, где накапливаются многие элементы, выщелочённые из почв водоразделов и склонов. Рудные прожилки мощностью в несколько сантиметров и миллиметров относятся к микробарьерам.

Понятие о геохимическом барьере относится к фундаментальным понятиям геохимии. Главная особенность барьера – резкое изменение условий и концентрация элементов. Это зоны, где одна геохимическая обстановка сменяется другой.